TIDF 選片漫談(二):沈醉電影夢鄉的真實告白,陳俊蓉談亞洲紀錄片

陳俊蓉,大家都稱呼她 Zoë,曾擔任金馬影展總監多年,策展經驗豐富。今年受邀擔任台灣國際紀錄片影展(TIDF)亞洲競賽單元初選委員,歷經四個多月漫長的看片、選片過程,與另外四位初選委員合力,從本次徵得的 490 件來自亞洲各國的紀錄片作品中,挑出最後入圍的 15 件優秀作品。

本次專題,邀請 Zoë 邀請她針對過往的策展經驗以及本次擔任 TIDF 的經驗,聊聊她對亞洲紀錄片近年來的觀察,並推薦今年入圍的影片給大眾。

訪談約在住家附近的咖啡店,大概因為長年擔任影展策展人,擁有豐富的受訪經驗,所以對於我事先提出的問題大綱皆了然於心,一坐下來,點了杯熱可可,迅速再瀏覽一次亞洲競賽入圍片單後,便開始以她驚人的記憶力回憶起自己與 TIDF 的淵源與這次選片的經過。

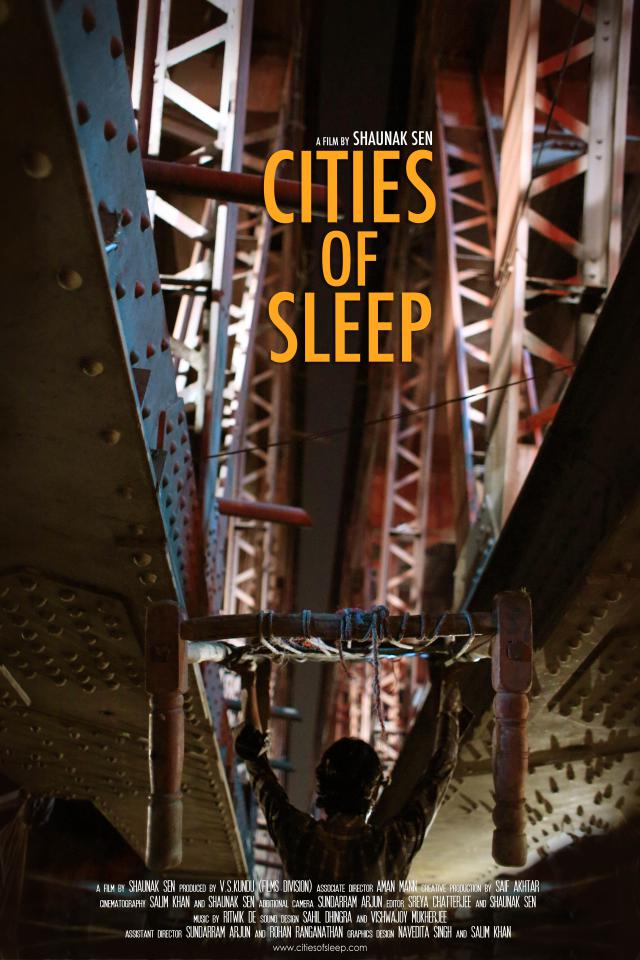

《夜寐之城》(Cities of Sleep,2015)海報

Zoë 回想自己第一次參加紀錄片影展是 2004 年由王派彰策展的 TIDF,那年對所有喜愛電影的影迷來說,絕對是最為夢幻的一年,有安妮華達、河瀨直美等大師級導演來台,Zoë 至今回憶起來仍難掩興奮的情緒,「那時完全就是以朝聖的心情在參加。」後來在 2007 年又另有一次擔任國際競賽初選委員、而大量看紀錄片的經驗,但Zoë自承那時對紀錄片並不特別熱衷,對於紀錄片還有著比較枯燥嚴肅的刻板印象,然後看紀錄片經常必須碰觸到不太願意去面對的沈重議題,「但可能也跟年紀有關,那個年紀的狀態對現實是有點逃避的心態。」且當時選片的口味,依然帶有主流綜合性影展的策展考量:會去考慮觀眾是否會喜歡,或是以自己感興趣的議題去發想。比如金馬影展會挑選的紀錄片大概有兩類:一是影人影事的紀錄片,跟電影的主題相關的;另一種則是名人類的,比如知名藝術家、樂團歌手等,音樂這塊又可另外發展出音樂紀錄片。這樣的選片策略自然與 TIDF 相當不同。

「無論在金馬或是 TIDF 選片時,我都會把自己先當觀眾,然後去看這影片會不會觸動到我,這很難說有一個準則或標準;但當然還是有一些判斷的感覺,因為電影看久了這種判斷的『標準』就會出現,透過大量閱讀電影的方式來雕塑出這個評斷的直覺;而大量閱讀慢慢的就會看到一些議題相近的、手法相似的,就很容易看出高下,所以其實一部影片能不能感動到我,是滿容易被判別出來的,只是有的時候會感到疲乏,所以這時就需要藉由其他人的意見來平衡這種情況。」TIDF 的競賽徵件從 2015 年下半年開始,到 12 月初為止,所以從 11 月開始便陸續由影展方分配影片給負責該競賽單元的初選委員。490 件作品,不是一個小數目,為了讓看片、選片能夠更有效率的進行,亞洲競賽的初選委員共分成四人兩組分頭看片,一個人平均負責上百部影片。「我都不知道我看了多少片了!」Zoë 回憶起這段感覺有點遙遠,但又印象深刻的過程笑著說。「從去年 11 月時開始看,我不知道看了幾個月的片了。一開始,每個晚上會看一點,可能一天一部片之類的,但到了後來越來越緊張就會一天看個兩三部,後來甚至一天看五部之類的。」

一天五部片實在是相當驚人的數量,我相當驚訝這些平常已經夠忙錄的初選委員們到底是如何辦到的,不僅得將影片全數看完,還得評比出高下。性格直爽的 Zoë 也絲毫不隱瞞,她說她通常都是用客廳的電視螢幕看,讓影片一直播然後播放然後同時會做其他事情。「看劇情片時我沒辦法這樣做,因為劇情片必須很專心去看,不然會看不懂。但紀錄片有趣的就在於,你有多專心看這部片,這部片就有多強;影片很強的時候,我就沒辦法分心去做別的事情。像有些片我會放著然後同時做其他事,像這種影片,就算之後坐下來專心看,也不會太喜歡。這是一種經驗值的累積。」而且有趣的是,選擇以家中電視看片的 Zoë 無形中讓家人成為她的選片「評審團」,因為家人都在客廳活動,電視就在一旁放映著,有些影片慢慢的會發現「咦?沙發上好多人,大家都被紀錄片給吸引,到最後我爸媽都坐下來看完了。」反而意外地讓影片做了一次小小的「市場調查」。

《我的義肢》(My Leg,2015)劇照

在評分的規則上,TIDF 只告訴初選委員每一部影片都有 ABC 三種分數可以給,A為最高,C是最低,依照個人喜好,沒有太多其他的標準,開評選會議時,只有有得到A的影片會被提出來跟其他委員討論。「木材(TIDF 策展人)選片前交代我們,這不是像金馬獎或是什麼獎項那樣要爭一個排名,而是比較接近選片概念,我們都像是策展人一樣一同策畫這個單元,所以就推自己最喜歡的進去,也沒有數量上的限制,總之一切都是之後再來討論,保自己最喜歡的,沒有太多遺珠之憾。」Zoë 提到參與 TIDF 選片過程對她產生的價值衝擊,令我印象相當深刻,TIDF 作為一個以紀錄片為主的影展,但是事實上這影展對「何謂紀錄片」並沒有任何明確的定義,徵件的標準中,只要創作者認定自己的作品是「紀錄片」那就可以來投件,換句話說,TIDF 對於「紀錄片是什麼」是採取一個相當開放的態度。

比如亞洲競賽中《我的義肢》(My Leg,2015)這部來自緬甸的紀錄片,因為片長只有17分鐘,相較其他的入圍作品,這部影片的篇幅明顯偏短,「我一直無法明白一部長片和一部短片要如何比較,我其實問過木材很多次,但他覺得還是要給這樣的影片機會,我本來覺得這很不公平,因為兩者的力道會很不一樣,如果以我過往的價值判斷,我會覺得那為什麼短片不自成一個類別來競賽?」Zoë 還另外舉了《貓狗、家畜、生魚片》(Of Cats, Dogs, Farm Animals and Sashimi,2015)這部來自菲律賓的作品為例,這部影片描述一群菲律賓偏鄉的失學小孩,雖然聚焦在底層社會,但影片其實沒有要控訴什麼「問題」,它只是讓觀眾看到他們的生活,因為沒去上學所以都在家裡做些什麼。這類影片其實一點也不像傳統的紀錄片,對 Zoë 來說這其實更像是一部優美的散文電影,更接近她在金馬影展選片時接觸的那些作品,沒有要說什麼故事,它單純就是生活的切片。「我其實當時相當猶豫,因為它不像我認識的紀錄片,就覺得紀錄片好像要有強烈控訴什麼的觀點,但我記得木材當時說,動人的影片就是一個動人的影片,他不太會去定義紀錄片應該要是什麼樣子。TIDF 對紀錄片影展的想像是非常開放性的,非常多元裡頭完全沒有任何限制在裡面。我覺得這其實對我是個衝擊,顛覆了我過往對紀錄片的刻板印象。」

《夜寐之城》(Cities of Sleep,2015)劇照

話鋒一轉,Zoë 開始聊起這次選片過程中個人最喜歡的一部影片《夜寐之城》(Cities of Sleep,2015),這是一部來自印度的作品,一如其片名,整部影片一開始就黑摸摸的,當時已經看片看到很疲累的 Zoë 直覺這一定不是一部容易入口的紀錄片,抱著一種自己可能要被虐待的心情看了起來,但開場有個低沈的聲音,說著:「你知道,在德里要睡在哪裡,才能夠活到第二天嗎?」然後 Zoë 就被挑起了好奇心。結果答案是:中隔島。因為中隔島會有車子經過,所以車子揚起的熱風可以讓人免於被蚊子咬死。當地很多人是因為登革熱而死掉。這部影片是從兩位不同人物的視角出發,他們分別有著不同的睡眠狀態,一個是為了爭取睡覺地方的魯蛇——在德里,為了爭取睡覺的地方,而產生幫派之間佔地為王的現象;睡眠這件事在於都市邊緣,有著一種你無法想像的底層經濟效應。另一個角色是一位拉車維生的車伕,他自己在一座橋下搭了間非常簡陋的「電影院」,其實嚴格說來像是 VCR Room,有一面大電視,讓那些在城市裡拉黃包車的有個地方可休息,看你要睡覺或是看電影都無所謂,創造了一個讓底層勞動者可以「自由做自己」的空間。鏡頭雖然談論的是辛苦的生活,發展中國家的都市邊緣,但是導演卻講出一個相當詩意的意境,將電影院和睡眠的關係描述得非常動人。導演說,一般人都覺得會看到睡著的影片一定是部爛片,但他覺得會讓人睡著的電影才是最棒的電影,因為電影的畫面會跟夢境交纏在一起,自己有時候常常會想起這樣的電影,讓人睡著的電影才是讓他印象深刻的電影;雖然有時候會搞不清楚這到底是夢還是電影,但是在一部電影中醒過來的感覺,醒過來發現自己身處在一部電影中的感覺,讓人相當安心。這幾乎是所有曾經在電影院看電影看到睡著的影迷們,共同的經驗,對 Zoë 來說,《夜寐之城》最打動她的便是影片所呈現出的,面對生命的態度:即便窮到底了——窮到反而很安心,因為也不可能會比現在更慘了的那種;即便如此,那些人依然要以自己的方式過自己的人生,而電影院就是這樣子的收容所,電影不只是被看而已,電影院也不只是讓人去看電影,電影院是一個收容所。這非常非常詩意。影片其實沒有要控訴什麼,但是它比控訴還更有力。

《鑛》(Aragane,2015)劇照

「《鑛》(Aragane,2015)也是一部很猛的片,這一部是我會覺得不是那麼合台灣觀眾的胃口,但是我會想要介紹給台灣觀眾的作品,很特別、比較有挑戰性的。」影片是關於波士尼亞的礦坑情況,拍攝形式其實相當單純,就是把攝影機架在礦坑裡頭的一台車上,導演一直坐在車上,跟著礦車進入礦道,「我記得我在看的時候已經有點想睡覺了,睡醒了看,咦!還在同一個畫面嗎?看看時間,但時間有變呀,大概過了十幾分鐘,還一直在同一個地方!可是這是一部非常真實在礦坑裡的紀錄片。實境感十足。我覺得這部片用了一個滿挑戰滿大膽的方法,要去逼觀眾長時間直視,程度幾乎是連做夢都夢到自己在礦坑裡。好像什麼都沒有,但是卻因為這個『無』而非常強烈,這是對紀錄片形式的一種叩問。TIDF 大膽讓這部入圍,也是完全體現出影展對紀錄片的態度。」

談到今年 TIDF 亞洲競賽入圍影片的整體趨勢時,Zoë 分享了她自己在策劃金馬影展時,一直想要推動的「東南亞單元」,她當初的初心是,這些鄰近的東南亞國家其社會狀態其實跟台灣是相近的,彼此面臨的社會議題、國家發展的進程,是可以互相了解、互相借鏡。另個層面,則是東南亞的電影工作者,其創作環境與狀態與台灣的影人亦是相近的,比如同樣都得面對好萊塢電影的壟斷、拍片環境的困難,產業不夠健全等。但這單元要做起來其實不太容易,然而當初對東南亞電影的這份直覺,卻也與本次參與 TIDF 亞洲競賽的初選產生了關聯。

觀察亞洲紀錄片的趨勢,Zoë 認為在議題選擇上,可以明顯看到對都市開發、社會邊緣的強烈關懷,因為這就是存在於亞洲這些發展中國家的問題。另一個則是從個人的故事,來看整個社會的樣態。比如《灣生畫家-立石鐵臣》(Wansei Painter - Tetsuomi Tateishi,2015)、《額日登的遠行》(The Shaman's Journey,2015),就是從一位時代下的小人物,去映照出整個社會,不僅看到大環境對個人產生的影響,也呈現出時代的荒謬。

《歡迎來扮家家酒》(Welcome to Playhouse,2015)劇照

《歡迎來扮家家酒》(Welcome to Playhouse,2015)是南韓的紀錄片,影片拍攝手法相對精緻,關注的議題也轉為聚焦年輕的中產階級家庭。它在這今年入圍的影片中算是特別的片,風格非常可愛,幾乎不像紀錄片影展會有的作品,可是它反映出一位年輕的南韓女性如何去適應突如其來的重大人生轉換——從一個少女變成母親、變成媳婦變成人妻。導演用一種甜美、俏皮的角度去敘事,但相當真實的反映出南韓現代社會和傳統社會在價值觀上的差異、對女性角色的期待、家庭觀念的不同。

《風之波紋》(Dryads in a Snow Valley,2015)是日本的紀錄片,描述東京有一群人厭倦了城市生活,想要遠離文明,回歸田園,「我覺得十年前的我一定不會對這樣的電影有感覺,但是在快要四十歲的時候,我看到這電影其實心裡的波動很大,它反映出像我這樣年紀的人對生活的想像,也反映了對生活價值的選擇。」而《飛地》(Enclave,2015)某種程度也帶出了這樣的思考,在過度方便的社會裡,到底人需要多少物質條件才能夠生存得下去?關於文明與原初的論辯,非常反映現代人的生活處境。

《風之波紋》(Dryads in a Snow Valley,2015)劇照

至於《伊朗全面噤聲》(Remote Control,2015)也令 Zoë 印象深刻。在政治氣氛緊繃的伊朗,這部影片的拍攝與播映是個禁忌,導演必須匿名創作,甚至出席任何公開場合都必須相當謹慎。這部影片今年在 TIDF 播放時,特地邀請導演來台,但礙於議題敏感,導演必須在戲院包廂不露面,以聲音與台灣觀眾進行映後座談。這情況也再度反映出,國家威權對自由的挾制。

綜合來看,Zoë認為今年 TIDF 亞洲視野競賽的入圍影片都很精彩,「我覺得選入的這幾部都很打動我,我其實不確定口味的改變是否跟生活歷練有關,但這次看了這麼大量的紀錄片後,確實有些時候這些紀錄片比劇情片還要能打動我。」

不知不覺和 Zoë 聊了一個多小時,多數時候是她講我聽,看著眼前這位影展(影迷)前輩神采飛揚地聊著那些她看過的電影,我腦中浮現了一個我自己也不斷在思考的問題,好奇想要聽聽她的回答。「妳覺得,影展在社會中能扮演什麼樣的角色?」我突如其來的問題讓Zoë 突然靜了下來。「我仔細整理一下再回答妳。」一段時間後,她抬起眼神看著我,徐緩地說:「我以前做金馬影展時,其實有一個很不具體的初衷,我可以隱隱約約感覺到,我是個被影展餵養長大的影迷,我深刻感受到,是影展改變了我的人生——從看電影這件事,到後來自己從事影展工作,我相信電影帶來的力量。透過影展,讓我看見這世界上有那麼多不同的文化,以及不一樣的生活方式,這讓我覺得人要變得更溫柔包容,以接受更多元的文化。我一直希望能成爲這樣的人,所以我都是以這樣的初心在做影展。當我接觸紀錄片影展後,紀錄片帶來的影像幾乎是截然不同的層面,以前我對於文化的接納度,其實還是在資本主義、中產階級式的框架中,都是漂亮的、精緻的,都是都會的問題。但我覺得紀錄片,尤其是亞洲競賽這一個單元,讓我看到邊陲地帶的角度,這讓我相當震撼,當然這也跟年齡改變了有關,因為自己會開始想像不同的生活樣貌,會開始注意不同階層的人是怎麼過生活的。這不是帶著一種同情的姿態,而是從很『人』的角度去想像——如果我是這個人,想像我如果在鄉間生活會是怎麼樣。我覺得紀錄片影展有更大的功能在於打開視野,而這個視野的打開更多是在社會關懷與人文關懷的部分。」