2016 TIDF 台灣競賽入圍導演問與答(一):紀錄片,不該有種既定想像

「紀錄片」這三個字,究竟包藏了哪些意義?在台灣拍攝紀錄片的導演,又是怎麼想像這些作品?今年,BIOS 試圖從觀眾的角色出發,邀請入圍今年台灣國際紀錄片影展(TIDF)台灣競賽單元的 15 位導演回答這些關於紀錄片的常見疑問。

面對這些提問,他們或許認同、或許質疑,但在這些文字敘述之下,不難看出他們急欲打破觀眾在心裡為「紀錄片」埋藏的框架,透過作品來重新詮釋紀錄所謂何物。這就是影展存在的目的吧,溫和衝擊你對於紀錄片的刻板印象,包容了多元的題材及拍攝手法,接納各種「再見.真實」的可能。

一、關於「紀錄」的本質

BIOS:身為導演,在製作紀錄片或是劇情片時,最關鍵的思考差異會是什麼?

*趙德胤(入圍作品:挖玉石的人)

對我來說,製作紀錄片跟劇情片,沒有任何差別!所以在「思考」上也沒有差異。同樣都是故事最為重要,角色次之,其後再考慮普世價值、真實、和戲劇性。在拍攝和製作前,通常會思考地理、時間、角色、故事,最後才考慮拍攝可能會受到的限制,包含技術、人和錢。

*蘇弘恩(入圍作品:靈山)

我覺得紀錄片跟劇情片最大的分野在於「不確定性」。劇情片的發展跟走向是可以控制的,所以導演可以預先建構起大部分的故事跟影像,再去執行,不確定性相對較低。而紀錄片則有很多的不可控制因素,需要一邊拍攝、一邊修正故事的走向,但是這些不確性,也是紀錄片最吸引人的地方。

以食物來做譬喻,製作劇情片就像是在處理一塊豬肉,它已經準備好在那邊等你,你需要好好的去思考調理的過程;而製作紀錄片則像是殺一隻豬,豬會到處逃竄,有時候要下刀的時候會於心不忍,甚至最後就不殺它了。大概是這樣的意思。

《挖玉石的人》

《靈山》

BIOS:紀錄片對社會的意義是什麼?而對您個人的意義又是什麼?

*柯金源(入圍作品:海)

紀錄片是社會溝通的引言,或爭議性議題的導讀,它除了提供當代思辯,也形塑不同世代的價值觀。我透過紀錄片,傳達了對於真實的理解,以及自我生命價值的實踐。

紀錄片除了肩負不同時代的文化印記,更是人類文明進化的催化劑。譬如 2006 年的《不願面對的真相》,揭露氣候變遷與地球暖化的問題,引起世人的熱議;2015 年的《穹頂之下》,則促成中國重視與改善長年來的空氣汙染問題,都是很好的例子。

*李珮毓(入圍作品:有一天都要說再見)

紀錄片對於社會的意義應該像是房子裡的一扇窗戶或一道門,能夠在每個人有限的生活經驗與知識範圍裡,提供不同的視野與觀點。

而對我來說,分為觀眾和創作者兩種角色,當自己是觀眾時,總希望能看到不同形式與角度的敘事方式與態度,期望能被啟發一些什麼,回到創作者的身份時,就能帶著這些累積的養分,做出自己也期待的片子。基本上,我不覺得紀錄片可以改變世界,但應該可以帶來不同程度的影響,就像丟到水裡的石頭一定會產生漣漪,就看這個漣漪可以影響多大,持續多久了。

《海》

《有一天都要說再見》

BIOS:您會怎麼評價一部紀錄片?有好與壞的標準嗎?

*陳界仁(入圍作品:殘響世界)

首先,希望我沒誤解這個問題,並請諒解我的直言,我認為這是一個非常不好的問題,如果有人自以為可以訂出——將藝術生產(包括紀錄片)規格化的評量標準,這不僅是自我設限,更是消滅藝術生產可能觸發各種可能性的類專制邏輯。

*李惠仁(入圍作品:蘋果的滋味)

我個人覺得紀錄片無所謂的好壞。不論導演的出發點是什麼,每部片都是每個事件的一片拼圖。月有亮的地方,就會有暗的地方,缺一都不完整,紀錄片如斯。就如同在拼一大片拼圖一樣,在拍片的過程,我常會提醒自己,還原這些拼圖碎片的時候,不要只挑大的,容易辨識的,漂亮的。因為每一個碎片都很重要。因此,我自己拍片會從「比較麻煩」的議題著手。

《殘響世界》

《蘋果的滋味》

BIOS:觀眾理解的紀錄片是強調真實,但其中依然包含導演的創作和觀點。您怎麼看待真實與創作的關係?

*林婉玉(入圍作品:台北抽搐)

關於真實,並不是一個二元化的討論。我覺得紀錄片是最有可能性的電影形式,導演拍到的所有東西,都是藉由攝影機、與被攝者相處,以及在腦海中的思考交織揉捏出的作品。

畢竟人不是機器,可以定點拍攝卻毫無感覺,最終的成品一定都經過非常多的「選擇」。因此紀錄片拍攝邏輯和劇情片沒有太大不同,導演就是要去思考結構、敘事方式、鏡頭語言,沒拍好還要去重拍。

對我來說,真實與否並非一個重要的考量,而是會去思考作品本身想要傳達的、形塑的東西是什麼。在這部《台北抽搐》中,一開始我就決定要運用創作的方式去和主角黃大旺互動,很多個片段都是我邀請他在特定的場合和時間即興創作、而不是訪談,這就是我的選擇,想藉由這種方式談一談黃大旺心中某一塊「自詡是失敗者」的孤寂感。

不過,台灣觀眾談起紀錄片容易陷入一種既定框架,像是很類似新聞、有訪談畫面、偏向資訊內容,但如果去影展就會看到很多不同的做法,怎麼呈現,都會是導演的選擇。

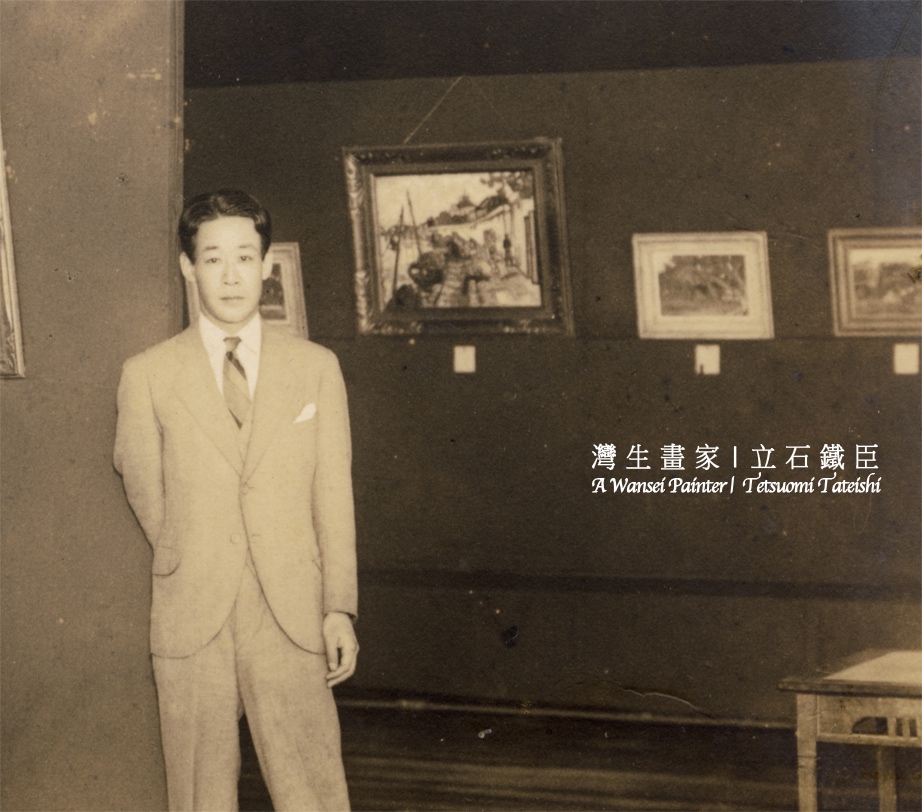

*郭亮吟(入圍作品:灣生畫家—立石鐵臣)

歷史已往,真實已逝,歷史難以展開它完整的扇面,真實無法以全貌重現,這是台灣社會、歷史、族群的複雜性所賦予的命運,因此並不執著於追尋「歷史全貌」和「真實再現」。

影片如窗,框起歷史某段時光,也如鏡,映照生活某個片段。漫長的製作過程,不斷撿拾撫看每一細碎片段,窗、框裡外,反覆觀看、仔細凝視那殘缺不明,持續對歷史、真實的思索探問,期盼開啟觀者對過往、當下、以及外來的想像,歷史也終將向我們一再展現它嶄新不同的面貌。

《台北抽搐》

《灣生畫家—立石鐵臣》

二、拍攝前的準備,以及與被攝者的關係

BIOS:您是如何決定題材?什麼樣的故事,會特別想發展成紀錄片?必須做哪些功課?

*黃亞歷(入圍作品:日曜日式散步者)

最初並未特別為了拍攝影片而尋找主題,而是巧逢相關史料,發現此一文學史的存在,對於台灣在 1930 年代曾經有過這樣的文學耕耘者,感到非常意外。這是全然不曾被我所關注的,非常陌生的一段歷史,因而當下很直覺地希望可以挖掘更多關於過去的這段歷史,及文學作者背後的創作經歷。

由於戰後台灣的政治環境使然,戰前多數的資料已散佚,需要更細部地追蹤及進行大量口述歷史,以及前往日本尋找更多具關聯性的資料,再加上語言的隔閡,必須克服語言轉譯及時代差距形成的種種關卡,整體算是一個頗龐大的,消化資訊及重新詮釋的過程。

*黃信堯(入圍作品:雲之国)

是題目來找你,不是你去找題目啊。2005 年,我拍完《唬爛三小》,某天就在新聞看到與那國島要獨立的新聞,他們說想要跟台灣建交,就覺得這島好像滿有趣的。這件事一直在我心裡,但年輕的時候哪有錢出國拍片,直到 2012 年跟公視的王派彰聊起,他就鼓勵我去投《紀錄觀點》。

當時我沒去過與那國島,網路上可被搜尋的資料很少,但之前拍《沈沒之島》的經驗,讓我知道網路資料也沒什麼用,就是在企劃書裡講了我的創作概念,說打算要以與那國島為拍攝地點,做點新的嘗試。

那真的不是我可以先準備,而是上天自有安排,只要有初步創作想法,就直接到島上去看看有哪些故事。資料這麼少、語言又不通,反而會全心去感受那座島告訴你的事,告訴你應該拍些什麼。

《日曜日式散步者》

《日曜日式散步者》

《雲之国》

BIOS:進入拍攝後,導演會如何和被攝者相處?和被攝者及事件保持什麼樣的距離和關係?

*李立劭(入圍作品:南國小兵)

拍攝後,一開始會盡量配合被攝者的生活作息及活動時間,如本片拍攝地點在遙遠的屏東里港 , 我會以對方的時間為主,不會要求對方來配合我們在台北的工作時程,與被攝者會先深聊並取得信任後才開始拍攝。

拍攝時會若即若離。有時較疏離,才能抽身思考,有時要貼近被攝者,並觀察被攝者在事件中所扮演的角色,以及其所能在主題上揭露出來的意涵。

*林婉玉(入圍作品:台北抽搐)

我是在 2010 年認識拍攝的主角黃大旺,2012 年才開始拍攝,所以我們本來就是朋友,互動上並沒有太大的困難。

但中間有一度我覺得和他單獨相處有點煩人,必須承受他因為妥瑞氏症產生的容易分心、思路跳躍,明明很多事情他清楚知道,但就無法在正確的時間回答你,而且他也不是故意的。對於已經社會化的人來說,需要極大的耐心才可以拼湊這個語言,因此找上我們兩個的共同朋友聊一聊,沒想到那位朋友卻恭喜我,說我和大旺已經變成非常親密的朋友了。

我花很長時間思考要如何保留這個本質,同時又要跟觀眾溝通,後來摸索出的方法是先拍了四個小時嘗試消耗他的體力,減緩他跳躍的狀態,才可以更直接的表達內心的事;或是他前天只睡兩小時,他就比較可以講出來。這些狀態下的東西,我才會覺得是對了。

《南國小兵》

《台北抽搐》

BIOS:鏡頭會如何影響被攝者?導演如何分辨被攝者的反應受到了鏡頭干擾?

*趙德胤(入圍作品:挖玉石的人)

電影裡並沒有「真實」!當我們打開了攝影機,「真實」就消失了。所以,鏡頭打開,不可能不影響被攝者。而且我認為,被攝者的反應受了到鏡頭的干擾,不一定是壞事。

我認為「真實狀態」不重要,重要的是「真實重現」,或者說是表達真理!意思是,如果有一部紀錄片都是「重現」,都是用人演出來的,甚至都是虛構的故事,並不代表它比「非演出/非虛構的紀錄片」不真實,或者白話一點說,假假的。

「真實」是「紀錄片」的基本認知,我會把 「真實」講作「真理」。每部電影都有一位作者,這位作者有信奉的「真理」,這樣的「真理」會透過作者的「構圖取鏡、美學營造、剪接、聲光、拍攝方式」等來呈現。所以「真實」並不存在,只有「真理」存在。

再說一次:當攝影機打開時,「真實」同時也就消失了!

*李珮毓(入圍作品:有一天都要說再見)

攝影機的出現一定會影響拍攝的對象,尤其媒體的發達,讓大部份的人都有鏡頭意識。在日常生活裡,我們本來就會緊張、說謊、掩飾以及表演,或偶爾透露心聲,攝影機的出現可能只是放大或定格了這些部分,以至於這些所謂的不真實,是不是也變成了另一種真實?我們能夠發掘到的真實,永遠都可能只是冰山的一角,而且不停的在變動,如何辨識取捨以及在敘事裡辯證,應該是紀錄片導演永遠都要面對的功課。

《挖玉石的人》

《有一天都要說再見》

BIOS:什麼樣的情況,會讓你選擇「放棄」已經拍到的題材和人物?

*吳耀東(入圍作品:戲台滾人生)

紀錄片最終還是要尊重被拍攝者,溝通、信任都很重要。一開始就必需好好處理與被攝者的關係,就像交朋友一樣,也可以說是談了一場戀愛,這裡面絕對會有「愛恨情仇」,會走到要「放棄」的地步,我想就好聚好散吧!要放棄時內心當然有掙扎,但你是不能強求的,畢竟,是你闖入別人的生命裡,想要帶走一些東西,但又憑甚麼呢?

報導者闖入了某人生命,帶走了一塊,如果是在心靈契合,相互理解的狀態下,才有可能拍攝到彼此情感流動、有意義且動人的作品。反之,報導者成為一個掠奪者,他的作品是會被看破手腳。

「闖入」這兩個字,可以用來形容好的也可以是惡的,做這行原本就揹著某種原罪,除非放棄,可以去拍拍廣告、拍拍商業片,否則留下來繼續拍,就必須一直面對這個問題。目前,我都還沒放棄過,所以有遇到好的結局也遇到難過的結局。但,反正都是自找的。

*李念修(入圍作品:河北臺北)

當被攝者對已紀錄的素材感到不安,而我也無法解除或說服這種不安時,即會將素材刪除,不會掙扎。

《戲台滾人生》

.jpg)

《河北臺北》

BIOS:假設最終呈現的內容可能會傷害被攝者,您會如何取捨?

*陳界仁(入圍作品:殘響世界)

我認為這還是一個不好的問題。如果某部影片試圖揭發各種權力者,如何操控、宰制、欺瞞芸芸眾生,這如何視為是在傷害「被攝者」?內心又有什麼好掙扎?這不就是正典紀錄片工作者的責任嗎?

反之,如果某部影片試圖討論所謂的弱勢者、被排除者,一樣有其人性中的複雜面、不堪面,而且還可以拿著攝影機拍攝到,這不是同時反映被攝者清楚知道攝影機的存在,更進一步說,這難道不是拍攝者與被攝者的「共謀」創作?

除了某些極端案例(譬如偷拍他人隱私)外,就一般情況而言,被攝者並不等於被動的無能者,攝影機更不等於是「攝影槍」,因此問題並不在什麼是可臨場拍攝到的「真實」,而在於最後完成的影片,是否打開可讓觀眾超越一般新聞報導模式外的多重反思與辯證空間——「真實」既是流動的,更常常浮現於我們打破可見的現實之後。

*吳耀東(入圍作品:戲台滾人生)

紀錄片要盡量呈現事實,無法選擇逃避,如何面對被攝者將傷害減到最低?有技術層面和心理層面吧!技術層面可以運用剪輯技巧、說故事的方式來處理。心理方面,除了事前的溝通,只好把自己心臟練強,準備面對將襲來的批評與指教。

《殘響世界》

《戲台滾人生》

BIOS:在拍攝結束,導演和議題的關係會改變嗎?是該繼續深入、還是抽出距離,去探索新的題目?

*李立劭(入圍作品:南國小兵)

拍完後,會對議題有新的看法。無論是更確定,或者是與先前觀察或設定有出入,都需誠懇的表現在作品之中,若是事情或人物還在進行中,導演必須試著為自己的影片做一個適當的結束或註腳,也許不是定論,而是開放性拋出思考的問題。總之要讓觀眾看到你對此事物的企圖與看法,進而讓觀眾可以去思考,而非跟著流淚一把完了就算了。

若是與切身相關的,即便作品完成,仍然會有強大的慾望想要表達自己的意見,因此往往會有新的作品依此而生,我自己的「滇緬游擊隊三部曲」就是因為如此,在 6~7 年間陸續完成了三部,記錄了三個階段下時間與議題的轉化,紀錄片之於現實世界,是永遠拍不完的。

*盧彥中(入圍作品:就是這個聲音)

拍攝結束後,我個人是不主動靠近,但也不離開,像前情未了,來世不來......可能我有興趣的都是人,人與人噓寒問暖,話唬爛瞎扯淡,談過去說未來是不會少。但最近有一感覺,這些事一直揹著實在不是辦法。現在問我,我實在也不知怎樣應該怎麼不該。

.jpg)

《南國小兵》

《就是這個聲音》

2016 年台灣國際紀錄片影展

時間:05/06(五)— 05/15(日)

場地與放映資訊:詳見 TIDF 官網