真實如此脆弱,所以需要詩意保護──在極權裡拍電影,緬甸紀錄片工作者的集體力量

328 緬甸地震,至今一個多月過去,救援資源仍然遠不足夠賑災。災難發生幾天內,緬甸軍政府罕見地向國際求援,同時卻仍在許多地區轟炸,據《New Day Myanmar》和《邊境之眼》[註 1] 整理報導,緬甸政府已收到相當於 250 億以上新台幣的各國捐款,然而這筆款項,卻並未妥當地轉濟民眾。

就外界所能接收到的少量消息可知,這次救災幾乎得靠民間力量推動,捐款必須繞過軍政府,尋求國內外民間團體,政府管道並不可靠也不可信。這使我們再度肯認,緬甸艱困的處境下,有一重要的支撐力量——

那是社群與集體的力量。

從地震回看氣旋

看著地震極少的國際報導與相關影音新聞,我不禁想起緬甸影史上第一部由緬甸創作者拍攝的紀錄片《氣旋納吉斯:當時間停止呼吸》。

2024 年台灣國際紀錄片影展焦點單元「時代的隱喻:名為緬甸的真實」選映 26 部緬甸電影,其中也包括《氣旋納吉斯:當時間停止呼吸》。2008 年,氣旋納吉斯登陸緬甸,重創仰光西邊的伊洛瓦底江三角洲地區,13 個小時的狂風豪雨肆虐,不只死傷慘重,更有許多人的家園完全被摧毀。

然而災後第一日,緬甸政府並未調動任何官方資源進行救災,同日宣告的死亡人數僅有 4 人。然而僅隔一日,官方死亡人數迅速上升至 1 萬 5 千人,此後每日直線上升,最終外媒預測死亡人數超越 10 萬人,受災人數則超越 150 萬。

即使如此,軍政府最高領導人丹瑞也不為所動,起初下令不允許外國人——包括外國媒體記者——進入三角洲地區,並禁止協助救援的人使用攝影機。直到災後近一個月,聯合國祕書長向軍政府施壓,緬甸才正式開放外國進入緬甸救災與報導。

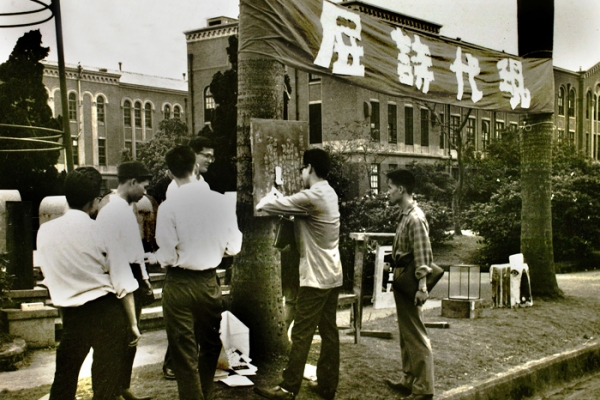

風災當時,仰光電影學院一行人剛巧正在舉辦紀錄片工作坊,便決定要記錄災情。災害發生一周後,這些影像工作者分成兩個團隊,從仰光前往伊洛瓦底江三角洲記錄災後狀況。於是《氣旋納吉斯:當時間停止呼吸》的開首就足夠明確——鏡頭由室內隔著床櫺拍往窗外,狂風呼嘯,樹木被吹地彎曲倒下,接著主觀鏡頭裡,持攝影機的人坐在小扁舟向前划,泥水與浸泡的枝葉被擾動。

此時畫外音道:「我們無法保持沉默,我們覺得自己必須去到三角洲。」從室內走向窗外,記錄者覺得自己非去不可,影像也非拍不可。

.jpg)

.jpg)

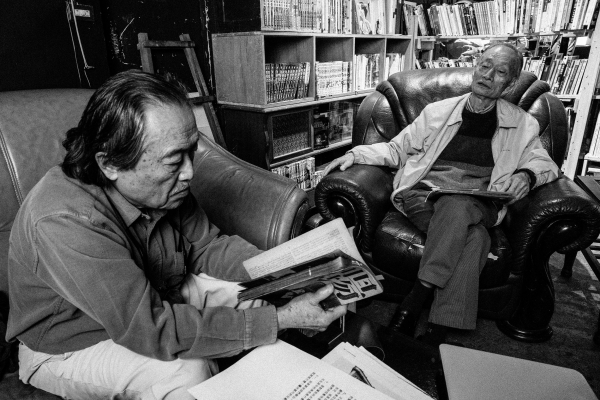

《氣旋納吉斯:當時間停止呼吸》劇照

《氣旋納吉斯:當時間停止呼吸》的紀錄「急/即」且「生」,正因拍攝背景幾乎毫無計劃,充滿未知,可見手持鏡頭搖搖晃晃。但也正因此種「生」,使得《氣旋納吉斯:當時間停止呼吸》既靠近被攝者,也緊貼攝影機後的創作者。除前段所述開場「進入」三角洲地帶的鏡頭,第一人稱的畫外音穿插存在整部片中,形成拍攝者對眼前災難畫面的反思。

滿目瘡痍之中,手持攝影機特寫著受難者的臉孔,幾乎毫無後期配樂地以收音的環境聲響呈現受災地區,在這樣無修飾、即時、直接、生且粗糙的影像中,對苦難群像的凝視與紀錄更顯真誠。

同樣真誠的還有紀錄片工作者的自問。畫外音有時指向自己:「有時人們會以懷疑的眼神看著我們,彷彿在問:『你是誰』、『你在做什麼』?」

「你是誰?你在做什麼?」這幾個問題,以及回望入攝影機那些困惑、懷疑的眼神,一直跟著這些拍攝者。而這也是所有緬甸創作者、紀錄片工作者不斷以作品叩問自身的大哉問——《氣旋納吉斯:當時間停止呼吸》最初是匿名面世的 [註 2]。

拍攝過程中,團隊便遇到當地賑災的軍政府制止拍攝的困境,十餘年過去,當今緬甸地震之所以延遲了救災黃金時期,以及資源不足,亦都與軍政府對新聞報導與拍攝的限制有關。獨裁政權急於切斷民眾與外界的連結,任何形式關於「真實」的表述或創作,於是都成為政府的眼中釘。

面對「你是誰」、「你在做什麼」的問題,有時人們幾乎無權回答,只能將真實身份隱匿,將「真實」影像重新包裝。

一片冰原底下

另一部集體拍攝與創作的緬甸電影《十年緬甸》,如同《十年台灣》、《十年泰國》的「十年」系列,緬甸影像創作者們集結,分別以短篇故事回應緬甸時局。

其中《十年緬甸》的最後一個短篇,導演拉明烏(Lamin Oo)的〈親吻行動〉以幽默後設方式回應緬甸電檢制度,以及創作者面臨之的困境:劇組一行人要拍攝男女愛情故事,無奈無法呈現「接吻」畫面,否則將面臨審查問題。片中演員們打破第四道牆地和攝影機後的人對話,這台攝影機既是片中劇組的攝影師,也同時是本短片的攝影師,「真實」與「虛構」巧妙地疊合。

片末,劇中導演在男女接吻之時喊了「卡」,按下暫停鍵,離開現場。魔幻的是,一旁的其他劇組人員四目相交,決定繼續拍下畫面,接著便切至夕陽下男女直接親吻的拍攝成果畫面。

在短片的後設趣味裡,從「真實」轉進入「虛構」後,被現實禁止的行動便可以無懼地發生。〈親吻行動〉除是對緬甸電影制度的諷刺,更可說是對「轉譯」、「轉換」現實的一種樂觀肯認。喜劇收場,我想導演拉明烏肯定的是創作不可因此停下,必須重新打開鏡頭蓋完成這「親吻的行動」。而轉換視角和影像風格之必要,也是為了與真實拉開一定距離,方能觸碰真實。

於是想起緬甸詩人貌玉百詩作〈在一片冰原底下〉如此寫道:

在一片冰原底下

一個被活活掩埋的國家

國土底下

一座沒有任何神佛可以駐守的寺廟

寺廟底下

被埋藏著的世界大戰

世界大戰底下

一座破舊殘敗的文化博物館

博物館底下

一些無法辨認金額的紙鈔

紙鈔底下

骨骼突出、眼眶凹陷的奴隸們

奴隸們底下

依然被巨石塊堵住洞口的山頂洞人們

山頂洞人們底下

不斷後退的歷史畫面

畫面底下

死於產房的(地球之母)海洋

海洋底下

沒有人意料到的一片冰原

冰原底下⋯⋯[註 3]

詩一行一行斷開,一層一層向地底下挖,事物的底下還有事物,底下還有底下,以為的真實鑿開後還有另一層真實。緬甸的真實被包藏在冰原中,難以被真正觸及,總是我與們有著距離。

今年 5 月的 TIDF 台南巡迴展,以〈親吻行動〉導演拉明烏為焦點影人,亦將放映由其創辦的公司「Tagu Films」出品,《家庭作業》、《特別的人》和《平和大地》 3 部短片作品。

《特別的人》拍攝仰光魚市場裡英格蘭足球超級聯賽切爾西隊的瘋狂粉絲魚販,他要求員工們都必須穿上球衣作為「制服」。僅 7 分鐘極短篇幅中,可見鏡頭以不同角度拍攝魚市場裡魚販的勞動,一籃一籃的沙丁魚在濕黏的地板上滑行流動,主被攝者魚販和其員工的訪談畫面,焦距外可見勞動群眾不停歇地工作。

《特別的人》拍的雖然是那一個「特別的人」,但它依然構築了充滿「動」的群像。同一年,拉明烏也拍攝了短片《平和大地》,將鏡頭對準農民。

《特別的人》劇照。

自 2005 年起,緬甸軍政府大規模收歸農地並強迫農民種植能源作物,《平和大地》記錄了納茂山區 4 名農人反抗的故事。全片由許多農田耕種鏡頭,以及大量人物訪談組成,尤其令人印象深刻的是一顆彷彿出自孩童視角的鏡頭,搖晃在沙地上前行,孩子把玩著彩色的塑膠玩具。這幾乎像是安排好的鏡頭,不同於其餘紀實畫面,孩童純真的視角成為隱喻,彷彿控訴著已消失的美好土地,以及他們能在土地上無憂玩樂的自由。

拉明烏兩部紀錄短片都和劇情作品〈親吻行動〉有著截然不同的風格,但有趣的相似之處是,他總會找到一個特別的視角,一個彷彿轉彎、歪頭,或低下身來才看見的樣貌——魚市勞動中抵抗現實煩悶、趣味的存在,農田裡視角離苦難現實有一小段距離的孩子遊樂淨土。

這些間接的視角,都像是〈在一片冰原底下〉中層層向下包裹的冰層,看似疏離,卻正正是對脆弱「真實」的保護。

《平和大地》劇照。

緬甸影像的詩意

正因為真實如此脆弱,於是「你是誰」、「你在做什麼」的提問,都將變成「你怎麼做?」

因為有些事非拍不可,有些事非說不可,所以不再問做什麼,而是如何去做。緬甸藝術創作的形式中,「詩」佔了很大比例,因為詩的語言精煉,存在許多斷行,有時缺乏主詞,而這正與緬甸處境接近。

我在緬甸影像作品中看見的「詩意」並非美學與浪漫,反而正是這些斷行的空缺、碎片,以及淡化的主詞。集體創作的方式,不只讓人們在有限的資源規模下有機會創作,更鞏固了電影拍攝與製作的社群,而當集體或者匿名的集體成為主詞,明確的「作者性」不再是重點,「你是誰」的疑問也便能化解,隨手、即時錄下的影像慢慢堆疊,攝影機後的人們集結成群體,一個斷行一個斷行、一個碎片一個碎片地拾起被攝者與被攝地的殘破。

《氣旋納吉斯:當時間停止呼吸》拍災後一週三角洲地區人們慢慢收拾、重建家園的過程,幾乎是以小博大,毫無見效。電影最末,終於我們以遠景建立鏡頭看見區域面貌,斷垣殘瓦,無一寸房屋安在,孩子以零碎木板為蹺蹺板玩耍。

有些東西是永遠蓋不回來了,但也有一部份的拼湊與建構,在影像中完成。

註 1|〈緬甸每週大事:緬軍政府撥救援基金 災民:一分都沒拿到〉,2025 年 5 月 5 日報導。

註 2|2010 年《氣旋納吉斯:當時間停止呼吸》完成後,未能直接在緬甸播映,於國際影展參展時團隊考量到當初拍攝是「違法」行為,因此以匿名方式保護自身。直至 2012 年,電影終於回到仰光,於緬甸獨立影展「瓦旦電影節」(Wathann Film Festival)第二屆公映,此次也是團隊首次選擇以真實身份與姓名呈現電影。

註 3|貌玉百:〈在一片冰原底下〉,《緬甸詩人的故事書》,台北:遠流出版,2018 年。頁 194-195。

.jpg)

2025 TIDF 台南巡迴展

時間|2024.05.14(Wed.)- 05.25(Sun.)

地點|全美戲院、不不Tainan、海馬迴光畫館