在機器與程式裡,看見人的小毛病──專訪鄭先喻

「喔⋯⋯沒關係耶,留著吧,留著看起來比較歹(phái)。」拍攝時,問鄭先喻會不會介意他臉上的透氣膠帶入鏡,他這樣回答。

見我們覺得他離歹(phái)實在遙遠,鄭先喻強調:「我以前練詠春拳、合氣道有七、八年喔。」在荷蘭求學時學的,他說荷蘭很流行詠春拳。

不是真的喜歡打鬥,練拳是為了增加體重。他解釋長期吃素的身體比較難留住養份,如果不做高強度的運動,就會變瘦。「醫生說年紀大了,肌肉量會流失更快⋯⋯我一忙,就會整個乾掉。」

做很陽剛的努力,以留住柔軟的肉體——他的作品也像他練拳的原因。以電子裝置、軟體為創作媒材,在看起來費解的工程理論或技術下,開鑿到最後,通常都會露出軟性,甚至有點慈悲的提問。

人的小毛病

「我喜歡去找人類在行為或想法上的一些現象,或小毛病。」

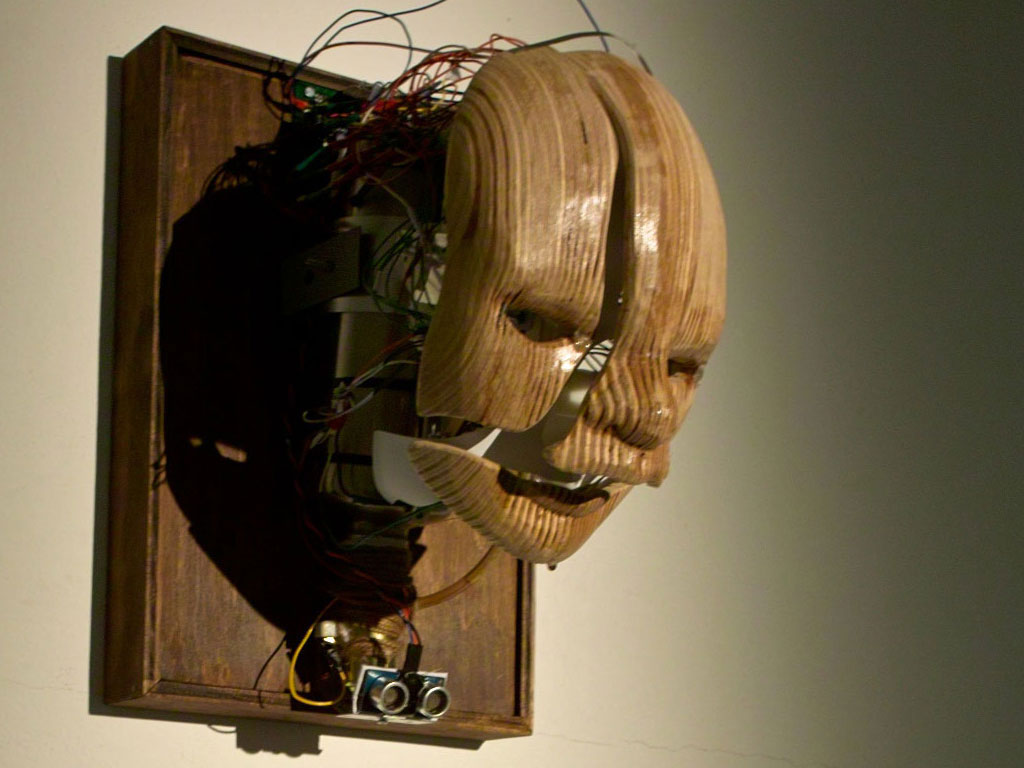

像那一顆會流淚的機器人頭《Portrait 2011》。「我想做一個機械裝置,把一些人比較單一的情緒放進去,看看那是什麼。」選擇流淚,但也不讓它一直流。「它只有在展覽空間裡沒有人的時候會流眼淚。就像我們都是躲起來哭吧。」於是參觀者從來不會看到機器人哭,卻會看到它臉上的淚痕,以及地上的淚水一灘。

或一台會追著觀眾跑,一面發出巨大噪音的機器人裝置《Hobo》。要使機器人停止追逐,唯一的作法就是給它錢。「有去過一些地方,那裡的人會跟外來者乞討。有時候我們給貧窮者錢,只是為了要他們不要來煩你。而不是真的看見,或想要解決問題。」

《Portrait 2011》

在人類不斷追求工具優化的路上,迎來機械帶來效率與精確,沿途拋下的人性,鄭先喻撿了回來。「讓機器去做人的事情。我覺得這種關係滿好的。」好像透過機器,把人隱藏的行為給推出來,讓人類好好看看——嗯,那確實是我們。

會偷哭、裝作憐憫,也會假裝看不見環境正在變爛。

《% consumption of computing》利用機器學習生成 VR 影像,與觀者的手機相連,根據其電池狀態和容量百分比,顯示不同的影像畫面:當電量較低時,場景呈現自然風景,反之電量高,眼前將出現遭受污染的生態。

「人類會說要去愛護自然啊,但那也一樣,是人在設計。把大自然設計成更適合人生存——而且大家都在騙人。」

鄭先喻說在當代經濟型的世界上,人所謂的進步其實常常很不必要,「Internet pollution 講了十五年了吧,現在又有 API 經濟,你說這些真的需要嗎?——我們需要的其實都是一種進步、便利跟文明的想像。」

但問鄭先喻又怎麼看待自己使用「科技」創作?

「我也是在浪費啊!」

創作及生活,鄭先喻負罪做著許多努力。爸爸唸電子科,很擅長修理電器,拆解機械是自小即有的父子日常,因此他的作品很常是電子廢料再利用;從小吃素,有段時間甚至執行 raw vegan ,「在那邊自己種菜來吃⋯⋯太瘋了,很快就覺得,其實也不必要⋯⋯」

人類除了有小毛病,還有那些為了解決小毛病而生的執念。

曾經熱衷於佛教,鄭先喻喜歡裡面講善的部份,但:「後來發現這其中又有太多『有所求』就對宗教還好⋯⋯沒有那麼需要。」

放下需要,他仍然喜歡佛教裡,常以觀察的姿態處於環境之中。「觀察,然後去理解現象,看到現象和周遭的關係,最後去得到一個你自己可以接受、過得去的狀態。我覺得那個還不錯。」

沒有要競爭

「今天牛俊強來找我聊,他問為什麼我總是看起來鬆鬆的⋯⋯對啊,為什麼?」鄭先喻想了想,他覺得可能是因為自己標準比較低。

小時候不喜歡同儕散發出的競爭感,鄭先喻會迴避或是索性不參加。「不會處理,就成為弱勢,心理也會衍生更多問題。但長大就比較知道了,開始會用其他方式得到想要的,而且是在一個比較開心的狀態。」

所以現在看到別人有很好的成績,內心不會焦慮嗎?「你說,像是看到朋友開跑車嗎?不會啊,因為他們會載我。」

他的軌跡不是直線競爭,很常像在探勘、散步,且並不介意搭便車。

高中的時候先選三類組,鄭先喻很快發現什麼科目都要學使他失去所有課餘時間,「你稍微恍神一下,就快要跟不上,我那時候覺得好可怕⋯⋯不行不行,這樣會變成我每天都在唸書,沒有時間玩。」轉到二類,最後轉到一類,然後瞥見樓上的美術班。

上了大學也是左顧右盼,唸北藝大劇場設計學系,看到樓下的科技藝術所覺得有趣,卯起來研究軟體,自己摸索。後來到荷蘭讀互動新媒體與環境藝術研究所,才開始有了更扎實的訓練。

「我在荷蘭的同學有郵差,也有在賣電器的。大家是平常很忙,但也會做這件事。」這件事,指的是藝術創作。「和台灣不一樣,我們好像就是要一路衝到博士,把它唸完。那等於是你一直有一個競爭心。我在想,壓力可能也是來自於這個吧。」

他沒有那個壓力,創作也是,「我從來沒有想要一出手,就做得怎麼樣。」鄭先喻語帶歹勢,說自己的作品時常都還處於一個不夠完整的狀態,也因此每一次展完都還有想做的事情。

帶著這種無所求,他對來看作品的觀眾也很鬆。「尤其台灣的民眾大家都很忙,要他們看展要看到什麼,也是為難人家。來了就吹冷氣或休息吧。」他想在這樣的社會狀態下,做一些可以直接戳動觀眾的作品,「至少讓他們有些反應,可能可以從不清楚中去想一些事。就算他完全誤解我在做的事,也很好。」

但鄭先喻的「弄」觀眾不是說說而已。作品《Discharge what you charged》邀請參觀者把手機放入鐵盒中的充電插座,下一秒鐵盒關起,就此人機分離。作品最早的版本很狠,不只要關手機四、五小時,手機在鐵盒裡還會放電,最終拿回的也是一支沒電的手機。

<

《discharged what you charged》 邀請參觀者將手機放進此裝置中,接著鐵盒便會關上。最早的版本手機會被放電,並在四、五個小時後才會再次開啟鐵盒。

.jpg)

《Discharge what you charged》

「有啦,有做一個暗鎖。如果觀眾真的生氣了,就趕快還他啊⋯⋯還是不要讓別人不高興比較好。」他說。

相信一件事情

到荷蘭唸書是鄭先喻的轉捩點。「在那裡,我深深地感覺到自己有多麼幼稚。」

高中的時候就很愛玩滑板,「跳 50CC ,有聽過嗎?」鄭先喻說高雄的滑板人都以飛過 50 CC 的機車為榮。但到了荷蘭,滑板高手不會跳機車,每個人都乖乖的從過三角錐開始。很樸實,但是:「那樣才快啊,我們是傻子。以前不知道,基本功沒練好,後面都做不起來。」

創作也是。鄭先喻自省以前喜歡做酷酷帥帥、視覺強烈的東西,「後來就發現,我根本沒有想清楚做這個事要幹嘛。就只是一個樣子,那個樣子稍微練一下,很多人都做得到。」開始用力讀書做研究,就是為了回答自己「我為什麼做這個?」

而在技術上最大的跳級,是在鄭先喻去上班之後。「有,我有工作,軟體開發啊。」

曾到軟體公司去上班,鄭先喻說那跟創作寫的軟體是兩碼子事。「工作上寫的系統面很大,很複雜。」一般創作者用高階語言,比較簡單上手,「但要回到機器那一端時,要被一層一層傳下去,那效率就很低。」軟體開發時使用的大都是所謂低階語言,語言越是低階,越接近機器。

軟體開發工作已經做了 10 年了,鄭先喻像是能掌握機器的母語,回到創作裡就能自由地和機器對話。因此在創作時,每一個開發關卡他都仰仗自己的學習與研究,概念與技術全包,不假他人之手。

可以為了一個作品,閱讀大量資料、研究技術好幾年。但其實小時候的他對學習沒有興趣。

「我小時候不太好搞,常常老師不注意,我就溜出學校⋯⋯啊我媽都會說:無要緊啦。」

小學一年級,家裡有了第一台電腦,那是比撥接還早的年代,「電腦是綠色螢幕的,P2P 點對點的內網網路——那時候我會玩《King of Kings》,最早的文字網路遊戲,你知道嗎?」不知道。但國小生鄭先喻知道的還不只如此。小四開始翹課頻仍,是在看資訊科的鄰居哥哥打電玩、寫程式。

然後到了小六,爸爸發現鄭先喻不會十進位。

「我爸很焦慮這件事情,他一直想辦法讓我理解。後來想想這滿好玩⋯⋯因為到十要進位加一,是一個訂出來的規矩,其實你就相信它,你就會了。但我那時候應該是沒辦法相信這件事情⋯⋯」

儘管肉眼看不到,只要人類相信,它就存在了。選擇相信十進位好久之後,他做出《Sandbox》。

走進展間,手機自動傳來一則則簡訊。簡訊內容描繪著展品,外星人綁架事件、重力或是宇宙粒子——但眼前只是空無一物。那些訊息卻也沒說謊,畢竟我們談的,是那些人們似乎已經相信,但還無法看見的東西。

那陣子鄭先喻正在研究電波,「其實電波本來一直都在,但要等人類真正去定義它,它才成為看不見的『存在』。

.jpg)

《Sandbox》

《Sandbox》

為要做到把簡訊傳到參觀者的手機裡,鄭先喻花了快兩年的時間分析台灣基地台的訊號和其他工程,對他而言,擁有研發過程的經驗是重要的。「我很常在死板的工程理論中,看到一些,哲學性的東西。」

「像記憶體,在寫軟體時你要預先定義這裡等一下會放東西進來,即便它還是空的。」所以「空」不是「沒有」。雖然是空,但裡面是有東西的。這個想法,就在研究電波中落實成為《Sandbox》。

「我覺得這還滿聰明的吧!」鄭先喻略顯滿意,「那時候也剛好很沒錢⋯⋯哈哈!」

鄭先喻真的很聰明,是不會傷害他人、弱弱的那種很聰明。

懦弱的人

高中最後轉組到一類,其實是因為鄭先喻想要考哲學系或特殊教育學系。

小時候住在高雄三民區,他形容那裡年齡結構老,很多父母可能小朋友有一些問題,就會放回老家,給阿公阿嬤帶。「我家附近很多那樣子的人。」鄭先喻說小時候就常看到身心障礙的小孩,讓他覺得「心情複雜」。

「從小到大,我都算是一個比較懦弱的人,或說有同理心也好⋯⋯我好像沒有太以自己為主。滿多時間都是以別人為主。」眼裡有別人,也納入容易被忽略的人,和非人。像是蚊子。

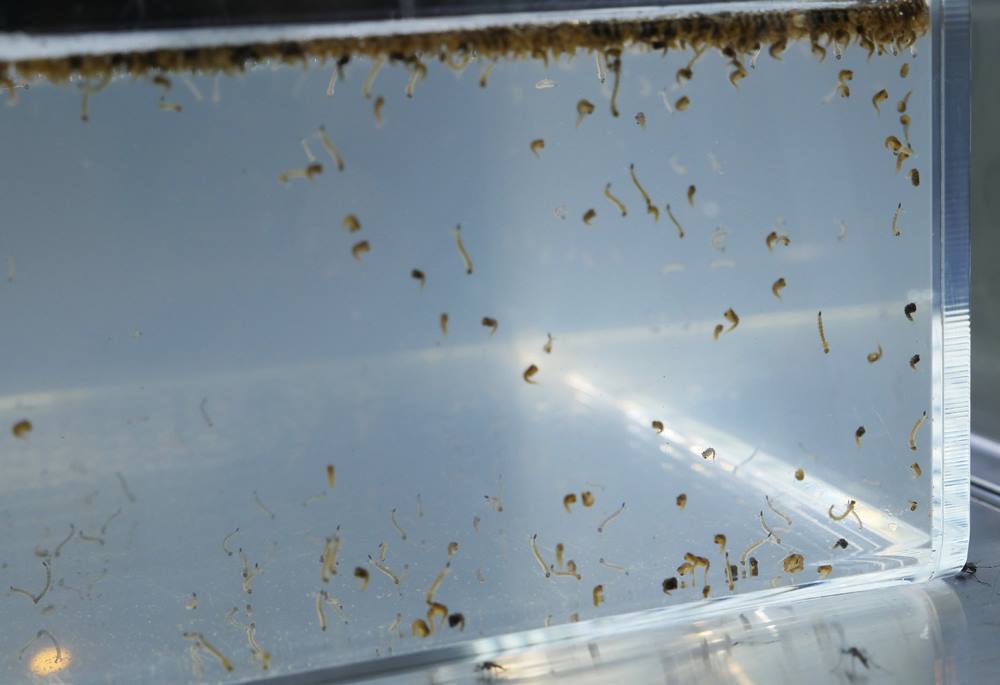

媽媽撿回一盞捕蚊燈,鄭先喻則在意起人性。「仔細想,其實被蚊子咬也不會怎樣。但人類為了讓自己舒服一點,發明了把蚊子終結掉的產品。這件事情很好玩。」當時正研讀遊戲史,鄭先喻得到靈感,把捕蚊燈結合積分遊戲,做出《Afterlife》。

捕蚊燈一補到蚊子,螢幕裡的遊戲就會多一條命,用來打遊戲裡的蚊子。串起現實與虛擬,讓遊戲者享受在熟悉的娛樂裡,忘掉真的有蚊子死在旁邊。而且遊戲機制是積分式的,沒有結局,排名會激起玩家的競爭心。「這整個狀態和我們自己的社會,很像吧。」

後來和張碩尹合作,展出《Second Life:Habitat》。變本加厲,他們做出巨大的養蚊子溫室,蚊子在合適的溫度出生後,就會趨光然後被捕蚊燈電死,死後在遊戲螢幕中會出現一條人類形象的生命,參觀者可以決定這個遊戲角色的生死。如果死了,蚊子那端會放血,吸了血,母蚊子就可以產卵,再孵化⋯⋯形成一個封閉的生存系統。「有點像是人口的數量和環境的關係。」

《Secondlife:Habitat》

《Secondlife:Habitat》

《Second Life:Habitat》除了累積大量的蚊子屍體,更讓人難以置信的是餵給母蚊子的血,是鄭先喻自己的血。有一陣子作品展出頻繁,鄭先喻甚至抽血抽到有點不健康。好像他是拿自己的生命,和蚊子的生命做對比。

「我想的是『比例』,我好奇我們定義每一件事情的原因。譬如說,我們定義生命是一個珍貴的東西,可是我們對待每一種生命的方法卻不一樣。體型大一點的生命,就不可能這樣搞,小一點的,我們就覺得死掉沒差——人為什麼這樣想啊?為什麼人不能做到極致?」

如果生命是珍貴的,蚊子的生命就也應該要是珍貴的。「可是不可能,人就是不可能做到這樣。」

身而為人,每一個無能,懦弱,同理,複雜而矛盾的人。鄭先喻明白著。

.jpg)

戶外風大,帽子飛起不到一秒,鄭先喻從空中抓回來,速度之快,他也有點得意地笑了。「詠春拳確實不像格鬥,它是打跟卸掉同時進行⋯⋯反射神經吧,有變好。」

好像看到他掀開被科技包覆的外層,裡面藏著一座活菩薩。有練拳的那種。

.jpg)

.jpg)