「被隱形」的導演 Kira Muratova:以混亂與巧合構建的偉大

近年來參與女性影展選片的過程中,經常意識到的問題是:我們對於電影史的理解究竟有多麼侷限?是否有太多既定的脈絡主宰了我們的想像?我們又是遵循什麼樣的認知途徑去尋找電影史中被遺漏或埋沒的作品?值遇作品的過程,或許是透過有意識地考古挖掘,抑或如漣漪般從某個核心點擴散後終於晃到眼前,但最有趣、亦讓人反思再三的是這過程所挾帶的「時差感知」——與電影或事件發生當刻的不對接產生的某種恍惚狀態,延遲而來的驚喜感則喚起了更多對於「延遲」本身的困惑和不解。Kira Muratova(影展譯為琪拉・穆拉托娃)的電影之於我,多少也帶著這種感覺,且不少人在研究她的作品時亦產生類似的困惑。

Kira Muratova 被譽為蘇維埃/烏克蘭電影史中最具開創性及影響力的重量級女導演 [註 1] ,卻同時被視為最被邊緣化的俄語電影導演之一。這之間的斷裂性不僅存在於俄語影壇內,又加以擴及至海外。一方面來說電檢制度當然難辭其咎,從 Muratova 在敖德薩電影製片廠(Odessa Studio)[註 2] 首部獨立執導的作品《萍水相逢》(1967)開始,便成為電檢制度的眼中釘,旋即遭禁。 下一部作品《漫長的告別》(1971)難逃相同命運,她甚至因此被製片廠剝奪導演職位、逐出影人工會,年僅 37 歲正要大展身手便面臨禁止拍片的慘境,一禁就是長達七年的時間。《寬廣的世界》(1979)是她歷經長期噤聲後,在有限度的創作空間下,首度執回導演筒的作品,可惜再度遭到禁演。如此艱辛的命運要一直到戈巴契夫於 1980 年中晚期推出開放政策(Glasnost)才逐漸出現轉機。

Kira Muratova

1986、1987 年是十分關鍵的年份,在影人工會(Conflict Commission of Filmmaker Union)的主導下,大多數的禁片得以從電檢局架上拿下,並與中央專權統合國內發行事業的高斯影業(Goskino)協商上映發行的機會。Muratova 的早期作品便是在這個時間點,塵封近 20 年後得以重見天日。1986 年的秋天,面對戲院裡滿滿起立鼓掌的觀眾,Muratova 不禁表示:「我一直都知道我的電影遲早有一天會被看見,只是我一直都不相信我能活到見證此刻的這天。」她的作品往後陸續獲得坎城影展、柏林影展、盧卡諾影展等大型國際影展的肯定,在國內則榮獲五次俄羅斯電影界最高榮譽「尼卡獎」又都是後話了。隔年《Change of Fortune》 (1987)仿若揭示著大環境和生涯際遇的轉變,緊接迎來的是 Muratova 生涯中公認最重要的史詩級鉅作《衰弱症》(1989)。這部在蘇聯瓦解前夕完成的政治諷刺末日寓言,即便在自由度相對高漲的戈巴契夫當政時期,依然遭禁數月後才得以上映,令她成為戈巴契夫治下唯一有作品被禁映的蘇聯導演。

直到 2018 逝世前,她又拍了 12 部作品。最後一部作品《永恆的回歸》(2012)完成於高齡 78 歲,創作時程橫跨蘇聯解體前後又如此多產的導演在俄語電影史上確實為少數。若提起同樣多產、早期亦深受審查制度所害的導演,最知名的當屬 Alexander Sokurov(常譯為亞歷山大蘇古諾夫),但兩者在國際上的能見度卻相差甚遠。也難怪學者 Ian Christie 提到兩人時,特別為 Muratova 打抱不平:「Sokurov 聞名於國際影壇,Muratova 卻幾近隱形,實在是一件很令人悲傷的事情,畢竟她是當今最令人驚豔的女導演之一。」Tilda Swinton 盛讚 Muratova 的作品時,亦提到:「即便在學術圈、影評人、影迷之間擁有極高的評價,她的作品際遇卻始終在國際上因缺乏更普及的放映和討論而受阻。」

的確,雖然 Muratova 的電影生涯可說異常坎坷,但若僅以此面向來解釋她的懷才不遇,或將她作品中的多元面向詮釋為反抗電檢制度的「叛逆」,實在是太小看她了。有趣的是,Muratova 的電影很容易逃脫定義框架,充滿曖昧性,其中的原因亦在於她總是積極地拒絕掉任何標籤,光看她如何在受訪時尖銳地否定對方的解讀和問題,甚至不時與對方交鋒便可略知一二。她十分不屑於外界所給予的「女導演」框架,一旦被問及她的作品和女性主義是否相關,她馬上回答:「但我們身處在父權社會當中呀!」電影如其人,拒絕定義的傾向處處可見,展現無法輕易歸納的多元風格。於是,Muratova 總是在電影中否定傳統線性敘事、消弭重組電影中的時序和空間感、聚焦於非典型的人物的刻畫,並擁抱混亂和巧合的創作精神,時常以自由大膽的形式實驗(尤其是攝影和剪接),呈現不可理喻的日常複雜情感和愛情觀。

她的電影作為大環境變化的見證者,蘇聯的開放政策並未造成電影風格的劇變,而是她一直在變,總是不願輕易落入任何風格派別或電影類型,近無章法地觸及愛情故事、喜劇、悲劇、鬧劇、荒謬劇又不在此間逗留。從早期她自稱「通俗劇」的黑白片,慢慢轉向「裝飾主義」(也是自稱)的彩色片,晚期則轉向充滿荒謬怪誕色彩、更加狂野不受拘束的影像結構實驗;但另一方面或許就像片中的幫傭、工人、老師、政府官員、寡婦、少女少男的生活,無論處於哪個政治社會階段,日子的本質始終沒變,她不過是不斷找尋新的方式敘說這始終充滿異質雜響的人類處境。創作不懈的她,終以 22 部作品軌跡開闢出獨一無二的傳奇生涯。

此次台灣國際女性影展所放映的五部作品,各自代表著不同階段的創作,雖難以藉此概括 Muratova 的創作流變,但仍可窺見其創作光譜之廣泛。首部獨立執導作品《萍水相逢》乃自編自導又自演,看似簡單的三角戀劇情圍繞在她本人所飾演的政府官員、她總是在外的地質學家丈夫、愛上她丈夫的鄉村女子之間。他們的感情世界或許能套用片中 Muratova 口中所說的:「我們在電影裡、書上看到的那些俊男美女,他們的感情和行為都合理又完整,即使在苦難中也凡事合邏輯又正確,有明確的因果關係,有頭有尾,而現實中一切都曖昧不明,毫無組織。」

而最精彩的部份莫過於 Muratova 用非線性的敘事手法來烘托出這種曖昧不明又毫無組織的感知結構,視角時而在政府官員和鄉村女子之間切換,兩個女人的記憶片段交叉建構起男人的存在,但男人永遠只存在於兩人的記憶片段中,愛情從未落實在現在的時序,也從不說明白這場關係裡誰是真正的贏家,一場三角戀進而碎成片段式的日常細微末節,全然打亂的時序只能靠觀眾一邊觀看一邊拼湊,跳躍性的時序拼接讓劇中人一進一出可能已然站在迥異的時間軸上,但正是這些零零總總的片段和斷裂,挾帶著細小紛雜的溫柔與暴烈,最終匯聚成河,撐起巨大宏觀的情感架構。

第二部《漫長的告別》情感細膩如前一部作品的續寫,一樣觸及「離開與留下」的課題,只是情人之間的糾葛移轉到母子身上。在這個階段,她的攝影風格與剪接技巧更顯實驗大膽,在剪接中帶入「重複性」(repetition)。她曾說:「剪接是一場遊戲,觀看拍攝素材的過程中能產生想法,那個場景的意義性在那時才得以轉移或完整,甚至你能改變它的本質、複雜度和層次,電影的個性便是從剪接的各個面向中形塑出來。而《漫長的告別》裡,對於剪接的愛成為一種原則,為了要選出最好的,一場景可能會拍攝多次,我幾乎把這些全都用進去了,因此你會注意到片中有很多的重複。」

Muratova 對剪接執著到幾乎每一天拍攝完就會先進剪接室,直接剪輯當天所拍攝的素材,剪接的結果也會進而影響第二天的拍攝。她提及的「重複」,並非限縮於剪接方面,無論是動作、音樂片段的複訪、同一場景突然聚焦又模糊的畫面,或加入與前後毫不相干的插入鏡頭,這之間的起伏跌宕形成詩歌般的押韻和疊句,充滿著音樂性。然而,她從未為實驗而實驗,就像她的作品從未為反抗而反抗一樣。這些形式實驗並不會打斷情緒的鋪陳,反而將片中母親的脆弱、不安焦慮和游移不定的心境給襯托出來。形式與情緒成為彼此的鏡像,看似多重斷裂卻能更飽滿的貼合情感核心。

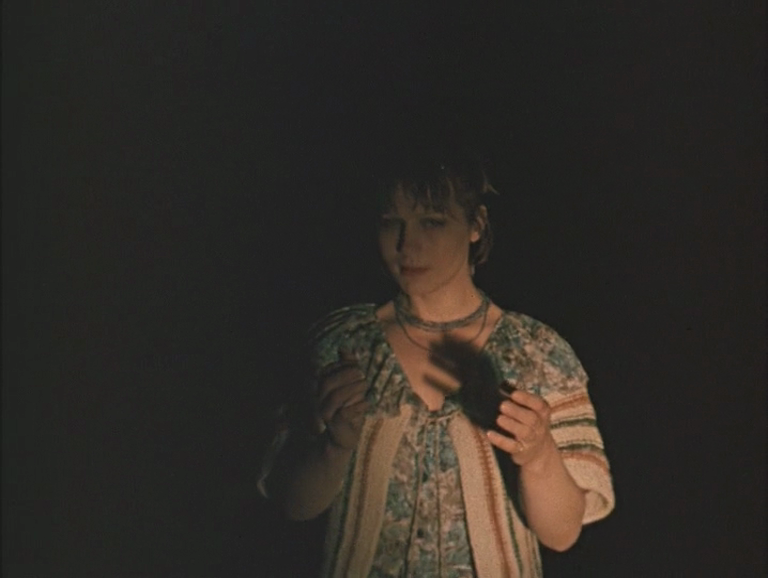

這功力在她的首部彩色作品《寬廣的世界》又推向更高的層次。這是她最抽象詩意的作品,也是她個人最滿意的作品。隔了七年重回影壇,她選擇以彩色拍攝,卻以色調單調荒蕪的工地作為敘事原點,因為那是「文化尚未被建立」的原始之地。劇中人蓋著房子,每個人的人格特質也在其中逐步建立。首部作品中兩女一男的三角戀情在這部片置換成兩男一女的設定,在一片泥濘、塵土飛揚、充斥著鋼筋水泥的「待完成狀態」裡,詩意地勾勒出愛情無形之形。不僅注重重複性所產生的韻律感,時間和空間的消弭和跳躍運用得更加自由——畫面與畫面之間時而以聯想相連,時而令人無法分辨是記憶、想像還是事實,有時則會出現反常理的空間感,例如:女主角坐在行駛的車上,提到路途前方會看到某間俱樂部,不久後畫面突然晃到俱樂部前,甚至切進俱樂部的表演畫面,下一幕又什麼事都沒發生似的切回車內談話。無論是空間或時間皆違反常理,但卻彷彿跟隨女主角的自由心志,突然來到了俱樂部。

《寬廣的世界》

這樣的跳躍或貼合舉凡皆是,卻反而凝鍊出一種抽象美。片中有一幕,當車子緩緩駛近女主角,車燈閃爍,她向著光明緩步向前,一邊因刺眼而用手遮掩。這一段路因使用了重複的片段似乎不斷延伸,女主角就在黑暗中行走,靠著車燈指認戀人的所在,下一幕跳到車子在黑暗中行駛的畫面,並疊合了女主角的臉龐,車燈與女主角溫柔凝視的眼神交相纏繞……。必須強調的是,在 Muratova 的作品中,從來沒有完美愛情的寄託,從不會給予一個既定永恆的快樂結局,也從不會有天掉下來的「解方」。但一個突如其來的瞬間,就能讓人掉入最美好溫柔細膩的當刻,卻又轉瞬消失,甚至後續的發展會讓你回過頭來質疑上一刻的美好或真確性,但確實是在影像上發生了,真真切切的感受仍在心頭。

完成於蘇聯解體前夕的《衰弱症》又是另一番風景,在創作軌跡上劃開了一道分水嶺,Muratova 靠這部片穩固了在國際上的名聲,也是她最貼近時事政治的作品。她將《衰弱症》形容為「荒野中傳出的哭喊」(crying from the wilderness),片中片的後設形式將片子一分為二:黑白與彩色,以複數的形式呈現出蘇聯政權瓦解前混亂充滿雜響的末日景象。從一位喪夫婦人到以無止盡的睡眠來逃避現實的教師,從個人疾病延伸到集體一致性的倦怠、憤怒和厭世,衰弱症就如一場傳染病蔓延全國上下,無人倖免,一望盡是集體性的自我毀滅,整個社會從根本開始發爛腐敗,不和諧的音調齊發,呈現看不到任何救贖的殘酷景象。無論人們以激進憤怒或被動逃避的態度來面對周遭的荒謬,所謂「進步價值」顯然已蕩然無存。

許多評論常將她稱作無政府主義者、荒謬大師、悲觀主義者,多少跟這部片中毫不閃躲的尖銳諷刺有很大的關係。提到這部片時她曾表示:「我相信我們可以去刺激觀眾、引人注目、使人反思,進而使心靈提升,但最核心的東西是不會被改變的,這部片是呼應這件事實的悲劇。」《衰弱症》亦開啟她作品的另一面向,《Three Stories》、《Melody of a Street Organ》皆可見類似的命定悲觀史觀和生命本質荒謬的呈現。

《衰弱症》

綜觀 Kira Muratova 的作品,無論承載了多少日常的斷裂片段、記憶、聯想,無論是跳躍或重複,無論是迴圈似的自成一格、詩歌般的吟誦,抑或是刺耳的辱罵和驚聲尖叫、萬箭齊發的諷刺寓言,她的電影始終擁抱不確定性和無窮無盡的可能性,讓作品自身的偶然性得以從中生長。到了她的最後一部作品《永恆的回歸》,她創造出一個情境,極致化地展現了她是如何放手讓這種偶然性自由產生。

她選擇退後一步,讓電影退到尚未正式開拍前。片中同樣的情境不斷重複,場景與演員則不斷地更換,等到畫面切換到試片室,才發現原來剛才所觀看的是由多段試看帶串接而成的畫面,電影甚至尚未正式開拍,然而導演已死,製片和潛在投資人一邊看著畫面一邊提出評論,討論導演的成敗,突然衝進來的編劇增添了不少鬧劇感,但此間又能偶爾迸出對於電影本身的詰問辯證,如此後設的場景不禁讓人在腦中浮現 Muratova 詭異的笑容。「電影場景」就在試片室和試看帶之間切換,每一個試看帶片段皆由過去曾合作過的演員輪番上陣,讓荒謬的對話逕自重複著,藉由將形式推展到極致的方式來建構一個迴圈迷宮,以相同的形式、不可預測的次數永恆輪轉。如此以來,每一個場景不僅揭示了前一場景的永恆複訪,更因演員的現身召喚了 Muratova 過去的作品,以最大膽的形式實驗拒絕掉終局(finality)的可能性。當影像如鏡像般折疊蔓延開來,仿若她在最後一部作品大膽宣示:電影既然從未正式開始,也就從未結束。

註 1|Kira Muratova 出生和成長於羅馬尼亞的索羅卡區(現屬摩爾多瓦),長達四十多年的創作皆於現屬烏克蘭的敖德薩完成。隨著時代更迭,Muratova 的自我認同於蘇聯、俄羅斯、烏克蘭導演之間切換,目前她的作品主要由烏克蘭國家電影中心所收藏。

註 2|敖德薩電影製片廠成立於 1919 年,為蘇聯最早成立的電影製作公司,Kira Muratova 大部份的作品皆在這裡完成。

台灣國際女性影展

時間|2020.10.16(Fri.)-10.25(Sun.)

節目介紹|www.wmw.org.tw/tw/category/8

【陳慧穎】

紐約哥倫比亞大學電影研究碩士畢,現任台灣國際女性影展國際選片人,亦從事自由撰稿、人物訪談及翻譯。