我在笑,是因為我哭完了:專訪顏訥《幽魂訥訥》

「天啊!」

以天啊為起手式,顏訥經常召喚上蒼,叫天不應喊地不靈,她習以為常。綜藝梗用來喟嘆、粉飾、自嘲,周星馳式的戲劇化,荒謬與無厘頭裹藏,一顆顏訥不願被曝光的心。

顏訥在朋友圈以另類聞名,cosplay 納美人、豬哥亮,扮醜搞笑輸人不輸陣。但她不覺得自己反骨:「我覺得我是好學生啊。」那種會偷偷在制服襯衫底下塞一條鞋帶有點潮又不能太注目的好學生,她成長路上踰矩地很小心,徘徊於社會正規與邊緣的尷尬,直到見過生命中變態的邪惡的,落筆成冊。2006 年到 2017 年,十年的不安之書一覽無遺暴露出她的缺點,骯髒裡面還有無染。

|

我沒有那種文學夢

「天啊,我是一個沒有故事的人,我沒有他們說的那種文學夢。」

她從花蓮飄零過來、定居台北七年間一邊唸博班,一邊做採訪工作,採訪是做著他人的人生功課,錄音、逐字、書寫,皮影戲般唱別人的腔口。「這七年我寫得很慢,面對了自己寫作的生存危機,我不知道如何定位自己,我沒有他們說的文學夢,沒有一個被文學救贖的時刻。」

顏訥講起那段時間,像小說《最美的時刻》。一位代筆作家以別人的故事裝填自我,但面臨生命狀態的困境,談及自己只剩:「媽媽,餓,操,上帝,可惡,錢」,那寫作是為了什麼?「我做採訪聽他們談文學夢都會很羨慕,很想把他們的夢都吸過來。」她形容聽他人的故事也是「濺出來」的時刻:

「有一種味道是我從小就很喜歡。我製造這味道時,先用拇指慢慢地壓一隻金龜子的背,黃色的汁液從牠扭動的臀部流出來,有一種妙不可言的強烈香味,我好喜歡。」——《最美的時刻》

野蠻的竊取感「很爽」。「把別人的夢吸過來」與「壓扁金龜子」在作家心中產生同等快感,她在編年別人的故事中認識自己,於是她邊偷邊丟包袱。「我永遠想要成為自己不是的樣子,花了很多時間理解『那不是我』以後,才有辦法去問『我是什麼』。」

(1).jpg) |

事實上她寫得很早,從小寫日記父親會給她句句訂正。每個標點符號都有其意義的嚴謹性在體內打下良好根基。出書那陣,顏訥有些害怕以家族談她的寫作,家學淵源也是她曾經的迷惑,「我爸是中文系老師,寫到後來我有點懷疑,早期的語調是我爸在說話,還是我?以前我會把爸爸的評語當作我的全部,非常在意我爸怎麼評價我,那時刻某種程度也會讓我自己變得艱困。我沒有不想寫(學院派的體制),但我想知道除了那樣,我還可以是什麼?」

《幽魂訥訥》收容她 2006 至 2017 的作品,早期的顏訥作品透露出不安全感與人際焦慮,近期的作品愈加以笑話替殘酷解圍。她開始寫些歪七扭八的東西出來,屬於「顏訥」的故事是什麼?她大量暴露內心的不文明:「寫月經流出來、寫想抽大麻沒抽到......,如果我可以被辨識的話,那就是我啊。」

把不安都寫出來,曾經教養她的身份:教授的女兒、知識份子、女人;歪斜也是一種正確,捧出不三不四奉上桌:來看看得體裡的道德敗壞,所謂下流其實常態。顏訥自曝缺點,像在別人調侃她之前先盡情消費。

「我一路也常常懷疑他人對我的評價:『很淺,就是描寫現象,有什麼好寫的?』但出版就是逼自己面對最害怕的事,也是試著讓自己有自己的面目。」比起很多寫作者,顏訥「不如人」的自卑特別深。

「就算沒有被文學救贖,但我還是有很多想對世界說的話,我接受我是這樣的寫作者。」她偶然提起同期寫作者都跑得遠了、自己仍然留在原地。可也是這樣心有空洞的人,才不斷把憐愛分給別人,就像她書寫對象從自我轉為他者的這十年,關於自己,顏訥是不想再多談了,可是你要懂她,看她怎麼書寫別人就知道。

.jpg) |

他的悲傷,如有雷同不是巧合

顏訥的寫作,是寫我們這個世代高不成低不就的人,她笑稱自己只是比這群人更懂討巧:「有時候我也是很奇怪的人,只是我比較努力在社會規則裡玩大家容易玩的遊戲,我羨慕他們的自在跟坦然,後來我把他們當作對我一種無由來的餽贈,比如說遇到背包哥⋯⋯。」背包哥為顏訥作品中每日繞街行走的男子、一個文明世界中的流浪者。「當時我剛搬到那裡,和空間不太熟,有時他逼近我時我就會趕快逃跑,後來我發明一種反跟蹤的方式,就在他後面尾隨,他也不在乎。當他把手伸進關東煮裡瘋狂攪動時,我一方面羨慕,覺得他的手應該⋯⋯很強壯,因為湯很燙。」

她懷疑起了一切,為什麼我們遵循著一套行為模式?為什麼我們不能把手伸進關東煮?顏訥模仿背包哥的手指,感覺她白淨的手也有了抵禦世故的骨幹。

筆下的倀鬼亡靈各有讓人退步三尺的故事,她採集流浪背包哥、瘋女人、城市裡孤魂野鬼的故事,孤獨一匹狼有狼的快樂。「一開始我想朝天大喊,天啊,為什麼是我?但後來我想,身為一個生理女性在大都市會有一種避開危險的教養,如果回到寫作裡,能不能再對這些人更溫柔一點,替他們發明身世、或是填補身世?」

她也寫霸凌事件中的葛瑞拉、給老公的鼻涕蔥油餅、團體中可有可無的自己,人性中厭棄與噁心的,都像鼻涕一樣被吃下肚。衰小的是,她偏偏就遇上那麼多離奇:公寓中年男子看見自己的裸體、被偷走的信箱、住在城市裡神經兮兮的女人們。這浩瀚的災難現場讓我們懷疑,究竟是顏訥望得太深,還是我們視而不見?

「關於我這人的真相或許還真如她那晚所說的,愛編故事的,偽善的,賤婊子。」——〈空心人唱情歌〉《幽魂訥訥》

改編故事宛如大學時她鍾愛的網路短片、以拇指翻演《星際大戰》的《thumb wars》,這部片與她想抵達的創作效果接近:「當時覺得,靠北我到底看了什麼東西。他用大拇指去合成人臉,還演了《鐵達尼號》、《教父》,把一個身體上最不在意的器官無限放大,突然它變成領導我們身體的作戰指揮官,就會發生奇異的效果,那個荒謬感瞬間被放大很多。用大拇指演《鐵達尼號》裡的裸露床戲,光禿禿的大拇指無法引發你任何情慾的那個時刻,這個反差感,天啊,好喜歡喔。」

顏訥又立出她光禿禿大拇指,我想像這位拇指高潮的表情。

.jpg) |

讓恥感呼嚕呼嚕流出來

有次顏訥擔任國際研討會的招待,她買了件白色洋裝,烈女心情宣誓要做好國際會議門面。「我幻想老練穩重地招待國際學者,忙完一天我才發現,衣服太透明,我穿了一件螢光內褲,國際學者看到我就是一顆螢光內褲在那裡衝來衝去。」

她侃侃而談引以為恥的事,手舞足道化解尷尬的能力養成多年。幾度顏訥寫月經,把月經流地又濃又腥:「我有意識地想把我月經流出來的恥感不斷用不同故事包起來,我想很多女生都經歷過流出來沾到、因為太羞恥很想死。如果我大大方方流很多次給大家看,也許那個羞恥感就會減少。」越流越華麗、越流越戲劇化,衛生棉布一貫以藍掩飾的不潔,她坦蕩蕩淋漓染紅。

她以巨大的恥感定錨自己:「做一個女性活著有太多羞恥感,胸部太小,屁股太大。這種分類學的把大家標準化,我就想寫一些奇怪的故事,去挑戰這種分類。」過去的戀愛經驗中她經常被嫌棄:牙齒太爆、屁股太大、胸部太小、手臂太粗,顏訥為主流美的價值困頓多時,她戴了牙套、依然有想減肥的時候,框架並沒有在她成人後消失。「過去我對自己的外表沒有自信,不安全感如影隨形跟著我,甚至會因此討好別人。」

把恥感寫下來猶如一層層剝除不安與控制欲。「我會用很多方式去逼近自己醜陋的地方,理解為什麼它們會長得如此歪斜,如果我找到一種說的方式,之後也許我就可以比較接受它們,就不會停在原地了。如果只是想要『變好看』,就會困在那個當下,那個羞恥感會無限膨脹,讓你一直留在災難的當下。重建羞恥的場景,讓它變成喜劇,就離災難的現場跟悲傷很遠、有時差了。」

愛就從恥辱的時差裡誕生出來啊,顏訥作為文學圈少數拚命裝醜扮怪的女丑,在恥感夾縫中求生存,亦在每次卸妝,接受了自己的難看。

我在笑,是因為我哭完了

如果說有什麼跟她反抗的姿態相似,可以談談她偏愛的魯蛇電影《豬頭,我的車咧》 (Dude, Where's My Car)。那時艾希頓庫奇還不是帥氣幽默的好萊塢情人,他頂著傻瓜頭,嘴巴老是傻不隆咚地微張,這部片白爛地很心酸、網路上影評都說「沒事不要看了」。

顏訥卻這麼想:「兩個魯蛇居然是宇宙的拯救者。他們經歷了一個魯蛇的現實人生不可能有的勝利,可是醒來以後根本沒人記得他們竟然靠魯蛇的冷知識成為過英雄。我在這部片獲得了巨大的徒勞與虛無,它玩弄了了好萊塢的英雄公式。荒謬裡有種嚴肅,我也想把這種荒謬感寫下來。」

發明新的敘事方式,這些引人發笑的荒謬底下有什麼?顏訥按捺情緒,似乎為了另一種更普世的、畸零人的情感:「我對描述情緒是有障礙的,關係跟我再親密的人都會覺得我有距離,我的寫作是洗衣機脫水脫完、晾乾後才開始的。我還是有一種想要好好活著的願望,我覺得我把衣服都晾乾了,表示那些事對我不重要了。」所以在她近期的寫作中,我們已不見她昭示自己痛苦的痕跡,她莞爾曝曬糗事、或笑談遇見的可愛怪胎,笑裡的淚埋地很深。顏訥撇開自己、旁觀別人的痛苦,以描寫現象逼近殘酷,把荒謬改寫成喜劇的眼神殷殷切切:

「為了書寫我要從痛苦裡邊站出來,我不是讓書寫領著我去活,書寫沒有大於我活在世上這件事。」

她逼自己去看殘酷的生存本質:「我覺得最慘的不是大家一起哭,而是大家笑完後,發現是一件很悲傷的事。那個悲傷就會留下來,不會跟眼淚一起流掉。如果你可以笑著去說,就會有一個延遲性,在那之中可以爭取更多時間,去想那個悲傷的核心到底是什麼?」

愛只是一滴尿的事

小時候她有兩次轉學經驗,新團體焦慮從此開始:「我是討好人個性的小孩,想要很快融入團體,不確定要怎樣大家才會喜歡。第一天上學時媽媽給我準備了包有便當的花布包,中午時發現前面的同學在吃我的便當,當下想說,沒關係我就把便當送給你們吃,你們就可以跟我當朋友了。」這個午休,小小訥趴在桌上偷哭,哭得節制含蓄,只怕出聲驚擾同學。顏訥一直希望自己是個大方得體的人:「我只要參加需要表達自己的場合就會很緊張,小時候我媽會幫我報名自我成長營、表達營,卡內基⋯⋯。」上台就會緊張臉紅,如同她笨拙在關係裡受傷的每一次。

「因為不安全感,就會想知道很多事,不容許別人有他們自己的秘密。」偷渡到關係,顏訥形容結婚以前的情感狀態:「像是被人家丟掉的。一直以為如果我變成別的樣子,別人就會愛我。有次我翻了塔羅牌,主卡是太陽,那人說我是一個很自大的人,我還想說屁咧,我不是犧牲奉獻、把自己踩到不能再低的雙魚座嗎?」雙魚座的聖母光環什麼時候結束呢?「碩士班那陣子比較憂鬱,因此不得不去面對,如果再用以前的方式活真的沒有辦法了,再下去可能就會活不下去了,以前總不斷犧牲自己、以為變成別的樣子就能獲得愛,以為別人的去留都與自己有關,那其實真的滿自大的吧。認不清自己的樣貌是什麼,是疾病逼我去面對。」

.jpg) |

.jpg) |

「即使醜地拖泥帶水也要努力活著。」——〈後記 醜狸貓的盛夏婚禮結果都變成鬼故事〉

後來,顏訥欽羨不被社會格式化的孤魂野鬼更多。「這十年間,我就是在認識各式各樣自己的醜,跟自己說,長成這樣沒有關係。我書中提到的胖女孩對自己的醜有自信跟坦然,一副關你屁事的樣子,我對他們的羨慕跟喜歡,最後讓我勢必經歷故事中醜狸貓的遭遇,必須被燉成一鍋湯,在湯裡認識差異的彼此。所以我才說這本書在路上,因為我還沒能坦然接受自己的全部。」

走過地獄的人便不怕魔鬼:「我已經不想再做那個,有盞 spotlight 打在自己身上、跌坐在地板哭泣說我不夠好的人。」意識了自憐自欺後,她懷有 seafood 之心、幾度感恩:「關係裡的難題,很多跟我自己有關,因為『我是這樣的人』才會遇到這樣的事,我真的感謝有這樣的功課來給我做,我會耐心把這些功課做好。」阿彌陀佛善哉善哉,愛不成的好人,還是好人。這本書也收納她青春寒澹淒慘的戀愛,猶豫再三,還是放進去了,她說儘管現在看來有點驚悚:「我要接受自己的失敗感是源於那個時刻,奮不顧身投入關係的時刻。」

以前顏訥的愛是《荒人手記》、《蒙馬特遺書》,悲劇性格去壯烈赴死。現在則是《恐怖老年性愛》:「其實大家都是帶著自己的身世進入關係,才讓關係變得很困難。像《恐怖老年性愛》裡有一場景,他們因為老公尿完沒有洗手而爭吵,慢慢找到一種,大家都可以接受的尿尿方式,是我現在想要的。」沒有大江大浪,愛已經只是一滴尿的事了。

.jpg) |

醜狸貓終於找到了自己安身立命的位置。顏訥接受自己慢慢上路,看著自己內心的歪斜醜陋,接受自己不必是任何人的完美女主角。

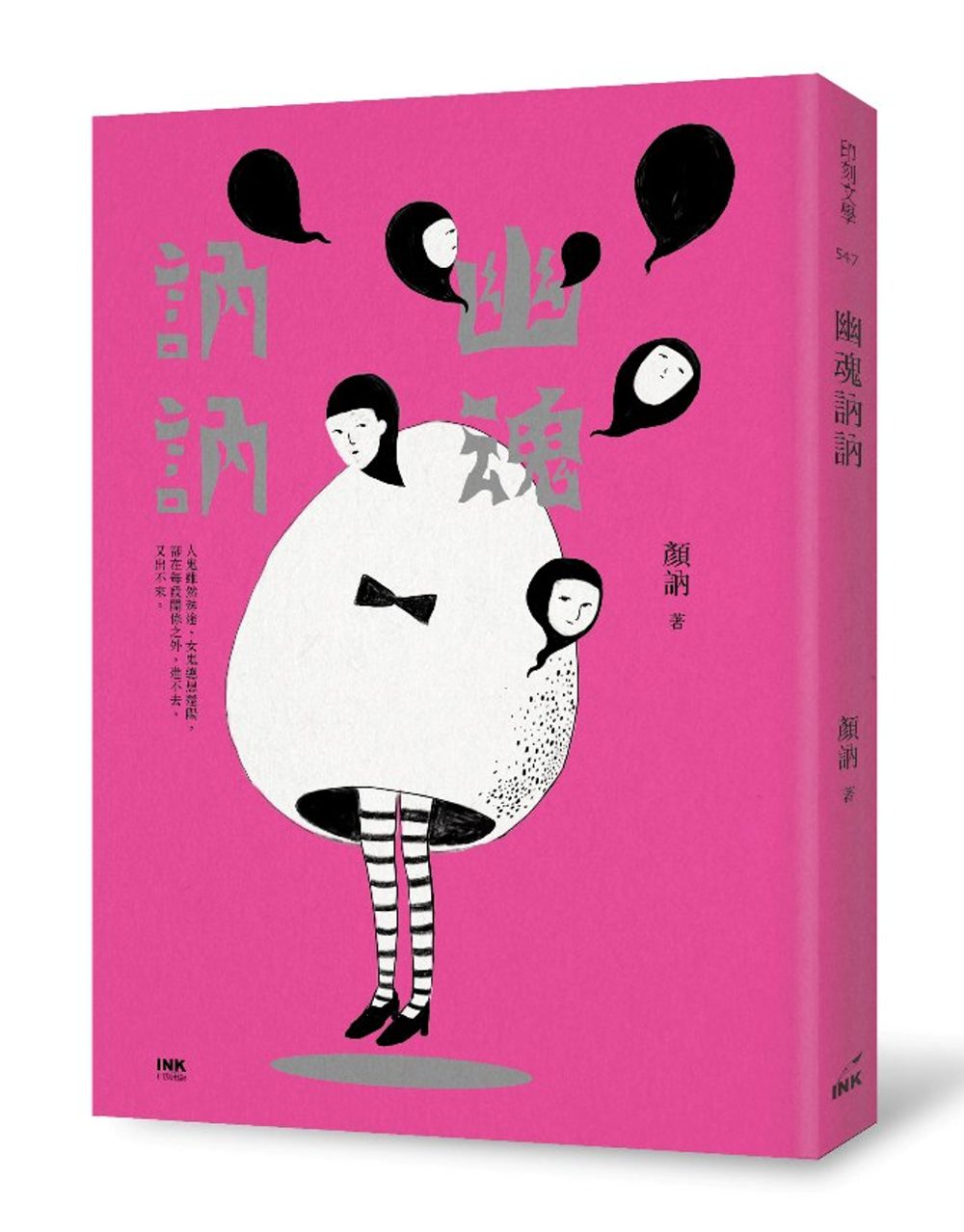

《幽魂訥訥》與泰國鬼片《幽魂娜娜》雙關,那主角娜娜後來成了搞笑片《淒厲人妻》,驚悚與滑稽間的高反差,在笑破肚皮時目睹牽腸掛肚。人們走出戲院,訥訥在聚光燈暗下來後,繼續喃喃獨白,寫下言不及義的事。

採訪後記:說好的滿島光呢

顏訥本人比臉書的她拘謹許多,採訪當下時時偷看筆記害怕說錯,但在攝影師舉起鏡頭,她又大力放送扭曲的姿勢與表情、甩頭晃腦,戲精本分。「不是要拍成滿島光嗎!」她露出買菜時等攤販送蔥的渴望。本來說好要拍成仙,又變成了鬼故事。也許比起女主角,顏訥更適合一人分飾多角地跑龍套,日復一日,虔誠地出糗。此時有盞 spotlight,隆重打在她身上。

.jpg) |

.jpg) |

《幽魂訥訥》

作者:顏訥

出版社:印刻

出版日期:2017.10