女英雄的一撮腋毛──陳德政╳馬世芳談 Patti Smith,龐克教母的痛苦與榮耀

(封面圖片版權聲明:c. Frank Stefanko)

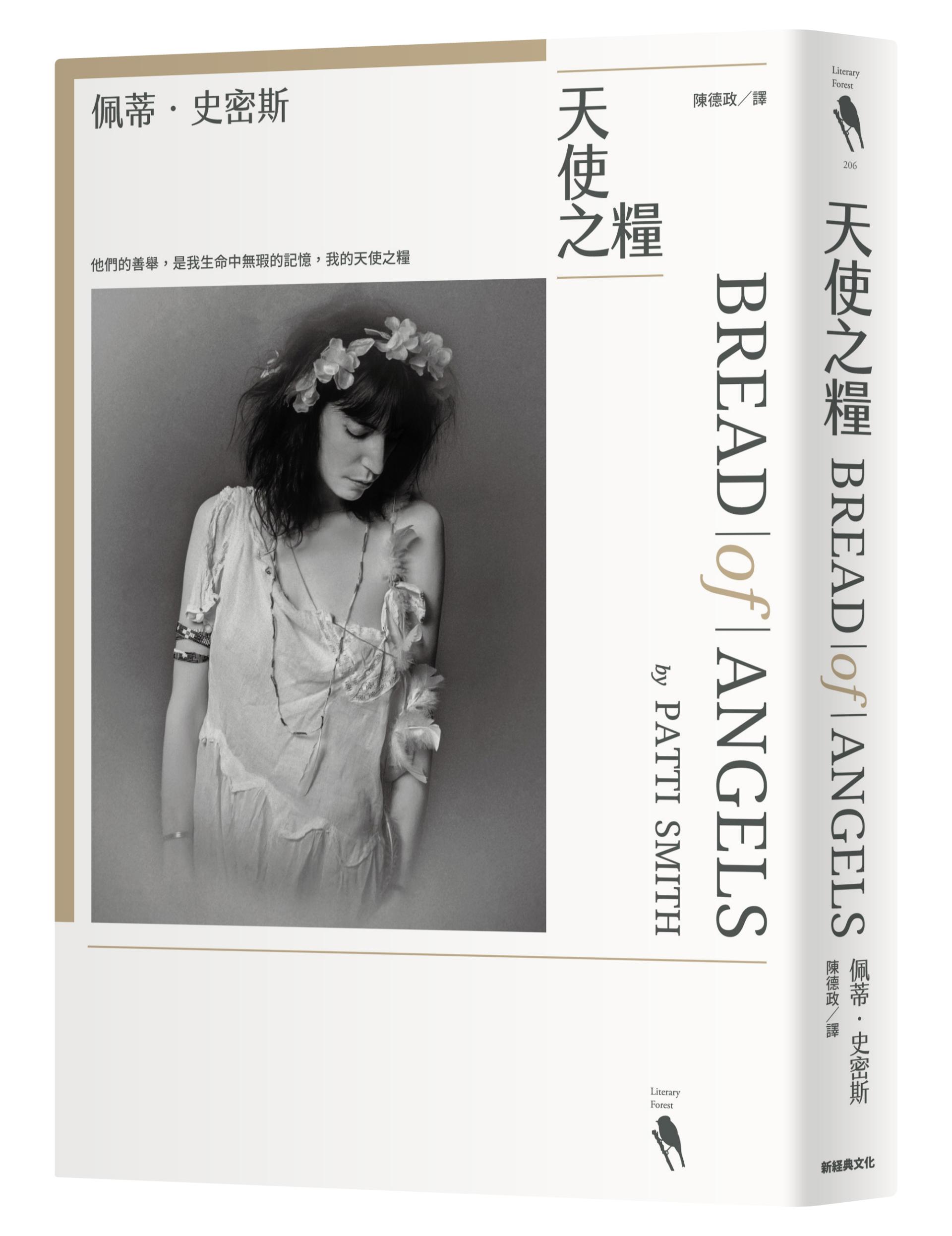

編按:「是文字最先誘惑了我,而我也終歸文字。」—— Patti Smith《天使之糧》

1975 年,Patti Smith 推出首張專輯《群馬》,以歌詞的詩意語言與表演姿態改變了世人對龐克搖滾樂的想像。那張專輯封面上,她一件白襯衫、一只外套、冷靜直視鏡頭的中性形象,深深影響後世。

而今年適逢《群馬》發行 50 週年,Patti Smith 歷時十年寫下全新自傳《天使之糧》,從童年一路奔馳至老,近八十年的人生凝結於此。而繁體中文版更與英文原版同步上市,新經典文化也邀請《天使之糧》譯者陳德政與馬世芳對談,並在黑膠咖啡廳「聲色Sounds Good」舉行,談述彼此眼中的 Patti Smith。

如何翻譯 Patti Smith?

馬世芳:《天使之糧》交給陳德政來翻譯,在台灣真的不做第二人想。不只因為他是阿宅級搖滾樂迷,看了很多場 Patti Smith 的演唱會。作為散文作家,德政也得過台北國際書展大獎。 Patti Smith 的文字真的難翻譯──她是超級文青,博覽群書,筆下很多意識流敘述,充滿繽紛濃密的意象。要把握其中的詩意,還要能夠兼顧作者敘事的口吻與節奏,是非常大的挑戰。

而且,繁體中文版跟美國原版同步出版。原文書稿在半年前發給全世界譯者,大家卯起來翻譯,結果只有台灣和英美同步上市,其他國家的譯者都還在趕工。聽說她改過三次了?

陳德政:是的,她說很抱歉耽誤譯者的時間,因為她知道會增加我們的工作量,但她說重寫是重要的。我之前翻譯過她另一本書《一日一日》,那是受 Instagram 啟發的圖文書,全書約兩萬多字,以一天一則貼文搭配攝影照片,每一則是獨立的,我可以利用零碎時間一則一則翻。

要翻譯《天使之糧》這樣的文字書,勢必會佔用掉不少時間。我本來今年要進行自己的寫作計劃,單純分享《天使之糧》的出版消息給新經典出版社,沒想到獲邀翻譯。這是一個很難拒絕的 offer,我只考慮了八秒(笑),就決定接下任務。

新經典一開始就決定跟美國版同步上市,我每天花三個小時翻譯,常常翻到筋疲力盡,但也從 Patti 的文字獲得能量。

馬世芳:我相信翻譯這本書會讓你下一本書的寫作有些不一樣。

陳德政:絕對會。我很幸運能夠翻譯 Patti 的書,相較於其他類型的書, Patti 的書比較適合我翻譯。我們的文風都偏感性、抒情。我從她的書寫中學到很重要的一點是文章的佈局,好比《天使之糧》,她在前半部留下了許多麵包屑,很多東西都是書後面才回來解釋。

馬世芳:沒錯,這本書一路往下讀,讀到最後出現那個超級驚天大八卦,你就會發現原來前文就有線索,呼應後面的敘述。前面看起來稀鬆平常的事,後來都成為伏筆。這不能破哏。

陳德政:翻到那邊,我下巴真的掉下來。我親眼見過 Patti 8 次,包括簽唱會和新書發表會,自認對她的公眾生活還算熟悉,但她寫了一件我從不知道的事,這才發覺──《天使之糧》是她傾訴一切的作品。

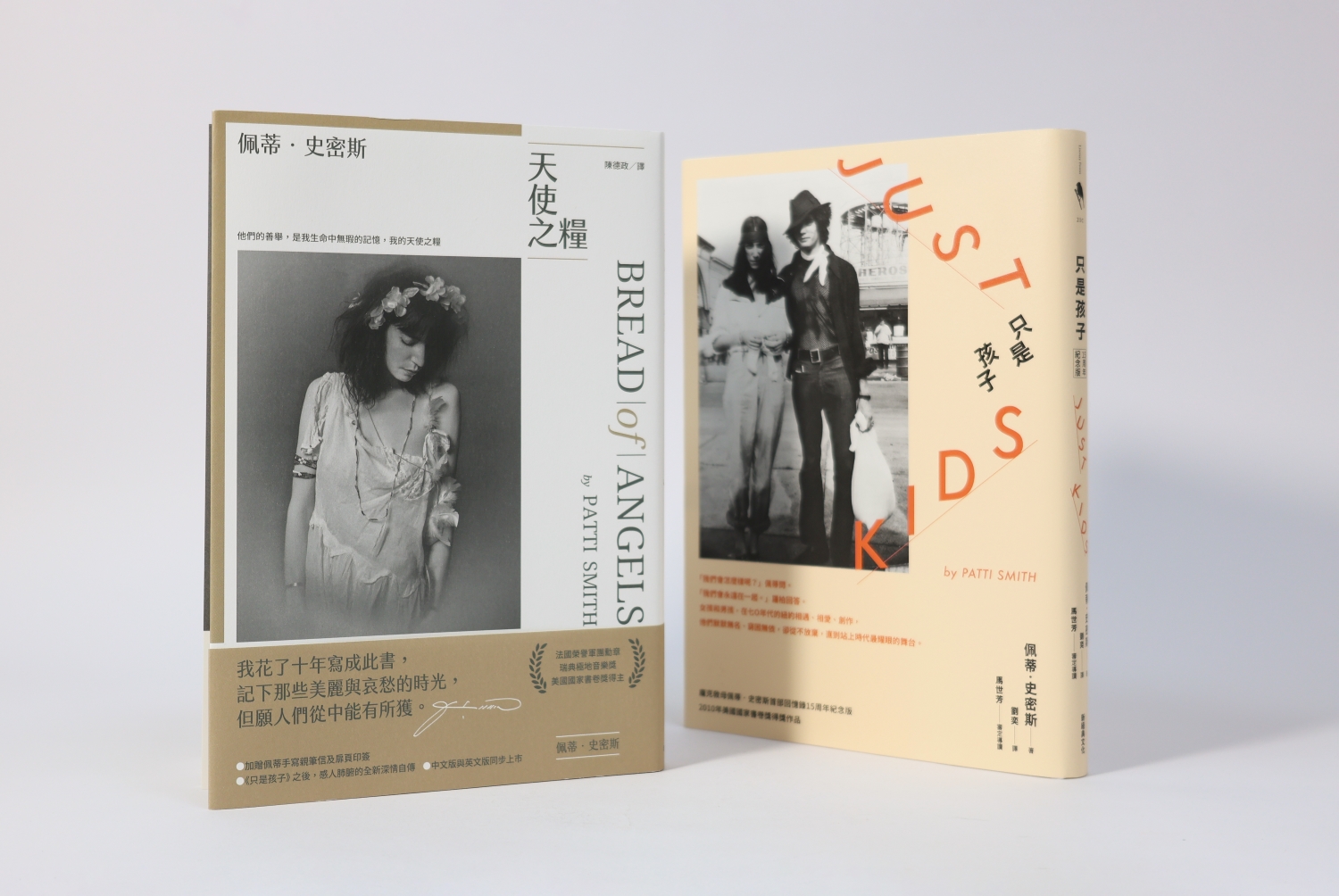

從《只是孩子》到《天使之糧》

陳德政:《天使之糧》像是《只是孩子》的續集,也有點像前傳。如果說你很喜歡《只是孩子》,你讀《天使之糧》會有非常多的收穫。如果讀《天使之糧》但沒讀過《只是孩子》,可能也需要補齊《只是孩子》那一段。

馬世芳:《只是孩子》主要是講 Patti Smith 和 Robert Mapplethorpe 的故事,兩人在紐約相戀、同居,一起經歷 1960 年代的文化爆炸,接觸他們憧憬的「垮掉一代」作家、同世代的藝術家與音樂人,再到後來他們變成那個場景的一部份。兩人走上不同道路,Robert 成了世界知名的攝影家, Patti 變成超酷的龐克教母,這些都遠遠超出他們的想像。《只是孩子》回溯這整個歷程,寫兩個一無所有的年輕人在世界之都逐夢的故事,非常動人。

Robert Mapplethorpe 愛滋病英年早逝,去世前交代 Patti 把兩人故事寫出來。Patti 守著這個諾言 20 年,終於把書寫完。這在《天使之糧》有交代,但點到為止,不讓讀者感到重複。

《天使之糧》也從自己的出生與原生家庭寫起,但這部份寫得更仔細。成年後的生命史主要寫她和先生 Fred "Sonic" Smith 相戀相守乃至後來成為遺孀的故事。不管你先前認不認識 Patti,只要讀了《天使之糧》,都會忍不住打開音樂串流平台聽她的歌,讀她的歌詞,這樣整個閱讀過程就會變成沉浸式的體驗。而德政的翻譯,也確實抓到了 Patti 的敘事節奏和語言質地。

陳德政:《只是孩子》講的是年輕人在世界大城尋夢的天真與野心;《天使之糧》講的比較是實際去經歷之後,真實人生給予他們的東西,可能是比較悲傷的部份或現實面。

「妳好,謝謝,掰掰。」

馬世芳:德政,跟大家分享你跟 Patti 各種各樣的人生交織吧。

陳德政:我有跟她握過手,然後說:「妳好,謝謝,掰掰。」

馬世芳:那已經贏過我了,我沒跟她講過三句話。(笑)

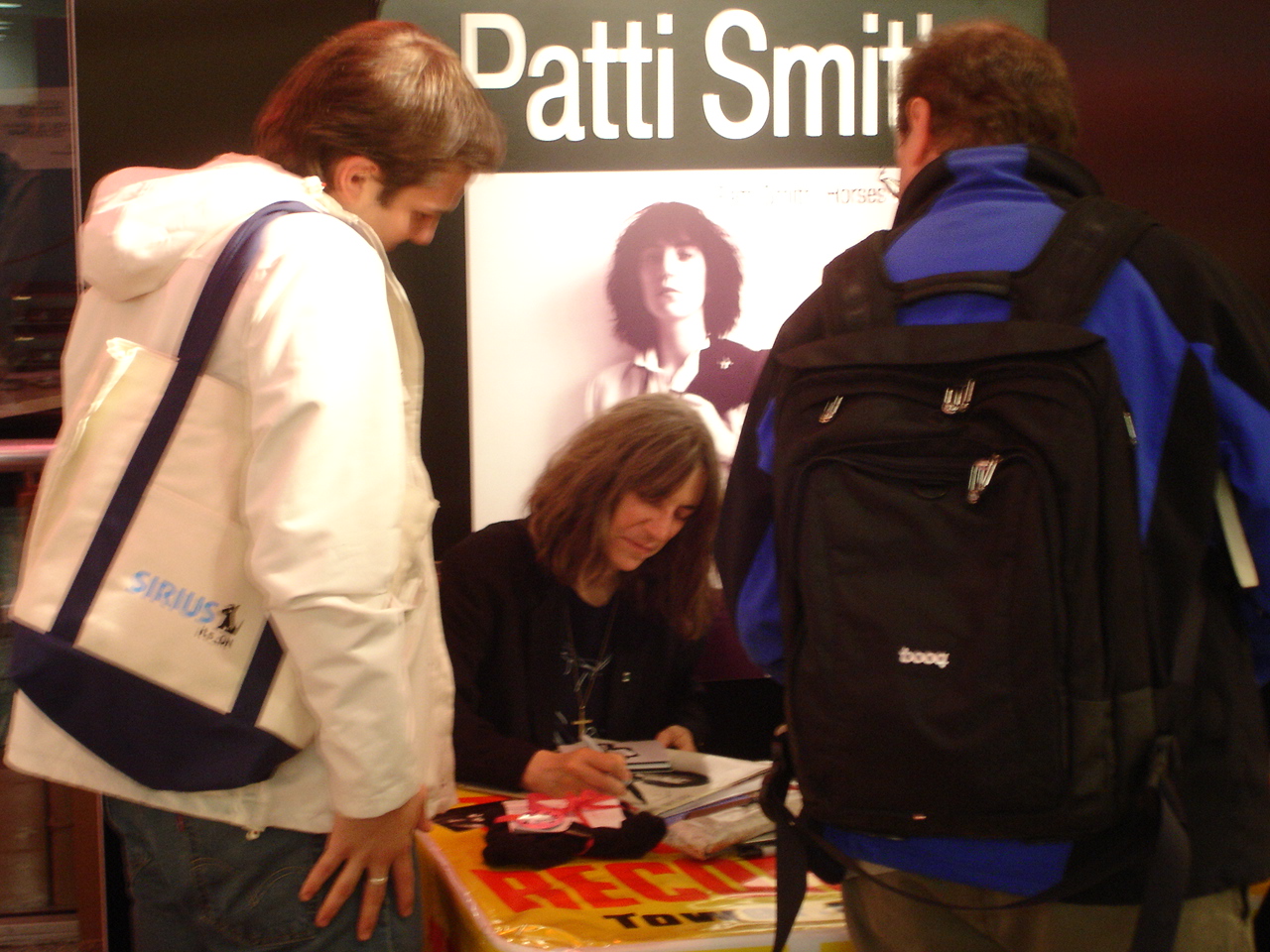

陳德政:這是整整 20 年前,當時我 26 歲。這是淘兒唱片行(Tower Records),上面寫「In the Village, Welcomes」,那是一家位在東村的唱片行。

馬世芳:就是 Patti 回老家啦。

陳德政:是啊,其實附近就是 CBGB,大概走路七分鐘。我因為準備這個講座,把這張照片挖出來。然後看了一下拍攝日期:2005 年 11 月 8 號,正好是 20 年前的今天!大家都還在,我們都還活著,很好!其實我覺得如果 20 年前,作為一個紐約的留學生,我在台下看 Patti Smith,有人跟我說你 20 後會翻譯她的回憶錄,我會覺得是天方夜譚。所以今天在這邊進行這場對談,我很感動。

Patti 演出結束後,就拿她的寶麗來相機拍台下聽眾。

馬世芳:那是已經停產的古董機,很大一台。那是剛剛發明拍立得相機的年代,相機很重,維修困難,最大問題是底片也不好買。

陳德政:她曾說因為這個相機有點太笨重,後來也逐漸用手機拍照。她現在經營 IG,滿多照片是用手機拍的。旁邊另一張照片是演出結束後,我們到二樓的夾層去找她簽名,當時我就跟她說:「妳好,謝謝,掰掰。」

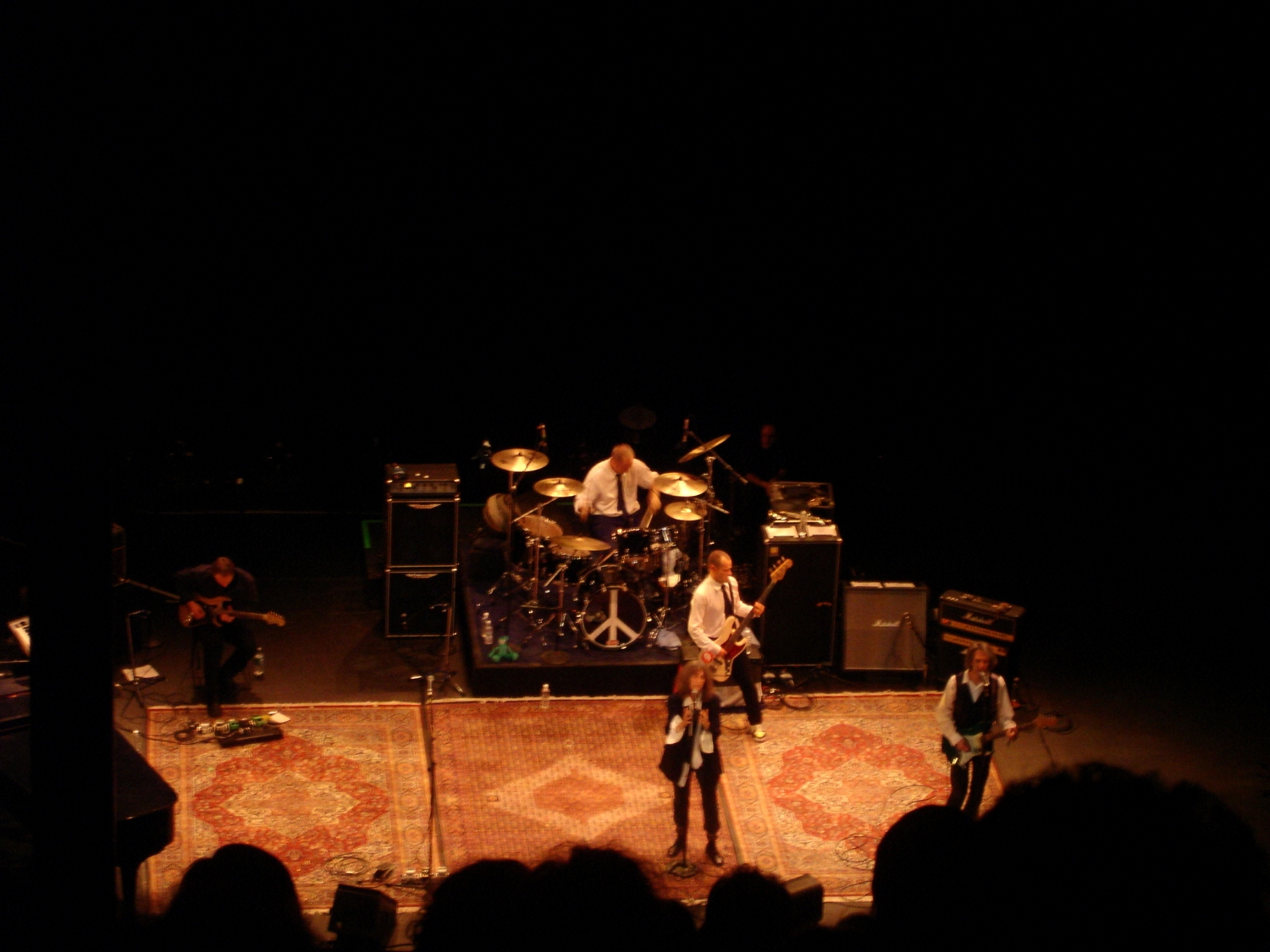

就在那個月底,我還去布魯克林音樂學院看《群馬》30 週年特別演出。我記得它是一個劇院,非常漂亮。我坐在三樓,拚命拍到一張還可以用的照片。

馬世芳:你是用什麼拍的?

陳德政:Sony 的數位相機。

馬世芳:看到這種照片就很令人生氣(笑)。拍得也不怎麼樣對不對?人小小的,光也沒有打得很好,數位相機也沒有特別貴,但他(德政)人在那裡嘛。

陳德政:這就是照片的意義之一(笑)。這一場除了 Patti 樂團的成員,還有兩個來賓,都很大咖。後面那位貝斯手是嗆辣紅椒(Red Hot Chili Peppers)的 Flea。

馬世芳:你們要是看過嗆辣紅椒的演出,他永遠都是打赤膊。

陳德政:沒錯!要看到他穿衣服其實不太容易。他大概是公認最屌的貝斯手之一,也是 Patti 的粉絲,在這場當客席樂手。

馬世芳:他居然穿了白襯衫!

陳德政:而且還打領帶。然後左邊坐在椅子上的是電視樂隊(Television)的主唱 Tom Verlaine。他那時候身體已經不是很好了。

馬世芳:所以他要坐著。

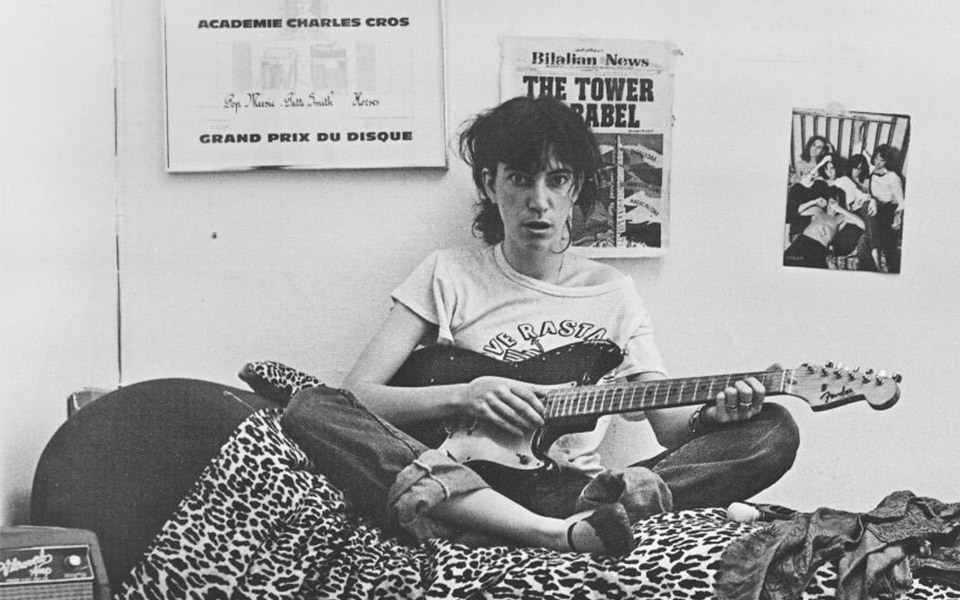

陳德政、馬世芳秀出 Patti Smith 專輯收藏。陳德政擁有 Patti 樂隊全團員簽名的《群馬》

陳德政:然後今天可以秀一下這個:那場 Tower 的簽唱會,我請 Patti 全團團員簽名,包括 CD。我這張 CD 是 30 週年紀念版,等等馬芳可以跟大家秀一下沒有簽名的 50 週年版本。(笑)

馬世芳:這樣講就弱掉了。(笑)

是詩人,也是龐克搖滾歌手

陳德政:我們來談談幾首 Patti 重要的音樂作品, Patti 1975 年出道的專輯《群馬》,今年發行滿五十週年。就從《群馬》A 面第一首歌〈葛洛莉亞〉(Gloria)開始吧。〈葛洛莉亞〉原曲是 Van Morrison 1964 年寫的經典歌曲,它超簡單,只有三個和弦。

馬世芳:但經過 Patti Smith 大幅改造,基本上除了副歌,它都變成 Patti 自己的東西。

陳德政:整首歌驚天動地的第一句話是:「耶穌為某些人的罪而死,但不是為我」(Jesus died for somebody’s sins, but not mine),這在當年絕對非常震撼!

馬世芳:〈葛洛莉亞〉本來是以一個男性視角讚美一個女孩,充滿撩動情慾的意味。但 Patti 唱這首歌的時候,完全沒有改變性別的角色,她一樣是用女性的聲音在唱,讚美葛洛莉亞女孩,這就產生性別上的模糊,跟封面的中性形象疊在一起。

陳德政:龐克音樂是什麼?我覺得〈葛洛莉亞〉這首歌,就恰如其份呈現出龐克的本質。大家常常會說龐克重要的是態度,態度比樂手的技術重要,這確實沒錯,但 Patti 樂團成員本身都是底子很棒的樂手,在台上練了幾十年,那種默契鑄成了一個新的版本。

馬世芳: Patti Smith 一開始壓根沒想過要當搖滾歌手,她立志要當作家、詩人,最崇拜的偶像是韓波(Arthur Rimbaud),她拚命寫詩,參加詩歌朗誦會。一個人唸詩覺得有點單薄,就找朋友 Lenny Kaye 彈電吉他伴奏,後來演變成一整個樂團,她的演出也從唸詩慢慢發展成歌唱。《群馬》專輯的歌詞幾乎都是現代詩,語言密度很高,音樂卻是三和弦的龐克搖滾,主創又是女性,這樣的作品在樂壇從來沒有出現過。

許多人對於龐克有一種成見,以為只需要會三個和弦,歌詞簡單粗糙,吐痰罵髒話就可以當龐克樂手,真的不是這樣。不管是英國的性手槍(Sex Pistols) 或者是美國的雷蒙斯(Ramones),他們乍聽簡單,其實一點都不簡單,技術和製作都是一流,只是跟那個年代的主流搖滾美學不一樣。

腋毛與女英雄

馬世芳: Patti 堅持整張《群馬》的和弦和編曲不必太複雜,只用吉他、鼓、鋼琴、貝斯這幾樣非常基本的樂器。專輯製作人是她非常崇拜的地下絲絨樂團(The Velvet Underground)前團員 John Cale, Patti 特別把他從英國請來,但兩人在錄音室有很多爭執,因為 Patti 剛出道,對唱片工業充滿戒心,唯恐自己的作品被扭曲。之前有唱片公司捧了很多鈔票要簽她,條件是要完全掌握 Patti 的形象,把她改造成「紐約版雪兒(Cher)」, Patti 深惡痛絕,完全沒理他們。後來阿利斯塔唱片公司(Arista)答應絕對不干涉 Patti,她才簽下唱片約。

John Cale 曾跟 Patti 商量說:我覺得要有些歌曲或許可以加一點弦樂, Patti 卻死也不答應。他們在錄音室裡一起工作,是有很多摩擦的。

陳德政:因為 John Cale 有古典樂的底子,我覺得他跟 Patti 對音樂理解的途徑很不同。

馬世芳:沒錯。當然多年之後彼此都是講好話了。書裡也寫到:Robert Mapplethorpe 為《群馬》拍下這幅經典專輯封面,唱片公司卻做了修圖,那時當然沒有 Photoshop,就是修底片,美術部門把頭髮和皮膚修得更漂亮,Patti 看到震怒不已,堅持誰都不許碰這張照片,所以這個封面如實保留了她當下的狀態。

陳德政:Patti 作為藝術家有一種堅持,她底線踩得很不退讓。她成為搖滾明星是一個意外,但這意外發生得非常動人。

我們常說一首歌,一首流行音樂或是一首搖滾樂,曲子是它的地板,而天花板是詞,我覺得 Patti 的歌完全體現了這件事。Patti 和 Bob Dylan 一樣,他們的歌詞都能讓一首歌流傳後世。它之所以能在幾十年後,大家還在談論,往往是因為歌本身傳遞的「訊息」可以被時間留住,而不只是一首悅耳的曲子。

也可以說,Patti 提升了龐克音樂的文學高度,創造出一種截然不同的音樂,過去似乎沒有人這麼思考過搖滾──用簡單的和弦、詩意的歌詞,加上爆發力十足的現場演出,創造出全新的樂種。

Patti 現在快 80 歲了,一生中其實充滿了各種爭議,包括歌詞、發言,她就是一個很離經叛道的人,也因為那些叛逆的過往,成就了現在的她。

有一件事在《天使之糧》反覆強調,她自認身上有一種雙重性,可能是詩人的細膩,也可能搖滾歌手的爆發力,這樣一種中性的特質。像 Robert 或很多 Patti 喜歡的人,都有那種雙重性存在,那個雙重性是一個很有趣的東西。

馬世芳:她寫到好幾個親愛的人,像戀人 Robert 後來發現自己喜歡男生,Patti 和他當不成戀人,卻仍是最好的朋友,陪著他走過掙扎探索自我認同的這段路。她在書裡還寫到弟弟 Todd:Patti 青少女時期未婚懷孕,向家裡坦承一切之後,問家人現在怎麼看她,弟弟竟在這時候跳出來說:「其實我喜歡穿女生的衣服,你們現在怎麼看我?」全家都驚呆了。

陳德政:我翻到那邊哭了。

馬世芳:這應該也是 Patti 寫這本書才透露的祕密。 Todd 到死都沒有讓外界知道他有這樣的另外一面──他喜歡穿女性服裝,有另外一顆女人的心,他的女性人格叫「瑞秋」。

陳德政:《銀翼殺手》(Blade Runner)中的瑞秋。

馬世芳:後來 Todd 變成 Patti 樂隊很重要的巡演助理,婚姻也很幸福,太太完全接受他的每一面。他最後心臟病發倒下,是穿著女裝的身份離開這個世界,當時還化著妝。讀到那裡,真的是很揪心。

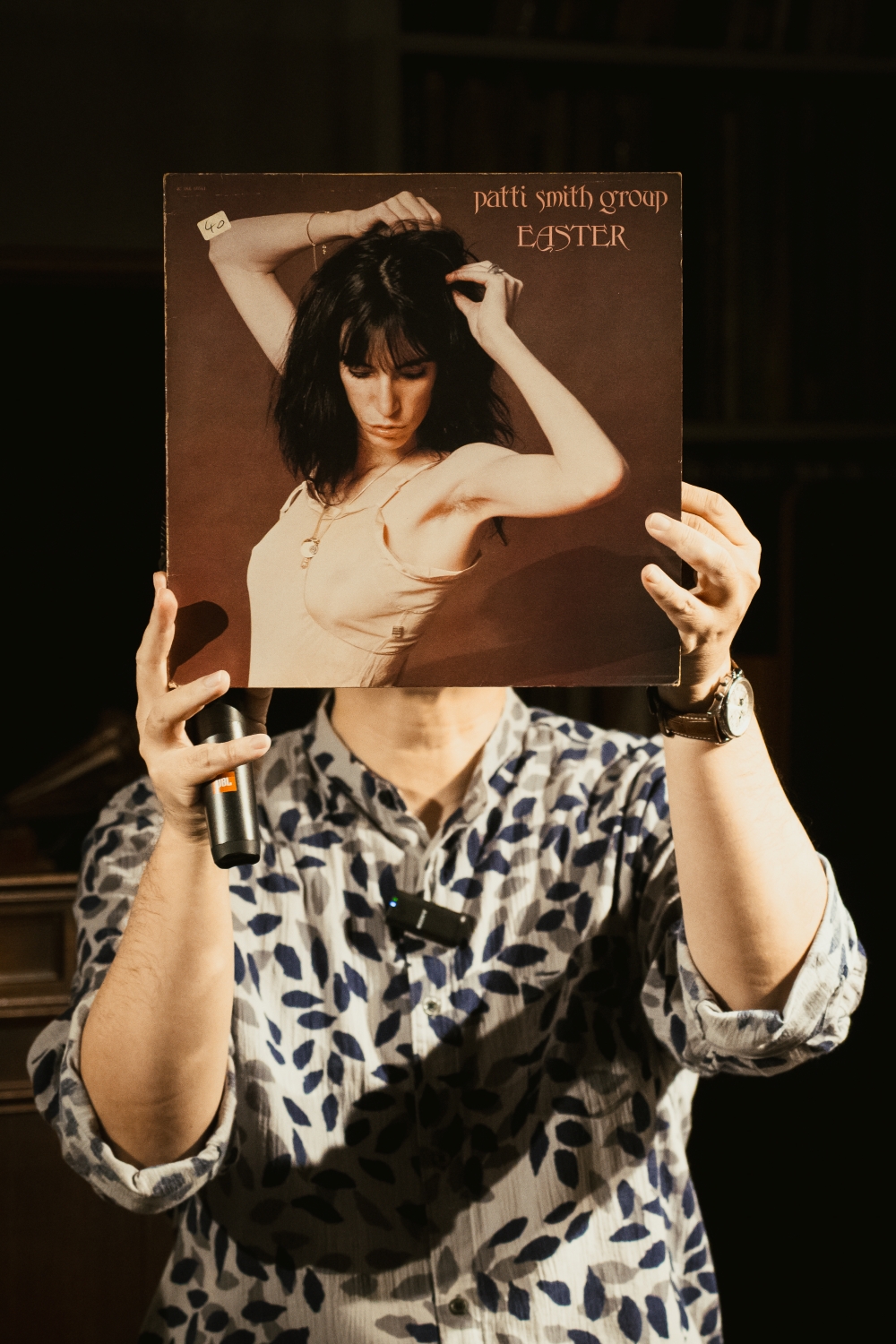

《復活節》專輯封面

陳德政:這是 1978 年 Patti 推出的第三張專輯《復活節》(Easter),這張專輯封面的攝影師是 Lynn Goldsmith ──《天使之糧》台版的封面照片也是她拍的。這張唱片,在 1970 年代末的美國,很多唱片行拒絕陳列,原因只是因為 Patti 露出腋毛。

馬世芳:不是因為她沒有戴胸罩,而是因為露出了腋毛。

陳德政:Patti 解釋:我做這個動作,只是因為我要去調整我的髮夾,並沒有要讓誰產生什麼感覺,我本來就沒有除毛的習慣,就只是在做我自己。顯然當時的美國社會仍認為那是一種挑釁。

〈因為夜晚〉單曲封面

這張封面上的動作,應該比《復活節》封面上的動作還要挑釁,對不對?這首歌是 Patti 商業上最成功的歌曲──〈因為夜晚〉(Because the Night)。在「告示牌百大歌曲」排行榜上高踞第 13 名。她在書中也提到,要不是那個時候婉拒上很多電視節目對嘴唱歌,那首歌告示牌的名次應該還會更好。

馬世芳:那時候很多電視綜藝節目演出都是唱對嘴。如果她當時願意上全國電視節目對嘴唱一下,那首歌一定衝到前五名。

陳德政:這首歌其實要感謝 Patti 的貴人 Bruce Springsteen。Patti 的製作人把 Bruce 暫時放棄的一首曲子交給她。她本來不想聽,把卡帶擱在壁爐上。直到有一個晚上,她當時的男友 Fred 遲遲沒有打長途電話來。她一聽卡帶,心裡就說「這首歌會紅」。

這首歌的歌詞是寫給 Fred 的,內容就是寫她等待情人來電的心情。

馬世芳:這就跟吳念真寫〈熱線你和我〉的歌詞一樣。

陳德政:突然覺得好接地氣喔(笑)。接下來是來自 1979 年專輯《浪潮》(Wave)中的〈赤足之舞〉(Dancing Barefoot)。這張專輯的封面也是 Robert 拍的, Patti 在封面上捧了兩隻白色的鴿子,衣服是他弟弟買給她的。

.jpg)

《浪潮》專輯封面

《天使之糧》的〈序曲〉就提到她的四件衣服,那四件白洋裝的故事,《天使之糧》後面篇章都解釋了:

漿挺的聖餐禮服、藝術之裙的剩料,一條弟弟給我的如手帕精緻的派對裙,沾著搖滾樂的率真。最後,是一襲潔白無瑕的維多利亞式茶會禮服,我的婚紗,承載著誓言與我為丈夫流下的淚水。有段時間,我愛他勝過自己。

〈赤足之舞〉這首歌也是寫給 Fred 的,當時他們隔年要結婚。這首歌把 Fred 描述成一個英雄,然後 Patti 自己是一個女英雄(heroine),唱片公司擔心 heroine 被誤解成海洛因,決定暫緩發行。

馬世芳:她堅持不改,失去了電台的播送機會,但她得到的是身為藝術家的尊嚴。

陳德政:再來是我心目中的首選,〈人民擁有力量〉(People Have The Power)。這首歌是她先生 Fred 的構想,希望做一首歌獻給持續在追求自由的人們。

馬世芳:這張專輯在 1988 年發行的時候,樂評一片爛評,說她已經過氣了。但多年後的現在,這首歌已經變成公認的經典,是一首超越時代喚起行動的自由戰歌。香港地下樂團「黑鳥」就在 1989 年六四之後出過一捲卡帶專輯「民眾擁有力量」,翻唱這首歌,改成了中文版。

最後,我想請大家聽她音樂人生涯發表的第一個作品,有樂評人認為是她生平最重要的作品,因為它讓紐約音樂圈認識了 Patti Smith 這個名字:1974 年首張自製單曲 B 面的〈尿工廠〉(Piss Factory)。這是 Patti 生平第一次進錄音室,錄一首歌只有三、四個鐘頭的時間。她是搭著樂手即興演奏把這首長詩整個唸一遍。描寫她貧窮的少女時代去工廠當女工的不快經歷,歌詞最後她說「我一定要搭上火車遠走高飛去紐約,我會成為大明星,絕不回到這裡榨乾自己,我永不回頭」。

另一種完滿

陳德政:我讀《天使之糧》很喜歡的一個段落,是她描寫 1980 年跟先生 Fred 結婚之後,整個人在公眾視野中消失了十多年的家庭生活。

馬世芳:她當時在歐洲真的很紅,可以唱八萬人體育館,在台灣就是江蕙、阿妹(張惠妹)的等級吧。

陳德政:沒錯,這跟前面吳念真的比喻一樣,大家都懂了。(笑)

馬世芳:她就是會在街上被崇拜他的少女圍起來。

陳德政:在義大利街頭,曾有一群像喪屍一樣的歌迷追著她。想想看,你要離開這種生活,需要做多大的決定。她前幾天受訪講的一件事很重要:身為一個藝術家,妳要演進、要變好,妳要先是一個可以 evolve 的 human being。

Patti Smith 跟 Fred 結婚的這 14 年裡面,除了她因為要待產住在醫院裡,兩人完全沒有分開過一天。看他們感情多好。

他們兩個絕對不是主流巨星,但在搖滾界都有自己的地位。他們在密西根買了一棟在運河邊、被植物環繞的房子。他們買了一艘船,雖然無法下水,就放在家的院子裡。

下雨天的時候,他們兩個就坐在船裡面,Fred 聽棒球轉播,Patti 寫她的詩。她在《天使之糧》形容這段時光:

旁人眼中或許不怎麼有趣,之於我們,卻是完滿的人生。

陳德政:來到九〇年代,Patti 在短短幾年內,一生中最重要的兩個男人:愛人 Fred 和摯友 Robert 相繼離開,弟弟 Todd 也走了。她那時候像一個無主的孤魂在紐約街頭漫步。

馬世芳:藝文圈朋友都勸她回來,用工作轉移悲傷。她在紐約街頭遇到超重量級的女性攝影大師 Annie Leibovitz。

陳德政:Patti 一把哭倒在 Annie 的懷裡, Annie 就說:「我們來工作吧!我的攝影棚就在對面」。我在書中得到最大的啟發,一如她受訪時說過的這段話:

悲傷到了一個程度會變得沉溺,既無益於人,也只會帶來痛苦。若能將悲傷化作追憶,便放大了逝去之人的存在,同時也將他的一部分贈予他人,讓更多人能感受到他。

馬世芳:這本書和《只是孩子》的結尾,都有意想不到的轉折,把過去和現在連結到一起,非常厲害。我讀完的心得是:雖然人生有這麼多遺憾,但換個方式想,這一切也未嘗不是成就了另一種完滿。

《天使之糧》

作者|佩蒂・史密斯

譯者|陳德政

出版|新經典出版

出版時間|2025.10