長大後的夢想很無聊,專訪傻子與白痴《夜長夢少》:失眠時,我記起自己

傻子與白痴,可能是近年台灣成長曲線最為驚人的樂團。

2016 年,傻子與白痴參加一場樂團共演,當時他們還只有四人,台下觀眾大約有二三十幾位,總共拿了一千元的演出費。2018 年九月,他們的團隊編制正式確立:主唱蔡維澤、鼓手徐維均、吉他手鄭光良、合成器葉少菲、貝斯手李沂邦,此時,傻子與白痴已經站上了超過萬人的商演與音樂節舞台。

他們是一群好朋友組成的樂團,從高中死黨、慢慢加入大學認識的音樂好手,傻子與白痴的成長史記錄在音樂裡,如果從他們的所有 DEMO 聽到首張專輯《夜長夢少》,可以明顯感受到四年間他們從純民謠到電氣感的轉變。

他們正在蛻變中摸索出自己的形狀,長大的路上,偶爾回頭看看自己,有點難為情,也很懷念。

未熟:有點尷尬的長大

「那是一首,我覺得沒有那麼好聽的歌。它有它好的部分,也有不成熟的部分。」〈Smile〉是 2016 年蔡維澤為傻子與白痴創作的第一首歌,當時他才十九歲,而葉少菲還沒入團,站在政大的羅馬廣場,第一次看傻白的演出。他們,正以一種青春迷惑的姿態表現自己,也這樣被認識。

「我們仍是唱著歌的,不論悲喜的明天。」——〈十九〉

〈十九〉是以〈生日快樂〉原曲改編作為背景的一首歌,長大的悲傷,啤酒,笑聲,和煙,也從這個時期開始在他們的創作裡紮根。當時樂團起步,一邊認識失去,一邊學習獲得。徐維均說,他們那時多和樂團去小小的 live house 共演:「我不覺得很慘,只是沒有錢而已,但是我們很爽。」

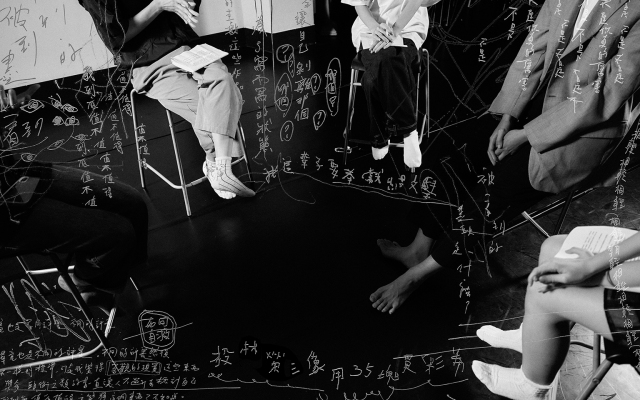

|

|

當時,無論移動到哪個城市,一群大學生背著重重的樂器,自己帶線材,烈日下偶爾迷路,因為不想浪費錢坐計程車,繼續徒步到下個地點。蔡維澤從現在看回去:「艱辛的地方不大一樣,每個階段有每個階段艱辛的層面,那個時候的艱辛,只是單純的很累、錢很少。」體力上的疲倦,沒有阻止他們玩團。傻白為了被看見,報名過許多樂團比賽,葉少菲想到 2018 年他們參加 H.O.T 原創音樂大賽,當時蔡維澤正在參賽《明日之子》,匆匆下飛機,沒有練團沒有彩排,蔡維澤 bass 一插就開始表演。「我記得,那時候剛公布名次,鄭光良整個人跳起來,在我旁邊大喊,ya!我第一次看到他這麼激動。超不像他!」平時像一個行動穩定器的鄭光良說話慢慢的:「有五萬塊可以拿欸。」

雖然窮,但鄭光良說那時候的時光很純粹:「那時候,一場表演對我們來說更深刻,現在常常飛機飛到一個地方、彩排好、表演、下台,更接近工作了。」

蔡維澤有感,當樂團變工作,也成為一項更容易明白的東西。「以前樂團音樂跟生活混雜在一起,有時上學有時寫歌,現在工作就是工作,有得到很多東西,但也會失去一點悸動。」蔡維澤誠實,青春令人怦然,但長大是必經的路。

講到以前的 DEMO、以前拍過的 MV,他們總是有點困窘的說:「那是不夠成熟的東西。」在這樣的粗糙裡,記錄著傻白剛起跑的跌撞,因為會痛,才是青春。

獨立比較酷?你開心就好

當樂團成為工作,對他們來說不是夢想實現,更接近一種必須不斷精深的功課。2018 年,貝斯手李沂邦的加入,讓傻白一起正式步入了大人路上。

逢蔡維澤比賽結束,傻子與白痴粉絲有了爆炸性成長,再到他們出第一張專輯,一路上常常遭受「商業化」的批判,但,什麼是商業?我們如何辨識一個樂團的成長是否失去「獨立」?

他們以為,這是一個假議題。在新專輯收錄的〈fire loop〉詞寫:「Be an artist, or make some money. Dignity, or lose your soul.」我問為什麼這樣寫,看蔡維澤沈默已久的徐維均幫腔:「因為押韻。」

蔡維澤:「對因為押韻,欸沒有啊,這個沒押韻⋯⋯」實際上,傻白在做音樂、轉型、曲風改變的路上,都不斷追問自己:我們是否依然明白我們的靈魂?「我覺得,玩音樂常常會聽到,商業化、市場化,這是一個很常聽到拿出來 judge 別人的詞,但它其實沒有這麼絕對。」拋掉商業與獨立的標籤,他們持續追求的還是自己的音樂,鄭光良說:「就音樂的本質上來說,沒有這樣二元的概念。」徐維均也同意:「主流跟獨立只是一個市場標籤、操作手段,讓某些受眾覺得獨立比較酷、分化受眾。」寫下眾人的質疑,但對他們來說,做一個賺錢的藝術家,未必要失去靈魂,無論外界的標籤如何,他們始終專注音樂。

|

|

|

一切討論始於傻白被簽進了唱片公司,徐維均說:「如果蔡維澤沒有去比一個主流的選秀節目的話,我們也許不會像現在這樣被看見,但我們無論是當時還是此時,都還是在做自己想做的音樂。」其實在傻白簽約之前,他們自己發行第一張 EP 的募資案早已大大超出募資金額。

葉少菲說,重點也在公司並不干預創作:「我們的背景促成我們的觀點,正因為我們常在那一條線上被別人判斷(商業或獨立),所以也問自己的創作觀,假設今天簽的公司干預音樂上的創作,沒有讓我們保有自己的創作觀,可能就會有大家認為商業化的犧牲,但是並沒有。」

蔡維澤幫大家結論:「我覺得⋯⋯開心就好啦,peace!」

在傻白《夜長夢少》裡的〈視線所及只剩生活〉有一聲打火機點火的擦聲,如同 DEMO 版本,也讓人想起〈5:10 a.m.〉MV 開頭的打火機開蓋聲。傻白的成熟有沒有丟失什麼,並不重要,點火的人,終究在那。

聲音的亮度

「我們或是忐忑或是不屑緣分的遺失,但滿是蜿蜒後不見得筆直。」——〈視線所及只剩生活〉

傻白音樂中充滿霧氣,在一聲火光中敞開道路。編曲當時,唸廣告系的徐維均充滿影像的腦袋描繪:「我想要一個在原始森林裡、人們圍著營火跳舞的畫面。」蔡維澤想到了生活的聲音,他彈開打火機,摩擦火輪,有些什麼在火光下被點燃,於是,這個過門的安插,也在音樂的敘事中有著從黑暗通往光亮的寓意。

在傻白的編曲中,他們常用「聲音」調整音樂的「明暗度」。比如在〈冬五環〉中編曲取樣聖誕節的背景,彷彿是為了襯托街道上灰灰的色澤,葉少菲說:「歌詞裡說:廣告播送今年的耶誕節,禮物等著誰,讓我想到有點蕭瑟的感覺,才有前面那個 lead 跟中間聖誕老人聲音的取樣。」音樂帶著一點醉意與甦醒後的慵懶,歌詞寫車輛穿梭的大街,聲音取樣街上的環境音,體驗了街景熱鬧,而只有我在乎這個街景正在流逝的聲音。

他們歌曲中也有白日焰火,鄭光良談〈美好前程〉裡的雨聲與卡帶放映聲,帶出了燈光打亮與熄滅的過程:「音樂的中段,camera 開始 rolling,於是有那個錄製聲,然後又有聚光燈熄滅的聲音,因為整個歌詞很有濕氣,所以也有淅瀝淅瀝的雨聲,這個意境是跟著歌詞走的。」細細小雨裡,暗黑的劇場中央有束聚光燈,打在隻身背影,那個人看起來很小,影子因此顯得很巨大,這彷彿是傻白。

這樣聽雨的人是無聊的,也是無助的,從十九到二十二歲,他們持續聽著生活的雨聲。

|

|

迷惘是因為還有選擇

他們皆出生於 1996、1997,又稱為 Z 世代。這一代人大量處於現實與虛擬社群中,這個世代已經沒有權威,以自我為中心尋找資訊餵食自己,在洪荒中,他們的音樂也常有迷惘。

蔡維澤說,生命的迷惘是持續的:「幾年前在思考的問題,現在也還在思考。」他的詞經常袒露對未來與現實的迷茫,因此在〈HoydeA〉裡寫「任酒意追捕時間」、又在對昔日幻滅後於〈夜長夢少〉寫下「抱憾的麻木與夢交錯」。走上與他人不同的路,蔡維澤因到底要不要聽媽媽的話念完大學有所掛念:「我覺得我應該要聽我媽的話,一直以來我算是一個滿不聽話的小孩,但是我又覺得,以徐維均的論點來講⋯⋯」話還沒說完,徐維均覺得被出賣:「干我屁事⋯⋯」蔡維澤說:「沒有啊就我們討論的,你說靈魂是自由的。如果讀大學不快樂,又沒有實質意義的話,那幹嘛要讀?但我會想,讓媽媽開心這件事很重要。」

迷惘,是因為還有選擇。如同今年金曲獎,Leo 王在台上說:「媽,不要再情緒勒索了,我也愛妳,但我不一定要聽妳的話。」這是個孝順的迷惘。還有種迷惘叫徐維均:「我最迷惘的,就是我不知道我在迷惘什麼。我想知道現在的我怎麼了?以後的我會喜歡這段日子嗎?總是有一種自己不夠盡力的感覺。」相比外表的開朗,徐維均真是本團最憂鬱的一位男子。

鄭光良以為,迷惘會一直在:「我從小就會一直想現在到底是活著還是死掉?活著的時候要幹嘛?你生命的意義是什麼?你現在做的事死了以後有沒有價值?」葉少菲對這個話題很有興趣:「我常覺得世界是被建構出來的,那就放膽去想。」鄭光良答覆:「想一想會發現,這些事情不管有沒有意義,都沒什麼意義,所以做什麼都可以。」

「意義是人賦予出來的啊⋯⋯#$%@&%*」葉少菲感覺想接續這長篇大論,鄭光良無情地說:「我們結束這個問題好不好。」

迷惘本就是冗長綿延的。生而迷惘,蔡維澤語氣嚴肅:「有時候,會有一些自卑感。」鄭光良補述:「他會覺得自己長很醜,自暴自棄。」蔡維澤不能被 diss:「我超帥。」生活在一個社交網路遼闊、競爭激烈、已經不是只有一個批頭四隨便都是國際大團的時代裡,他們難免自卑。整個團,除了連迷惘都覺得有趣的李沂邦,都是悲觀的人。團員們偶爾覺得自己很爛、樂器技術也不過那樣,所以常常自我勉勵:「我帥翻了。」

李沂邦出來救援全場:「我超不迷惘。可是我會去想,我到底什麼時候可以回加州?但這不會造成我的困擾啦。」

徐維均:「你就是快樂寶寶!」

葉少菲:「你就是樂天河童!(?????)」

|

|

夜長夢少的時光

迷惘,是還有可能性,即便成長偶有磨損,迷惘也讓他們得以守護自己心裡最柔軟的一塊。

這次專輯的名稱《夜長夢少》,可以用很多種方式解讀,直觀說,這是一個睡得不是很好的團。再來,能幻想的夢越來越少,也是成人後的不得不,又或者,夜還很長,我們能做得仍很多。

鄭光良說,自從蔡維澤在選秀節目裡獲得很多人氣,他們也開始思考,什麼是夢想?「我有時覺得夢想是一種包裝。越長大,志願就越現實,小時候說我想當老師啊,我想當太空人,很單純。越長大就想說要賺大錢發大財,夢想越來越無聊。」

現實是一種消融再重新塑形的過程,葉少菲舉例這張專輯概念也像〈5:10a.m.〉的延展:「我們從另外一個角度切入〈5:10a.m.〉要傳達的概念,從光良所說的角度去思考,為什麼年輕人會失眠?失眠時都在幹嘛?年輕人的無力感是什麼?」

如果夢想只是追逐一樣的成功,那這樣的夢想很無聊。《夜長夢少》記錄了他們成長的變化與難纏,那些睡不著的夜裡,他們身為人的困難。

蔡維澤:「我也常失眠,你看我黑眼圈很重。」他指著自己有點暈掉的眼影,但是沒有團員搭腔,醜一。「失眠時,我會想要把活到現在、一些重要的時間節點,想過一遍。」他喜歡思考曾經發生過的事,如何造就現在的自己。「例如我可能會想到,我小時候什麼時候聽了這首歌,它塑成我人格的哪一個部分?我也會設想未來,我可能會做的選擇,它又會造成我什麼樣的變化,我之後會變成什麼樣的人?」

這裡面,最受失眠困擾的是徐維均,因為失眠時他無法思考太龐大的資訊,就會一直看影集滑手機:「失眠有個可怕的感覺,就是白天來之前我超焦慮,因為只要天空有點亮,我就會睡不著,我會盡量在天黑的狀況下睡著(這不是很正常嗎?),我熬夜是絕對不會超過五點的(好極端的人⋯⋯)。」

|

|

但是他們都同意,失眠除了孤獨,還有很多佔有感,李沂邦喜歡深夜只有自己醒著的感受:「我很慣性熬夜,滿享受半夜自己一個人在房間、那種很自我的感覺。我可以活在自己的世界裡面。不用在意別人,因為別人都睡了。」

失眠的時候,他們記起自己。

帶著最初的我們,走得更遠

《夜長夢少》的製作,是傻白變形重組後終於釋出的力作。像是失眠後迎來的晨曦,一切等待很漫長也值得,在李沂邦的加入後,傻白有了自己較清楚的形狀。〈5:10a.m.〉DEMO 版的混音是李沂邦做的,在加州唸 MI(Musicians Institute)的他回國後加入,傻白的音樂編曲也有了更完整的 bass line 與混音。剛入團時,他們便開始製作第一張專輯,李沂邦也擔任重要的後期混音工作,每一次出生都是一次陣痛,專輯裡收錄的曲都改了至少五遍以上:「真的要謝謝詠恩,他是個好人。」

這次傻白在收錄舊歌改編曲上都有許多變動,葉少菲認為,改動編曲與歌曲構成,最重要的是對得起自己,他們想一起看見進步的傻白:「我跟邦邦入團時,都希望可以用我們的專業,混音也好合成器也好,去彌補大家覺得音樂上有點可惜的地方,所以在製作專輯時,跟詠恩做了很多討論。」

「就算〈你終究不愛這個世界〉在 YouTube 上點閱率是最高的,我們並沒有想要讓早期那幾首 DEMO 成為大家認識我們的方式。」很多人跟徐維均說,比起專輯,還是喜歡 DEMO。「這件事發生在幾乎所有獨立樂團身上,他們如果發了 DEMO 後又重製,大家都會比較喜歡 DEMO,其實你要問我,我也比較喜歡〈你終究不愛這個世界〉的 DEMO 啊。我喜歡它的因素感性的因素大於理性,理性上,我們新專輯的製作無論 source、混音、音源都是更有水準,但感性就是,因為我一開始聽到這首歌就是聽到 DEMO,我當然最喜歡它。」

新專輯從合成器、音色、編曲、混音,都對傻白這個樂團的風格嘗試做了許多細膩的摸索,如果樂迷覺得 DEMO 就象徵著不變,那傻白實在是變太多了,大幅跳躍的他們,整張專輯的聲音品質在當今華語音樂圈也是不容小覷的,新舊歌收錄,從早期的內觀到向環境尋求發現,傻白的音樂也逐步打開視野,新歌〈HoydeA〉記下他們在政大酒吧的深夜、〈Fire Loop〉有他們對創作的執迷不悔,其中一首〈象牙舟〉,相較過去的失戀沈鬱,則寫出了另一種更遼闊自由的愛。

傻子與白痴在 2018 年六月發出的募資頁面寫著:「2015 年,我們十八歲,傻子與白痴在炎熱的琴房裡誕生。」四年過去,當初的他們還留下多少?這張專輯有跟隨時光淘洗留在傻白體內的東西,也有跟隨長大延展出來的靈光。

第一個,由我發出的聲音

傻子與白痴,傻子是不想被社會化的我,白痴是難免被這個世界影響的我,這樣真切的狀態,近乎每個人類,只是,我們能夠傻多久?他們已經離十八歲很遠。徐維均想到,自己第一次因為音樂感覺到很大的滿足感,是有朋友傳 LINE 告訴他「欸,101 有家店在放你們的歌。」

那時候,傻子與白痴還在辦著小小的共演:「有人在聽我們的歌,我很快樂。心裡面有種,放煙火雀躍的感覺。」李沂邦也懂得這種音樂散播的快樂:「我在分享時最快樂,不管是我用創作形式表達作品、或是教學、live 演出,那些當下都很棒。」葉少菲的舅舅會分享傻白的每一則貼文跟專訪,這種自己的喜愛受到祝福的感覺,也是快樂。

|

|

|

蔡維澤跟著節目水漲船高,他不否認,有一種快樂是被喜愛:「很多時候我們都會很滿足,例如說,我們賺了很多錢,被很多人喜歡,有一些你很景仰的音樂人覺得你的作品不錯,很多時刻都可以獲得成就感,這是一種你的價值被肯定了。」

「剛剛他們說的,都是我感到快樂的瞬間,我覺得玩音樂已經是很幸福的事了,peace。」

最後請鄭光良壓軸:「我講一個最小的,剛開始學彈吉他,你知道怎麼刷 C 和弦,看看你的手指要研究怎麼擺,怎麼刷下去,刷下去就⋯⋯喔,讚!」

徐維均不放過他:「騙人,明明就被妹妹說帥的時候你最爽。」

鄭光良還是略勝一籌:「那個刷下去會有種心動感,現在則是,比如寫一首新歌,或是站到新的舞台,那個本質上心動的感覺都是一樣的,只是構成的原因不同。玩音樂可以尋找你內心那個小小的感動,是很棒的事。」

第一聲從自己指尖刷出的 C 和弦,像嬰兒初探世界,發出體內的嚎叫,充滿生命的能量,一邊發聲,一邊用力地讓心臟跳動。

那一年,面對著二十幾個人的舞台,他們深深記憶住台上的感覺,下台後拿到微薄的一千元演出費,給了當時來替樂團攝影的攝影師。

後記:失眠時我會記起的事

蔡維澤舉例自己失眠思考過的問題:「像我小學老師,他沒有把縣長獎頒給我這件事,他只有給我議長獎,這可能影響到了我現在的什麼性格?」

葉少菲跟鄭光良、李沂邦一起同聲:「我是縣長獎。」

蔡維澤很驚訝:「你們都是第一名喔!?」

徐維均低聲:「幹⋯⋯都是學渣。我國小,班上 35 個人,我排名二十幾。」

這些國小學霸,跟國小小霸王,就這樣在不計名次的路上前進著。

|

|

《Till 5:10 a.m. Tour Part.2》傻子與白痴 2019 巡演

9/01(日)台北 THE WALL

9/14(六)台中 Legacy Taichung

9/21(六)高雄 LIVE WAREHOUSE

.jpg)