閱讀時間|

專訪孫松榮,在一個評論失效的年代重讀《電影筆記》

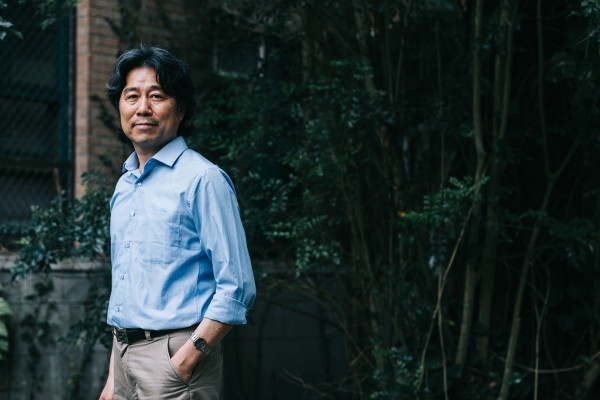

要不是他在約定時間一分不差地走進來,一副找人的樣子,我可能認不出他來。白 T、牛仔外套、球鞋、黑框眼鏡。這種研究生外型,說他千禧年前就大學畢業了,誰敢信?但老師職業病最終讓他露出馬腳,我們一坐定,他就像和學生討論論文問題意識一樣連續發問——你們為什麼想做這個主題?為什麼對我的研究領域有興趣?最後一個問題是,你們網站做這些內容怎麼可以在這種時代存活下來?老師,好傷人。

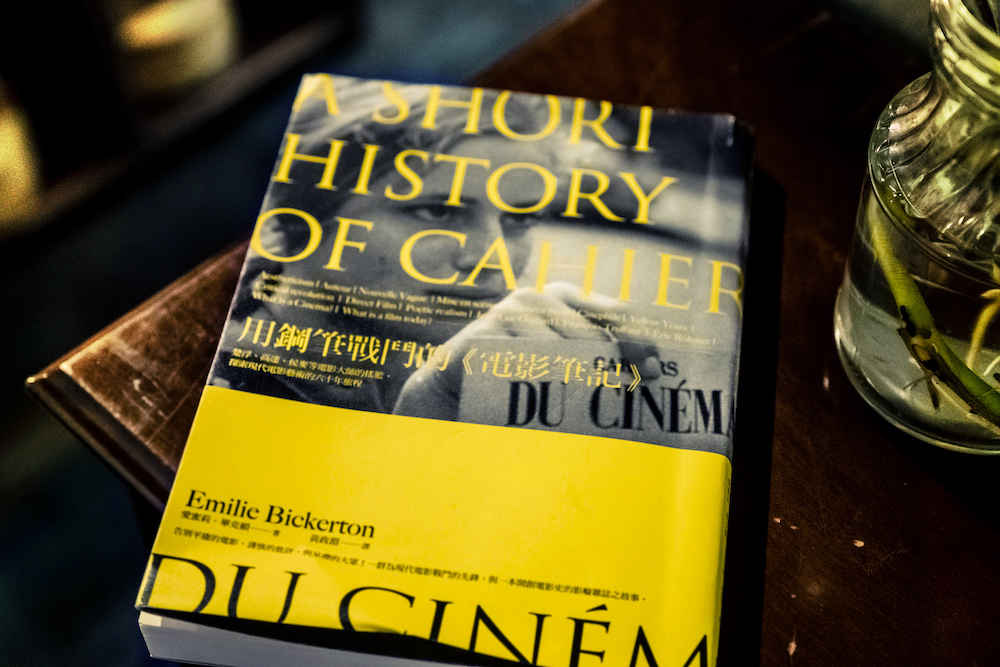

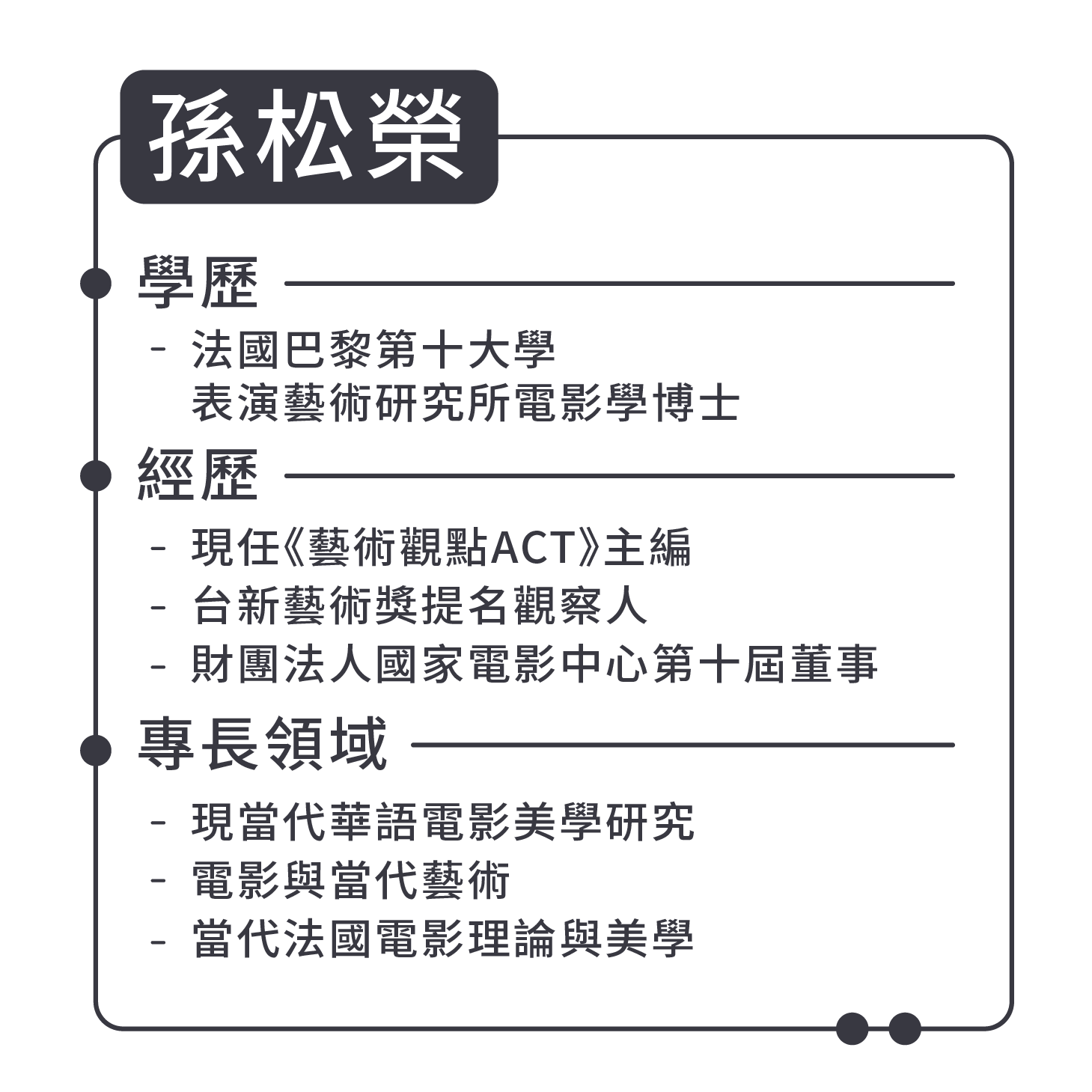

孫松榮是南藝大動畫藝術與影像美學研究所教授兼所長、《藝術觀點 ACT》主編,同時寫影評、藝評,也曾策過些展覽。這次【閱讀時間】企劃,我們找他來談談評論的價值,也請長年在法國求學的他與我們分享《用鋼筆戰鬥的《電影筆記》》這本書。

|

離家越來越遠的孫松榮:馬來西亞、台灣、法國

如今全心沈迷在影像世界的他,當年在馬來西亞其實是個文學少年。一切冒險要從參加文學社開始說起,那時他看很多台灣作品:「我對台灣就有一種想像,好像是我嚮往的地方。」這個不知補習班為何物的小文青追逐台灣作者們,至今對黃春明、張大春、蔣勳等作家的演講印象深刻。回想起來,他說也是因為理科實在太爛了:「我只有中文比較好,就花很多時間在閱讀上,也開始寫一些詩、散文與書評給高中的雜誌。」

在那個年代的馬來西亞,文學容易取得,電影就不得其門而入了。即便常常在文學裡看見電影足跡而產生好奇,他也只能土法煉鋼般到書展買些電影劇本回家閱讀、以文字想像拍攝的畫面,但那與現實之間畢竟鴻溝巨大,尤其在遇到蔡明亮這種導演的時候:「他那時得威尼斯影展大獎,馬來西亞的華人娛樂報紙是頭條,我就去找了《愛情萬歲》的劇本來看,看了覺得怎麼短短的,好像沒什麼事發生。」咦,怎麼短短的?這份迷惘他很久以後才得以解開。

1995 年,孫松榮高中畢業,搭上馬來西亞華僑來台灣讀書浪潮的末班車,踏上這塊土地,他當然沒忘記到電影資料館(國家電影中心前身)借閱《愛情萬歲》,原以為看不懂的文字能從影像得到解答,他卻再次更迷惘了:「看了還是無法全部理解,原來電影可以是這樣的?」蔡明亮謎團未解,他卻被影像吸引開始大量看片,四處找錄影帶、聽講座,或到重慶南路上買盜版錄影帶。他是作業寫得還算不錯的學生,報告屢被稱讚,最終在輔大影像傳播系第一屆拿了第一名畢業,原本打算讀完大學後就回家鄉當記者,卻陰錯陽差被老師推坑,離家越來越遠。

「大學那時寫東西有些老師還覺得不錯、可以發展,自己慢慢有了點信心。後來又遇到幾位老師啟發我去唸電影,我就從大三下學期開始學點法文,學了一年多就去法國。」抱持著對文字與文學的愛慕出發台灣,卻碰上了電影,將他帶往世界另一端。這次出國,是真的有感了,來台求學雖然帶著馬來西亞口音,至少講的還是華語,隻身來到法國,直面而來的語言障礙讓他難以招架。

於是,那段在台灣被老師稱讚的榮景不復存在:「我的信心到巴黎之後完全從頭開始。用法文寫報告不只會有很多文法錯誤,老師還會質疑我在討論文本的思考邏輯,因為當時我仍用一套台灣慣用的思考模式來面對影像。」所謂台灣慣用的思考模式,其實也並不是台灣的思考方式,因為我們總是習慣拿別人的理論套用在作品中展開討論,「過去,台灣的教育講詮釋都喜歡從西方理論著手。在法國老師會認為那都不是你的意見,不過都是引經據典,你好像讀了很多書,可是卻看不到自己對文本獨特的看法。」用功的學生至此被深深衝擊,法國電影教育重視直覺的審美與現象經驗的開發,在解讀作品之前,要先擁有自己的真切感受。

「原來我們應該從一個人最感性的經驗切入作品,才有機會改寫這些文本原來的面貌;在談作品的力量、影像、或聲音時,才能產生更強的力道。所以不管是影片、錄像、美術作品,我一定要被這個作品給打動到,身體或情感上被刺激,才有可能進入到理性的分析。」一部作品,大家都在看,你看了又有什麼不一樣?這個想法迫使孫松榮不得不向內探尋,看了再多評論、念了再多理論,他終究無法逃避地走到面對自己這一步。

|

|

沉默的生存狀態

這天咖啡店裡人聲嘈雜,時不時伴隨機器磨豆聲,我們即便面對面坐著,聽彼此講話仍有些吃力。這很像孫松榮在法國的生存狀態,當週遭眾聲喧嘩,他只能以不熟悉的語言,小聲說著連自己都還不太有自信的觀點。

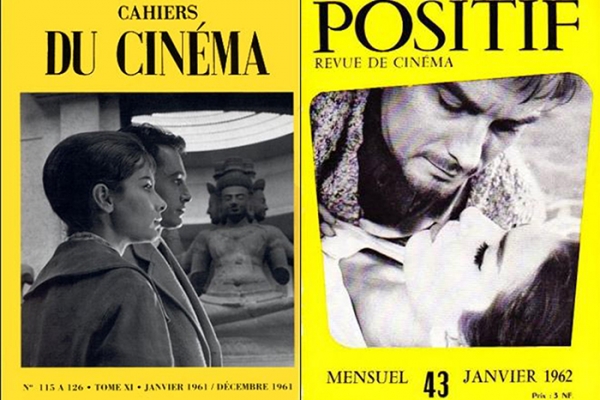

就是那段時間,他開始大量閱讀《電影筆記》(Cahiers du Cinéma),一方面為了增進法文理解與寫作能力,一方面也看法國人如何寫台灣導演。他印象深刻一篇由影評人布蓋(Stéphane Bouquet)的文章以他前所未見的方式書寫蔡明亮。「他把蔡明亮電影裡的身體,當作是一個幽閉恐懼症的、生病的身體,我才發現,原來身體可以被當成病徵,甚至當成家庭的隱喻來討論。所以那篇文章〈為了溝通〉對我來講影響很重大,讓我思考,你在影像裡面看到演員的身體,其實可以像文學一樣,可能是一種物質、是一個象徵,或是某種社會敗壞的傾向,而不只是一具軀體。 」

這世界上有不少影痴,他卻可能是少見的影評痴:「我完全被那篇文章所感動,原來評論可以寫得那麼迷人,甚至能產生巨大的想像空間。一直以來,《電影筆記》裡的文章都是學術、評論、創意結合在一起的,他們的寫作者很強,各行各業都有,他們會帶著自己的訓練背景去寫作。像布蓋,他有舞蹈的訓練,有時候舞者身體很誇張嘛,會扭曲對不對,他在文章裡就將身體的舞動視為某種社會的寫照。我真的大開眼界,哇,原來電影可以這樣被討論與思考的。 」

這篇法國影評人布蓋於九〇年代末期發表的評論,其切入方式繼而觸發孫松榮深刻反省自己的生活與情感狀態。他發現自己長年在外求學,走到哪都是異鄉人,「好像哪裡都不是我的故鄉。很多時候我有很大的焦慮感,但是這焦慮感也同時讓我思考任何事情的時候,都帶有一種外來者的觀點。」外來者身份帶來的焦慮,通常還伴隨著沉默。

「我後來想了想,我滿喜歡安靜、寂寞,甚至不會發出聲音的影像。我在法國,一個人,法文才學了幾年,沒有辦法像中文滔滔不絕,那時對自己沒有信心。所以我開始關注影像中某種困惑無力的狀態,像作品裡一些不太說話的人。」他發現,許多導演刻意在電影裡加入毫無聲息的人、或無動作的狀態,這也成了他寫博士論文的方向:「我在國外六年多,發現沉默、不說話好像是我們與生俱來最原始的狀態。你就是個他者,別人不會要求你特別說話、表態,你也就繼續保持沉默。對我而言,所謂的『mutism』,比沉默更沉默的狀態,它可以是聲音上的沉默、身體上的沉默,乃至文化上的沉默。」

此刻《愛情萬歲》又出現在他生命場景中,他也終於有些頭緒了。那裡頭的寂靜與他相似,無法清楚表達自己,讓他大多數時刻都感到寂寞,他沉默,像李康生親吻一顆西瓜,也像他躺在床底下靜靜感受床上傳來的親熱。

寫博士論文那段期間,孫松榮花了三、四年時間探索安靜,從西方默片到有聲電影裡的緘默,他想知道,當大家都急著說話,堅持靜啞的存在又是為了什麼。於是那段過程對他而言,與其說是在做學術研究,反倒更像在誠實面對自己獨自在外的生存狀態。

《用鋼筆戰鬥的《電影筆記》》:影痴的宮廷劇

孫松榮的臉書一看就是教影像的教授,充滿各種相關的學術、展覽、評論資訊,寫信邀請他與我們分享一本書時,他還回信說慚愧,平常專業知識書籍接觸比較多,要挑書一時之間還挑不出來。我想這也是教授才會有的煩惱了。最終他選擇了這本《用鋼筆戰鬥的《電影筆記》》,裡頭有一篇他的推薦序〈創造屬於我們的電影思想年代〉。

|

基本上,《用鋼筆戰鬥的《電影筆記》》這本因為有著兩個雙書名號而令人眼花撩亂的書,就是在爬梳堪稱西方影史上最重要的電影雜誌《電影筆記》的歷史,並藉此爬梳法國電影史的書。《用鋼筆戰鬥的《電影筆記》》由左派編輯愛蜜莉・畢克頓(Emilie Bickerton)以編年史方式整理撰寫,從香榭大道一間辦公室開始,第一代《電影筆記》編輯圍聚在一起,宣示這本譴責「惡意的中立主義,因為它容忍平庸的電影、謹慎的批評、呆滯的大眾」的雜誌降生,當時他們或許沒有想到,這本刊物將從批判主流電影到政治化浪潮,再到重回主流大眾的懷抱,旅程如此長遠而顛簸。

在法國求學期間,孫松榮被《電影筆記》特殊而深刻的書寫方式深深吸引,也因此轉變了自己閱讀及寫作評論的視野,「我覺得在電影發展這一百多年裡,恐怕沒有任何一本雜誌比它來得更傳奇。很多雜誌創刊沒多久就掛掉了,但它從 1950 年代到現在都沒有死掉,即便中間不同企業收購了它,換了老闆。再來,就是裡面很多的影評人到最後變成非常有名的導演。」最初一代的編輯侯麥、高達、楚浮、希維特、夏布洛,是即便沒看過他們任何一部電影,都會聽過的幾個名字。

《用鋼筆戰鬥的《電影筆記》》這本書將《電影筆記》切分為六個時代,時代與時代之間的主要差異,來自主編的不同性格與作風,「你想像他是主編主導制,每個時期會換個主編,這些人被換掉有時都不是因為任期到了,而是當時整個政治經濟環境的影響,同儕不爽就把他趕走了,例如可憐的侯麥。這些小故事,我們影迷看起來會覺得很迷人,就好像宮廷劇。我們都以為他們是好朋友會力挺對方,其實不是,他們會互相鬥來鬥去。就是一個這雜誌的文化史、戰鬥史,好玩的地方就是這體現出了雜誌背後複雜的權力關係。」啊,原來老師是把《用鋼筆戰鬥的《電影筆記》》當成《延禧攻略》或《如懿傳》在看了,看來即使文本不同,宮廷陰謀論不管對誰都有致命的成癮性。

《電影筆記》中的反叛精神

宮廷鬥爭的戲碼之所以有趣,就是因為可以從中得到現實社會中政治角力的既視感。既然說《電影筆記》像宮廷劇,那它當然是在每個時期反映了法國當下的政治經濟情勢。如法國六八學運爆發後,左派思想籠罩社會,當時編輯群不願服從富豪發行人菲利帕齊,轉而回頭尋找以楚浮為首的元老編輯們尋求資金合作。然而這項合作沒多久就破了局,因為《電影筆記》的編輯方針至此,已完全走向「馬克思主義科學之下的歷史唯物主義與辯證唯物主義原則」,全面紅色化之下並未納入各方不同觀點,使得楚浮不但退出,還公開聲明自己的不滿:

我的名字在這本雜誌裡已經不再有任何意義。它已經與我在《電影筆記》工作的時期相當不同。我們以純粹的美學來討論電影。現在,《電影筆記》已經相當公開地政治化。編輯們對電影進行馬克思-列寧思想的詮釋。

孫松榮對這齣戲碼不斷重複說著「很複雜的」,口氣與我媽嘗試向我解釋《延禧攻略》劇情時極像:「以前很多人覺得電影是藝術文化應該被中性看待,但是六八學運影響法國和歐洲實在太大了,年輕人要求老人釋放權力以及重新思考性別等等問題。學運讓歐洲癱瘓,電影再也不能只講美學的東西、不能只講拍得好不好看、走位或明星漂不漂亮,而必須去講電影能不能幫助改善人民生活,甚至除掉階級等根深蒂固的問題。毛澤東在六〇年代發動文化大革命,就是希望藝術要服務政治,所以法國一些導演也加入了共產黨,電影跟政治連結在一起,很複雜的。」

這份複雜甚至深入影像:「這所引發的問題就是,今天如果是個左派電影或是共產主義電影,就一定不能跟美國電影或歐洲藝術電影長得一樣,所以他們電影自然就變得『不好看了』,不會有順耳的音樂或想當然耳的演員表演方法,一切變得非常的教條主義,這就是那時代的產物。」他上課時常播放如高達《中國女人》、《一切安好》等當時的電影,學生常看傻了眼,這也叫電影?

「因為學生已經習慣了,都知道好萊塢或時下電影節的電影是長什麼樣子,但法國從六〇年代末到七〇年代中期就是想打破這種東西,非常瘋狂。這種電影的反叛跟解放,只有那時候做得最好、最徹底,到了八〇、九〇年代,電影又慢慢地回到商業主流了。」六八學運期間,《電影筆記》一群導演甚至衝到坎城影展佔領了現場,由高達帶領辯論,認為影人應該積極投入學運,影展不該再放映,隔日坎城便宣告終止。

借鏡台灣電影評論史

一直說法國,聽起來好像離我們很遙遠,但這群新浪潮導演以楚浮為首,在《電影筆記》中開創的「作者策略」觀點影響世界看待電影甚深,以致這批浪潮雖然有點延遲,也在十幾年後打上了台灣島。

孫松榮說起八〇年代台灣新電影與這本雜誌的關聯:「那時很多台灣影評人開始用『作者策略』或『作者論』討論電影,就是為了展現導演可以像文學家一樣是個作者,因為我們過去講電影是一個集體的創作,《電影筆記》就把作者的概念重新發展出來,譬如像美國的希區考克等人。」導演是無可取代的,好導演的作品再爛都比二流導演來得高明,影評人評論方式的轉向,與台灣電影新電影相輔相成,也才讓世界認識了楊德昌、侯孝賢、王童、張毅、萬仁等導演的個人印記。

「應該說是《電影筆記》給了我們所謂『影評文化』的想像,過去我們沒辦法想像一本雜誌會是主導市場的某種指標,這個是他們製造出來的,這也影響了整個電影史。像焦雄屏、黃建業、劉森堯老師,這群目前六十多歲的影評人,他們在八〇年代透過報紙寫影評的時候,就一直在思考電影與評論之間可能的合作關係。」

台灣或許找不到一本像《電影筆記》這樣能獨立映照影評歷史的雜誌,但透過各類報章雜誌資料可能可以拼湊起來。孫松榮說,像是國影中心從 1983 年出版至今的《電影欣賞》、或更早一點的從 1971 年創刊、到 1998 年再度復刊的《影響》雜誌,都是很好的參照對象:「基本上,像《影響》雜誌分成兩個階段,七〇年代他們帶領年輕寫作者跟讀者去思考什麼叫做中國電影,那時還不叫台灣電影,他們票選什麼是爛的中國電影、去推崇李行導演等等。到八〇年代末,第二代《影響》陳國富他們成為主編之一。我還記得一本紅色封面《片面之言-陳國富電影文集》,他寫得極好啊。所以,他後來能成為那麼好的製片人跟導演,品味是這樣被訓練出來的。」

說孫松榮是影評痴,不是開玩笑的,他心裡有對評論的信仰與迷戀,相信好的評論能為電影帶來新的能量,兩者不該只是吹捧或敵對那樣二元的關係。

|

悲觀的人,相信影評能給台灣電影力量

「什麼是評論介入電影?什麼是評論跟電影合作?什麼是評論推進電影的想像與思考?」孫松榮連問三個問題,想將他心中評論的價值說得更加清楚,「比方說侯孝賢,他在八〇、九〇年代是爭議性很強的人,以前當他名字一出來引發是正反兩極的評價,反侯與擁侯立場鮮明,各據一方。但他現在已經德高望重了,現在的年輕人喊的是侯導,他已經是貴為神的存在。」

同樣的案例,還有蔡明亮。從《青少年哪吒》、《愛情萬歲》、《河流》三部曲,甚至到 2000 年後的《天邊一朵雲》、《黑眼圈》,關於他的作品仍存在著裸露色情、亂倫、敗德等不可思議的貧血批評與不實指控。只要 google 查一查過去金馬獎某些評審的毒舌意見,就可略知一二。侯導與蔡導的作品在台灣影評與金馬獎的關係,愛恨情仇,十分複雜,足以寫成一本台灣電影史的專書。

關於評論與電影之間的關係,「評論能透過田調與深入觀察,結合史料與研究去說服讀者,也能幫台灣電影做即時的脈動整理。台北電影節的楊士琪卓越貢獻獎,得獎人去年是詹宏志,今年是陳國富,楊士琪是當年『削蘋果事件』的記者,你看當年評論跟電影走得那麼近,意義很強大。」1983 年,《兒子的大玩偶》集錦電影上映後遭到中國影評人協會檢舉,指稱電影中第三段,由萬仁導演拍攝的《蘋果的滋味》醜化台灣人民,應被刪減。當時在《聯合報》的記者楊士琪不畏強權將事件報導出來,最後也保住了影片的完整。

「老實說,現在的導演其實並不太在意評論。評論重要性的流失,不只讓評論與電影之間的關係越來越脫節,電影也無法累積深度,以致於我們對台灣電影的想像變得貧乏。比方說討論電影的場域跟戰場好了,現在以影展或娛樂圈為最大宗;而認真嚴肅,並願意投資在深入對待電影評論的媒體相對比較少。即使有的話,以我碰到過的經驗為例,也不斷要求評論者一定要寫得入世些,不要讓讀者覺得太難、太複雜,甚至下指導棋,希望能修改這裡修改那裡。」影評的角色轉為推廣票房、助長影片與導演的可見性,八〇、九〇年代盛行的評論深度、思想與歷史性已經消失了,更不要奢談《用鋼筆戰鬥的《電影筆記》》那種評論精神了。孫松榮無奈說,「這就是評論的無能吧,它失效了。」

「影像評論,現在好像大家都能寫。但我覺得在討論一個影像作品,不應該只討論好壞、美醜,這種表面二元論的東西,而是得要把作品潛在的力量給發掘出來、以及去挖掘那些容易被一般觀眾忽略的現象與內在問題。現在大家透過網路媒體發言,所謂評論的深度被扁平化了,比較少新的或是異質的評論,大家比較希望獲得更多人認同,我覺得這反倒是比較麻煩的事情。」身為一個教研工作者、評論人、雜誌主編、策展人,他期待更多對評論有想像的人持續寫作下去,耕耘評論作為歷史文化的廣度、甚至理論概念的深度。

曾以《電影筆記》陪伴靜默的自我,生命大多數時刻與影像評論交纏一起。孫松榮從一個單純對文學及電影熱愛的年輕人,走成以此為業的嚴肅影痴,他對當前電影評論的悲觀,依然來自於影像的熱情。

|

採訪後記:

採訪結束,老師臨行前一邊收書包一邊嘴裡碎唸,如果人生可以重來一次,他也許不會想當老師了。問他為什麼,他說因為影像教學和研究,好像長期在台灣高等教育中不被重視,接著又開玩笑:「哎,想想當時大學畢業如果早點結婚生子,小孩應該都跟你們一樣大了吧,想必是另一種世界的生活了。」他看著今年約 25 歲的我與攝影師這麼說。

我心裡想,老師,想生出我們應該高中就得開始努力,看來數學真的是死穴,會走到這步想必是老天有意,要讓人們專注所長、各得其所。

|

《用鋼筆戰鬥的《電影筆記》:楚浮、高達、侯麥等電影大師的搖籃,探索現代電影藝術的六十年旅程》

作者: 愛蜜莉.畢克頓

譯者: 黃政淵

出版社:漫遊者文化

出版日期:2015/10/01

【閱讀時間】

教授說書,你一定要聽嗎?閱讀時間單元,邀請各領域教授導讀書籍,在開始讀書之前,先了解他們的背景與關懷,要聽不聽、要聽多少,你自己決定。