對話|《銀翼殺手 2049》裡的存有(being)與擁有(property)

人可能是所有物種裡唯一對浩瀚感興趣的。當其他動物冬眠、進食、狩獵、逐水草而居時,我們觀星象、道宿命;幾百億光年外的事物,彷彿也能把握在指掌間。你可以說,這是貪,也可以說正是這種慾望造就偉大的文明。《銀翼殺手 2049》從這種宏觀視角,對人類的存在拋出尖銳、深刻的提問。所有故事場景都有 who(人物)、where(場景)、what(事件)。《銀翼殺手 2049》選在最大的 where 裡,問一道最小、最向內探求的疑問。它之所以充滿力道,是因為這關乎每個人存在的意義。先知道自己是什麼之後,才能知道自己在無垠宇宙中的位置與角色。

怎麼樣才算是一個「人」?「人」的定義應該是什麼?這道問題在《攻殼機動隊》系列、《雲端情人》(Her, 2014)、以及《西方極樂園》(Westworld, 2016)後,已經再也不新穎。因此,不同作品的可看之處取決於切入角度。他們有的是沒有出口的末世預言、有的是深陷冰冷都市中的迷惘困頓、有的是虛擬世界中的殘忍現實。而《銀翼殺手 2049》在敘事角度上,從接近《攻殼機動隊》那種漠視場景的光譜中,提供更開放的可能性與視角:主角 K 在生命過程中,漸漸想探問何謂真實,而尋找過程同時展開一系列左派的反抗。問題跟行動被並置在敘事裡,當黑暗被揭露的同時,也啟動對光明的追尋。

.jpg)

.jpg)

這道問題從幾個主要角度被建立:第一,複製人製造廠老闆的宣言:「所有偉大的文明都是用奴隸堆砌出來的」;第二,K 與立體投影女友的互動;第三,K 對記憶以及新舊複製人差異的追溯。第一道看似簡單的問題,對觀眾而言形成另一股矛盾:既不願意否認既有偉大文明,同時也不願意接受這極權宣言。中國的萬里長城、埃及的金字塔、美國棉花田,背後其實都埋藏無數黑暗、模糊的幽靈,因為看不到臉,因此可以面對宏大,單純享受文明的樂趣。而在分工細緻、泰勒化,服務業當道的 21 世紀,這道問題有更尖銳的問法:是不是你自己,就是偉大文明裡的其中一名首陀羅?

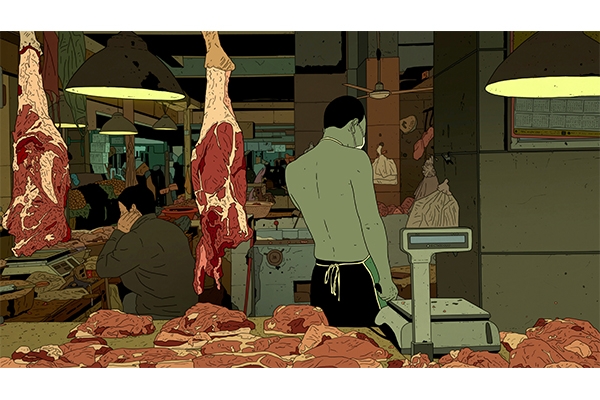

因此,提問延伸至第二點,那就是在追求繁榮、偉大的同時,我們的心靈應該對什麼事物保有感覺。這道倫理學問題,至今還值得在影視作品中被提出,是因為背後的答案對每個人而言都是不同的。有人愛護貓狗,大啖豬牛;有人嘴巴吃素,但濫殺無辜。行為背後的準則是什麼?至今一種令比較多人滿意的解釋是:我們根據可溝通程度來發揮內心的同情。當對方越不能理解自己,我們越輕易地展開攻勢。所以對昆蟲的死亡無感,一隻蟑螂、一隻螞蟻逝去,沒有人能感到由衷悲傷。以此為準則,那麼《銀翼殺手 2049》裡面的複製人便跟人類完全無異了。K 的投影女友能夠隨他心境自在地提供需要的話語與服務,豈不應該值得最好的待遇?而這件事並未順水推舟地成真,是因為遇到下一則,複製人與人工智慧究竟屬於存有(being),或者擁有(property),的第三道疑問。

.jpg)

.jpg)

在第三道疑問中,感覺的來源成為問題癥結點。在電影中,對事物有感的源起來自於記憶。那倘若記憶是被植入的,便不屬於自己,因此,從那延伸出去的所有感受,都將成為製造者擁有(property)的一部分。無需同情,任憑宰割。但假若記憶透過成長過程自然累積出來,那個體就有被尊重的理由。這是舊型複製人向 K 沈痛傳達的反抗:「你們不相信。因為你們沒見過奇蹟。」——那則奇蹟,就是在複製人體內被孕育出的嬰孩。那位嬰孩代表複製人的所有權利。因於宇宙、始於有機,所有的記憶皆屬於自己。情感、成長、憤怒與痛苦都將算數,甚至不必聽信他者。對複製人而言,這無疑是終極的解放,也是舊型複製人想要叛變的原因。

至此,問題繞了一圈,進入終點。複製所希冀的解放,以及對人類同理邊界的劃定,那場奇蹟,不正是在看過電影所有人身上都實現過的?甚至在更遠的地方,我們看不見的所有人身上,萬里長城下、棉花田裡,非洲、亞洲、歐洲、美洲,藍領與白領,難民與公民身上,都確實存在的。那麼離開電影院後,我們又該怎樣決定自己的所作所為?如果什麼服務都能用錢買到,資本至上的現代裡,《銀翼殺手 2049》所描述的困境沒有離我們太遠。問問自己親手創造了什麼,或許就能釐清身邊每個在泰勒化、分工破碎的巨大機器裡居住的人們,究竟是 property 的部分,還是另一則獨立、浩瀚的 being。

【張敦智】

「Frank 是對的──每個人都有屬於自己的一顆星星。一顆代表自己誠實的星星。我們花了一輩子在黑夜中想抓住它,但是他一旦熄滅,就永遠不再閃亮了。我不認為他會跑多遠。他大概只是想自己一個人,看著他的星星熄滅。」──Arthur Miller《All My Sons》。

希望我的星星可以燒久一點。國立臺灣大學戲劇系,1993 年生,天蠍座,台中人。