詮釋之必要(一):

專訪「地表最強國文課沒有之一」陳茻

與陳茻見面那天,我們就近前往他深坑的工作室。那是他外公的農庄,一扇沈重斑駁的紅色大門後滿是碎石,四周可見棄置多年的簡易農園,遍地的野草雖經粗疏的整理,畢竟遠非鮮潔,一如陳茻本人般不修邊幅,自然親切。

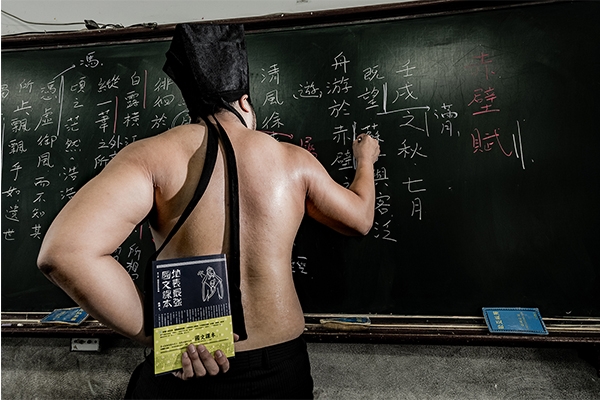

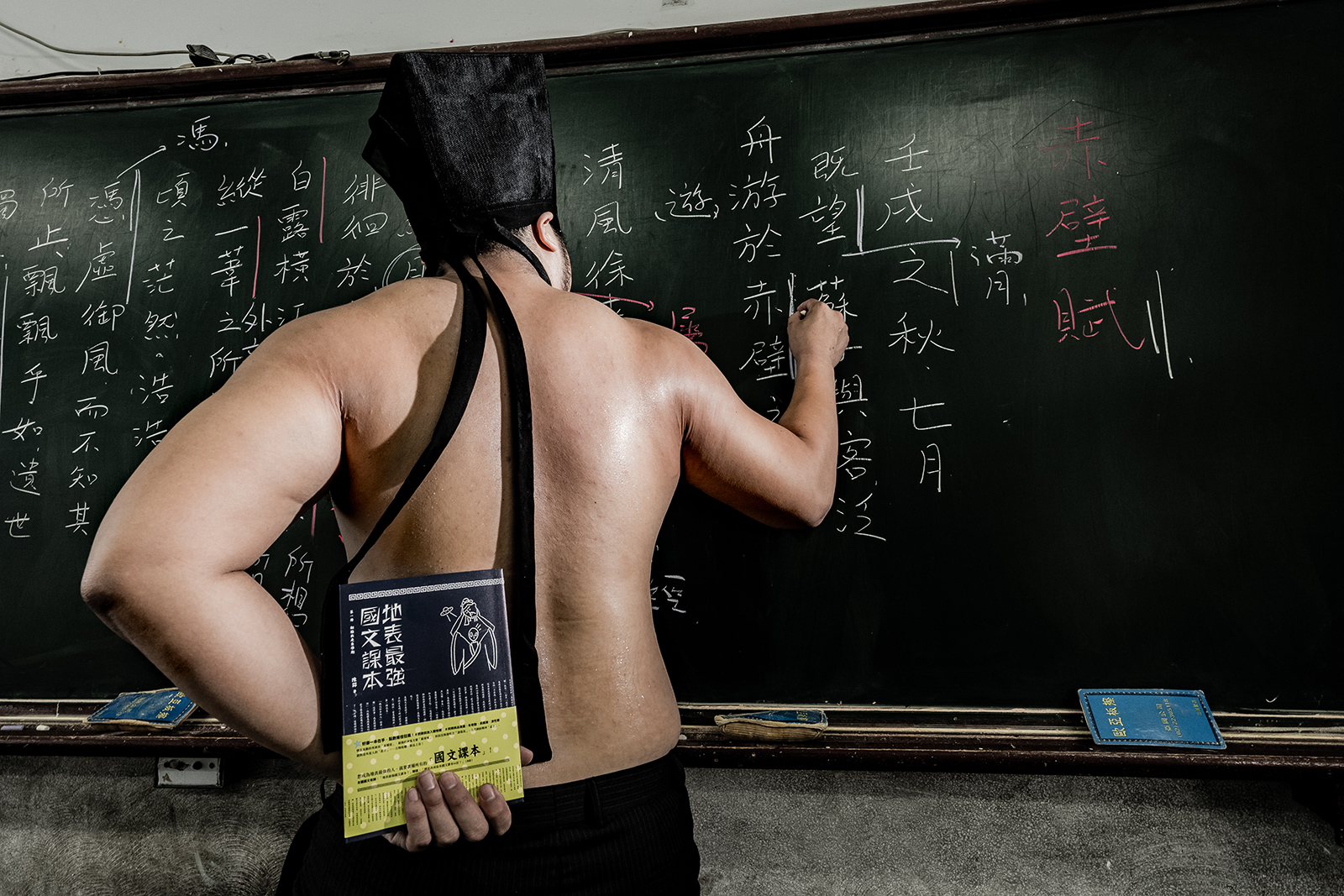

我們沿著兩層樓高的水泥建築爬上狹仄的樓梯,開門,只見家具隨意陳列,牆上是粉絲專頁張貼的畫作真跡,一張玻璃茶几擺著酒杯與菸灰缸,雙人尺寸的床框上不見床墊,唯有一塊木雕半成品,那和屋子的木屑都是室友的創作痕跡。陳茻說,《地表最強國文課本》就是在這間沒有冷氣的工作室中,靠著啤酒和吉他,熬過盛夏的溽暑完成的。

我想像著他在這般樸實的工作環境裡,潛伏在台北的東南之隅,外頭有蟬聲雨聲圍繞,揮灑身上的汗和腦裡的字,終於寫出這本書。想著,不禁令人有點嫉妒。但那實在太合理了,恰恰就是陳茻的故事中應該存在的背景設定,而挖掘那些不可見的東西,以及他腦袋裡對於國文教學的想法,則是我此行的目的。

菁英思維又如何?

陳茻的想法我並不陌生,但是當我們的話題來到古文教育時,仍對他這句話印象深刻:

「菁英思維又如何?這個社會之所以討厭菁英思維,是因為大家把菁英跟既得利益者綁在一起,我倒是沒有那麼擔心我就是菁英思維。」某種程度上,陳茻仍然實踐著傳統儒家對於社會的想像,君子負起教育、政治的責任,庶民也有各自安身立命的歸宿。

古文在國文課本中的比例問題,已經是一個不再新鮮的話題,然而,距離抵達共識之前的路途還非常遙遠。我不免想要知道,作為一位人文教育從事者,他的立場是什麼。對他而言,能夠獨立閱讀古文意涵,做出當代詮釋,誠然是一項值得學習的能力,「但是我們有沒有必要把它推給全部人?我知道有一些人碰到古文就是充滿障礙。他明明有機會去做適合他的事情,我們卻覺得古文是必要的,而硬要他去學習,我認為這是我們需要考慮的。」

.jpg)

「菁英」一詞對陳茻而言,是能力,更是責任。「菁英」是各個領域中的佼佼者,他們可以貢獻自己的能力給社會。「因為我就是會讀書,我就是詮釋能力比別人好,我在做的這些事情,確確實實影響力會比別人來得大。那我是不是應該要去做這件事情?」

陳茻所謂的古文教育「非必要」,其實是指沒有必要做到「全民皆兵」的程度,因為那是對於古文有興趣、有天賦的文學菁英的領域,我們應該要讓各領域的菁英找到自己的戰備位置,而不是繼續被「唯有讀書高」的價值觀支配。

對於那些缺乏文獻閱讀的興趣與能力的國高中生,陳茻認為要透過菁英的帶領,引導他們思考,讓學生知道「所有的價值都必須要經過自己檢證一次,這樣當社會中某些一知半解的人,揭著『傳統』的大旗,形成價值倫理的教條時,他們能夠做出價值判斷,這樣就夠了。」

書面語言太軟弱

但是辯才無礙的陳茻知道,問題還沒有說清楚。因為現行體制中,課本中的古文仍佔有一定比例,對於缺乏閱讀興趣的學生而言,某程度上沒有選擇的自由,古文的惡夢畢竟仍盤旋不去。

所以國文課的文言、白話之爭核心在哪裡?「我這樣講好了,我覺得這是一個假問題,真正的問題是『方法』。因為就算文言文減到再少,教的方法如果一樣是那種被批評的爛方法,乾脆完全刪掉算了。」我甚至認為,依照他這個思路,用錯誤方法來教的白話文,其實也可以廢除;唯有在適當的方法引導下,才有所謂國文課的意義與價值。

古文不是必要的,甚至沒有任何東西是必要的;轉念一想,在適當的方法下,什麼都可以教,因為「方法」才是問題所在,而這個思路痛快地消解了語言距離的問題。接受傳統中文系訓練的他,在學院裡面看過許多人講話讓人聽不懂,學院習慣往深的地方鑽,但當我們面向大眾時,如何「淺出」才是重點。「這是過去中文系沒有教我們的,有些教授也不覺得這是一件重要的事情。」

陳茻有他自己的一套哲學。包括他寫文章從不迎合讀者品味,「那樣你只會寫出爛東西,」但是他認為,「與讀者『妥協』和『媚俗』是兩回事,我是用一個小小的妥協去換得一個更大的不妥協。」

.jpg)

教育與寫作,對來他說都是在進行「表演」。以往從教育者的角度出發,我們看見應該被傳達的價值;從創作者的角度出發,強調的是匠心獨運的世界觀。然而對陳茻來說,那都是作者本位的事,而他更願意看見讀者的位置,他寧願走向讀者。

「我發現這很像一種『騙術』,我用一種很思辨性的語言寫內容很淺的文章。從幾個很常見的問題切入,對多數人來說,他會覺得『欸這個東西我以前讀過,但是沒有這麼想過』。我讓他們覺得,在自己以前所習慣的東西裡頭,已經具備了某種能力,只是自己還不知道。這樣他們就會覺得身上的某個能力被開發,這種感覺是最好的。」

陳茻就像旅行團領隊,用筆帶領讀者往熟悉的地方去,讀者跟著他的筆繞了一圈,卻看到平常沒注意的風景。而要做到這點,必須對語言的力量有敏感度,有趣的是,他正是從古代作者的文章中領略這番道理:

「這是一件很弔詭的事情,我們現在文學界的作者取向非常強,可是我們教給學生古典文學教育的那些範本,卻是讀者取向很強的作品。尤其思想家們不可能是作者取向的,我相信他們一定想要盡可能去推廣他們的思想,那就一定是讀者取向。像宋明時代的許多儒者甚至不著書,只留下語錄。這就給我一個很重要的啟示,那就是『口語的力量』。比較起來,『書面語言』實在是太軟弱了。」

所有的問題都是詮釋的問題

琢磨口語的力量,為的是滿足「詮釋之必要」,這是陳茻一直在做的事情。

他教書、寫書,其實也寫歌、寫劇本。問起他在這些身分的轉換中有沒有核心的本懷?他這麼回答我:「一開始一定都是不一樣的。但是,我後來發現,所有的問題都是詮釋的問題。」起初,教書的生活也無止盡地掏空他,要到了進入研究所後,陳茻才意外地發現研究、寫作、教書與表演竟然可以是同一件事情。

他在研究所遇見的是德國哲學詮釋學家高達美(Hans-Georg Gadamer, 1900- 2002),高達美對於事物的「意義」有一個特別的說法,他認為所有的事物,都必須是在語言這個介面中才能被理解,但是事物的意義不是現成的,人們必須在語言的平面上與事物進行「對話」,向事物提出問題,事物的意義才會產生。

說起來很抽象,但其實是很平常的道理。同樣一幅畫作,有人看到了雲山繚繞的壯闊與遠古神話的淒美,有人卻看到旅行腳下的足跡以及思鄉之情。所謂的「意義」,並不是那些能被精準描述的客觀性質、結構與成分,而是它對詮釋者的生命經驗的呼應、當下疑惑的啟發或者實踐的指引。這就好比僅僅藉由國文課本的形音義、注釋與翻譯,我們無法得到知識性以外的價值,而單純認識、背誦的學習也很難在考試以外產生作用。眾口同聲的一致答案,從來不是答案,只是被語言分析出來的教條。

也曾有那麼一段時間,陳茻迷信作品具有自我解讀的能力。後來他放棄了,「我發現觀眾不只沒有詮釋的能力,甚至沒有詮釋的意識。他們不知道面對作品需要詮釋。所以我覺得這是教育問題,我在創作也是一種教育。」他辦表演,習慣在唱歌以前,花一段時間跟觀眾分享創作歷程與心情,以溝通能力為輔具,幫助觀眾進入歌曲文本,體會到其中的美學價值,「這跟我教國文的邏輯是一樣的,只是這次作品是由我自己產出而已。」

「當我讀書看到一個概念,我就會開始思考怎麼跟學生講。學生是一個很好的檢驗標準,如果學生聽得懂,大眾一定聽得懂。講課的時候,學生聽不懂的話我就再講一次,再講一次,然後大家都懂了,課上得很開心,我也講得很開心,今天又學習到一個新的東西。下課,回家寫文章。我的文章生產最完整的流程是這樣。」

所有的理解,都同時是一種詮釋,而所有的詮釋,都將回到自己的生活中。不僅是古文,就連白話文中所蘊含的意義,都需要詮釋者的參與與介入才能產生。而陳茻一直以來的信念,是希望學生能從文本中詮釋出生命的「美好」與「價值」。

「所有的衝撞,都是為了回歸最初的美好,」陳茻從古人身上發現這一件事情,他甚至認為一直在衝撞體制的他,其實一直都在體制之內。只不過,那是一個「應然」的體制。這個世界有一個現況當中的「實然」狀態,但他也相信這個世界有一個具有價值的「應然」狀態。

「但是這個世界會把『實然』當成『應然』」,許多陳腐的習慣被標舉為「傳統」,再把這個「傳統」視為絕對的價值,「我把這個實然的狀態破壞,其實是要把它推向本來應該的樣子,所以是一種還原。」陳茻要做的事情是讓學生、讀者和觀眾跟著他一起帶著自己的生命經驗,省思、詮釋文本的意義,人文學的價值、國文課的意義,於此得以彰顯。

記得那天訪談開始前,陳茻指著外公那片廢棄的農園,說他最近正想著自己來種點東西。我看著周圍繚繞的群山,想著深坑濕潤的氣候必定愛護這片土地,便連表贊同。我又想起那些古代文人的耕讀生活,晴耕,雨讀,把田園照料好了,心因此清楚了起來。陳茻的書還要寫下去,那是一件很合理的事情,遲早都要發生在他身上。