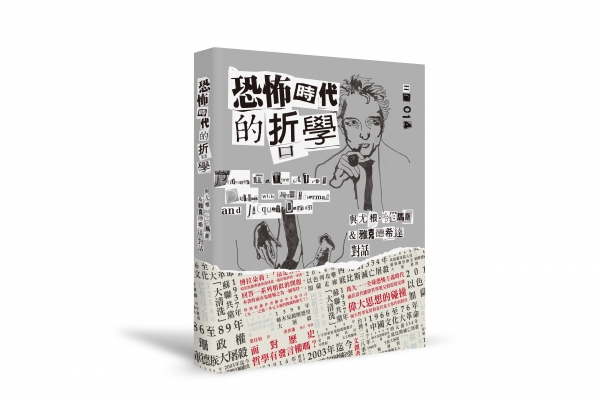

恐怖時代的封面設計──David Lai & Jupee 談《恐怖時代的哲學》

在《恐怖時代的哲學──與尤根.哈伯馬斯 & 雅克.德希達對話》一書中,兩位當代哲學大師哈伯馬斯和德希達在同一本書中並肩攜手,一同探討 911 恐怖襲擊相關的哲學與政治效應,他們面對一系列相似的問題,然後提出各自的回應。本書的製作過程也充滿了對話性。除了內文,譯者與審訂者的大量對話以外,封面的催生也延請了 David Lai 與 Jupee 兩位合作,就封面裝幀設計與主視覺的圖像素材分別進行作業,其間,想必也有許多不同意見的交流、妥協與折衝。

Q1:David Lai&Jupee 過去是否有在同一個封面設計上與其他人一起合作的經驗?

David Lai(賴佳韋,以下簡稱 D):曾經在《走台步》丶《新活水》雜誌以及紅桌文化出版的《遠離非洲》和不同的插畫家合作過。

Jupee(朱疋,以下簡稱 J):因為是兼職插畫,這種機會滿多的。

Q2:請問兩位一開始被南方家園邀稿時,對這本書的封面是如何想像的?是否與最後的設計成品相差很大?

D:一般而言,其實我不會對於一份新的設計工作案有太多先決的想像,我傾向根據設計發展的過程,順著直覺且戰且走。以《恐怖時代的哲學》一書來說,一開始我從出版社接收到的是「恐怖時代」、「恐怖攻擊」、「911」丶「哲學」這樣的關鍵詞。在這個階段,我還僅僅停留在吸收訊息和嘗試瞭解訊息概況的階段,一直到與出版社的討論有了初步共識:我們都不想讓它像相關的類型書籍那樣冰冷生硬丶一副拒人千里之外的模樣,這才開始構思加入插畫,以便為本書封面增添更柔軟丶更有趣的可能性。和插畫家 Jupee 的合作也是,我提出了當下所能想像的畫面和 Jupee 討論,透過 Jupee 作品的回饋,再來進一步構思整本書的視覺形象,和可能有的外貌。

J:其實哈伯馬斯跟德希達對我來說是很熟悉的兩位文化研究學者,一開始的想像也偏向相當嚴肅硬派的學院品味,聽小寶的想法時反而覺得相當新鮮有趣,大概背景不同,發想的角度也真的會有很不同的面貌。

Q3:兩位哲學家在書中給了兩種不同的建議:「寬容」(tolerance)及「好客」(hospitality)。哈伯馬斯認為,「寬容」是一種能夠讓自我與他者共同生活的方式,因此需要一個共同的標準,一條容忍的界線。對德希達來說,「好客」本身具有一種悖論困境。無條件好客必須銘刻在有條件的好客之中,有條件的好客作為一種痕跡與在場,說明了無條件好客的可能,二者不可分離。David Lai 有了以塗鴉素材來呈現主視覺的構想後,兩位如何磋商、溝通圖像的風格?作為一次「與他者共同生活」的平面設計,兩位的「好客」是否也設定了若干條件?

D:我和 Jupee 的討論過程是明快順利的,我表達腦袋裡的畫面和想像,甚至畫了一些草圖讓 Jupee 能進一步理解後,接下來就是全然地相信她了,往返的幾次溝通也都是針對整體方向做簡短的意見交換。

我自認自己不是個擅於社交的設計師,雖不至於行為乖張孤僻,但對於與人類接觸這件事總是感覺疲憊和不安,當然身為一個設計師不可能離「人群」太過遙遠,畢竟這仍算是一個「以人為本」的職業,在大多時候我傾向將自己變得透明,透過眼晴用力地去觀察人群,我的「好客」總在我感到安心的防衛之下有禮貌地進行。

J:以哈伯瑪斯的 tolerance及德希達的 hospitality 而言,在主客體之間的互動與界線經常是模糊而且鬆動的,德希達所謂的 hospitality 本身即有一種曖昧,是自我與他者之間不再處於二元對立狀態,自我一向是慾望他者又深受他者威脅,在這樣的張力之下,德希達所定義的 hospitality 僅可發生在非常詩意的狀態,恰巧在此一案件中發生了極相似的闡述,在我交出自己的作品時,我既渴望自我(作品)可以在對方的手中變得更有趣、更強壯,同時也害怕其主體性被破壞。因此每一次的共同合作都特別令人期待最後的成品,彷彿從別人的視角重新去審視自己。

Q4:做為一本主題較嚴肅的書籍,這本書的封面給我一種較為詼諧、軟性的感受,有別於一般理論書籍的冷硬。在設計本書封面時 David Lai 希望封面呈現出來的風格是如何的?Jupee 對這樣的風格有甚麼想法?對於自己的塗鴉作品被設計者「處置」的策略有甚麼意見與感想?

D:在暸解《恐怖時代的哲學》一書的書寫背景,以及 Jupee 的插畫陸續完成後,我汲取了「恐怖」這一關鍵字,我想起小時候曾經很流行的「恐怖信」:將要脅的文字內容用大量的報章雜誌剪下的印刷字句,再進一步拼貼、黏合而成的信件。恐怖信總是給我一種表面上趣味躍動,但卻神祕無從解讀而毛骨悚然的可怖感。我想把小時候這樣的記憶實驗在真實銷售的商品上,想透過這種典型印象來再製恐怖的意旨,並勾起讀者的記憶和共嗚。這樣的概念再搭配著 Jupee 繪製的兩位大師,主題便可點綴出來。

J:承 Q2&Q3,其實就是把自己的部分作業完成,然後就「任憑處置」,而且最後成果實在有夠美,害我亂不好意思一把的。

Q5:記得當初 Jupee 提案時給了兩款不同畫風的人物肖像與一款圖章塗鴉,David Lai 如何看待這三款塗鴉作品,設計時如何抉擇?

D:最後定案的封面插畫,沒記錯應該是 Jupee 提出的第三款插畫,比起一、二款更顯得輕鬆丶調性更柔軟一些。前兩款的插畫明顯陰鬱沉重許多,我覺得雖然這兩款畫面張力十足,也是我喜歡的陰暗風格,但擔心實際應用在本書上可以發展的空間可能會相對弱勢,反而是最後定案的插畫透過設計手段的處置和整理後,更能將書中兩位大師的對話形式表現出來。同時,插畫的構圖也有助封面設計元素的整體布局,我想定案是經過了謹慎考慮以後,最適切的選擇。

J:沒我的事。我就是非常信任小寶,沒被打槍是萬幸。

Q6:本書裡,兩位哲學家咸認恐怖主義表現為一種現代性的困境。兩位在針對封面視覺進行溝通時,有沒有遭遇任何困境,或發生甚麼意見的衝突?獨自進行塗鴉與設計時,是否產生了若干延異?

D:除非執行的結果與預期的方向偏差過大,否則我不太會對合作對象的作品有太多主觀性的涉入或干預,因為自己也可以算是平面視覺的創作者,我也深切明白,當自己努力創作的作品因為無理或莫名奇妙的理由,無止盡地修改,那股厭惡和無力感其實會間接地影響到作品的最後品質,所以我會在插畫家動筆執行之前就先溝通清楚我所需要的畫面,甚至自己先做好功課,找很多 reference,讓插畫家徹底了解我腦海裡想像的畫面或感覺,剩下的就是相信伙伴了。

J:賴佳韋老師很細心且詳盡地找了許多參考資料,但畢竟我們是不同個體,彼此對恐怖的感受也有相當大的歧異。第一次交出去的圖或許還是不夠強烈,不過有了基本的共識後,剩下就是把原型打磨地更加貼近對方的想像。

Q7:兩位對最後封面呈現的方式有甚麼看法?

D:我想我是滿意的,它最後突破了一般讀者對於這類相關書藉封面設計的既有想像,並且它讓兩個創作者的作品在同一個舞台上最融洽地共同演出。

J:超級酷的!

交叉質詢。最後請兩位就設計或插畫詢問對方一個問題。

Q from D:熬夜趕稿的時候妳都靠都吃什麼來維持生命?

A of J:冷凍包子跟茶泡飯。

Q from J:我跟你媽同時掉到水裡你會先救誰?

A of D:打開筆電做一張漂亮的求救海報輸出張貼。

圖文資料提供:南方家園

《恐怖時代的哲學──與尤根.哈伯馬斯 & 雅克.德希達對話》

作者:吉爾安娜.博拉朵莉/著,洪世謙/審訂

譯者:葉佳怡

出版:南方家園

出版日期:2015/05/13