北歐電影筆記|伯格曼自我救贖之旅(III):《芬妮與亞歷山大》

似乎鮮少有導演的作品如此量產,完全不用在意票房如此一部部地拍下去(伯格曼可說是『幸運的』從未在好萊塢拍片),並且每一次的電影作品都與導演本身的真實生活如此高度糾結、纏繞。可以這麼說,這位瑞典大師所拍攝的五十幾部作品裡,都運作着獨有、複雜的伯格曼符號體系,自我揭露、解構、並不斷在影像敘事中拋出救贖的希望與幻滅。

伯格曼半自傳式影射童年形象的亞歷山大。

從《芬妮與亞歷山大》這部半自傳式的最後一部作品裡,我們似乎也逐漸看到他藉由電影尋找自我救贖旅程的完滿。回顧《野草莓》,擁有一切社經地位卻隻身孤獨的教授 Isak(視為伯格曼自身與父親形象的雙重暗示),在瀕死的夢裡夢見與過去愛人 Sarah 一同開心地凝視著雙親釣魚,好似暗示着在死亡搖籃的睡床上,永眠的夢裡最終仍渴求對親情與愛情的充滿。那麼,在《芬妮與亞歷山大》裡,伯格曼終於提供了一個與以往不同的光明結局,主角亞歷山大(伯格曼自己的影射)也終能在愛情與親情的懷抱裡安然入睡,不再冀希望於夢中。

不似以往總是描述藝術家的無能與漠然,在《芬妮與亞歷山大》裡,伯格曼給了電影中藝術家,主角亞歷山大的奶奶,一個正面溫暖的形象。不只如此,電影以耶穌誕生的劇場表演為開場,好似暗示着劇場仍是他最具希望以及鐘情的人生寄托。這是他電影裡少數、甚至可能也是唯一一次,上帝的形象是如此光明、正面地呈現在他的作品裡。不過,這個形象仍是在電影中的舞台劇中,而不是在角色的生活裡。電影裡,上帝仍帶走了亞歷山大的父親,如此殘酷。死亡的命題依舊是伯格曼電影裡重要的符號與母題。

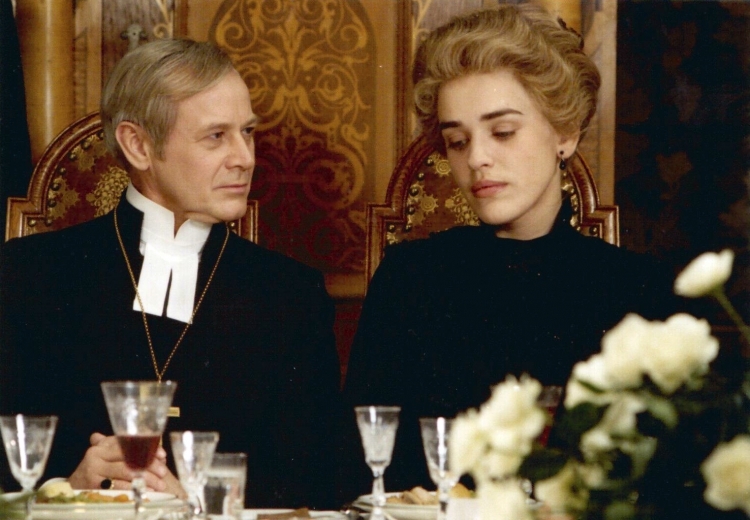

再嫁給主教,加入宗教家庭的 Emilie。

失去父親的亞歷山大,母親 Emilie 再嫁給一位地區主教。亞歷山大飽受主教繼父的嚴厲與無情,甚至因被認為說謊,而遭受鞭打處罰關進閣樓。這位繼父,即便職業是上帝的傳話使者,仍然無法提供亞歷山大所需的父愛,也明示著上帝愛的缺席與沈默。身為主教的繼父,總是宣揚上帝的存在同等於愛的存在。然而,在這裡,即便有上帝(主教作為上帝的形象),這裡依舊沒有愛。母親最後回家救回被關在閣樓的孩子,決心離開主教,逃離這個宗教使者,才可能是最好的出路,才能找回愛。

.jpg)

即便這裡有上帝,仍舊沒有愛。

電影最後,全家人從母親改嫁而「離家加入主教的宗教人生」 這趟旅程中「返家」,整個大家族再度聚首,伯格曼象徵性的將這趟「離家尋愛之旅」的終點放回原生的大家庭之中,難得地在他的電影裡提供了家庭溫情又充滿希望的結局。大家族重新總和,一切回歸到開場般的家族戲劇,喧鬧歡樂。這裡又再再看出劇場之於伯格曼,是愛與快樂的起點,也是救贖的終點。暗示着藝術提供了世人們快樂與希望,藝術家的最大工作便是在苦難的真實生活中,提供生命裡無解痛苦與虛無存在的逃離,是工作的使命、也是價值。

唯有離開無愛的主教,才是找回愛的方法。

更重要的是,《芬妮與亞歷山大》裡伯格曼再再追問:「究竟有沒有可以超越死亡的愛?」 父親死後留存在的家中的鬼魂,對伯格曼而言,先是嘲笑了主教的身份,代表上帝權威的主教也無法阻止鬼魂在身邊出現,如此無能。接著帶出父親超越死亡的愛,即便過世,仍然與家人同在。而要接受這份愛,亞歷山大歷經了幾次「超自然」的經驗,從害怕到了解。就連最後,亞歷山大的母親 Emilie 要與主教離婚,主教都棄守上帝,懇求Emilie留下,聲稱母親才是生命中的唯一。這或許便是伯格曼所精心安排的場景:「人們真正需要的,是愛,不是上帝。」

象徵上帝使者的主教,無法彌補亞歷山大失去的父愛,也無法傳達上帝的愛。

不過,最後在火災中喪生的主教,也變成如同父親的鬼魂回來,給了歡樂中的亞歷山大一記狠狠地敲頭,這個鬼魂,帶來的不是愛,而是恨。伯格曼仍再一次提醒了觀眾,永不消逝的鬼魂,也可能帶來恨,愛與恨總是生命中並存的掙扎。

電影最後一幕,亞歷山大飽受驚嚇逃到祖母愛的懷抱。當祖母讀著《夢幻劇》(A Dream Play)的同時,亞歷山大滿足地在祖母的懷中睡著。此幕,影射伯格曼童年的亞歷山大,不再如《野草莓》裡的「年老」教授(也是影射自己),在孤獨的死亡搖籃裡睡去,在夢裡尋求救贖。這裡,亞歷山大於「童年」便終可以環饒在家庭溫暖的愛與滿足中入睡,「安睡」不再與「死亡」連結,而可能是現下的光明與未來的希望。

祖母所閱讀的「夢幻劇」也平行呼應著伯格曼期望一連串噩夢醒來後的世界,是一連串的美好,又或者,夢境本身太美好,醒來便覺得世界太殘酷?戲劇所帶來的歡笑是否能敵世間痛苦?還是因為美好的戲劇,才更凸顯真實世界痛苦的存在?伯格曼仍然保留了答案,並將這個解答拋向了藝術家的工作,只不過,在《芬妮與亞歷山大》之中,這個寄望則偏向溫暖而樂觀。

將生命寄情於劇場的《芬妮與亞歷山大》。

從家族重逢相聚、迎接新生命的戲劇慶祝到祖母呢喃著瑞典劇作家 Egil Tornqvist 於《夢幻劇》中所寫的台詞:「任何一切事物都可能,想像是絕對的必要」,再再暗指藝術對生命的重要,在這,「想像力」才是一切「可能」的圓滿。伯格曼也曾於自傳中說過:「對他而言,要他去區別他生活中的想象與真實是非常困難的。如果要逼他,他或許可以讓現實世界保持真實,但是,鬼魂與幻影仍然存在,我又該怎麼解釋我的感知?那麼童話故事呢?它們是真的還是假的?」

看來,伯格曼承襲了北歐對超自然力量的相信(而不是對上帝),它們的存在,不在於不可能的客觀世界,而是在於每個個體對生命的需求,當你選擇相信,這些,就都是真的,有好有壞,有善有惡,有愛,當然也有恨。人需要相信自己以及選擇,或許對宗教的態度也是。夢醒之後,你可以有選擇美好的信念,相信新的世界。而在伯格曼電影中所暗示的自我救贖旅程,也終能從「死亡的睡籃」,逐漸爬上「救贖的睡床」。

伯格曼的電影就是他的人生旅程。

《芬妮與亞歷山大》融合了伯格曼電影生命中所關注的所有面向,雖然後期他的電影製作遇到相當大的資金問題,換了許多製片,他仍然以這部片贏得了當年的奧斯卡最佳外語片。這部當年以四集電視影集於聖誕節播出的特別製作,後來便出現了不同長度的電影版本,並且每年都在聖誕節時不斷於瑞典電視上重播,即便到現在,仍是瑞典電影史在庶民生活中最重要的集體記憶。