東雨・有一種性別認同叫迷彩 EP3|搬重物的時候,「ㄇㄟ ㄇㄟˇ 妳先讓一下」

終於卸完全部槍箱。還來不及投一罐寶礦力、還沒把捲到肩膀的袖子放下、還沒洗臉沖掉汗水的黏膩,阿蕙便靠了過來。

「走啦抽菸。」她低聲說道,一臉不悅。我大概猜得到是什麼事。

我們避開其他人,找了個風水好的角落(靠北事情不會被偷聽的地方)。阿蕙掏出菸叼上,咬破晶球,她的咬牙切齒有藍莓爆珠的味道。

「我有很女人嗎?」她突然問一句。我歪著頭,端詳她:一身虎斑迷彩、叼著菸、站三七步、頭髮剃到耳上、臉上看不出一絲可愛或秀氣、目測 A 罩杯、要不是有運動內衣大概很難注意到胸部那微微隆起——不對,我有點懷疑自己這樣算不算一種男性凝視。

「不然這樣說,」她吐出一口煙霧,再追問:「你覺得我不夠 man 嗎?」

「妳先看我好了,妳覺得我有夠 man 嗎?」我反問。

「什麼夠不夠 man,啊你就是男生啊。」

「那就對啦。不管夠不夠 man,妳就是女生啊。」

阿蕙有這種問題,我可以理解。這不是第一次,剛才搬槍箱我也留意到:她又被晾在一邊了。

✹ ✹ ✹

「搬槍箱」對海陸步兵來說是常有的事,比其他軍種其他單位更頻繁。每年的機動、打演習、移防支援,軍械裝箱進進出出,武器留在械庫的時間其實並不長;尤其下基地期間,每天清早開庫,槍箱全搬出來,帶武器操課,傍晚或晚上收操再搬回去——附帶一提,械庫可能在二樓或三樓。

那場面是十分混亂的。安全士官吹哨報時,械庫開啟,所有進出的人員和軍械都要填表登記;先一批士官進入械庫,將槍箱一口一口推出來,像棺材似的;外頭的人排在械庫門口,站槍箱左右兩側,大喊三缺一,跟打麻將一樣,四人才能合力搬一個箱子;彎腰或半蹲(建議半蹲,彎腰搬重物很傷),站好四個角抓穩,大喊「一、二、三、起!」。而通常這時,連上那幾個女生會被擠到旁邊去。

一個槍箱多重呢?假設四個人合力搬——T91 步槍重 3.2 公斤,箱子內二十幾把步槍,還有木箱本身的重量——一個槍箱將近 100 公斤,每人就需負擔約 25 公斤。這還只是步槍的槍箱,若裝著機槍可能更重,而二零防空機砲一門就 80 公斤,加上零附件破百公斤,那一箱要六個人才能搬。如果哪個人沒力、鬆了手,槍箱砸下來,肯定是腳骨碎裂。

這群男人,講好聽會說「這箱很重,我來搬就好」,或是怕女生力氣不夠不安全;但在我看來,就是一群男性賀爾蒙過剩的傢伙,在女生面前秀肌肉,展現自以為是的紳士風度。

連上的女生,反正想搬也會被擠開,插不上手,乾脆就在一旁聊天。這是她們的摸魚方式:先往前做出要搬的樣子,然後被男生擠到後面,等一陣子,再往前伸手要搬,然後再被擠到旁邊⋯⋯如此反覆幾次,二十個槍箱都被抬走了,可能一箱都沒搬到。而阿蕙相當不屑這種行為。

阿蕙站在那兒,伸出雙手,準備接下槍箱,這時總有哪個男人冒出來,插進她的位子;她的手還懸在空中,但她不氣餒,等下一箱,然後又一個男人冒出來搶走;阿蕙有點遲疑,是不是自己站得不夠前面,但她又不想硬擠進去,不想跟一群流汗的男人碰在一起。終於這次她看到機會了,三缺一,有一個角沒人站,她趕緊進去卡好位,準備跟大家一起喊「一、二、三、起!」

這時總有人注意到,哎呀,四個裡面有一個是女生,便會大喊:「欸那個誰,阿傑!你來跟她換!『妹妹』啊,妳讓一下。」

【妹妹的讀音】

「ㄇㄟˋㄇㄟ˙」:這種字正腔圓的念法,我只在國語文朗讀比賽聽過。

「ㄇㄟˇㄇㄟˊ」:1、可寫作「美眉」,通常語氣輕佻,指漂亮的年輕女性,但2010年後使用漸少,該詞近年被「妹仔」取代。2、通常由成年人對小孩使用,大多語氣和藹,表達對晚輩或兒童的關懷。

「ㄇㄟ ㄇㄟˇ」:常見於職場,稱呼年輕女性,通常指資歷淺的新人。

阿蕙超討厭別人叫她「ㄇㄟˉㄇㄟˇ」。都 25 歲的 T 了,都海軍陸戰隊了,還叫「ㄇㄟˉㄇㄟˇ」到底算什麼意思?

入伍之前,阿蕙是美髮師。義務役入伍都要剃頭,之後不論長得快慢,強制兩週剃一次;志願役的標準寬鬆一點,剃兩側和頸後,瀏海上面只要不蓋到眉毛就可以,但平均也得每個月剪一次。

他們有些人聽說阿蕙以前的職業,都會半開玩笑問道:「所以可以找妳剪頭髮嗎?」阿蕙也答得爽快:「可以啊。我之前在髮廊的價格,剪一顆一千多塊,要嗎?」玩笑就只剩乾笑了。

迪士尼動畫《亞特蘭提斯:失落的帝國》之中,有那樣一段:探險途中,眾人在洞窟紮營過夜,搭著帳篷、聊著彼此的過往。面對奧黛麗——這個探險隊最年輕的成員,年僅十幾歲的波多黎各少女技工——主角麥羅問道:「奧黛麗,我沒有惡意。但一個少女怎麼會成為百萬探險隊的機師頭頭?」

阿蕙肯定經歷過無數次這個問題。不論營內或營外、男生或女生、初識或熟人,總有太多人問:「為什麼簽進來?『妳』怎麼會想當陸戰隊?」

我從沒問過她這個,不論她介意與否,我總覺得這問題太過私人。她是如何放下梳子和剪刀、抓起鋼盔和步槍,那是她的人生路口。我不確定我們是朋友或僅是同事,探究多了,顯得失禮。那些人總問她,剪顆頭一千多塊的美髮師跑進來做什麼?但我只問她,在美髮業跟客人聊天陪笑會不會很累?

「會,」她擺出一臉服務業的厭世:「而且我沒想到進來之後,還要跟班長學長聊天陪笑。」

我想像過美髮師版本的阿蕙:馬丁靴、窄管褲、短袖黑T、銅製手環配銀耳釘,一頭俐落短髮往前抓出層次,在髮廊後巷抽著菸,等著下班後跟女友去約會。在那個場域,她是執刀的人。

她是美髮師,不是洗頭小妹,一身酷酷的中性氣質,不會有人當她是小女生、不會有人覺得她搬不動、不會有人叫她「ㄇㄟˉㄇㄟˇ」。然而到了軍中,儘管頭髮已經剃到耳上、儘管身材不凸不翹、儘管不青春不可愛,但這些男人總可以在人群中認出「ㄇㄟˉㄇㄟˇ」,如萬綠叢中一點紅。

✹ ✹ ✹

還記得阿文嗎?Gay、聲音細軟、被叫阿嘟,部隊裡這些男人都不想和他打交道,好像他身上帶菌似的。但阿蕙這個 T 一到連上,步兵班想要她、火力班也要她,好像她進了哪一班,哪一班就香一點。

男同志、女同志,都是同志。但在這群臭直男看來,男同志的重點是男「同志」,女同志的重點是「女」同志。一個同志,各自表述。

阿蕙看著這些男人湊過來,將她擠開,逕自接走所有她手上的重物。他們喊著「我來」、喊著「換手」、喊著「妹妹」,她白眼都快翻到天邊去了,看不懂這是演哪齣。

阿蕙不懂,但身為直男,我可太懂了。

聽說韓國人在喝酒的場合,必須先知道在場所有人的輩份關係,才知道如何應對;而我們這些臭直男,必須先知道對方的性別,才知道用什麼模式跟對方相處。當對方的性別有模糊空間、或不符合我們對該性別的想像,我們是不是該暫緩,審視自己的應對與思維?不,我們才不這麼幹——我們是逃避認知失調的動物,我們只想依循過往的經驗,單一模式套用所有情況。

大多直男的情商是很低的,我們與人相處只有兩種模式:「男生」或「女生」。

所以這情節早已寫定了,分場、台詞、動作指示,都定稿照搬。每當面前有女生在,任何髒苦的、勞累的、危險性的事,男生就會接手去做。每當女生手上有任何重物,或甚至不是重物,男生必定要展現自己的體貼與紳士。而就在這時,男生內心會響起舞台指示:「回頭看」或「不回頭看」。

「回頭看」:乃直球對決。那一眼不能多於兩秒,多了顯得油膩、少了不夠力道。此時盯緊對方的反應,女生的神情中,應會透露一點被介入的驚慌、遇見騎士或王子的欣賞、被幫助的依賴與不好意思、甚至天降英雄的感激。演員需接住對方的表情,透過眼神的接觸,加深彼此連結,讓對方深刻認知到,是自己的現身接手了這重擔。

「不回頭看」:此為內斂式呈現手法。那些驚慌、欣賞、依賴、感激,基本一樣,但需在演員心中自行想像,並透過背影傳達出寬厚、結實、有擔當的形象。演員在數十秒內不可回頭,並故做日常一般的輕鬆,表現出區區小事不足掛齒的俠義姿態。

當然,也有「不回頭看之後再回頭看」的呈現版本,但這需要極高的氛圍掌控能力。不回頭與回頭的秒數控制,必需極其精準、時機完美,才能達到強烈戲劇效果。

這是所有直男心中,從小到大,演過成千上百次的劇本。

阿蕙看不懂很正常,但我看得懂。正因我看得懂,更要謹慎,過多的關心和幫助是不該有的。如果我依循舞台指示,我也就只是一個服膺於刻板的平面角色。

✹ ✹ ✹

某次晨跑,那天速度不快,阿蕙難得沒跟上。我刻意拖到隊伍尾端,看阿蕙並不是喘不過氣、也不像血糖過低,而是繃著臉,眉頭鎖在一塊。我並不出聲,僅用眼神詢問;阿蕙也不出聲,只是搖搖頭,示意我別管。

硬拖著身體跑完,收操時她才悄悄跟我說:「月經啦!該死的。」

「幹嘛撐?請生理假啊。」

阿蕙用下巴指向一旁。我順著看過去,幾個女兵坐在冰桶箱上——每個月有生理假可以請,這是應有的權利,當然就不出操不跑步——阿蕙卻面露嫌棄:「誰要跟她們一樣。」

我可以理解阿蕙的嫌棄。國中時期,某些體育課躲在樹下不跑步的女同學,我也看不順眼。但就算有人因此偷懶,也不要緊——在這安全網上,寧可讓人偷懶耍廢,也不要漏接——生理假仍是必要的。換作是我,大概也會請好請滿、休好休滿——疼痛指數是幾分?有到需要請假的程度嗎?表情是不是要更痛苦一點才有說服力?——沒理由身體不適還要自我審查吧。

可這種審查,時時在阿蕙心裡進行著。審視自己、審視柔弱、審視女性化。柔弱,好像就認輸了;女性化,好像就失敗了。又或者在某些人心中,這兩者是畫上等號的?尤其是穿軍服、當海陸,那跟柔弱與女性化更搭不上邊了吧。

為了入伍,有如入宮。那些全被閹割,阿蕙有如太監。

於是,阿蕙剃了頭髮,也剃除了柔順與翩然;生理假從來不請,彷彿月經不存在;便服選寬板牛仔褲和球鞋,封閉身材和曲線;說話的語氣降音,有關鼻音與嗲氣的發聲部位,全部切除;剪裁動作與神態,兩腿間保留約 30 度的開口,坐姿張腿略比肩寬。

不談論性、不展露性,阿蕙做為一個女人,我在腦海中回憶軍中的種種畫面、書寫著「她」,但我看不見能被指稱為「她」的特徵。

阿蕙知道,就算她晨跑不掉隊、體能三項滿百、練出六塊腹肌,搬槍箱還是會被擠開、三缺一不會喊她、「妹妹」還是「妹妹」。偽裝、隱蔽、掩蔽,通通不管用;阿蕙穿了一身的迷彩,卻融入不進去。如果她是男生,就不用煩惱這些。

當男生,就沒問題。但一個當男生才沒問題的地方,大有問題。

「你會想當男生嗎?」我曾問過阿蕙。

「小時候想過,」她擲下菸頭,將星火踩熄:「算了吧,誰要當臭男生。」

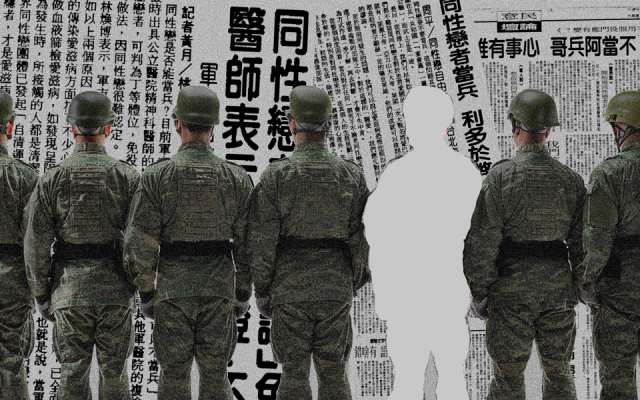

【有一種性別認同叫迷彩】

有一種性別認同叫迷彩。他們陽氣過剩、精蟲衝腦,他們歧視男也歧視女、黃腔滿口橫飛。性平教育 20 年,在軍中只是一本簽到簿。

【東雨】

畫過圖、寫過詩、跳過舞、演過戲,但不喜歡被稱文青(現在也不年輕了)。怕苦、怕難、怕死,練體能像會減壽一樣,卻穿上虎斑迷彩,簽了四年海軍陸戰隊。