新竹玻璃的「透明大百科」到台東慢波,專訪無氏製作 Pili Wu:比起設計炫風,更想做一場小雨

設計師 Pili 在臉書上轉發 Daft Punk 解散原因:

「在 Daft Punk 中,我們試圖用機械形象,表達機器無法感受、但人類能體會的東西。但在 2023 年我們生活的現在,我最不想成為的就是機器人。」

作為資深粉絲 Pili 一定很不捨,但卻也認同吧。

作品想要充滿人性與情感,技術與形式都只是跟上人心的工具,這對 Pili 所成立的無氏製作來說,是為核心。「form follows story 型隨在地」,是 Pili 所有作品的出發點。

無氏製作 2011 年成立至今,最讓人稱道的是 Pili 輪番玩轉台灣生活中常見的素材,將被忽視的日常,以設計創造新的價值可能性。

把塑膠粉紅免洗碗的皺摺、肋柱結構,與傳統陶瓷工藝結合,作品《塑瓷》裡,強烈的塑膠感和高級的瓷器,有些叛逆地相遇;2017 文博會上被粉到刺眼,展區規劃「粉紅小北」將小北百貨裡最常見的塑料質感,與粉、紅色階大量再現,提出「小北粉紅色票」;回收一次性塑料湯匙,設計成分別盛裝餃子、小籠包的環保湯勺,將永續、設計與飲食文化攪進一件作品裡碰撞。

——這麼多年來,Pili 似乎未曾滿足,還在冒險,「設計師內心不是都有那個小火苗嗎?想做自己想做的那種啊?啊可是偉大的航道這麼大,每一次去打,也都會傷痕累累。只能再和隊友回來,繼續練等。」

他說的偉大航道,指的是整個設計的大環境,包含眾多甲方。

搖旗吶喊,出發吧

爸爸是牙體技術師,一直希望 Pili 長大可以當牙醫。

「這一份期待就是希望我不要像他那麼辛苦吧——簡單說就是希望可以從乙方變成甲方。」

後來成為設計師,大多數的時間仍然是乙方。但 Pili 期許自己是有野性的乙方。

成長過程並不享受讀書,背東西對 Pili 來說很辛苦,且他老懷疑,為什麼要把以前的話再背一次?質疑「複製」,或許是因為在他喜愛的音樂世界,最酷的音樂人都是搶先發出新聲音的人。「你看那些音樂人,很常是在社會中最早先唱出一些比較酷的事情的人——最早想要把一些心裡的東西唱出來的那種感覺⋯⋯」

「我一直希望,台灣的設計可以和音樂一樣,說發自內心的話,表現自己的風格。」

唸書時期被 Duff Punk 迷倒,聊起對他們的喜愛,骨子裡更多是對經紀人 Busy P 所創辦的唱片公司 Ed Banger 的佩服。「他早期幫 Daft Punk 操作形象,後來挖出很多很棒的法國音樂人,很酷,他們很喜歡挖掘自己生活,然後把它變作品。」

卯起來深入研究,Pili 發現這象徵未來科技的前衛音樂裡,許多元素其實都出自六〇到七〇年代的黑膠、早期的爵士樂,「好矛盾,為什麼你可以把過去的東西取下來,變成是現代的作品,然後做得非常美麗?」著迷於音樂上 Sampling (取樣)的製作脈絡,「它讓音樂很扎實,打造出好像似曾相似,卻又有創新之處——文化創意不就是在做這件事?把適合留下來的,傳唱下去。」

但要留下什麼?追隨國外大音樂廠牌,深入理解他們操作音樂的方法,讓 Pili 不斷受到衝擊。但一個大浪打來,他問自己:「好啊,那我們是誰?」

大學唸的是實踐工業設計,Pili 說台灣的產品設計跟著市場需求走,大多需求落在消費型的電子產品,很難展現風格。內心有股鬱悶難發,直到出國參展,想說話的慾望爆發。

2008 年他以作品《圈凳》參加米蘭設計展。椅子的上半是傳統古董中常見的典雅圈椅,下半則是台灣人最熟悉的塑膠椅,高級與廉價,成為一體各自表述。「那時候就是因為『我們是誰』這件事情不清楚,所以才做了《圈凳》。」

當時在米蘭展,拿起相機就被館方制止,「他們怕我們是中國人,來抄襲的。」介紹自己從台灣來,就被問 Thailand?在 Pili 心中《圈凳》是激烈的作品, 當時他把團隊名稱取為「Conflict Studio 矛與盾工作室」,因為:「我覺得一切都太矛盾了。」

隔年他再次帶「全球在地計劃」系列到米蘭,將台灣傳統工藝和 IKEA 的產品結合,嫁接看似對立的「工業品」與「工藝品」。Pili 知道設計師在成長過程都受西方洗禮了一輪,所以審美認同往西方靠近是正常的,「但台灣是有很不一樣的美,我希望讓它被看見。」

一盞 299 元 IKEA 的燈,一打開,裡面是繁複華麗的雕刻。Pili 找來台灣傳統精緻工藝的老師,將薄胎、細銀、玻璃藝術、漆藝、傳統木雕等深厚手藝,運用在 IKEA 的傢俱上。「有點像龐克運動,我在搖旗吶喊告訴大家——這是,台灣的風格。」

當時 Pili 上過《AD》、《Wallpaper》等國際雜誌,如果有外媒來台灣拍攝,他會要求去太原路拍瓶瓶罐罐和滿出來的生活物件,去菜市場體驗吵雜與地板溼滑。「我就想告訴國際,台灣長這樣,台灣有一群設計師!」

「輝煌嗎?可是我覺得沒用。上了雜誌,台灣的工廠也不會來找你。」

搖旗吶喊之後,生存仍然是一方需要被平衡的現實。

落地,任性生存的技能

現在做設計,不再特別講「我是誰」了。

「後來發現,這個問題可以不用問。你就好好面對自己的生活,把生活做出來⋯⋯而且,你也偽裝不了誰。」

2013 年 Pili 將「吳氏設計」轉型成提供品牌整合、視覺包裝與展覽規劃執行等多元業務服務的「無氏製作」。看起來什麼都能做,Pili 說這就是台灣設計師的現象,因為市場淺,沒辦法做到深入單一專業就養活自己,「所以練就我們什麼都要會,串聯能力變得很強。」

可以和茶籽堂、全家便利商店合作視覺包裝;也可以設計製作忠泰企業的擴香禮盒、與 W 春池合作出循環玻璃燈;接連參加文博會、設計展等策展,展覽越做越大。

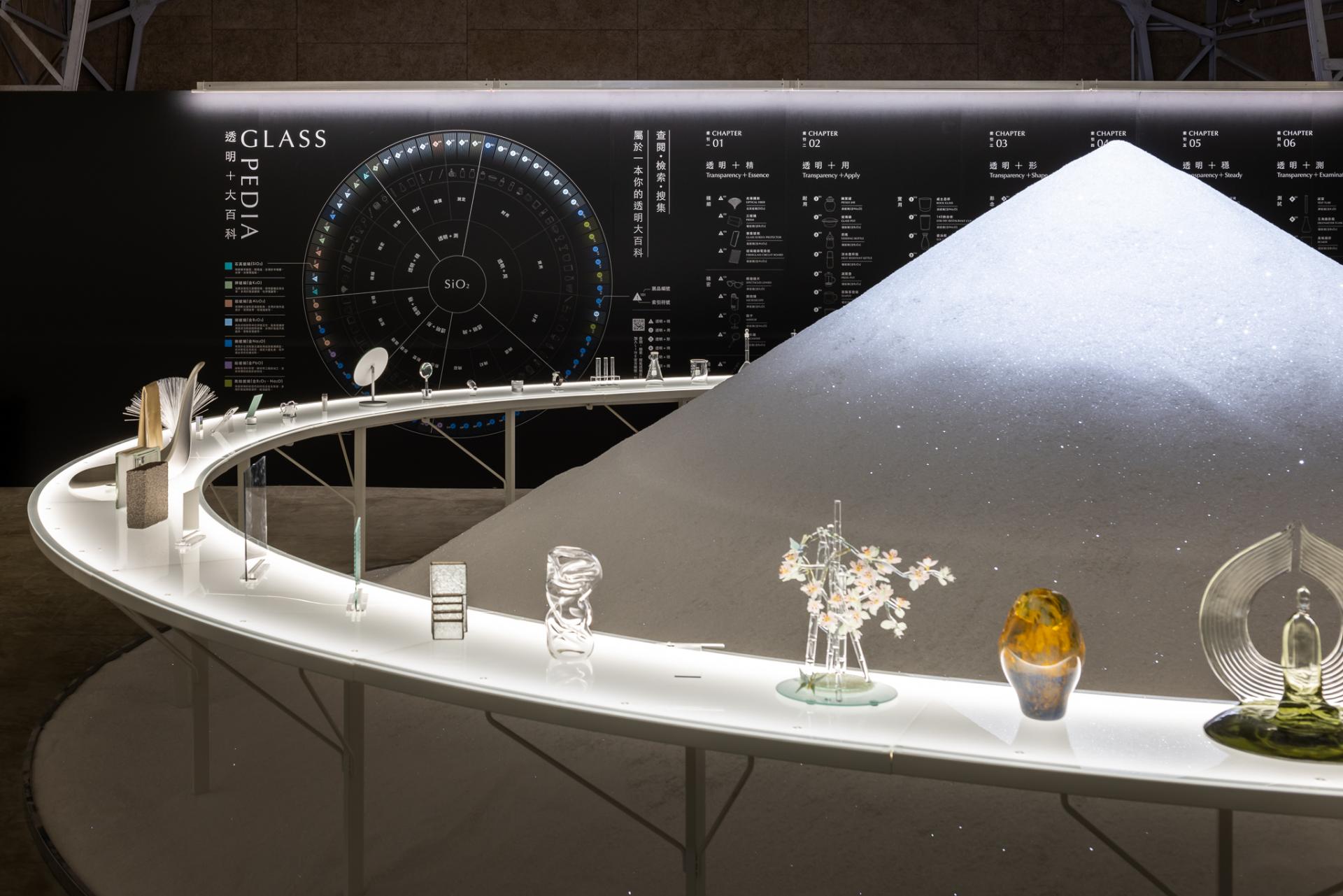

去年接下 2022 新竹玻璃設計藝術節,推出「透明大百科 Glasspedia」。「身為工業產品設計師,我一直都想要幫材料說話。我對材料很有感情。」他把玻璃分類歸納,慎重如專業咖啡師般作出玻璃的專屬風味輪,展示看似單一材料中的變化光譜。甚至幫玻璃配音,讓材料說自己的故事。「展覽裡的材料都是新竹在地廠商做的玻璃,他們真的都很厲害。」把玻璃的物理性質說得有趣,讓觀者再次注目新竹的玻璃產業發展。

工業設計、視覺設計到策展,十八般武藝全都用上了,但 Pili 想做的始終單純,「我做的事情,不是代表我個人而已。我的定位,是幫大家把話說出來。」

如何將設計做為一個通道,讓故事與需求被聽見? ——「台東慢波」是最佳例證。

2020 年起,無氏製作擔任台東設計中心為期三年的策展團隊,推出的第一個計劃是「台東慢波」。「我們是受了科班的設計教育,而理解設計是什麼。但我們不知道台東人怎麼理解『設計』。」以台東設計中心為電台基地,邀請台東人上 Podcast 講自己的故事、提出他們正面臨的需求。

「慢」是重要的。過去作展覽的經驗田調時間往往很短,被提案、結案的時間追著跑,還來不及發現問題,就要急著解答。「所以這次我想直接改變,不做策展,把台東設計中心的空間打開,變成一個慢慢蒐集聲音的地方。」

要不要開案,台東人的想法是關鍵。

Pili 嫁接起落實專案執行之前經歷的 4 道過程: Problem,請台東人提出自己的疑問;Podcast,在 慢波電台發表內心的好奇與期待;Plan ,和政府研擬出可以回應問題的計劃;Project,根據計劃延伸開立專案。

例如,台東人說,靠海的台東在海域教育上其實是不足的,不時會發生海難。因此無氏製作和官方研擬,重新設計了海邊的警示牌,讓海域教育與警示訊息更有效的溝通與被傳達;有老師說,台東的小朋友很多上學的路途都比較遠,書包感覺很重。加上台東政府會送國小新生書包,如果設計不被喜歡,就會形成浪費。無氏製作因此展開專案,設計出一款有負重系統、外觀又好看的書包。

「比起暴風雨我還是喜歡偶爾來一場小雨滋養土地。」不是浩大的網美打卡點,也沒有絢麗的設計外觀,在台東設計中心落實的案子,Pili 形容都隱形地像一場場小雨。

「我們也還在學習這種隱形,這和設計教育裡要『被看到』的本質其實不太一樣。」在學習過程中學到的設計,常常會是追求創新,「但在社會及商業環境中滾動,大概只有 10% 不到的機會能使用到這個詞彙,轉而讓我理解設計最大的實踐是在優化。」

優化的推進有時緩慢地也讓 Pili 心慌,因此可以拋頭顱灑熱血的契機,他不會放過。今年 Pili 和團隊在接到台灣設計展的邀請時,就一起做了決定——這次要很任性。

偉大的航道

2023 台灣設計展在新北市舉辦,無氏製作負責其中一展區「Life in Circle」,目標是呈現出屬於新北的「混種青」。但混種是什麼,青年又指涉了誰? Pili 從還模糊的命題中抓到了玩耍的空間,最後交給官方的提案順利通過,「可能是因為我們提出的東西,超出他們的想像吧。」

.jpg)

Life in Circle 戶外展區「如果在新北,一個屬於我的烏托邦⋯⋯」,邀請新北青年在發財車上許一個「新北之夢」。

Pili 定錨:「我覺得有改變遊戲規則的人,就象徵著青年。」於是,像他這樣的青年,號召了一大群青年,再次踏上航道。

早早選定要用嘻哈談土地,Pili 認為嘻哈是一種很直覺的音樂創作,只需要基本的 beat 或 sample 中,就能開唱(砲)。「嘻哈裡常有一個現象是,歌者很常唱出自己出生哪裡、來自哪裡,有一種直線對決的態度在裡面。」邀請嘻哈龍虎門做音樂統籌,尋覓與徵件後落定了六組新北音樂人。

開始創作前,在地編輯先帶著音樂人與美術團隊,拜訪六組新北在地青年,打開他們的房間與日常生活,意想不到的田野就此展開。「有些畫面實在很荒唐。一大早,我們到坪林山上拜訪茶農,你會看到有人很興奮、有人沒睡醒,這些平常不會遇到的人,被湊合在一起。」

「百合花的林奕碩就很喜歡、超積極,他跟茶農青年聊完,再跑去找老茶農,還被邀請在茶園開怪手⋯⋯」

.jpg)

Life in Circle 室內展區,呈現六種關於「生活在新北」的內在樣貌。

.jpg)

創作者真正和土地上的人與環境對話了,不管尷尬或是熱絡,真實就在其中。

大部分的展覽,可能是針對一個主題,以文字蒐集、濃縮、呈現。但無氏製作在蒐集之後,將關鍵字餵給 AI 計算出六組青年人格,接棒給音樂、影像、美術等不同媒介的創作者轉譯,最後再匯聚在同一個展間呈現。「在展出之前,誰也不是到最後展覽會長成怎樣。」

每個人都卯起來,音樂每首只要兩分半,大多數人都做三分鐘以上;電影美術指導陳炫劭和團隊進場整整兩週,每天在倉庫內外搬運與挪動,「他還請來電影質感師,就為了畫房間裡那個壁癌。十六影像團隊的影像真的很好,你知道他們每一支影片做業配可以賺多少錢,可是他們願意⋯⋯」

結局是——把製作成本梭哈用罄。

Pili 說,這其實也是掙扎。找喜歡的人一起做事,但往往那些人,都不是那麼處於體制裡,「他們大都是在外面快樂奔跑的野馬。」想把這些有才華的創作者,拉進系統,一面是讓創作者也可以在資源下被最多人看見,另一面或許也是為了,讓系統活著。

「雖然叫 Life in Circle,但其實我仍然是想在系統裡做不那麼系統的事,繼續創造差異性跟有趣的事。我真的不想要,有一天成為疲乏的存在。」

最近 Pili 會開著 YouTube 隨機看 24 小時連播的《航海王》,「欸很像吧,我覺得我們就是魯夫這個團隊,一開始很弱,經過很多座島的淬煉,越級打怪,然後變強。」

政府也好、企業也好,這些甲方,Pili 覺得就像是「偉大的航道」,裡頭有各種傳奇角色。「這次闖進去,啊能力不足了傷痕累累,再繼續練啊,這些傷痕都會變成更強壯,或是更正確的存在吧。」

.jpg)