「我已是殘花敗柳!」——但當年,這也曾經是一部觀念新穎的作品啊

金馬五七,榮耀當下創作的同時,時間也洗蝕著過往記憶。影史上或沉寂或曾經喧騰,作品與背後故事都值得一再提醒。BIOS monthly 與國立臺灣文學館合作,從館中挑選與影視相關的重要藏品,從名家存世的殘稿手跡中看見一代代劇作者的所思所想,有的讓我們看見時代推移的軌跡,有的讓我們察覺那些過往何嘗不是現在。

近年,網路社群平台常有將臺灣九〇年代類戲劇畫面片段剪輯或截圖再製。或原封不動,或改圖模仿,都能獲得熱烈傳佈。留下不少「大眾婚戀小說」的日治時期作家吳漫沙,作品常有「新女性」「摩登女性」的形象描寫,以及現代與傳統觀念的拉鋸。而如今讀他留下的劇本作品中,我們竟能獲得類似「玫瑰包」的娛樂性——即便那娛樂性的成因可能不再是作者原先的企圖。

如今,上網搜尋《玫瑰瞳鈴眼》或《藍色蜘蛛網》,數量最多的結果不是盛竹如嚴謹的旁白講稿,抑或劇情脫胎自哪一則真實社會案件,而是一張又一張迷因圖。從不同集數擷取的電視畫面裡,距今二十多年前粗糙而略顯浮誇的鏡頭構圖(一名女子頸上纏著蓮蓬頭翻著白眼),加上因抹去前後脈絡而顯得荒謬的字幕(李組長的心頭不由得震驚了一下),在台灣電視節目史上佔一席之地的類戲劇,沉寂之後轉化,成了社群時代風行的素材庫。

無論是以重大刑案改編的《台灣變色龍》,或是以女性為主角的《蝴蝶密碼》、《紫色曼陀羅》,節目上除了協助劇情推進的旁白,還有負責解讀故事、替案情加諸「寓意」的主持人,史筆般為劇中角色的行為做出道德判斷,以矯視聽,緩和劇中動輒謀殺、性暴力、不時有倫理悲劇的通俗元素。然而,就連這個部份,也由於時代價值觀的變化,成為了笑料;主持人將角色動機與形象作扁平化的解釋,其中的不合理與權威感,恰成今日笑點之所在。顯然,幽默荒誕並非這些劇碼最初製作時所期待達到的美學效果,但作品與閱聽者之間語境的有機變化,自然造就了這樣殊異靈活的社群現象。

可以想像,當這個世代的年輕讀者翻開吳漫沙的《落花恨》,在劇本之中也會感受到類似的浮誇:

秋遠:不!這世界只有妳才配做我的妻子!

素娟:過去我們倆是理想的一對,現在,我已經沒有資格了!我已是殘花敗柳!秋遠,你把我當作死去吧!

⋯⋯

媒婆:妳為什麼要把她賣掉?

趙妻:她年輕漂亮,佔我的丈夫,我恨她,我早就要把她賣掉,找不到機會,現在我丈夫到北京去了,所以我利用這個機會,把她賣出去!

如果你看著這些對話忍不住笑,旁人想必可以理解。不過,正如《玫瑰瞳鈴眼》最初不是為了迷因而生,吳漫沙這位日治時代作家的創作,也不能只是以當代的視角來定位。

新與舊的換日線

台灣第一家電視公司台視開播那一年,吳漫沙五十一歲,面前攤著一疊孔雀牌六百字稿紙。那是六〇年代初,電視公司裡想必有幾個人曾經讀過吳漫沙手寫的電視劇本——挟帶強勢媒體的傳播力與資源,電視不只取代了野台歌仔戲之類上個時代的娛樂,也吸納了舞台劇作家和小說作者為電視台寫故事:廖清秀、文心、林鍾隆、鄭煥;說是吸引,其實電視台也需要這些創作者的生產來填補播出內容的需求。連鍾肇政也抱怨過自己曾被要求在一天內趕出一個小時的劇本,寫完馬上送到片場去拍,品質也就差強人意。

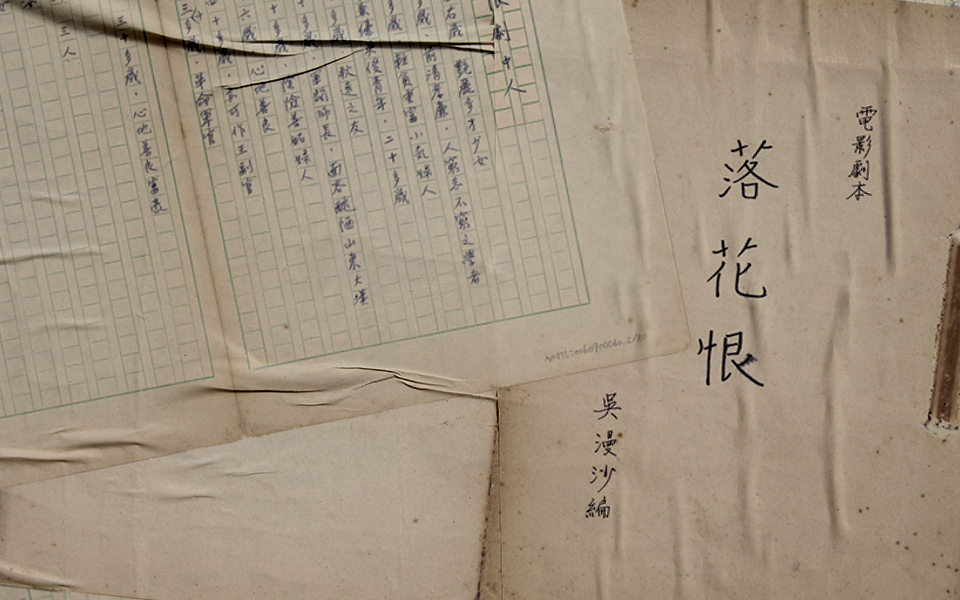

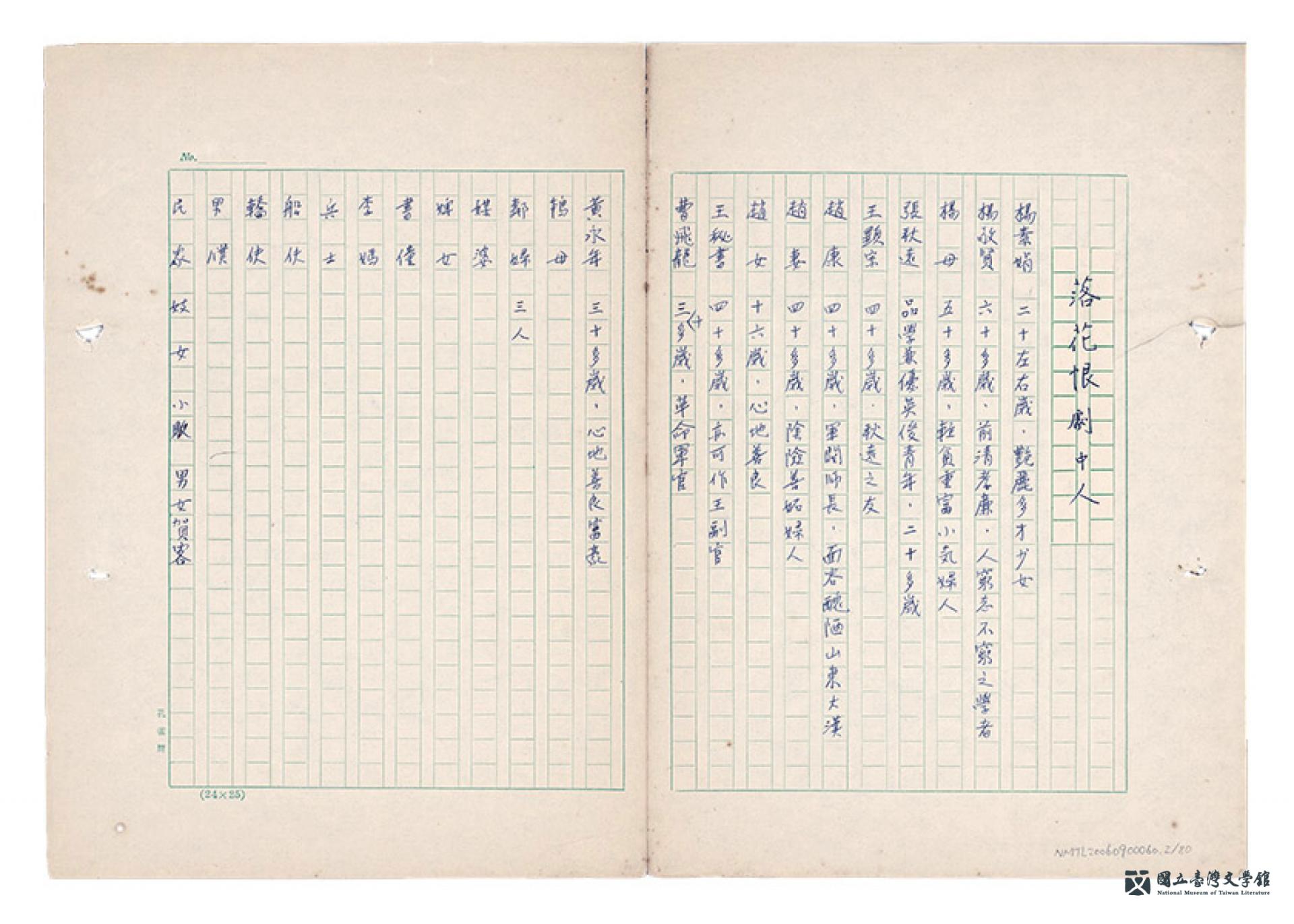

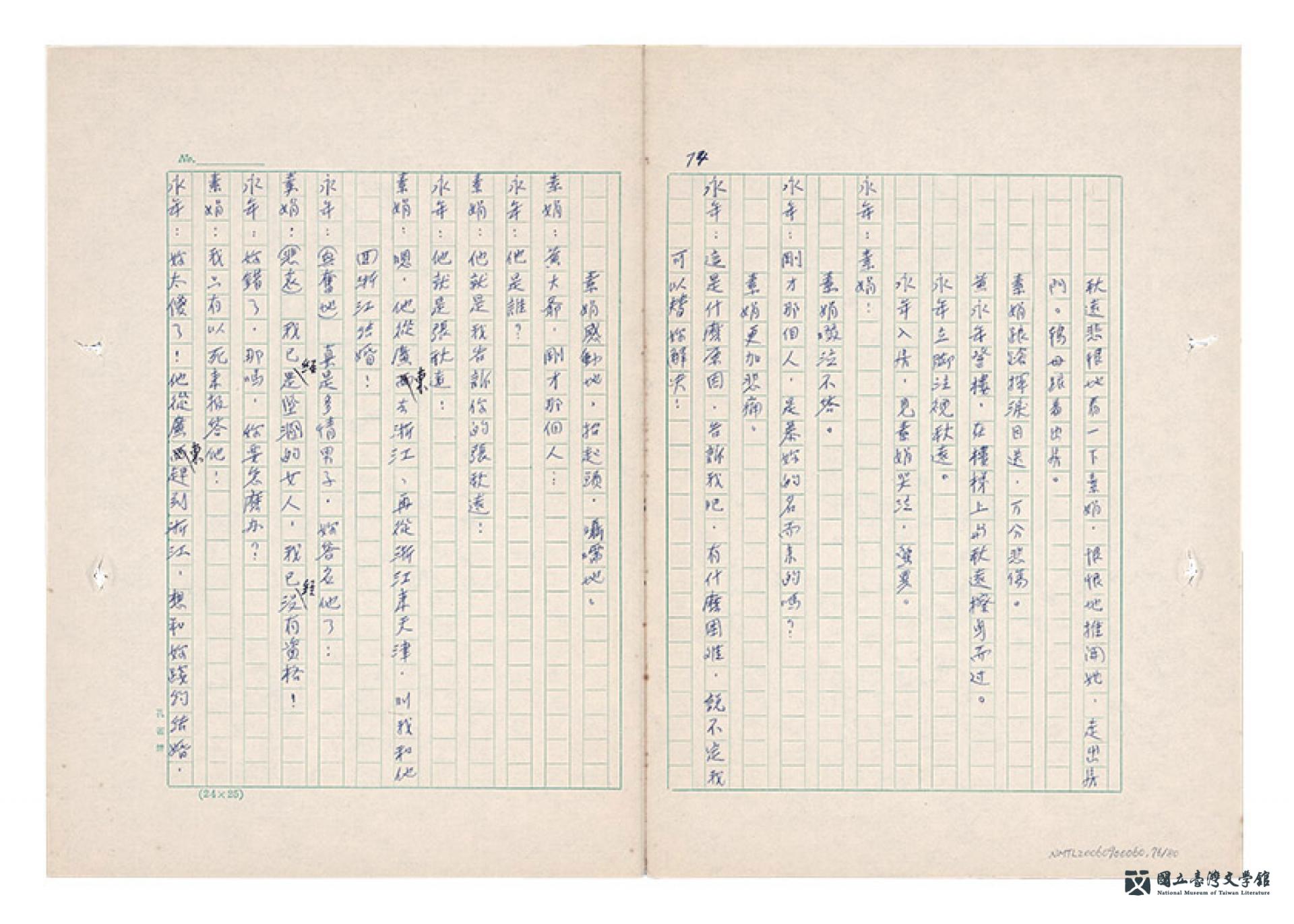

吳漫沙《落花恨》劇本手稿。吳明月捐贈。

吳漫沙《落花恨》劇本手稿。吳明月捐贈。

二戰結束前,吳漫沙已經是文學作家。日治時期,他受到大眾小說家兼《風月報》編輯徐坤泉的賞識與引薦,開始了小說創作。《風月報》的前身《風月》,是由大稻埕地方仕紳組成的「風月俱樂部」的會刊,顧名得義,呈現了舞女、歌姬、女侍和知識份子的韻事與風光。吳漫沙當時既是編輯也擔任作家,他的創作《桃花江》、《韭菜花》一樣跟上了當時社會風行的話題:自由的戀愛,以及摩登的女性。

如今,學者們觀察吳漫沙的文學作品中女性的發聲,多以偏向正面的態度,將其描述為「現代的」「新女性」。例如《桃花江》的角色梅痕為了家計決定以舞女為職,但卻不因複雜環境而動搖,與正派文藝青年相戀,還不忘回到家鄉桃花江奉獻建設。這份表彰「新」的企圖,在《落花恨》的主角素娟身上也可見得:角色設定為清末民初「二十左右歲,豔麗多才少女」,生活在背景年代中相較開明的家庭,博覽群書、吟詩寫作,也差一點被允許有擇其所愛的自由。故事的動能與高潮,就建立在這樣一位處在時代交界的女性,必須面對「相對傳統」的環境所產生的衝突——

相對開明的父親過世之後,觀念陳舊的母親將素娟許配給富有的北洋軍閥趙氏,不讓素娟與一見鍾情的貧窮書生秋遠相戀。而那富有的軍閥,早有另一段婚姻,元配得知老公在外的一段情,使計把素娟賣到妓院。不幸與君生別離的故事雖略嫌常見,本質卻是新舊觀念之間傾軋的悲劇。

除了主要角色,配角們也環繞著故事核心,明顯地可以大致分為「新/舊」、「開明/傳統」兩方。光譜一邊是故事中的正面角色,反之,則為反派:

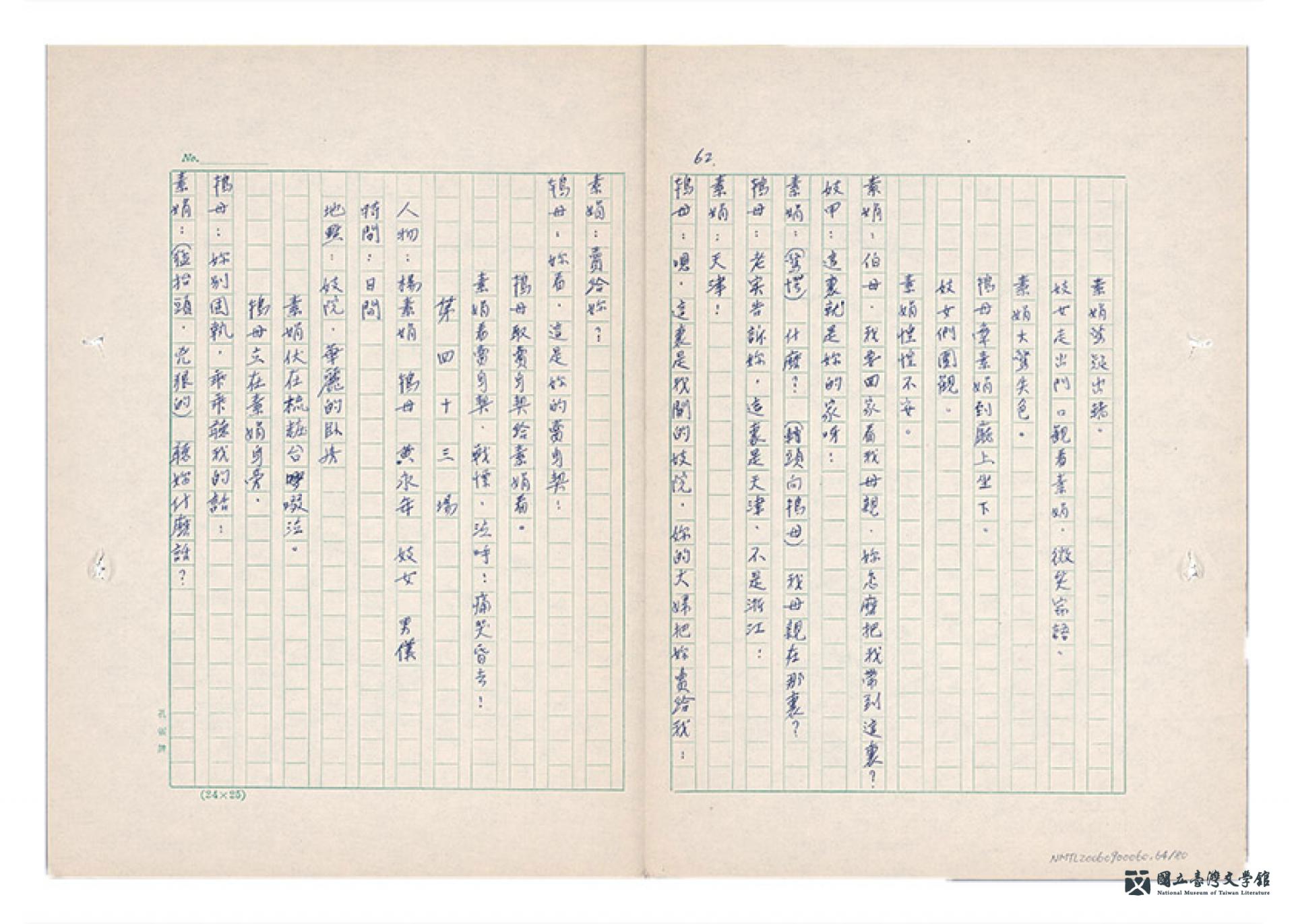

趙女:媽,阿姨是名門閨秀,一時被爸爸騙去,我們不該這樣對她的。

趙妻:什麼不應該,她吃我們的飯!

趙女:媽,阿姨和我們一樣是女人,何必呢?

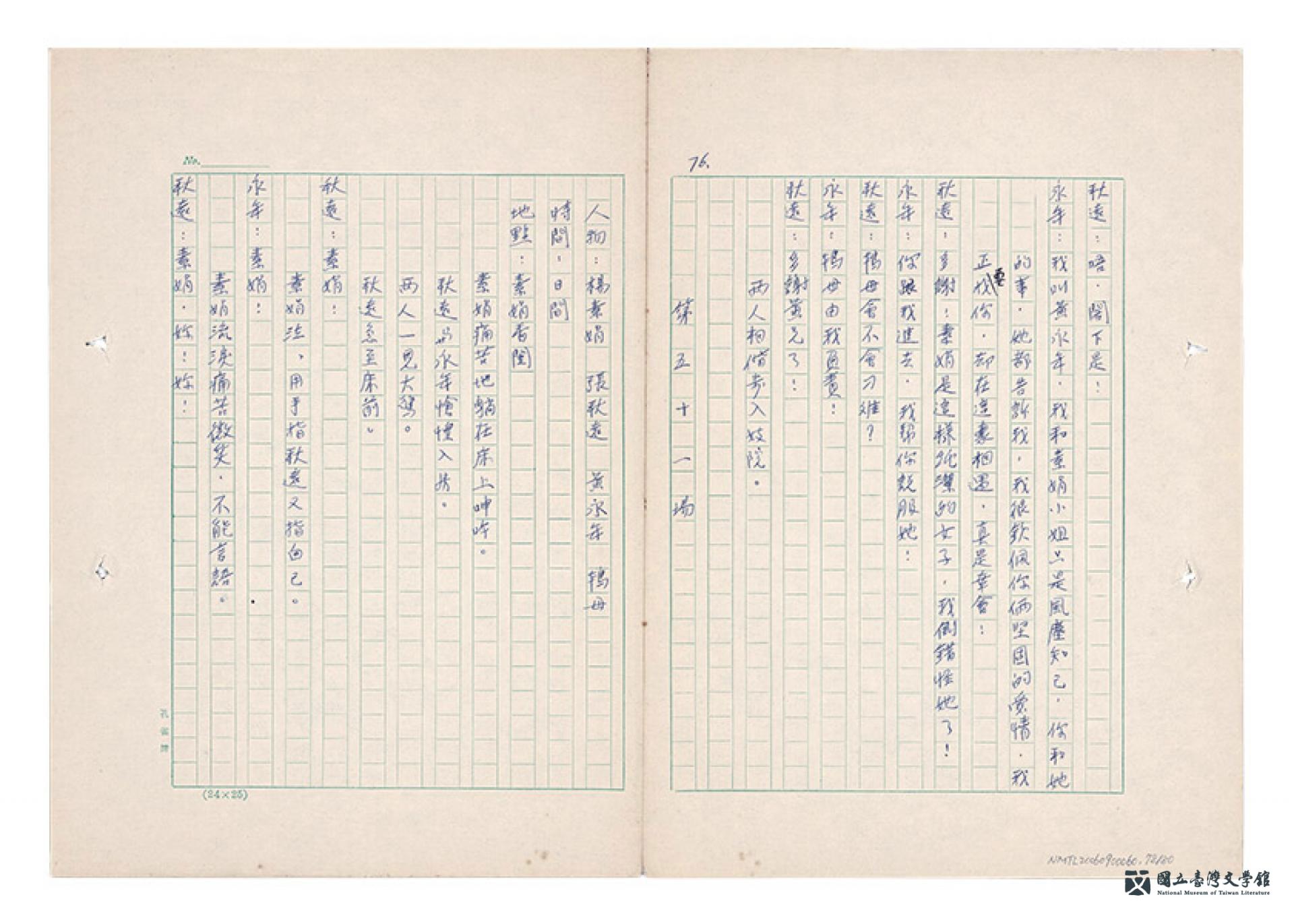

吳漫沙《落花恨》劇本手稿。吳明月捐贈。

吳漫沙《落花恨》劇本手稿。吳明月捐贈。

多年以後,素娟和秋遠在青樓重逢,滿懷自卑,在秋遠面前自盡——明明,秋遠奔波來此,就是為了親口告訴她:沒關係,我愛妳,跟我走。

素娟的故事,是戀愛悲劇,更傾向是女性的悲劇。2020 年的我們或許是無法理解角色為何在那樣的時機選擇自盡、感到不自然甚而認為太過誇張,其實那表現素娟內心依然無法掙脫「傳統」對自我的審視,認為自己「已是殘花敗柳」,再一次將故事命題指向與傳統對人的宰制。

推移的軌跡

然而,正如《玫瑰瞳鈴眼》過了二十年變成迷因,過去的警世可能是如今的惡搞,過去意欲以彰顯進步為目標的作品也可能在未來顯得落伍。此刻閱讀《落花恨》,讀者必能輕易從中感到這個意在凸顯傳統之惡的文本中的「不新」。淺如故事中站在進步一方的素娟父親,仍以「男大當婚、女大當嫁,我等著抱外孫」這樣的言語來鼓勵素娟求愛;深如秋遠在尋獲素娟時說:

過去妳的遭遇是被迫的,妳的心地是清白的,妳的不幸,我也有責任,妳不嫁給我,我也終生不娶!

特意強調「心地是清白的」,暗示了發語者也默認素娟的身體已不清白。對身體潔與不潔的認知,在如今的台灣也已鬆動。其實,當我們在讀到素娟的反應而不禁想笑的瞬間,便是觀念在時代之中隱隱推移的痕跡。

若能知道這部劇本在其被創作的時代搬演時的觀眾反應,或許更可應證其中差異。然而,我們不會知道上一個時代的觀眾對《落花恨》的反應如何,因為這個劇本壓根沒被製作為戲劇。吳漫沙的劇本作品只有《日久見人心》一部於 1970 年播出;倒是吳漫沙本人,對這個故事似乎情有獨鍾,他的另一部劇本《魂斷秦樓》基本上與《落花恨》相同,只有小部份情節更動⋯⋯素娟在《魂》裡,名字改叫作素倩了。

可惜,素倩與素娟的結局依然相同。她們都以自身之死,留下一個時代對女性新舊想像的參考點。

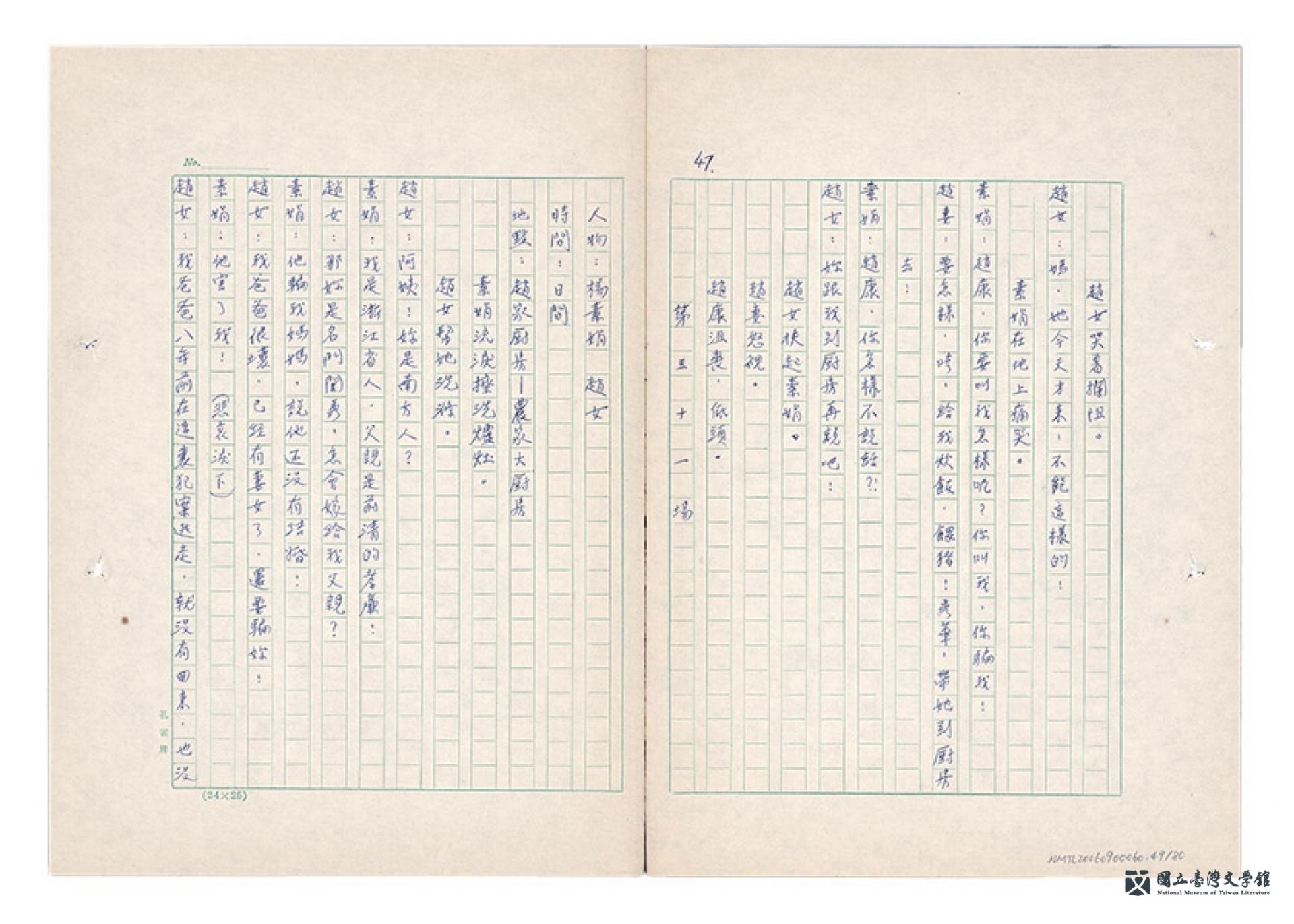

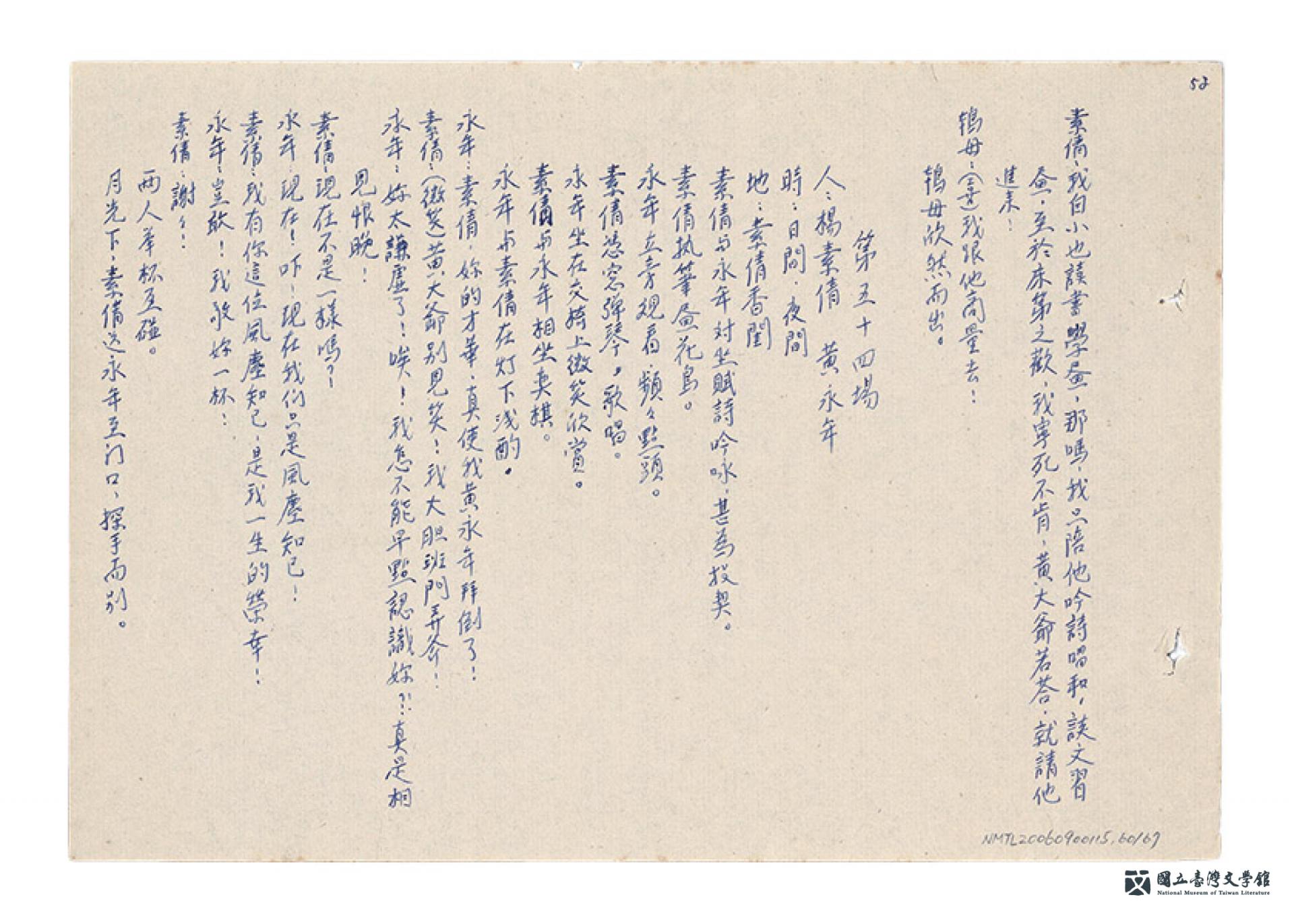

吳漫沙《落花恨》劇本手稿。吳明月捐贈。

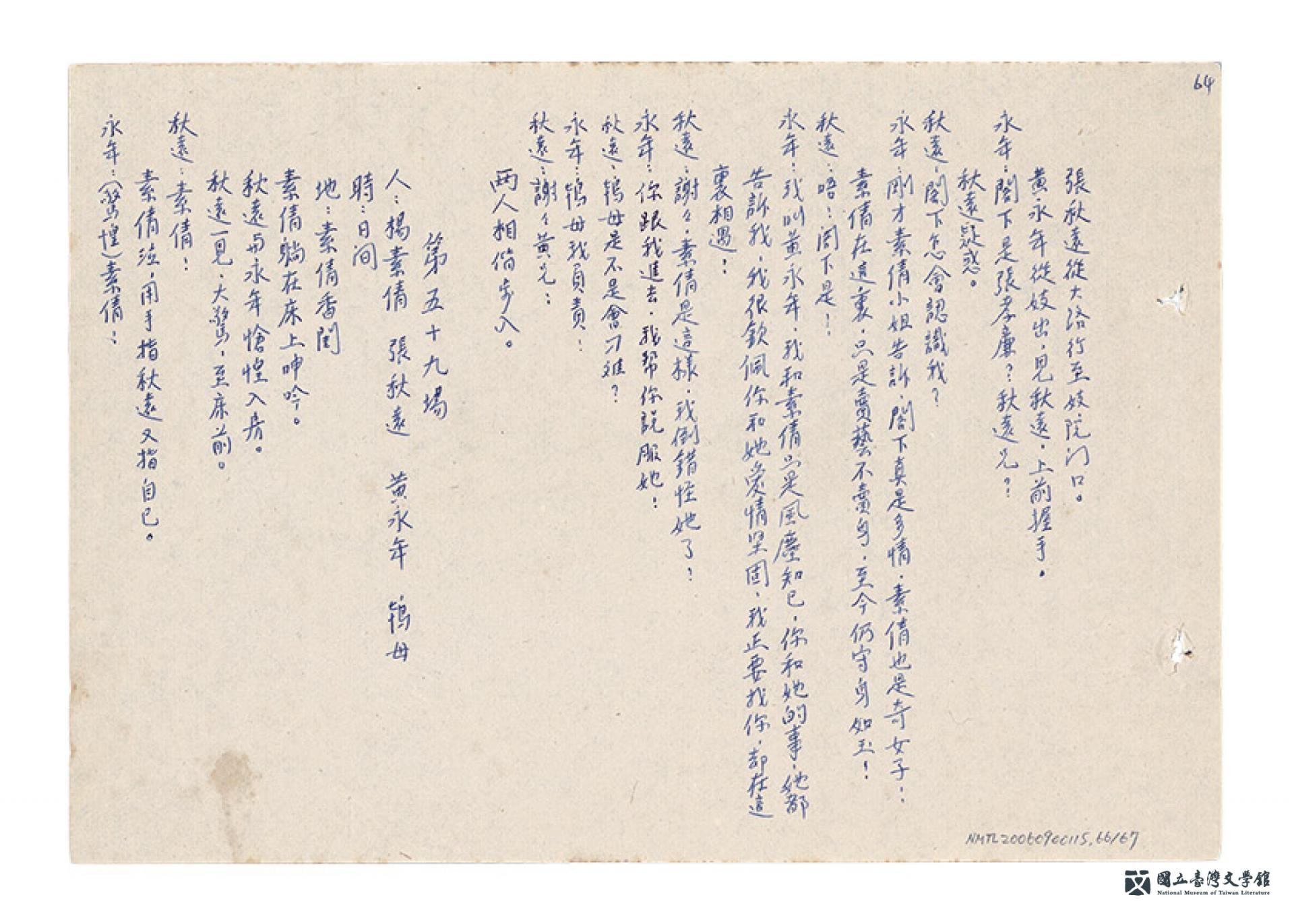

吳漫沙《魂斷秦樓》劇本手稿。吳明月捐贈。

吳漫沙《魂斷秦樓》劇本手稿。吳明月捐贈。

【蕭詒徽】

生於一九九一。作品《一千七百種靠近──免付費文學罐頭輯Ⅰ──》、《晦澀的蘋果 vol.1》、《蘇菲旋轉》(合著)、《鼻音少女賈桂琳》。網誌:輕易的蝴蝶。

【拾藏】

「拾藏」,有「『拾』起熠熠發光的『藏』品」的意思,同時,這些藏品也都是台灣文學珍貴的寶藏。 這個品牌,將為大家帶來一連串精彩感動的藏品故事,以及透過國立臺灣文學館藏品所開發出來的文學精品,帶領讀者透過這些藏品穿越時空,尋找更多台灣的在地記憶,認識更多作家的時代身影,以及文學靈光降生的瞬間。