專訪鄭宗龍 ╳ 何曼莊:痛著和世界一起跳舞,非常快樂

2017 年,兩廳院為慶祝三十週年舉辦一系列活動,其中「在兩廳院尬舞」記錄下鄭宗龍饒有興致地看著兩廳院屋簷下高中生們練舞的樣子。高中生停下動作,以「這哪位啊」的眼神看著他,直到他說:「很熱吧?要不要進來練舞?」這位雲門 2 的藝術總監、雲門舞集未來的接班人推開兩廳院大門,門內的雲門 2 舞者和門外的高中熱舞社學生,在兩廳院大廳跳彼此的舞,學習另一種身體語言,交流的刺激感讓大家笑得非常真。此刻,玻璃門才真的透明了。

影片裡,舞者紛紛說:生活中無法言喻的事,那就跳吧。給口拙的人,給不能說明的情感,這個世界有沒有可能存在另一套溝通方式——例如一個擁抱,一個拍拍,或更複雜細微的接觸與感動——可以讓我們確認彼此,讓我們探詢事物的邊界?如果舞蹈可以溝通,那他是否有機會,開啟言語難以進行的對話?

兩年前,何曼莊因《十三聲》訪問結識鄭宗龍,兩人因此成為「Line 來 Line 去」的朋友。兩年後,林懷民宣布鄭宗龍 2020 年將接班雲門,而何曼莊在紐約,持續跳舞持續寫,致力於「找出藝術家們的萌點」,讓不善言語的舞者們在她筆下充滿故事,並完成《有時跳舞 New York》。兩人做著從跳舞延伸出去的各種事,最終也就是希望,把舞蹈和人之間,變透明。

學舞就是學習痛,學習感受

舞蹈的意義對鄭宗龍來說太大了,於他而言就是最無法說明的事。但他回想喜歡上跳舞的起點,其實是一個痛字。他對十歲左右拉筋的場景印象深刻;那時的他為微小的事有巨大的憂傷,但心裡的傷,他用身體來忘記:「我把腳放在那邊,壓下去,讓自己痛、讓自己痛,好像筋拉一拉,身體痛一痛,心裡面感受就會不見了。」

習舞之人都懂痛的意義,何曼莊像在幫他把話說完:「痛是學習跳舞很重要的一個過程。學習痛啊,感受痛。不痛好像不會進步吧,要拉筋拉到痛,才是你的極限啊。」有的人吃辣才過癮,有的人感受痛苦來驗證存在。痛就是通,是一道我穿越了的牆,打開身體到心的第一步。

鄭宗龍繼續說:「到後來已經不是痛這件事,而是你做某個動作身體會有『感覺』,那個感覺可能是痛,可能是極限。我們常跳舞的人就會說,這個地方才是對的。」感覺是對的,張力是好的。而感受的開關一旦被打開,最終可以消弭身心界線:「有時候跳到很忘我,什麼都不管,其實很快樂,超好的。非常、非常快樂。我不知道是不是有辦法區分身體和心靈,或他們其實是一致的。快樂和悲傷,他們也是一致的。就是說,跳舞有這樣翻來翻去的功能,對我來說。」

|

|

|

何曼莊在一旁點頭,但我還試圖在舞者的言語中尋找線索,什麼東西翻來翻去?鄭宗龍想了一下說:「跳舞好像讓我可以這樣也可以那樣。它好像在各種面向可以協助我得到平衡。」我想到兩廳院裡的高中生說,平常跳街舞是這樣這樣,但這次和雲門2學舞,是那樣那樣。舞者用各種「這樣那樣」,說不出來的那些,是不是本來就不該被說出來?走過痛苦,開啟感受的觸角與網絡之後,我們進入的經驗世界是不是根本超越語言表意的範疇?

舞者在路上

何曼莊既非職業舞者,從小因為手長腳長跳起來都比別人容易,有高個子的輕鬆加愉快。她學舞的心境進程反映一個女孩成為女人的路程:「小時候會很在意自己有沒有跳得比人家好,要照鏡子,會跳老師要的,怕老師罵。青少年就想看自己是最瘦的、最美的,練習不想表演,只想比賽。」要直到後來,她在各地漂流,撐過在北京沒辦法跳舞的憂鬱日子,才在紐約規律跳舞中找到生活安定的節奏,以及不為了跳而跳的真心。

她去明星芭蕾老師 Ashley Tuttle 的中級班上課,說臉皮隨著年紀厚了起來:「我雖然跟不上還是要硬上。那堂課氣氛很好,跳很好的人都會來帶我,我不會就有人到我前面,和我一起跳,跳得很醜也沒關係。」她喜歡教室裡幾近奢華的現場鋼琴伴奏,還有老師日復一日,每堂課都像第一堂的精神:「有時候有人走錯教室,完全沒跳過芭蕾就跑進來,老師會說沒關係你留下來,她就編一個簡單的給他跳,她覺得任何人都可以……我從她身上學到什麼叫明星。她上課就好像在大都會歌劇院跳舞,每天都跳一樣,但她每天都當第一次在跳。」

跳舞的每一天都是新的,她找到舞蹈的生活也是:「到了這把年紀就覺得什麼都無所謂啊,覺得可以繼續跳,多跳一次是一次。」沒有舞跳的日子,讓何曼莊更加確定跳舞是一件必須要做的事,可以不求回報地去做:「這是因為我想所以才去做的事,不是為了結果。」

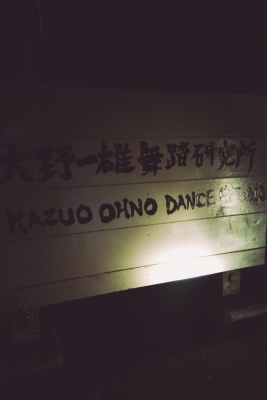

捱過不能舞的受傷歲月,開始以編舞為職志的鄭宗龍也不停向外走,總是在路上。走過印度、西藏、澳洲、西班牙、紐約等地,世界再也不是透過林懷民或是其他誰來到他面前,而是他自己去經驗。像是他去冰島,看到以前不懂的色彩:「以前看一些唱片或西方設計他們都會用大量的粉色,粉紅色粉藍色漸層的天空。看的時候覺得,是很好看但好怪喔。但在冰島的黎明,我終於懂了,它就是長這樣嘛。」真實與幻想的界線也被打破了。鄭宗龍笑自己井底之蛙,講起體悟很真誠,我越來越看到舞者萌在哪裡:「去義大利莫名其妙就看到卡拉瓦喬,不喜歡還真的沒辦法欸,他就這樣砰地跳到你前面。」

|

|

|

|

回到台灣舞台,鄭宗龍無論是《杜連魁》、《來》、《十三聲》,都在回望本土文化,最終走回一場尋找萬華身體語言的探索。我問他「向外走」和「向內追尋」這兩種拉力,在他身上如何作用?鄭宗龍回答得誠懇:「理想上應該是沒有外跟內,應該都是我。」但他講到後面好像察覺到什麼,有點心虛:「理想上,理想上啊……可是嘸咁單啊!妳幹嘛這樣冷笑!」萌點專家何曼莊在一旁忍著笑說,「沒有啊,我發現你好像突然講了很厲害的話。」被誇讚的鄭宗龍有點結巴了:「啊我的感覺就真的是這樣嘛!盡量可以……啊啊啊我不要說了!」何曼莊一旁說,幹嘛又沒怎樣,但只能講話不跳舞的鄭宗龍直喊著想抽菸,戒菸那麼久,該不會就要敗在這裡。

沒有區別的 garden

創作《十三聲》時,鄭宗龍和林強、蔡柏璋、何佳興、分身是「芭蕾群陰 Ballet Monsters」服裝設計林秉豪等人合作,成就一個百花齊放的舞台。何曼莊說他很給別人空間,鄭宗龍說是以前賣拖鞋、和工廠大家相處形成的個性吧:「我喜歡交朋友。合作是件好事,競爭不是。希望每一個交會都是一種合作,競爭也許我們可以看到一個很厲害的東西出來,第一名,但二三四五六七八九去哪了?可是在合作中你可以看到,哇有向日葵,還有什麼有什麼,這是個 garden 什麼都有,但競爭你就看到一根在那。」何曼莊又打趣:「那是你的特色啊,個性啊,就喜歡趴踢。」鄭宗龍抱怨怎麼這樣形容啦,怪怪的。

何曼莊看鄭宗龍創作,還有超越雅俗界線的特色:「我很喜歡各種流行還有街頭的東西,宗龍都會用這種很多人不敢用的元素。台灣人,其實每個國家的人都喜歡把殿堂藝術跟街頭藝術分的很清楚,宗龍沒有在管這個,就是很自然就用了,好就用了,希望永遠這麼自然。」

從剛剛就打岔說著「對啦不要管不要管」的鄭宗龍,自己也祈禱貌:「對啊,拜託了。一有分別,就有意識型態跑出來。」眼前真的是一個非常適合打開兩廳院大門的創作者,只有跳舞是重要的,界線不重要,不分,不別,混是一種完整與平衡。

所謂沒有分別,還包括對世俗價值觀裡的美醜判斷。《十三聲》的動作就不在追求美,而是在學習各種姿態。鄭宗龍解釋:「《十三聲》取材自艋舺路邊的人,不可能有人挾著腳走過去,不會有優雅的人。在和舞者創作的過程中,舞者找出來的動作不是一個漂亮的身體,不是那種精緻的樣子,是另外一套的。可是我覺得滿好的,我也不覺得他是醜的。醜跟美都是我們在看的,都是我們在定義他,我們應該要自由一點,開闊一點。」

他把這類動作和我們一般咸認為優雅的芭蕾並置:「就像芭蕾,也是從古早騎士的動作開始一直發展發展出來,才變成今天這個樣子。所以我在想,有沒有可能這樣子去找找看那種比較粗野的,動身體的方式。」

在他眼中沒有理所當然的舞蹈模式,可能性是無限的:「我覺得是向各種狀態學習。各種不同的狀態,不同的人,它都會有屬於自己的模式。所以都向那些學習就對了,舞者其實可以不停地去豐富自己身體上的語彙。」

|

|

|

|

一起跳舞

要能夠包容各種人,各種狀態一起跳舞,並非總是順利。對曾經是舞者的鄭宗龍來說,轉換到編舞最大的挑戰就是去深層同理其他人:「在家聽音樂都是很美好的想像,這個一定會很棒喔,自己聽一聽還會哭一下,太感動了。當真的進到排練場,面對十個不同個性的人,那些東西沒辦法重整起來,那個美好只留在我腦中的幾月幾號幾點。」

從跳舞到編舞,需不需要做準備?他說:「三四年前我會回答不用,但現在我會回答要,最需要的就是換位思考。從他的角度來看我自己想的,如果我今天是舞者,每一個人在什麼樣的狀態,他的家庭是什麼,或什麼什麼……」他的思緒有點飄走,說不清楚的是無止盡的換位練習。或許我們永遠無法成為他者,但試著猜測之後,他會找舞者「對答案」,看看自己是不是誤會了:「我覺得經過這個階段之後,再回到原本那個直覺的狀態才是對的。這對我來講應該是個訓練,一個過程。可是沒有這個,永遠都是我我我,可能不太好。」

還有另一種溝通,是面對還沒開始跳舞的人。雲門2在各地巡演,面對觀眾的時刻少不了,我好奇鄭宗龍有沒有無法溝通的時候。他先重複兩次:「我覺得不會,我覺得不會。如果無法溝通,就是因為我要強灌什麼東西在他心裡。」但一瞬間突然激動起來,拍手拍得響亮:「啊!有!我想到了。我常去觀護所幫犯罪的青少年,跟他們聊天。我每去一次,我沮喪一次,出來都快要……真的好難。」

中學時走過吸毒、觀護所的鄭宗龍,在媒體上並不避談這段往事,但過了這條打開自己的關卡,他面對的卻是更多拒絕開放的心:「二十幾個眼睛,都不看你……我到現在還沒有想到一個好的辦法,搞不好真的要跳一個舞他們會更有感覺。我曾經也是那樣的孩子,但,我就不知道還有什麼方式可以有一點改善。」講一講他搓搓手臂,說自己整個人毛骨悚然了起來。

他在觀護所每次分享大概一個多小時,鄭宗龍對著青年們說他改過、變好的故事,出發點是提供一個善的可能,但或許語言真的有極限,只讓他充滿無力感:「他幹嘛聽你的歷程?他的歷程比你痛苦。通常都是這樣,單親家庭、隔代教養、沒有父母,我不敢去想像他們的生命有多麽複雜。」

面對語言無解的問題,女作家說跳吧跳吧,在一旁鼓吹:「我覺得可能真的跳舞比較有用,文字容易誤導人,文字很危險,很危險啊!」鄭宗龍還在一邊說一邊確認這個作法是否真的好:「他們需要的也許不是你叫他要幹嘛,他們是真的需要用身體來實做一些事情,從做裡面去得到一些感受。」何曼莊靜靜聽完,在一旁幫下結論:「這就是跳舞的好啊。很多事情用講的是不行的,要透過行為來改變。」

|

|

|

|

做一個被改變的觀眾

很多觀眾,是確實被舞給改變的。何曼莊自稱是「骨灰級的雲門觀眾」,但影響最深還是小時候:「我要講人生第一次看《我的鄉愁我的歌》……我非常震撼。」舞碼始於一張朱銘民國五〇末拍攝的照片,畫面中是通霄海邊的一個布袋戲班。下一個圖像,則是奚淞以照片轉化而成的版畫。以版畫製成的布幕升起後,女舞者一人在台上,吳盛智客語歌曲〈無緣〉傳了出來。如此圖像,加上後面選樂〈黃昏的故鄉〉、〈心事誰人知〉,衝擊七八歲何曼莊的腦門:「蔡振南歌聲出來的時候我真的想,蛤?為什麼會這樣?」

從在娘胎就常被愛藝術的媽媽帶去看舞看劇場的她,具體來說更訝異的是這件事:「我爸爸本來是一個跟藝術無關的人,因為跟我媽結婚,就會去看跳舞。他是雲林漁村出生的人,一直覺得你們劇院是高大上的,彼我看無。但他看到《我的鄉愁我的歌》的時候,他第一次說,嗯,這還不錯。他終於有個可以看懂的東西,是他的生命可以理解那種打拼的辛苦,底層社會的掙扎。還有那個歌是他會唱的。」

何曼莊和雲門幾乎一樣年歲,像是一起成長:「我想講一個雲門的精神,就是大家都可以看……不是因為我家對藝術特別有接觸,是因為他本來就是給大家看的,不是說小孩子,大家都會去看,有人會站在那邊問說這是什麼~大概那時候開始,我們這個傳統的華人社會開始知道看跳舞是個休閒活動,林老師他告訴這個保守的社會,舞蹈家是個令人尊敬的職業,藝術家是一種工作,而且他一做就做到現在。」

而鄭宗龍自己也是個被改變的觀眾。他最深刻的觀舞經驗不是國際名家,不在世界舞台,而在民間。他講起雲門2下鄉推廣,表演後有個很短的時間和觀眾互動:「真的是看到哇靠,對不起,到處都臥虎藏龍啊。很多人好像不會動,但聽到音樂,每一個人都有自己的招式。你覺得他走在路上是平常人,是個素人,不會跳舞的人,可是他們每個人都有一個角度出來,很有趣。」

「這是我最期待,也是我最好的觀舞經驗,都是在期待音樂下去了,今天會看到什麼。」鄭宗龍講到興奮起來,又是被高中生說哪來的路人、那個對所有狀態都好奇的觀察者。

他看雲門對整個社會的影響,覺得感恩:「林老師跟雲門裡面的舞者和工作人員應該是要相提並論的,但林老師有種特質讓大家看到嚮往的一面。雲門的人在這四十五年來更加擴散了這個特質,我覺得也擴散到社會,去影響更多人。」他很認真的說,能參與到這一切,「無憾,此生無憾了。」

鄭宗龍說雲門 2 下鄉已經好幾年都是用林生祥的〈媽媽我們來跳舞〉,作詞人鍾永豐寫出他回鄉後,母親既擔心又覺得他很失敗的衝突:「歌裡面就講說不要想那麼多,來跳舞就好了,我覺得其實這概念滿好的,就是你不用想很多,就是跳舞。」換何曼莊拍手了:「這就是我跳舞的原因啊!就是不要想那麼多。」

我宣告採訪結束的時候,鄭宗龍從沙發上跳起來,很開心終於可以去拍照,不用坐在這「想那麼多」。兩人踏出玻璃隔間,興致勃勃走入戶外,離開解釋,離開文字,離開定義,慢慢在雲門劇場裡走,那畫面很好。

如果你從兩人對話中有些感受,憶起「生活中無法言喻的事」,或許可以開始讓自己動一動,痛一下——那或許將是一場,超越語言的心靈對話的起點。當我們向內更能澄澈的關照自我,混濁的世界說不定也能稍稍沈澱,變得透明。

|

|

|

|

|

|

【採訪後記】

從小事可以看出鄭宗龍不愛區別心的趨向,像是他有點沒辦法忍受自己和其他人不一樣,要被稱為鄭老師。採訪進行到中段,他終於忍耐不住說:「叫宗龍啦,不要叫我鄭老師。」一旁的何曼莊又補槍:「我就喜歡叫你鄭老師。」她說要推薦一個叫法,可以叫鄭叔叔喔,在紐約也算是個尊稱啊,Uncle Uncle。

無法反駁的鄭宗龍再次敗下陣來,只能乾乾笑。眾人親眼見證,曼莊果然很能逼出藝術家的一些萌點。

.jpg)

.jpg)