七月書摘|中國政府派給我的「朋友」

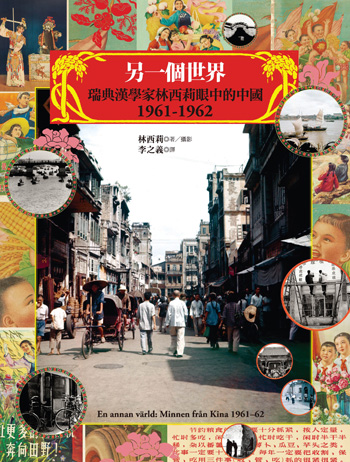

〔編按〕瑞典漢學家林西莉(Cecilia Lindqvist)與外交官丈夫在 1961 年一同前往中國,並於北京大學學習中文。但她看到的中國,正處於非常時期。彼時,韓戰剛結束,1958 年「大躍進」也帶來嚴重後果,讓中國官方稱此段時間為「三年困難時期」——其他人所謂的「中國大饑荒」。人民不但在政治思想上遭到嚴密監控,更受物質匱乏所苦。在這本《另一個世界》中,林西莉由自身於北京大學所受的填鴨、教條式教育起筆,寫中國政府對於學術及言論自由的箝制。也走出北大校園,描摹胡同小巷、庶民生活與傳統藝術(例如她喜愛的古琴與書法)等各個層面。時代之荒謬,即使透過她平實語調也可見;那些十足官僚的行政體系、餓到吃樹木的同學⋯⋯透過短暫、局外人的觀察,中國在大饑荒之後、文化大革命之前,最為詳實而獨特的觀察切片。

官僚主義與監視

我除了在北大學習外,還申請到中央音樂學院聽中國古典音樂的課。為此校方請我填一張表格,作為辦理手續的證明書。除了要填寫我的出生日期和地點以外,他們還想知道我的籍貫在哪個省、哪個市,父母的姓名和出生日期、居住地、職業,還有我祖父母的所有情況。他們也想知道我屬於哪個黨派,最要好的朋友是誰。最後一項就要占大半頁紙。

就此事我問一位中國朋友,她斬釘截鐵地說,填上自己的出生日期和地點就行,別的項目用不著填。她說,把朋友的名字填上是非常不恰當的。我就照她說的辦了,當局什麼話也沒說,後來我被允許到音樂學院聽課。不過這件事讓我了解到當局如何嚴密控制著公民。

北大的很多規定完全不可思議。六月酷熱來臨時,很多留學生開始穿拖鞋,其中有人穿只在大拇趾與二拇趾中間有根帶子的那種人字拖。

這種人字拖被禁穿。女教師命令他們立即回宿舍換上正規的鞋。她說學生守則裡明文規定只能穿正規的鞋。受到責怪的學生爭辯說,為什麼來自越南、尼泊爾和印度的學生大搖大擺地穿著漂亮、涼爽的人字拖卻沒有問題呢?得到的回答是,人字拖鞋屬於他們的「民族服裝」,所以是可以的,但對其他人不適用。為什麼這種拖鞋不能穿呢?是因為裸露腳趾?還是因為那根帶子讓人看了不舒服呢?沒有理由。

有些事情完全無法預測,極簡單的事情拖很久也辦不成,但其他一些看來複雜的事,卻能迎刃而解。我想去參觀新開放的歷史博物館,起初說不行,必須有文化部特批,過了好幾個星期也沒有回音。

1960 年代的北京大學。

但東德留學生金特和他的女朋友想結婚,他們到北大所屬的海淀街道辦事處詢問需要辦什麼手續,得到的回答是不需要特殊批准。金特後來說,工作人員只請他們出示一下隨身攜帶的學生證,在一個本子上作了簡單的紀錄,然後把結婚證遞給他們。

「請收下!這是你們的結婚證。」

「什麼?」

「結婚證書。」

他們愣住了。時值夏天,屋裡很熱,他們尷尬地看著自己髒兮兮的背心和散發著汗味的汗衫。真的就這樣結婚啦!沒有任何審查,沒有任何莊重的儀式!結婚可是人生大事之一。一張紙上兩個名字,萬事大吉!

不過最後辦得很圓滿。他們的同胞和朋友為他們安排了一場喜宴,大家洗了澡穿戴整齊,舉杯祝賀,喜酒飄香。

◆

官方把我們留學生視為「貴賓」,特別是第三世界來的學生。他們將來會在自己的國家成為重要人物,例如醫生、工程師、管理人員、政治家。對於中國與發展中國家間的聯繫,他們在中國的學習經驗將會發揮重要作用。大家對他們寄予厚望,使中國能在世界上更有影響力。

但大家也都明顯感受到某種監視。其中之一是,我們每一個人都被校方安排一名中國學生「幫助我們學習」,每週三次,每次兩個小時。我也得到這樣一位「輔導員」,名叫梅梅的笨拙小個子姑娘。我相信,我們兩個心裡有數,這是受到某種安排的聯繫。她最感興趣的是我請她喝咖啡和吃糖果,但當我試圖聊聊她在農村的生長環境時,她能講的很少,可能我提的問題不對,可能她沒聽懂,也可能她不願意讓我知道太多她的情況。

在外國留學生與中國同學間建立聯繫的意圖是好的,但並沒有建立起親密的友誼,特別是因為我們後來都知道,這些被分配來的「朋友」有向校方彙報我們情況的任務,我們說過什麼,在北大的學習和生活情況,讀了哪些書,在校內和城裡經常跟哪些人接觸,在哪些地方經常做些什麼,計畫做什麼,特別是對於國家和政府的政治動向有何看法。

我們的言行都在留學生辦公室登記在案。一位波蘭留學生偶然撿到他的「輔導員」忘在他宿舍裡的一個筆記本,裡面詳細記滿這位波蘭留學生經常會見的人以及類似的情況。

其實中國學生的情況也被彙報。他們被分成六至七人一個小組,在每週五小時馬列主義政治課一起學習、討論時事和政治問題。若小組發現有人經常情緒低落,對於新的社會秩序不滿,或對政治制度無法適應,大家就會千方百計讓他或她認識到自己思想錯誤,必須改變態度,不能把自己的利益放到集體和祖國的利益之上。一學年結束時,所有人都必須向學校政治領導遞交一份總結報告,既要介紹本人的狀況和立場,也要評議組裡其他成員的問題。此舉可以使當局了解應該要特別監視哪些人。

|

|

這使我想起過去瑞典和西方某些自由教會和教派對異端教徒的懲罰,他只不過對教會發表了一些個人看法,被開除教籍還不算,同時意味著不僅失去尊嚴,將來也不得與其他教友來往。個人無足輕重。派別、集體才是一切。

儘管如此,透過非官方管道,我還是結交了很多親密的中國朋友。幾十年來我向他們提了很多問題,例如發生在中國的動盪和政治運動,及其造成的災難。我總是可以從他們那裡得到真誠的回答和保持密切的聯繫。

監管工作不僅僅由「輔導員」進行。外國留學生宿舍不時遭到檢查,我們很不適應。為避免夜裡走廊的燈光通過門上的窗玻璃照進屋裡,我在玻璃上貼了報紙。有一天晚上從外面回來,地上散落幾塊碎報紙,一片狼藉。那是我首次發現有人爬上去調查報紙後面是否藏了東西。

各種跡象表明,有人動過我的化妝品、平時吃的藥和衣箱。對此我採取一些措施,在箱子上沾了一根細線,就能看出是否有人進入衣帽間翻騰。後來發現,那根線不見了,箱子裡的東西被翻過。還有一次,我用中國的老方法,在衣帽間的門底部貼上一小塊不易看見的白紙。回家時發現,那塊小紙破碎了。

一個星期天早晨,我從琴盒拿出琴想坐下來彈一彈,卻發現一點聲音也沒有,令我大吃一驚。因為上個星期我還在美國老友鮑勃・溫斯爾家彈過,他在北大教英語。我還在大禮堂為二百多名中國學生舉辦一場小型音樂會,演奏文藝復興時期的音樂。

「請瑞典的林西莉同志演奏歐洲民樂。」當時的聲音還很美。琵琶放在一個結實的特製盒子裡,絕對安全。可是現在沒有一條弦可以與其他弦和音,原本低音弦在最近幾個月不管氣候變化都處於良好狀態,此時卻鬆鬆垮垮,琴軸也全鬆了。難道有人懷疑我的琴裡藏了什麼東西?或者有人想試彈一下?還是它曾被摔在地上?

.jpg)

彈奏古琴的林西莉。

其他的留學生講,他們所有從本國寄來的信都被拆開過,然後再被封上,信紙和信封經常黏在一起。謝天謝地,我沒有遇到這種情況,我的信都是透過瑞典駐中國大使館轉給我。我對於有人進入房間亂翻一通感到不悅。向外國留學生辦公室領導抱怨,但他們矢口否認,表示從來沒有對「我們尊貴的外國留學生」做過這類事情。我肯定搞錯了。但我沒有搞錯,我一次又一次做記號,以確認是否有人進入我的房間搜查。事實證明確有其事。他們是誰呢?北大自己的保衛處?或者是留學生辦公室的什麼人?

◆

受監視的不僅是外國留學生。其中一位對此事不願意對我明說的是尼爾斯・霍姆伯格(註 1)。他是一位強悍、充滿活力的矮個子男人,長滿灰色寒毛的胳膊上有著大朵的紋身刺花,正受聘把毛澤東的英文版著作譯成瑞典語。

他是信仰堅定的共產黨人,住在位於北京西北邊的友誼賓館。一九六○年中蘇不可挽回的分裂前,是蘇聯專家住在那裡,後來他們都回國了。我有幾次被邀請到那裡去,他領著我在那個大院子轉了轉,裡面設施豪華,有游泳池、舞廳、網球場、影劇院,還有一個屋頂露天平台,夏季週末晚上會有舞會,免費提供酒水。住在那裡的人可以免費享受各種服務,如清潔、洗衣服和熨燙衣服等。

這座綜合建築物大約可以為幾千人提供服務,但是蘇聯撤回專家以後,剩下的外國人不足一百。尼爾斯.霍姆伯格請我吃了一頓伴有俄羅斯輕音樂的美妙晚餐,我們坐在幾乎空無一人的寬大餐廳裡,他大談中國人吃得多麼好、比我們吃的多麼合理有營養。他說﹕「這是幾十年來盡人皆知的,形式簡單,但營養合理。多好的調味!」然後我們去他住的美麗套房,喝中國香檳酒和談論中國政治。

他說:「一九五八年大躍進,完全被西方誤解了。這是動員全民實現中國工業化絕無僅有的巨大貢獻,是天才的一著棋,確實顯示了中國共產黨的智慧。」

我問:「但民生問題很大,不是很多人在談論饑荒嗎?這到底是怎麼一回事?」

他說:「今天中國的民生狀況比過去幾十年好多了,當然,有定量問題。是天氣不好造成的。不過那只是枝節,是由不幸的情況造成的。很快就會得到解決!用不著擔心。」

隨後我們改變話題,談起北大,我抱怨那裡的教學方法欠妥當,並提出幾條必須要改革的意見。

「請你給校領導寫個意見!」他邊說邊拍打他坐的那把大安樂椅旁邊的牆。「會有用的!當然,有時候會像與這堵牆交談一樣,不過領導班子內部有一個收集意見的機制,大家反映的一切最終都會集中到能做出絕對正確判斷的人那裡!」

尼爾斯・霍姆伯格很快了解,他的話引起我的反感,我胳膊上的寒毛都豎起來了。他是真的相信這些辦法行得通,或者他對此感到害怕,還是僅僅為了擺脫窘境?他改變話題,興致勃勃談論馬克思主義概念「對抗性矛盾」,並振振有詞地說,只有資本主義國家才有這種矛盾。

我說:「 啊,不過在一個處於領導地位的官僚主義集團或政黨,與沒有監督和控制權的人民之間也有矛盾呀。這種矛盾也可以視作對抗性的吧?」

他回答:「在一個社會主義社會是不可想像的,那裡這類矛盾都是可以克服的。」

◆

一九五○年代(註 2),喬治・歐威爾(註 3)發表小說《一九八四》。我閱讀後感到極度恐懼,小說描寫的那種社會與我想要生活的社會完全相反。我和很多讀過這本小說的人似乎看到了蘇聯極權社會的情景,那裡存在這類可怕的社會制度,我們該慶幸,自己生活在自由、開放的瑞典。來到中國後,我感到這是一個與歐威爾筆下的社會幾乎一樣的國度。我在一九六一年六月十三日的日記中這樣寫道:

讀歐威爾的《一九八四》。令我吃驚的是,我在這裡又認出書中的景象:監視、紀律、誰也不可相信、沒有家庭紐帶、領袖崇拜、戰爭像是鬧劇、思想灌輸、是非不分、變革不斷、虛構歷史等等。最可怕的是「失憶」,證據消失了,歷史被常換常新。不被權威化的東西根本不存在。改造思想,一個活生生的頭腦被打破,而填進合適的因素。不僅要學會說我明白了,還要含淚說「愛」。

新語(註 4),一種被嚴格限定使用範圍的語言,是全面控制思想的工具。這種語言滴水不漏,只能表達當權者允許的東西,不可能批評當權者,因為裡面沒有這類文字。

喬治.歐威爾小說《一九八四》初版封面。

稍後,我的筆記本上有了另一段插記,直接來自我在北大聽老師講課:

「驕傲」這個詞只能用來形容共產黨員,形容資本家只能用「盛氣凌人」。這是幾天前她在解釋一九四九年以來,很多詞語的意思有了變化時說的。「我們絕對不可以形容一位資本家驕傲,」她說,「因為他不可能是驕傲。」很多類似的詞,如「火熱」、「犧牲」、「堅定」只能形容共產黨員,不能形容「一個資本家」。

生活在當時中國如此教條和封閉的國度裡讓人感到異常奇怪。多數民眾(在和外國留學生接觸時)總是感到害怕,時刻小心翼翼。我清楚地記得,有一次我為一位新認識的中國朋友簡單地照幾張相,接著她突然變得非常緊張。她請我把膠捲交給她自己沖洗,因為如果由我給照相館沖洗,她可能被盯上,被懷疑與外國人密切接觸,會給她繼續在大學工作帶來很大麻煩。我被迫從相機裡拿出整個膠捲,結果所有底片都曝光了,她覺得這樣還不夠,我們一起剪碎膠捲並且把它們燒掉。

.jpg)

林西莉向友人借來的箱式相機,用以紀錄她於中國留學時的所見。

把歐威爾的小說《一九八四》翻譯成瑞典語的正是尼爾斯・霍姆伯格。很遺憾,當年我在北京遇到他時並不知道這件事。否則請他談談書中所描寫的制度與我們倆生活的中國社會有何異同會非常有意思。不過,還好這樣的對談沒有實現,不然也太殘酷了。

|

|

註 1|尼爾斯・霍姆伯格(Nils Holmberg,1902-1981)瑞典記者、作家和著名馬克思主義理論家,曾把英文版《毛澤東選集》和《毛主席語錄》譯成瑞典語。

註 2|英國原版發行於 1949 年。

註 3|喬治.歐威爾(George Orwell,1903-1950)英國諷刺小說家、新聞記者和自傳作家。曾為英共黨員。他一生政治觀點複雜多變,《一九八四》是他 1949 年發表的諷刺小說,其中描寫一個權力過分集權的社會如何歪曲真相和不斷改寫歷史。

註 4|新語,是喬治.歐威爾在諷刺小說《一九八四》裡創造的一個新詞 newspeak,指以模稜兩可和自相矛盾為特點的宣傳語言。

《另一個世界:瑞典漢學家林西莉眼中的中國 1961-1962》

作者:林西莉(Cecilia Lindqvist)/著

李之義/譯

出版社:貓頭鷹

出版日期:2017. 06. 29