Studio Tour|專訪無獨有偶工作室劇團:操偶是,你自己裡面空了,就有別的東西可以住進來了

抵達利澤村時,它安靜地好像在暖陽裡午睡。

大片落地窗裡是幾排長桌,無獨有偶與藝術村的夥伴們正在午餐。這裡是利澤國際偶戲藝術村的接待空間、會議空間,也是生活中重要的用餐區。飯菜香從深處廚房漫開,行政總監的先生在裡頭為團員做菜。

「我們都叫他涂爸。每天午餐、晚餐,涂爸為大家煮大鍋飯,所有人一起吃飯。很多菜是涂爸自己種的喔!」無獨有偶的藝術總監鄭嘉音爽朗地說。眼前,飯廳溫馨地像家庭聚餐,這些人是被「偶」召喚,遷徙聚來的一家人。

1999 年鄭嘉音與三位友人成立「無獨有偶工作室劇團」,在當時台灣並沒有多少人認識當代偶戲;2013 年從台北搬家到宜蘭利澤簡,以培育人才、國際交流與創作為目標的利澤國際偶戲藝術村誕生。如今又過了十多年,這裡早已成為眾多製偶師、操偶師,以及偶們的家。

.jpg)

2013 年無獨有偶從台北搬到宜蘭線五結鄉利澤村,租用閒置多年的農會舊穀倉,打造偶的創作園地。

A PLACE ——

「再走過去一點是五十二甲濕地。我很喜歡去那裡散步,春夏秋冬都有不同的景色可以看。」散步就可以抵達的濕地台北沒有,功能具備的排練空間也是。

最初在台北的據點是一處小公寓,鄭嘉音說那裡很擠。「劇團一直想在外縣市有一個空間,在哪裡可以好好工作。」有機會到宜蘭駐館,發現宜蘭和台北的距離很舒服,在朋友的介紹下找到一處閒置舊穀倉,夢想藍圖有了著地點。「這裡很符合我的想像,有製偶的空間、有排練場,各個部門都可以聚集在這裡。」

現在的藝術村有設備完善的製偶工廠、三處功能不一的劇場/排練場、展覽空間,以及提供給駐村藝術家的宿舍。搬過來之後,最大的改變是專心創作。鄭嘉音說在台北很容易早上排一件事情,下午做一件事,晚上還有另一個局。「可是來到這裡,我們只能專心做一件事——你想出去玩,也沒地方讓你去啊。」

很多來這裡排戲的演員都告訴她,在藝術村工作好像是來「休息」。「你的生活會變得很單純,這樣的單純會讓人得到一些休息。」

鄭嘉音最喜歡一處已經沒有屋頂的露天空間,她稱那是廢墟。「那裡有頹傾的牆壁,有歷史的痕跡,沒有被雕琢⋯⋯我很喜歡,我說它是什麼就是什麼,它沒有被定義。」

被「不被定義」吸引,也是鄭嘉音愛上偶戲的原因。

By SOMEONE ——

高中時,看了來自法國香堤人偶劇場 (Compagnie Philippe Genty) 的當代偶戲作品,劇中一個個形狀不一的海綿,在沒有語言的狀態下表達情緒與關係。看完演出,鄭嘉音為自己的人生定了錨,她決心要學偶戲。

「我從來就討厭別人給我標準答案,我喜歡自己去實驗、去發現。」在沒有語言的偶戲中,鄭嘉音找到全然自由的想像空間。大學畢業後先到九歌兒童劇團工作,當時台灣還沒有人有當代偶戲的專業,學習資源稀有,偶有老師學生間流傳拷貝國外劇團的錄影帶,大家便求知若渴聚在一起解析。五年後,鄭嘉音到美國康乃狄克大學讀偶戲碩士,在那裡習得專業的製偶、操偶和創作方法。

最初喜歡偶戲,鄭嘉音是喜歡自己可以掌控一切。「從偶的製作、操控,都是我在控制,我可以完全決定它要長什麼樣子。就像是我創造了一個自己的小世界,完全控制那裡面的東西。」但她很快被點醒,人和偶的關係,並非如此。

.jpg)

一次工作坊中,德國懸絲偶大師 Albrecht Roser 告訴她:「Listen to your puppet. Follow your puppet.」鄭嘉音像被敲醒,觀念徹底被翻轉。她開始放手,並學會傾聽偶。「在那之後我才知道,操偶追尋更高的境界就是『跟隨』。感受偶想去哪裡,你跟隨偶走,你只是去協助它。」

偶戲中的主體是偶,而不是操偶的人。「好像把自己縮小縮小,放進偶裡去感受,你會更在意偶如何思考或行動。而不是用人的思考去控制它。」放掉控制後,人更能同理偶在坐臥跑跳行走的姿態,和偶無法言喻的情感。「其實是在跟偶建立平等的關係,尊重它是獨立的個體⋯⋯有點像親子關係,啊情侶關係也適用。」

「跟隨偶,你會放下 ego,因為你自己裡面空了,就有別的東西可以住進來了—— 嗯,好像太可怕了。」鄭嘉音大笑,她的笑聲宏亮,像是內在有廣闊的空間才能發出的聲響。

鄭嘉音時常看到操偶師會在工作五、六年後迎來一個大躍進,偶會在舞台上自己活起來,操偶師和偶也都會變得輕鬆自在。要到達此境界重點是時間。「熟悉度可以讓一名操偶師放下一些執念,然後就可以很自在的在台上跟偶相處。」

鄭嘉音說自己其實是一個害羞的人,「在聚光燈下我其實很不自在,如果不是偶站在前面,我不會想上台表演。」作為藝術總監,站出來說話是職責,鄭嘉音也跟偶學,「我不知道該怎麼做的時候,我都把自己想成偶,讓偶告訴我該怎麼做。」

懸絲偶:懸絲偶構造精細,因透過線來牽動偶的動作,如有構造不精準確,會大大影響偶的流暢,因此製作時尤其要求精準。

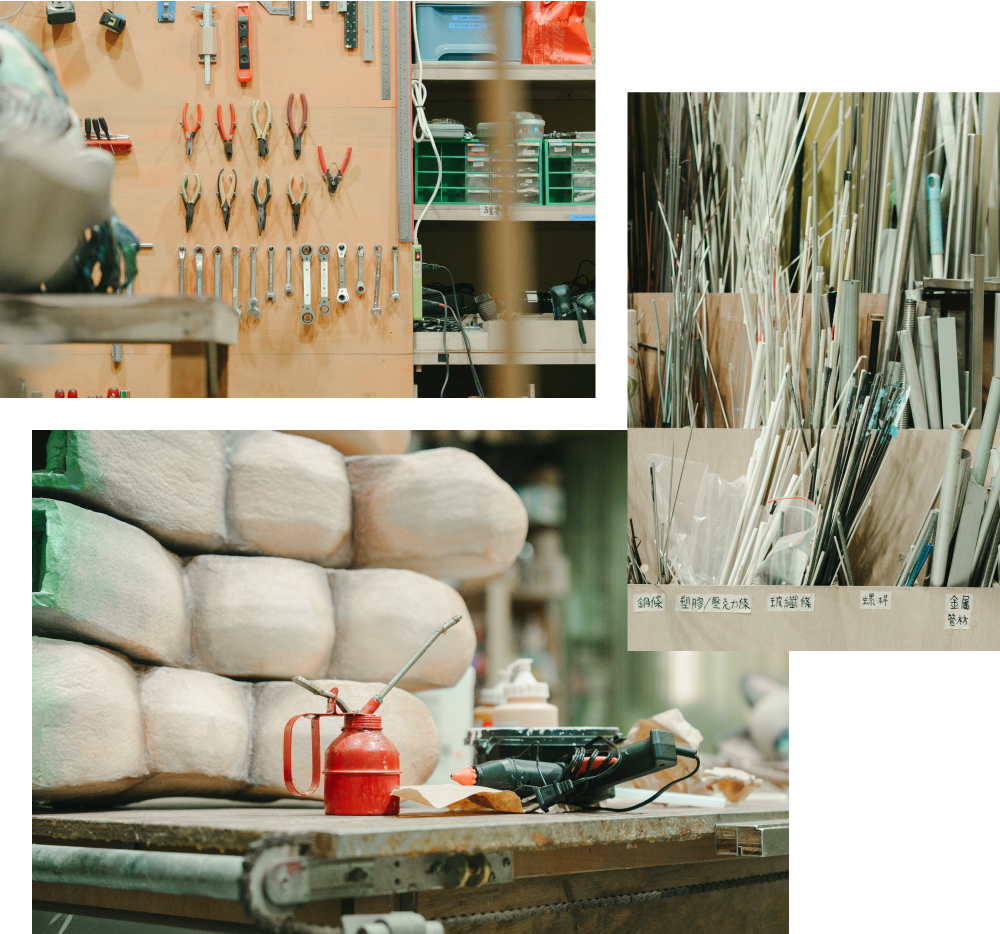

WITH SOME TOOLS ——

鄭嘉音愛偶,因為它的小與單純。「它是這麼渺小呀——而妳竟然在意它的感受。不覺得很神奇嗎?」

一隻名叫啾啾的老鼠手套偶,是鄭嘉音做的第一隻偶,當年對著一隻東歐來的手套偶依樣畫葫蘆做出來的。剛開始做偶從外型揣摩起,但鄭嘉音很快發現,偶不能從外型做起,必須從內部骨頭往外長,以操作順手為優先考量,「結構是最重要的,偶要好動,它才會活起來。」

結構是偶的靈魂。製偶師必須理解機械結構,並在不斷地實驗中做出流暢、有利操作又符合創作旨意的偶。

例如一隻藝術村迎賓的執頭偶「喵姆雷特」,以泡綿版型黏合而成,操縱桿隱沒在貓頭的正後方跟兩隻手處,尾椎一個操縱環讓操控下半身的手可以放置。要演活這隻貓咪,需要一至三名操偶師同心協力。貓姆雷特是隻有點憂鬱的文青演員,以偶的身份分享執頭偶的基本知識,外型和行為靈活地呈現它那有偶像包袱的帥氣。

製偶工廠還躺著劇作《自私的巨人》中的巨偶:一顆長滿鬍子的大頭,上面眨著一雙眼;一隻超過半個人身的手掌。製偶師余孟儒分享,在這個作品中舞台就是巨人的身體,「這是有點詩意的作品」。同樣以泡綿製作,表面再拓一層布料,能夠增加強度、便於上色,也能增添溫潤的質感。

除了能辨識形貌的偶頭之外,手時常是偶的重點。

余孟儒說,作為一隻偶,可以被閱讀的部份少,當面部沒辦法如人類做很多表達時,可以被閱讀的部份少,就需要多靠肢體語言。「它的臉沒辦法難過時,它可能仰賴把手垂下來、手攤掉來傳達情緒。」透過機關的設計,操偶師可以一個人操縱巨人的手,並透過偶頭的機關眨眼,傳達巨人的哀喜、沉睡與死亡。

雖然巨大,但不至於重到操偶師無法承受。余孟儒解釋,如果操偶的時間短,是可以承擔十幾公斤的偶,但如果時間長,一公斤就很辛苦了。製偶師也很積極在研發更輕的材質,「我們不能只管偶漂不漂亮,如果演員太過吃力,也沒辦法把偶操好。」

製偶師需要為操偶師設想,減少操偶師在台上的負擔;操偶師則需要服務偶。「操偶師為了讓觀眾把焦點放在偶身上,自己的姿勢時常處於很費力的狀態。」也因此,操偶師的身體準備也是很重要的課題。

操偶時常有大量的低重心移動,手與核心需要穩定,當左右手交換或把偶交給另一個操偶師時,偶的動作與呼吸都需要保持連貫,偶才會活得自然。如果操偶師突然不穩,鄭嘉音說那建立的「生命幻象」就會被打破。

「我們有點像魔術師吧,在建立偶的生命幻象,讓看到的人都要相信,它是生命。」

TO CREATE ——

無獨有偶的創作方法,同樣奠基在「放掉控制」上。

鄭嘉音說很多劇團仰仗導演一個人想好全部,指導大家該怎麼做,「但我現在發展出的方法是,導演訂的是遊戲規則,試試看這個規則會導向什麼結果,很像做實驗——行不通,再換一個規則。」例如,這齣戲的操偶師在台上要完全中性,不帶角色;這齣戲要試試看一人操作很多偶、或是多人操作一個偶;這齣戲要都用紙⋯⋯。

規則之外都是共同創作。「你要允許事情發生,驚喜都不是腦袋可以想到的。可能因為人員的組成、因為那天的太陽、外面的一個聲響,突然發現了什麼。」

這樣的即興空間,聽起來不難,但難的就是成本最高的「時間」。「可能要試了九十九個東西,才終於出現一個可以用的;但如果你沒有試那九十九個錯的,那一個對的也不會出現。」因此一齣劇作的製作期,通常會達兩年,在時間裡允許未知發生。

.jpg)

2022 年在國家戲劇院演出新作《搞砸的那一天》,是「小孩不宜」的暗黑系作品。最初,鄭嘉音訂下了三個遊戲規則。第一是要以布料作為媒材。與泡綿板與木頭不同,布料的軟質可以玩轉裡外翻面,設法呈現只有布料能做到的表演;再者主題選定負面情緒,如失眠、過勞、成癮等等;最後是想將一副人體結構作為表演場域,用人體暗喻一個壞掉的社會。

遊戲規則底定,大夥投入共創,讀新聞報導、爬 PTT,雜揉各自關注的議題。製偶也是天馬行空,先是一串腸子,接著有一副胸部。作品就在抽象概念和實體偶件中慢慢組成。

創作的起點是鄭嘉音動了子宮肌瘤的手術。她說自己從小不太生病,但一進醫院就被開腸剖肚。對醫療器械相當有興趣的她,躺在手術台上,直到昏迷前都眼巴巴的觀察著手術室的擺設,「我是很飢渴,平常完全看不到那些東西啊,那些儀器、設備⋯⋯」

和偶戲給人的刻板印象差異甚大,血與晦暗的情緒充斥其中。鄭嘉音停頓了一下說:「如我是個人藝術家,我的作品應該都是長這樣。」喜歡血腥、暴力的題材不是第一次,只是站在劇團的整體發展,必須平衡,親子節目仍然是票房保障。

是啊,如今要看顧的,不只是偶與自己。當我們請她分享最親密或常用器具時,鄭嘉音陷入長思,接著抬頭問:「電腦和手機?」

「我最喜歡的事其實還是做偶,可是——哎我常常都覺得,我幹嘛呢,創造一個環境讓大家都去做我最喜歡做的事,但自己的手最常接觸的是手機跟電腦,已經不是偶了。」

鄭嘉音深知每個階段自己的角色任務都不同,現在她想的都是傳承與接棒。在國藝會「藝術未來行動」計畫的支持下,去年成立「國際偶戲職人學校」,學員們以成為一名偶戲職人為目標,每一年上課時數達 227 小時,全面學習每一種製偶技法,以及有系統性地操偶方法。來上課的學生國內外都有,預計在今年夏天將會有第一批學生畢業。

雖然台灣當代偶戲的從業者很少,劇團更是十根指頭數得出來,但鄭嘉音很樂觀,「這幾年很明顯,台灣偶的潮流有被帶起來,很多不是偶劇團的表演也會採用偶加入表演。」

成團近二十五年,藝術村也營運超過十年,一間國際偶戲職人學校剛剛誕生。鄭嘉音乘著底氣,她砥礪自己一定要維持住。

「我們很特別,一起勞動、一起享受成果、一起吃飯,享受我們用勞力賺取換來的食物——我們很復古,很像一個家庭。再難都要維持住,我們想讓大家知道,在一個對表演藝術不友善的時代,一個要被 3C 產品淹沒的世代,有一個這樣的烏托邦在。這樣的生活方式還是有機會的,只要你想。」

Q. 請分享三個工作室裡最重要的物件:

- 刷子:用刷子把桌子刷乾淨很痛快。我很喜歡買刷子。尤其這把是手工的⋯⋯每次經過店家都好想再買一把。

- 剪刀、刀具:各種刀具是用不完的,也會一直不見。所以我每樣東西都貼上「鄭嘉音」的貼紙,只是通常還是會不見⋯⋯

- 線、量尺、鑽頭⋯⋯只能三個嗎?還可以更多嗎?做偶要用到很多東西欸!

.jpg)

Q. 請問製偶師、操偶師有沒有什麼樣的人格特質?

可能或多或少有點社恐?我們現在的製偶師都沒有很愛社交,都不是會 Party 的那種⋯⋯

演員也都屬於比較內斂型的,個性上比較低調,那通常他們會在偶戲中找到一個發揮的天地。這樣的人當操偶師很適合,他會隱身在偶背後,就不會是演員拿著偶,觀眾卻看不到偶一直看到演員。

Q .作為製偶師、操偶師有什麼職業病嗎?

有,就是會一直撿垃圾回家。欸這個可以用欸,欸那個可以用,到處撿。然後倉庫就會爆掉。

還有就是會很自然地幫所有東西配音。譬如我拿一個東西不小心掉到地上了,我會下意識幫它說:「哎唷!好痛喔。」

*本文與國家文化藝術基金會「藝術未來行動專案」合作企劃

.jpg)

.jpg)