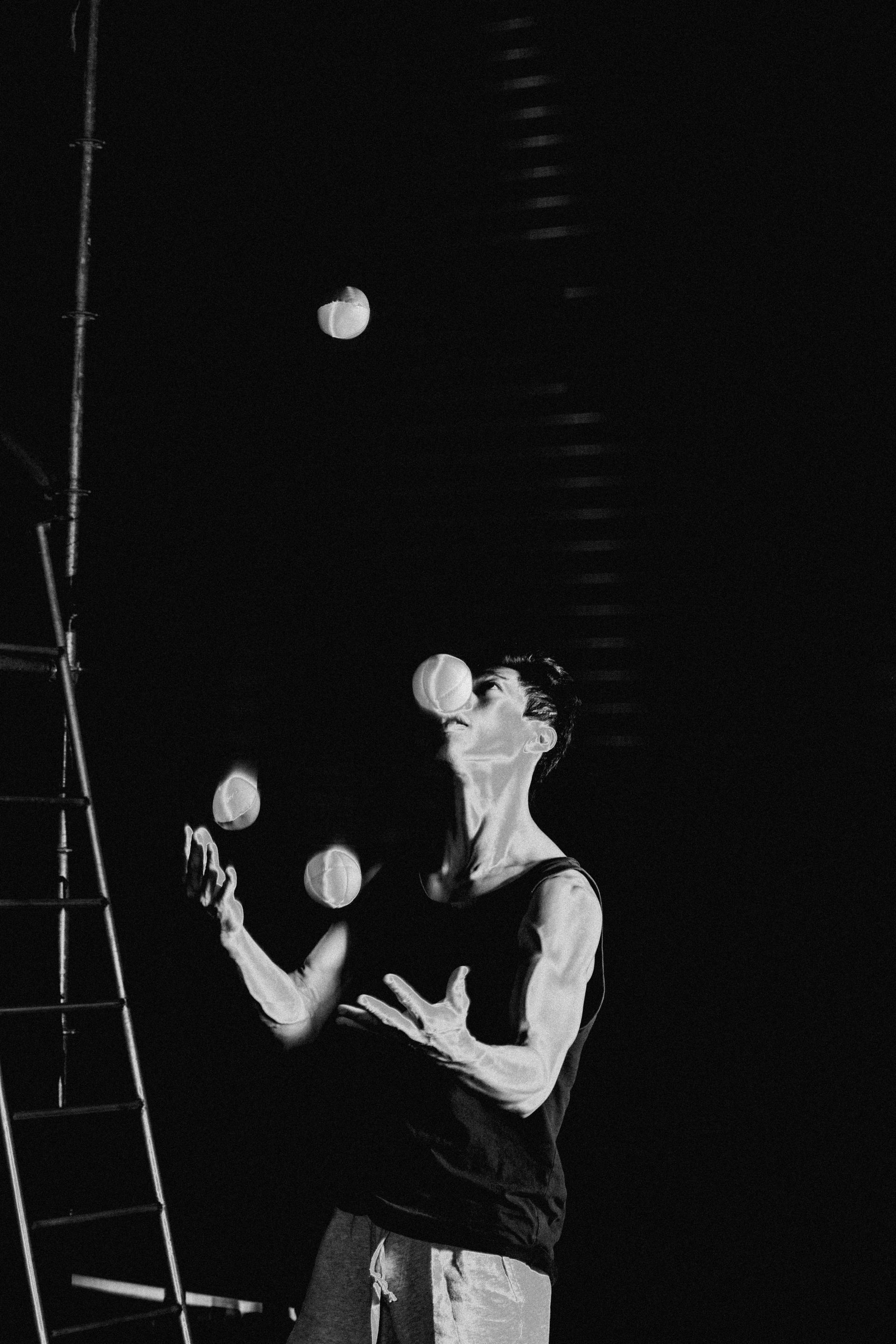

10 歲的鐵血,馬戲演員的身體養成記──瘀青成就意志,但我知道那是錯的

再兩個月,FOCA 福爾摩沙馬戲團團員們的第十個孩子要出生了。下一個世代,推著他們往下個階段走。

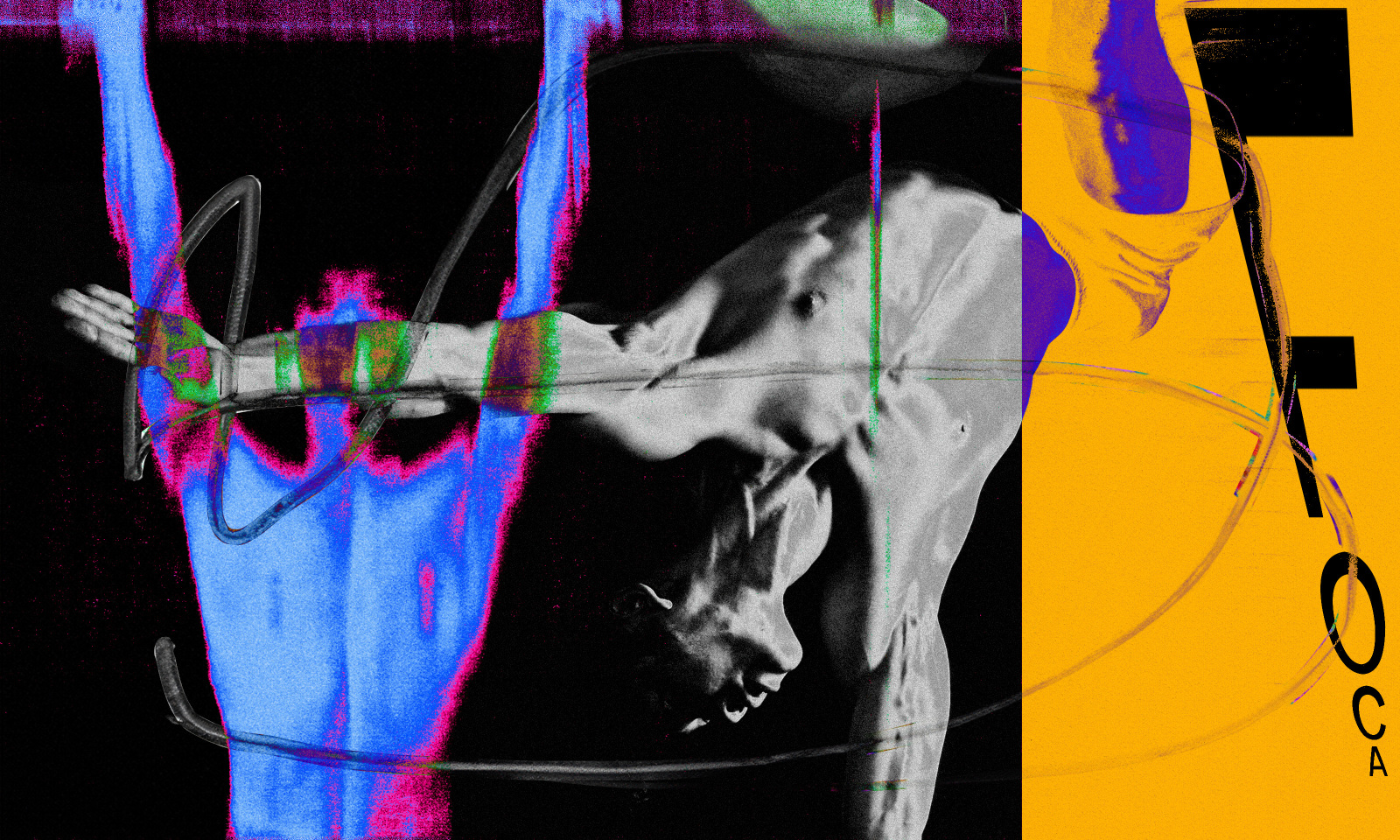

十二年前,林智偉、陳冠廷和幾位夥伴一起創團。夢想是,馬戲演員不再只能在秀場中做插科打諢的配角,雜耍特技可以是有藝術價值的主角;夢想也是:一頂屬於自己的馬戲蓬、全團全職領月薪、打造馬戲藝術節和馬戲教育中心——這些如今通通實現了。FOCA 帶給表演藝術圈燦爛又有力道的影響,有目共睹。

但一探究這些各身懷絕技的演員們,是如何煉成?瘀血、受傷、或如今會被稱之為霸凌的過去,浮出痕跡。

六月 #MeToo 運動下,一則戲曲學院老師打學生的影片被翻出,在黑特劇場漫火延燒,多則匿名舉報,隨之而來的是對校園內打罵教育的再次討論。戲曲學院全名為「國立臺灣戲曲學院」,前身為「國立臺灣戲曲專科學校」,與國光藝校合併前,則稱為「復興劇校」。名稱或體制各有殊異,但這些在台上燦笑著的馬戲演員,大多從此孕育而出。

馬戲特技演員、舞者到運動員,當身體成為成就的延伸,磨練有時和暴力靠那麼近,合理訓練的邊界變得模糊;從家班制、威權打罵到愛的教育,什麼留在身上,又有什麼留不住了?

活在家班制

林智偉,FOCA 團長。36 歲,10 歲踏入復興劇校,8 年一貫制。大學就讀台北體院。24 歲成立 MIX 舞動劇坊,後更名為 FOCA 福爾摩沙馬戲團

「老實說,我自己學特技出身,在當時那個環境,你會覺得很正常。」

聊到前陣子在 #MeToo 中被翻出的戲曲學院老師打人影片,智偉平淡回應,停頓了一下,想起女兒剛好這週滿一歲,「當然,現在看會覺得,怎麼可以打女生?」

他解釋,雖然影片看起來很驚悚,但他認為那些老師比誰都知道怎麼樣會受傷、怎樣不會。「為什麼這樣打,都有原因。」

「我們開始學特技還這麼小,大家會打鬧嬉笑很正常。但萬一在排練或演出真的有一個閃神,就可能有人會受傷。」學校曾經發生好幾起嚴重的受傷事件,高壓訓練是為了預防。「被打的當下就是會很害怕,會怕,就不敢再犯。」智偉認為這是老師打人的主因。那為什麼要打得這麼狠?他說:「你們考不好也會被打手心啊,只是說,我們這些練功的身體,需要被打得比較誇張。在當時的環境來說,我們會覺得合理。」

「不會想反抗,在那個環境,每一個人,每一個班級,大家被管理的方式都是一樣的。」智偉當時甚至會覺得,不打人的老師是在溺愛學生。

被打了八年,在劇校的事情智偉一次沒跟媽媽說。直到當兵前一晚,和媽媽小酌聊天,才不小心透露。「我懂我媽媽的個性,如果我跟她說我被打,她隔天就會來幫我辦轉學了。再沒錢,她都會去借錢來給我轉學。」

父親過世後,母兼父職的壓力下,媽媽會借酒澆愁,靠安眠藥才能入眠。十歲的智偉看在眼裡,知道自己不能給媽媽養。「而且當時親戚都很擔心,單親的小孩會變壞⋯⋯我是調皮搗蛋,但不代表壞。可是沒人分得清楚。」於是在媽媽的建議下,他考取中正預校和當時的復興劇校,最終選擇後者。「很多人會誤會,以為我們這麼小就知道興趣在哪裡。其實我們多半都是因為家庭因素。」

「在我那個年代,要說學校裡面有人是真正知道自己熱愛表演?可能只有 1%。」每個人背後都有緣由,被打也是。

很常被打,智偉難忘洗澡時一看,屁股總是紫色的。「褲子脫下來,用熱熔膠打造成的。」問他為什麼撐得住?「因為學校裡面很公平,每個人都會被打,男女都打。男生怎麼被打、女生就怎麼被打。」從小跟姊姊、媽媽相處的智偉,見女生都可以挺過,他也沒有給自己機會退縮。

沒退的結局,也留下了傷。智偉形容在學校的訓練偏向土法煉鋼,一直做、重複做,直到做到為止。「很多團員身上都有傷。我自己是頸椎跟腰椎,如果一個禮拜沒去按摩很難睡著。」

陳冠廷,FOCA 藝術總監,33 歲。 12 歲插班考入戲曲專科學校。大學就讀台北體院。大學一年級加入 FOCA 福爾摩沙馬戲團。

小學三年級開始在學校學民族體育,當時最喜歡陀螺,冠廷說自己愛玩也好動,學習民族體育讓他很有成就感,「我國小就有上百場演出了,也變成學校裡面大家的焦點。」

畢業前,啟蒙老師問他如果真的很喜歡,要不要上台北讀專科學校?進去後發現,自己是少數因為有興趣、喜歡,而主動入學的人。

最先讓他難以適應的是學科課堂,「大家都在睡覺。每個人都累到上課只能睡覺。」接著,就是在術科課堂上的追趕。冠廷舉例,每天術科都要靠牆倒立三十分鐘,同班同學已經習以為常,但對當時的冠廷來說,三十秒都很吃力。「每次上課,我都咬著牙想,我如果每天加個五秒、十秒,遲早會跟上。」

直到高中畢業,不靠牆倒立十分鐘,是每天都要做的。「其實每一次上台表演,倒立的時間都不會超過三十秒。可是我們每天要倒立十分鐘,為什麼?其實就是那份意志力⋯⋯意志力有多重要?舉例來說我們常常要扛人,如果有一個瞬間,你因為累想放棄,那就會有人受傷。」

在軍事化的教育中,冠廷接收到「那樣做就會變得更好」的訊息,因此不會想要反抗,「就是照辦,做到好。」

冠廷很清楚,這就是家班制。他和智偉的老師剛好是一對姐妹,她們出自家班世家,打罵、體罰自然是教育方法。「我們都是練家子,就是會天不怕地不怕。我們不怕學科老師、不怕主任、不怕教官,就怕自己的術科老師。老實說,在學校,術科老師就是我們的媽媽。」

「你會去怨恨你媽媽嗎?不會嘛。我們當下只是一心想要做到老師的期待,好想要完成他們想要我們做到的事。就像我們在家裡對待爸爸媽媽一樣。那是一樣的。」

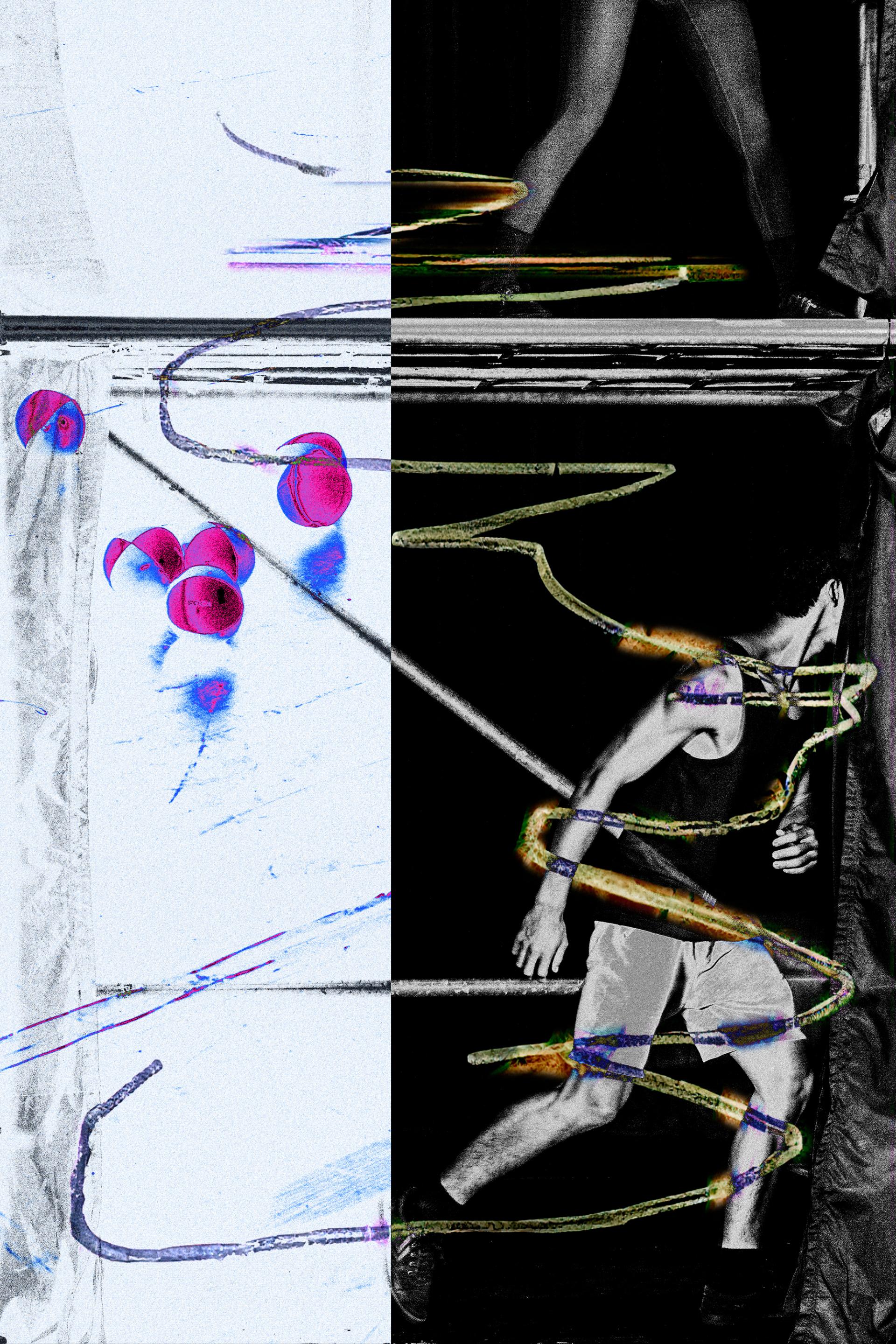

趙偉辰,FOCA 團員,32 歲。10 歲進入戲曲專科學校。2017 年加入 FOCA。

「表姐假日回來,就在那邊翻跟斗,我就覺得:哇靠也太帥了吧,我也要去學!」家人再三確認偉辰的意願後,就這樣如願考進去了。進去後,偉辰被打得很慘。

「我倒立是班上比較不好的。」上了國中,同學可以不靠牆倒立十分鐘了,但他還在靠牆。「老師不會教你,做不到就是罵跟打。」晚上洗澡,便見手腳滿滿瘀青。

「我那時候覺得,我要見不到明天的太陽了。」

那是一個團體社會,只要一個人失誤,就罰全部的人。偉辰說他們的體罰,不是伏地挺身或仰臥起坐那麼簡單,通常是做一些難度不高的翻騰,可是不能停。「只要一停,就加罰。所以只要一停,所有人就會公幹你。」

偉辰也說他從來沒有想過不做,反而一心想要完成。但不幸膝蓋得了很多運動員都會患上的奧斯古謝拉德症,「我一做動作,膝蓋就會很痛。同學會覺得我在偷懶,老師覺得我在偷懶。」

一次又因為膝蓋痛而被罰倒立,個性溫和的偉辰哭了,他吼老師:「媽的你就不相信我——我崩潰了,因為老師拉了一個高標,要求所有人都要達到。沒有程度差異,沒有身體不同,沒做到就是爛。」

偉辰說,他其實一直沒發現自己在國高中時身心狀況都很差。

大學時,發現自己腰很痛,「痛到我去撞牆。後來去看醫生,醫生很驚訝說:你十二指腸破了這麼大的洞,你不痛嗎?」已經破了很久。回想起來青春期的他很少吃飯,「每次要上那個老師的課,我就吃不下。我甚至看到他的車開到停車場,我就覺得今天沒希望,根本不想吃東西。」

可是他沒有恨,還有感謝。「其實我很感謝當時去念劇校。不然我大概會壞掉。」

單親家庭,爸爸工作忙,偉辰放假常泡網咖。「那時候我很開心,我就一直打電玩,我也不在意什麼生活品質,網咖已經很棒了。後來我的親戚都說,我沒有變壞,是要謝謝劇校。」偉辰也同意。

.jpg)

還有,學長學弟制

家班制延伸到學長學弟之間。師父不在,師哥有權教育師弟,成為不說自明的潛規則。智偉說,「基本上,你就是白天被老師打,晚上被學長打。」就算教官看到了,也只是勸勸師哥讓他去吃飯了啦。

高三學長畢業後,智偉那一屆在學校就是「頂天」了——意思是最高階級,上面再也沒有學長了。畢業前,學長「幫」他們集合全部的學弟,然後命令即將頂天這一屆,一個一個輪流揍下面的學弟。「學長說要幫我們建立威嚴。」

但站在面前的學弟沒做錯,甚至平常關係要好,打不下去,也試圖軟軟地打。「然後學長就說,你是不會打嗎?我示範一次給你看。」學弟被打得更慘。問智偉那時候心裡在想什麼?他說:「就手很痛。因為要全力打你知道嗎?」

到那個時候,打跟被打,已經很習慣了。十歲剛進到學校的第一天,迎接他們的就是一場「下馬威」。智偉記得,幾名學長站在他們一群新生前,沒有理由地輪一頓打,「打完,學長明說:來吧,若你們明天去告教官。我可能會被記過,沒關係,我們每一個人有三個過可以記,算算看可以打你們幾輪。」

聽完,身體還痛著,沒有人會去打小報告。「喔別忘了,被打完一定要敬禮謝學長。」學長學弟制就此開始:無故半夜被叫上樓一陣訓罵,到了凌晨才散會;幫學長放鬆緊繃的肌肉到睡著才可以回寢;學長半夜到寢室偷東西,聽到了也只能裝睡。這些都是智偉的學弟日常。

當時,他並不覺得有怎麼樣。也未曾想過要反抗。

十歲到十八歲的言聽計從,是因為校內生活的封閉,他們無從比較,也就沒有反抗的施力點。

「當時我們完全沒有機會到社會外面看看,就被丟進這些欄杆裡面,而這些欄杆告訴你:這些都是合理的,這個世界就是長這樣。一直到十八歲,你走出去⋯⋯哇,才知道!」

「這裡真的完全是另一個,被隔絕的世界。」

「我」的容身之處

升上高中時,台灣的街舞正流行。冠廷和同學也練起 breaking ,設法融入所學之中。師長看了,罵他們做這些幹嘛。「丟雜耍,就是三顆練好,練四顆,四顆練好,練五顆——永遠都是數量越多越厲害。什麼新的 idea?不用。」

對學校的感激,是冠廷覺得自己的意志力堅強,但畢業後意識到,他的「思考」和「想像」在國、高中時期,就通通被抹殺掉了。

在學校,要練什麼專項是老師指定的,「老師幫你挑好,你只能訓練那個。」冠廷的專項是「花式籃球」,是少見的個人專項。冠廷解釋學校大多希望學生練團體的技巧,因為比較受歡迎、吸人目光,例如高空飛人、疊羅漢等。「當時會分配到個人的花式籃球,是需要有人去跟觀眾互動,觀眾可以把球丟回來給我平衡。」

高中會考時,冠廷比別人提早一個月準備,試圖編排一個相對完整的表演,結果考完,分數、評語都沒那麼好。還是那些練大型道具、有危險性的同學拿下了高分。「我這麼用心想了那麼多方式是呈現,最後卻比不過那些,在學校已經看過幾百遍的東西。感覺很洩氣。」

「做那些表演的人,永遠都比較容易被看見,老師也會對他特別好。」

冠廷懷疑,練花式籃球的自己,是不是永遠都不會被看見了。

這種不被看見,偉辰也感同身受,「在學習過程裡,我崩潰過太多次了,覺得自己好爛喔、是不是沒有存在的意義?我找不到自己,我不能發揮自己。」偉辰清楚在學校裡,他不能做自己,「你做自己就死定了。」

上了大學後,他們開始尋找自己。

「我想要在台上獨當一面。」脫離高中的團體演出,偉辰遇到了大環。當時全台灣沒有人會大環,他自己摸索,看著國外影片,一點一滴練起來。「我一直到那時候,才開始知道自己是誰,才感覺到有自信的感覺是什麼。」

冠廷也有相似路徑,告別花式籃球,現在冠廷的專項是「禮帽」。注重拋接和接觸,演員會像馴服了一頂活生生的帽子,讓它在身上自由滾動。那也是他在畢業後,在國外的網站下訂道具,在 YouTube 上學,自己練成的。

在學校期間,他們沒有辦法有的自己,畢業後破繭而出。

智偉也是。對智偉而言,畢業後的就業環境,太輕鬆了。「在學校你演了幾千場,收入是零元。因為你是給學校養的。但畢業了,天啊,我怎麼翻一個後空翻,就可以賺到錢?」

金錢的自主,帶給智偉幸福與安全感,他說那個感覺是「脫韁野馬」,有很多賺錢的機會,而體力上的辛苦?比起在劇校的日子,這些工作之甘甜。「學校真的給了我們自主的能力,擁有一技之長。」

所以即便回首有其不堪,智偉還是有愛。

「愛啊,沒有學校,也沒有現在的我,沒有這些能力,更不會成為現在的自己。」

這份愛,偉辰也有。大學時再遇到老師,他跟老師道謝了,「我謝謝他那時候的教導,我學會了忍耐跟吃苦。」

後面的話,偉辰沒跟老師說:「但我完全知道,那是錯的。我知道,不是每個人都能在那個環境走下去。」

.jpg)

很多個 80 分,還是 1 個 100 分?

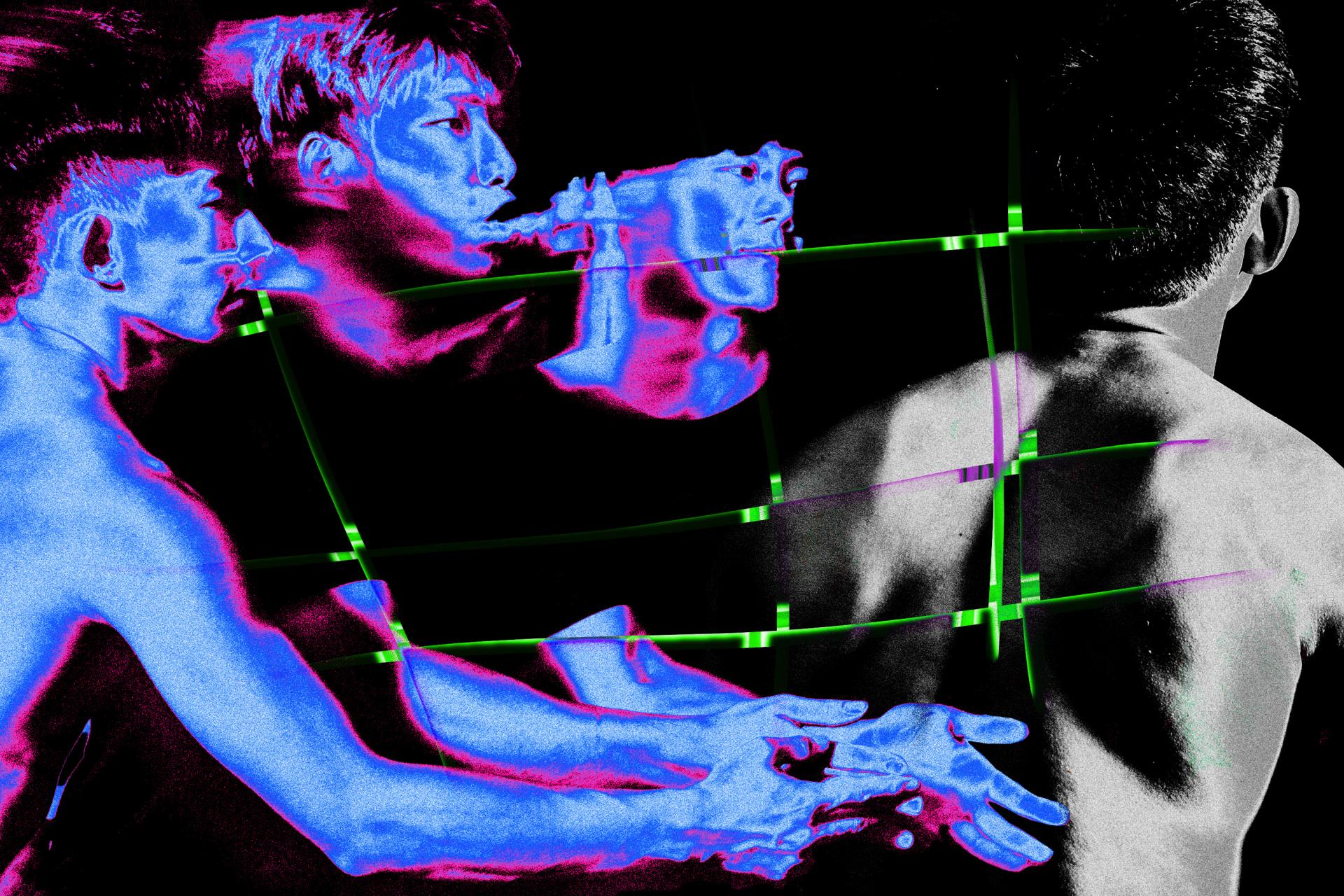

大學時,冠廷參加美國舉辦的國際雜耍比賽,那一整週,許多工作坊,匯聚世界各地的馬戲青年。他才發現原來馬戲學校訓練系統,可以不是「他們那樣」。冠廷遇到一名年輕人,只用三顆球排成一套非常好看的表演,「三顆球,玩出超乎我們原本想像的境界。」

「我感受最大的是,我感覺到我國小那時候,接觸民俗體育的感覺是一樣的:我在玩的過程獲得成就感,我把它當成一種玩具。」冠廷看著這群十多歲的小朋友,互相幫彼此看招,「就是:你看這樣丟好嗎?那樣處理帥嗎?你喜歡嗎?他們用這種方式讓自己一步一步往前進。」

「他們可能不是想要當表演者,他們是玩家。」

他看到了自己的弱點:「只要不在台上做技巧,我們就完全變成不會表演的演員。對,技巧很吸睛,但那是煙火,一瞬間就沒了。可是他們很多變,可以用自己快樂的方式去即興,隨時都像在表演——這是我們科班生做不到的。」

智偉也認同,「以前學校都是用競爭的。老師帶著我們練功,是因為想要幹掉別班。翻跟斗要強、高空要更高,他們丟七顆球,我們要丟八顆——這種比較心,我覺得是最不健康的。」如果輸了,師長就會認為那都是因為孩子偷懶、不努力,「你想,這樣的小孩怎麼可能會熱愛他的環境跟工作?可是西方不是,他們會去上馬戲學校是因為快樂,是因為他們覺得媽的超爽超酷的。」

智偉看到,那些十八歲才在假日的社區工作坊中、因為發現馬戲的快樂而開始學習的孩子所表演出來的東西,勝過他們花了十年的磨練。「一個是打從內心喜歡,而去追求;一個是被壓迫、打罵,而你在那個環境底下,你對自己根本沒有自信。」

但看見西方馬戲演員養成的另一種可能,卻也不表示他們可以立刻取經挪用。

冠廷觀察,在這之中有一份很困難的取捨。他說那些因為興趣、喜好投入訓練成為馬戲演員的人,如果有很好的訓練,那會成為將近一百分的人。但像他們,由上面指定的威權訓練,大部分是卡在八、九十分,很難變成一百分。

「但好處是,我們會有大量的八十分的人。」而那些西方教育下,因為興趣加上好訓練的一百分,是可遇不可求。

近幾年回學校,也包含看著新進的馬戲演員,智偉察覺:「現在的學校被定義為一間表演藝術學校,已經不再是當時『我家沒錢,所以我來唸』。自然而然,這些人被打罵,家長就出場了。」智偉說,老師的為難他可以理解。

前陣子,偉辰有機會回學校親眼看到改變。「落差很大,哇,高三了,做這個動作是那樣嗎?那是以前所有人都能做好的。」聽老師說,現在叫學生練,他如果不想練,就沒轍了。

「這種環境下,這些學生必須有自發性,就是要超級喜歡這件事才行。但怎麼可能?這麼困難的練功八年,誰會喜歡?」

去掉了高壓的威權管理,表演者的素質確實失去了強迫達標的規格。

智偉說:「現在這一輩的老師們,他們都是我的學長姐或同學,這些人受的教育是,打罵才能練出功夫。現在他們要怎麼樣才能不打不罵,又要教出很厲害的表演者?——為什麼我們在講一屆不如一屆?這些東西都是互相牽動的,你看以前那些名角,誰不是這樣的出身⋯⋯」

新進的團員沒有受過高壓訓練,智偉直說,技巧上真的會比較弱。冠廷則是觀察新人會比較退縮。「以前,我們可能比較有一股傻勁,比較敢。但沒有經歷過吃苦的團員,確實會有比較多擔憂——但你要說這是不好嗎?我不認為,就是有差異而已。那些團員會比較希望確保不會受傷,再嘗試,這也很合理。」

「創團初期,我還是會用失誤定奪一個人的厲害不厲害,哎,就跟以前劇校一樣。」

剛開始成團,智偉坦承他很心急,也會將自己受教育的方法複製到團隊上。「我以前很急、很兇。最明顯的就是以前我也會說:媽的你雜耍掉六次,該死。我會很生氣。但現在演員失誤,他在台上自在且救回來,那我會覺得這就是一名成熟的表演者。」

「新人可能在技術上比較弱,卻在狀態上比較好啊。我讓有技術的人,和有狀態的人在一起,他們就會一起成長。」這也是智偉成團的起心動念。「狀態」指的是,成為一名表演者的樣子。

2021 年,冠廷推出自己的創作《嘛係人》,欲呈現馬戲人「也是人」的自我認同處境。他說自己在創作上的磨練,是每一次排練完都要深思「剛剛到底做了什麼事?」他也鼓勵團員長出自己。「我以前真的是機器。」過去沒有機會學習「如何成為一位表演者」,現在他跟團員一起學習。

問冠廷,如果團員在自己喜歡的專項上,只能做到八十分,但他很快樂,可以接受嗎?「我可以接受啊!」然後隨即補上,「如果真的需要做到一百分,我們再慢慢想辦法。」

他承認,他還在找,找一個大家都可以成為想要的樣子,又可以一起前進的方法。

十年之後

李坤融,FOCA 團員,24 歲。10 歲進戲曲學院。大四時以實習生身份加入 FOCA,畢業後成為正職演員。入團三年。

「我小冠廷八屆、小智偉十屆。進學校時,冠廷剛好畢業。」坤融就是那個,清楚自己喜歡表演而就讀的學生。

坤融說他進去時,學校時正在推行「愛的教育」,「很多人在檢討體罰的事。像我的班導就是堅持不打學生的。」不打,但用連坐法,一個人沒做到標準,全班受體罰,「蛙跳啊,或是倒立啊,這樣的體罰。」

還是有老師會打人,坤融也聽過那一種說法,「我知道打學生是希望降低危險,這是老師一直在講的。嗯,如果用打的,就可以避免有人摔下來受傷⋯⋯我不反對,但也不是很認同,我也在感受。」

但面對學長學弟制,坤融的態度很明確,「我很不喜歡這件事,這沒有意義。裡面沒有太多指導的性質,只是想要惡整學弟來彰顯自己的地位吧。」

等到坤融也成為學長,他們班一起講好了,不打學弟。「我們想讓這件事情,不要再傳下去了。」以前學長的餐盤都是學弟洗,「我們當學長的時候,也不想洗餐盤啊——所以我們猜拳,輸的人洗。」他覺得理所當然。

坤融成長的年代,網路發達資訊流通,他不像智偉、冠廷,被完全阻隔在學校這座孤島上。「我們一直知道外面的世界,所以會生氣,會想要改變。」

但也有無法改變的事,到了坤融,學生的專項仍是由老師指定。「嗯,老師說由他分配比較公平。」他的專項是「晃梯」,坤融可以在常見的 H 梯上保持平衡與移動。「我當時沒那麼有興趣。」整個國高中都在練晃梯,面對其他有興趣的東西也不可以碰。「畢業後,我整整一年沒有碰我的梯子。」

當看 FOCA 演出時,他讀到「這些作品想要表達一些東西」,不只是技巧,而是有要說的話。坤融說這是他一開始最困惑的。「我只是個平凡人,我到底要表現什麼?」但在團裡慢慢摸索中,他發現每一個人都有自己的獨特。「這需要長出自信。那跟技術無關,要先找到自己,才能表現出自己。」

這個夏天,新的實習生進團,坤融不再是最小的了。雖然抬頭看,上面的學長姐都有太多可以追隨的空間,但坤融也不覺得自己就是差。而且,「學長會帶我,他們願意等。」

這種感覺,大概是學長們所沒有過的體驗。

人才不再是過去那樣,大把大把從學院這座練兵場,直送而出——但可以思考的是,我們需要什麼樣的人才,而人才需要什麼樣的新世界?下一個階段還有些模糊,但 FOCA 這群男孩似乎沒有害怕。

想起偉辰說,練技術的時候,怕很正常,但要調整心態到不怕,才有可能練成。「以前要練高空,是會直接被拉上高空,練到麻痺為止。」

現在,他不會這樣做,他會給學弟一張小凳子,「你先在小凳子的高度往下跳,跳的時候感覺不怕,然後把這種不怕的感覺記起來。下一階段有人把你拉上高空時,你用這種不怕的感覺對接——你就會享受了。」