許瞳|我們終在趕赴明日的聚會——徐小明《去年冬天》與小川紳介《壓制之森》

「步出洞窟,重新返回時間快速流逝的峰。重新確認名稱。洞窟裡,一切都是當下而無名。洞窟裡存在著恐懼,但這恐懼是一種受保護的感覺,維持完美的平衡。」——約翰伯格。

今日之所見僅是明日世界的影子,有些孩子已經搶先一步知道。於是我們俯首案前振筆疾書,在從「家屋」撤離前留下大量革命手記。一切革命的共同敵人是「明日」,而「明日」有千萬種具象:1960 年代日本大學生死守的學生會館大門、1990 年代台灣青年胸懷的美麗島餘溫、又或二十一世紀千禧世代尚待釐清的自我認同。為釐清敵人的面孔,聚會因此產生。

In what costume shall the poor girl wear / To all tomorrow's parties

徐小明導演 1995 的作品《去年冬天》,以 1979 年美麗島事件後、九〇年代的台北為背景,將整世代的革命化約為一對師生的悲劇戀情,不僅講運動後「被剩下的人」,冥冥中也點出運動中的「被缺席的女人」。

故事自特赦減刑令發佈的 1990 揭開序幕,當年視愛情為革命的女主角琳琅,為替被捕入獄的革青愛人王戎完成未竟之業,抱著土製炸彈衝入美麗島現場,自焚未果、反而被捕入獄。時光流轉,囚居十年革命中途島的琳琅,如今剪去長髮、放下少女身段,出獄後心心念念要與同袍重逢修復山河。未料特赦後的霓虹城市裡,革命已是小家子氣的話題:她走訪城市尋找當年街頭夥伴,試圖重組聚會場景,可當年赴湯蹈火的少年少女,如今不是結婚生子泡咖啡店、就是夜市擺攤做頭家人。

徐小明《去年冬天》劇照。圖片提供:國家電影中心。

他們好聲好氣扮演成熟大人,欲為琳琅洗塵:「時代在變,妳也該跟著變。」她丟下碗筷憤而離席:「不是時代變了,是你變了。」

被迫解散的隊伍裡,總會有這麼一兩個琳琅這樣的人,信守諾言卻成了不合時宜的傻子,而同儕的憐憫裡,竟帶著那麼點嘲諷意味,怪琳琅不懂得盤算,固守男女之情與政治二元論的不識時務者,當然沒有籌碼換取前往明日聚會的入場券。

反觀美麗島時琳琅假死的愛人王戎,則是革命時代的「識時務者」:當年的歷史系革青早已娶妻生子,在台北開家風雅咖啡館,用地下室的氣功國術、假日的棒球打擊排遣昔日的國仇家恨,偶爾則揮揮筆桿,寫篇無關痛癢的筆者投書,順道風光展演政治與家庭中的大男人形象。王戎除了成就一個平凡的中產階級幸福場景,更成功塑造其經歷大風大浪的知青形象。

「政治冷感」的嫩妻不時對王戎嬌嗔說道:「有時候,我覺得我們這一代的無憂無慮真是罪過。尤其是面對你的時候。」書寫使男人感覺良好,王戎放不下當年叱吒沙場的偶包,不忘在家庭重製偶像崇拜,搖筆桿自我高潮。

然而,當舊愛琳琅無預警重返世界,王戎的布爾喬亞革命夢應聲瓦解。彷彿象徵著被革命青年凌辱的內在小孩,琳琅的復仇使所有「時代的識時務者」相形疲軟:她用當年抱炸彈入沙場的果敢,親訪王家咖啡館與大嫂對峙、到打擊場圍堵王戎,最末更抱走王家的兒子奔逃。可惜的是,徐小明鏡下的女人終究臣服於陽具之下,僅在革命中作為歇斯底里(hysterical)的次要角色。從淪為職業婦女的女覺青、到獨守空閨而孤死家中的老母親,乃至懷恨自盡的琳琅,她們在時代中持續噤聲,只得由王戎自以為是下一眉批:「若那年冬天讓妳走,什麼事都不會發生,這一切都是我的錯。」

徐小明《去年冬天》劇照。圖片提供:國家電影中心。

女孩該穿什麼赴明日的聚會?運動中的女人、乃至堅守理想的孩子,該如何尋找屬於自己的聲音?此一永無止盡的命題,與 1970 日本全共鬪年代「我們該如何活著」的論戰不謀而合。

For Thursday's child is Sunday's clown / For whom none will go mourning

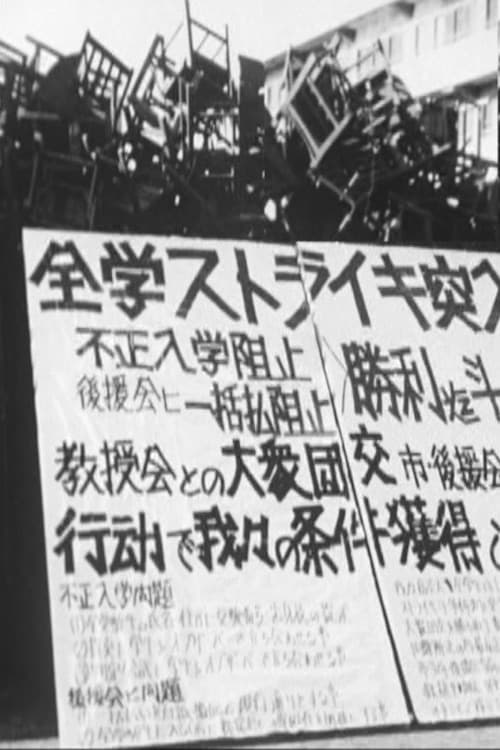

紀錄片導演小川紳介的早期代表作《壓制之森》,保存了日本新左翼運動重要轉折點「羽田事件」前夕的珍貴映像。以 1967 年發生在東京郊區的「高崎經濟大學學生會館事件」為切入點,小川的隱藏式攝影機紀錄了學生自治運動下,少年們在校園內外對於「主體性」及自我的反思。

相較於《去年冬天》裡角色在「運動過後」的世故,《壓制之森》裡自治會學生的持續咆哮,是對於「長大」、「離開校園」的抵抗。1970 年代的學生運動,逐漸由日本政權的獨立性延伸至大學主體性,運動者們關心學生自治權以及大學經營者的違法問題[註2]。而對於校園體制的反動,更進一步形塑六〇青年對家庭、職場的思想(イデオロギー,Ideology。)

小川紳介《壓制之森》。圖片提供:國家電影中心。

之於冷眼旁觀的大人,這場長達半年之久的佔領事件,只是一群「行徑無聊透頂」的少年仔在骯髒社辦裡無事生非。但之於十幾二十歲的少年而言,校門象徵著社會與校園、他者與個體、家庭與自我、右翼與左翼的分界,而學生會館更是不可侵犯的中間地點。高大自治會的核心成員表示:「學生會館是孕育戰鬥力的據點,這個據點孕育著我們的思想。只要能繼續孕育戰鬥的思想,多少帶著點玩樂的心態也無所謂,但你回家看看,就只有無聊的生活等著你。」無聊的中產階級生活,既是少年的宿命,亦是創作的繆思。

台灣校園裡也曾存在日本「學生會館」這類混雜玩樂與論戰、集結各大自治社團的活動場景。尤其在台灣服儀改革、課綱微調等高校學生運動風起雲湧的 2010 年代尾聲,發生在師大附中的地下室社辦拆除事件,更與《壓制之森》中的佔領事件異曲同工。2017 年附中校方以地下室違法使用為契機,意圖拆除熱音、吉他、熱舞等大社的地下社團辦公室,引發學生一系列社辦破壞事件,七十週年校慶集會時,更有強制消音、掛白布條等學生抗議行動。

無論 1967 的高崎經濟大學或 2017 的國立師大附中,少年對校園自主的捍衛不可被化約為「與大人的抗衡」,而是體現《壓制之森》中運動者所言的:「(學生必須)一邊抗爭一邊尋找意義。」匯集了各大學生社團的地下烏托邦,促使學生得以在「今日館內空間」透過自我批判,共同孵化對於「明日館外世界」的想像。暫時撇除明日屬於誰的問題,為了誓死抵擋明日的到來,少年們的聚會必須發生。

小川紳介《壓制之森》。圖片提供:國家電影中心。

紅色麥克筆、工地安全帽、土製炸彈、孔版印刷地下刊物、自我審查,即便物換星移,元素卻亙久存在。我在二十一世紀觀 1967 東京的《壓制之森》、1995 台北的《去年冬天》,竟發現每個對抗明日世界的少年心裡,依舊住著一個穿著白色汗衫叼菸屁股的小孩,不時搖指威脅你 : 「不是當年說好要一起幹到底?」

在這名為革命的遊戲裡,誰先離(長)席(大),誰就輸了。洞窟裡的孩子持續原地舞蹈,趕赴所有明日的聚會。當革命延燒侵入生活,行動本身便是意義。

註 1|文章標題及歌詞引自《The Velvet Underground & Nico》專輯 〈All Tomorrow’s Parties〉一曲。

註 2|安藤丈將,《新左運動與公民社會》,第二章「新左運動的形成──改變日常性」,111 頁。

【許瞳】

1999 年出生的台北女生。喜歡恐龍與六〇年代的復古靈魂,難以投入生活的時候,就看書看電影。曾出版散文集《裙長未及膝》(2017,聯合文學)、《刺蝟登門拜訪》(2019,悅知文化),記錄新世代的城市觀察。關注Z世代創作力,共同創辦《不然呢Brand New》青年文集。除了中文書寫,也透過英日翻譯將故事轉印為不同語言。偶爾在 Instagram 寫寫字,談談書(@hitomixu)。