我們的過去很有風格,只是我們不知道——專訪王希文《台灣有個好萊塢》

2019 年 11 月 23 日晚上,第 56 屆金馬獎頒獎典禮即將開始,台下有個人比入圍者還焦慮。

「我六點多還說,欸我現在去酒吧喝酒,七點五分回來找你們好了!你們就爭氣點。」觀眾席裡的王希文身心不寧,十指緊扣。倒數二十秒,台上傳出疑似煙機沒關的雜音,簡直天崩地裂⋯⋯他真的想逃跑。轉頭和身旁的導演楊景翔說,欸,這次轉播會有十幾萬人,我們做戲從來沒那麼多人看。

結果,音樂一進,噪音就消失了。改編自《台灣有個好萊塢》的表演《有一陣人,追求一个夢》以台語片演員王滿嬌、孫可芳的對話開啟一場穿越時空的歌舞秀,當李千那唱出〈當初時,電影開始〉,背景出現台語片盛世文宣,接連著金馬各屆精華畫面,曲調再進〈金馬奔騰〉,自形式到內涵與電影、電影人的緊密連結,被譽為最讓人感動的金馬開場之一。

網路上瘋傳的好評、現場的歡呼聲,場內的王希文完全沒發現。「我都沒有聽到,哈哈哈哈。我就是整個人炸掉。」他說自己是「焦慮的脆弱性格」,易感易受傷:「有些朋友當下看到我、點個頭。我就想說,唉,他不喜歡。」事實上後來朋友說很不錯啊。但那都是後來的事了。

他神經緊繃其來有自,畢竟李安、侯孝賢、李行台下排排坐:「都市傳說啦,好像很多電影人不喜歡音樂劇。可能因為音樂劇比較外顯?然後可能覺得要靠文本或表演來說故事,而不是音樂。」身為瘋戲樂的藝術總監、電影配樂工作者、音樂製作⋯⋯他跨界,也就不只屬於任何一個圈子,焦慮四面八方而來。以深愛的音樂劇來致敬深愛的電影、想讓劇場被更多人看到的期待,都濃縮在那五分鐘裡。

被抹掉的歷史

故事要從電影《阿嬤的夢中情人》詢問王希文配樂合作開始。電影劇本階段片名就是《台灣有個好萊塢》,他已被題材吸引,後來雖因檔期錯過未能合作,仍取得版權改編為音樂劇。主線劇情描述不諳台語、懷抱星夢的女孩秋月,與聲勢走下坡的台語片編劇陳正華的相識相戀。從電影到劇場,即便情節、人設都有變動,但首次看到劇本時為之悸動的主角——曾經輝煌卻不為人知的台語片史——依然站在 center。

《台》劇情拉回六〇年代,北投片廠熱鬧非常。如今聽到「國片」時常感覺像保育類動物的我們,可能很難想像那時台灣年產量上百齣,拍電影居然是會賺錢的(!)而且驚悚、愛情各類型都有(王希文補充:辛奇《地獄新娘》根本台語版希區考克啊),拋開如今大眾對台語的固有印象——當一個語言還是活的,用它來說什麼故事都不奇怪。王希文被那樣的光景震撼,也驚訝於自己、及現在大部份台灣人的無知。

「這好像是一個被抹掉的歷史。事實上,台語電影時代存在於金馬獎之前,甚至許多拍華語片的重要導演,像是李行導演,一開始就是在拍台語片。台語片才是『台灣電影』的某種根源,卻被抹掉了。」他對自己土地產生了好奇,曾是全球第三大電影產業體的台灣,影人們生活是什麼模樣?聽什麼音樂?有怎樣的愛情?一步步展開追索,有了各種意外發現。

.jpg)

例如訪問「寶島歌王」文夏,聽他說以前開著白色賓士、載著「四姊妹」隨片登台獻唱主題曲的風光,「這邊開幕,他們就在當地電影院門口表演,好像每天都在跑首映會的感覺,就很難想像。」音樂方面,王希文也去第一唱片行成堆成堆地買舊唱片,「可能都是從黑膠轉錄的,一套十片,裡面都沒有歌詞、也沒有 credit,就只有一個外頁,超像以前夜市盜版。但那是現在唯一買得到的東西。」紀露霞、鄧雨賢,其中他尤愛〈跳舞時代〉,陳君玉填詞:

阮是文明女 東西南北自由志

逍遙佮自在 世事怎樣阮不知

阮只知文明時代 社交愛公開

男女雙雙 排做一排

跳 TOROTO 我尚蓋愛 ——〈跳舞時代〉

講到激動處,他邊哼邊形容:「我們這次用了文夏〈放袂記〉,發現這個歌的曲式根本就是〈愛的初體驗〉啊。」又哼起鄧麗君為 1967 年邵氏出品的《青春鼓王》(一邊備註:根本就《進擊的鼓手》!)所唱的同名主題曲,「『我是個爵士鼓手,登登登登~』下面是 funk 的音樂,就覺得好像看到《從前,有個好萊塢》布萊德彼特戴墨鏡,潮,穿著六〇年代花襯衫的樣子。」

面對一首首歌、一部部電影的再發現,王希文讚嘆:「以前好像真的有很多很酷、很有風格的東西,我們都不知道。」多希望更多人知道——這就是《台灣有個好萊塢》最熱烈的初衷。

(還沒下課的)台語補課教室

要完成這樣一齣音樂劇,卻比想像中困難。去年四月舉辦試演會後,各式回饋中有個意見他特別在意:「很多朋友說台語比重不夠。以劇團藝術總監的身份來講,我是應該要反省的。我要做這個題材,卻田調不夠、會得不夠。」試演會後他難免沮喪,加上導演王宏元因個人演員生涯考量而辭去:「我頓失導演人選,在楊景翔出現之前⋯⋯有段時間很像被甩掉的低潮期(哭)」

幸好他在酒吧獵豔成功(?),多次約喝後邀請到看過試演的楊景翔執導,「後來也覺得景翔很適合,因為我跟他幽默感、節奏都滿像的,然後他就是嘉義流氓文青,台語非常好,完全是一個很棒的互補。」形容自己台語程度「超級超級廢,廢到不可思議」的王希文,與團隊大改劇本、提升台語比例,並成立台語顧問與翻譯的團隊。「現在也沒有說很好啦,但至少戲裡的東西都聽得懂也會講。」

除了語言使用,他請來近期出版《毋甘願的電影史》的蘇致亨當顧問,大方向如台語片史的脈絡發展、小地方至開演要喊 Camera 而不是 Action 等細節,都一一去了解、商榷。就連金馬獎結束後的慶功宴也不忘繼續田調:「致亨就坐在王滿嬌阿姨旁邊,一直問她問題。阿滿姨就說,到底問完沒!還要問多少!好啦現在大家都死了只剩我,你快問吧。」只能謝謝阿滿姨。

試演會後,整齣劇幾乎是打掉重練。而王希文除了以藝術總監身份去協調編劇、導演、台語團隊、作詞作曲的各方修改,作曲人身份的他也從台語本質思考。他主張音樂劇不應該有字幕、應該要被聽懂,「聽懂的關鍵不是演員的咬字或是 PA,應該要看最前端:詞曲有沒有寫好。譬如說歌詞『想飛』,如果旋律讓人聽起來像『香妃』(哼唱)你就會聽不懂。很多老歌都聽得懂,現在聽不懂就是因為沒有人在 follow 這個事情,可是曲調的表現其實是每個語言的特色。」

從華語到台語,聲調從四聲增長到八聲,王希文成為台語網站 iTagi 的常客(因為上面有標語調),也研究台語學者簡上仁影片(因為他用吉他教台語的音調高低):

「認識之後會發現,就是因為這個語言的特色,才會有〈向前走〉、〈追追追〉這種歌被寫出來。我覺得那是一個很好的養份和刺激,可以寫出不一樣的旋律。」

不少人介紹王希文,會從他師從資深作曲家 Ira Newborn 及《獅子王》音樂總監 Joseph Church 的經歷談起。深究這段成長,主要是寫曲編曲、推至整個美學的概念,但他說,語言的養份依然要從自身土地裡挖:「像我給老師看一些華文的東西或《木蘭少女》的作品,他可能就不大理解為什麼旋律要這樣子。他說他每次聽 Mandarin Opera 就有一樣的感覺:不知道我們在幹嘛(笑)。」

有些課,連百老匯都無法教。像在進行一堂遲來的補課,王希文靈敏的耳朵終於聽見台語文化的細緻聲音,當這些化為《台灣有個好萊塢》,也希望成為更多人的補課教室。

去認識,無論好的壞的

《台灣有個好萊塢》故事情節發生的時間點,台語片急速走下坡。據《毋甘願的台灣史》一書整理,台語片的輝煌盛世於 1969 年與國語電影出現「黃金交叉」後急速下滑,隔年就從一年近百部跌到二十部,七〇年代以個位數作收,為挽回收益也出現各種亂象,〈賣點、露點、笑點〉一曲即幽默出場,呈現了台語片不那麼光明的一面。

若有賣點 觀眾來坐 頭家賺大錢

為著票房出怪招 觀眾那看那笑那哭

你莫怪故事人人抄

因為按呢才有效 ——〈賣點、露點、笑點〉

既然是重新認識,就要有各方各面的認識。「很多學者老師都不會避諱:台語電影非常有創意、非常繁華,但的確也很多都粗製濫造。因為快產,每一片都有很精彩的地方,可是整體看起來就會覺得還不夠。」當代人嘖嘖稱奇的《大俠梅花鹿》以奇幻 kiang 感成為台語片奇觀代表,但導演張英的妻子白虹在回憶錄中提到:當初張英覺得這個題材宜闔家觀賞,父母小孩就有三張票,票房才會好,似乎也有許多無涉創作性的考量。

製作上,他因此希望《台灣有個好萊塢》不只讚頌,「很多細節,好的壞的,就會拼出一個完整大時代的面貌。」卡關最久是最後一首歌,因為事實就是台語片、以及劇中角色要面對的是不可逆的衰退,「我們就是盡量不要太歌功頌德。這是一個台語片的黃金年代,但也只是時代洪流中的一段。」

這並不是抱著「推廣台語片」的使命感完成的作品,更希望大家持續去挖掘,無論挖出來的東西是美是醜都很重要:「當我們都不知道,就不會累積,不會對自己的東西有自信。就像日本很會學習別人的文化然後變成自己的,我們現在會說要吃日式咖哩、和風義大利麵,台灣就缺乏這樣的累積。」

這其中差別到底在哪?王希文歪頭,「我也不知道。但台灣島國又被殖民,情況更複雜。但我想政治分裂絕對是有影響,大家都要否定對方,可是我們要接受彼此有過的東西、才會知道什麼是自己,才會長成屬於自己的模樣。」他說的不單就是台語片/國語片的對立,更是整個台灣認同的分裂:「哈日文化、外省中華文化、福佬文化⋯⋯都好,那就是台灣的一部份,可是如果我們一直否認對方,就不會有文化的認同。」

數位時代的類比人

議題傳播雖為骨幹,但或許真正驅動王希文的,是一顆狂熱的戀舊的心。「我對時代的東西會很有興趣,像《午夜巴黎》中男主角那種奇怪的戀舊情節(笑)」第一次看《午夜巴黎》,當主角回到 1920 年代遇見 Cole Porter,他悸動:「我本來就很喜歡他,然後裡面彈了〈Let's Do It〉,連結性更強。」Let’s do it. Let’s fall in love——他骨子裡的浪漫魂,展現在瘋戲樂許多製作裡。

「有一天半夜我走在大稻埕,走到蔣渭水公園的時候我就想,欸!會不會有個《午夜大稻埕》可以拍?又想說,欸!鄧雨賢那時候就在茶樓寫詩寫曲,應該也聽到一些西洋唱片了吧?他們應該也會 swing 吧⋯⋯」實際去聽〈雨夜花〉時期唱片,他捕捉伴奏裡西洋元素,像是在印證自己的想像,《月光下的搖擺少女》因此誕生。

身在數位時代,王希文各處撿拾類比情懷,「小時候看台視綜藝節目後面都有個大樂隊,那不就和國外現在 Jimmy Fallon Show 一樣嗎?那為什麼現在沒有了?除了什麼都 cost down 之外,是不是大家好像都比較不注重一些真實的東西?一切都工業化、製造化、電氣化了。」

做流行音樂時,他也對快捷的作法保持懷疑,「做許哲珮的專輯,我們都很討厭用 click。大家都覺得要依賴 click,我們都說全部一起錄,一首歌錄七次再選一個版本,而不是在那邊弄得很緊張。」想了想,他找尋的是工業化因為太齊整而失去的空間:「我比較喜歡做有呼吸的東西。」一切都太飽滿、太漂亮,就是少了一點人味。

他舉例,配樂作品《總鋪師》也是在講這個道理,泡麵和親手煮的料理,當然不一樣。仔細想想這人簡直懷舊到特別容易吸引懷舊題材,王希文立刻招認:「我是類比磁鐵沒錯。所以像吳念真飾演的憨人師不是說:心若歡喜,菜就好吃——我的生活也是這樣,我都不大吃鬍鬚張這種連鎖店。」

王希文的類比宇宙無限擴張中,可以應用在各色各式的行當:「我就喜歡吃一些很類比的小吃店。」

走進很濃的現場

《台灣有個好萊塢》在金馬歡慶氣氛後,還是得面對開演的現實,王希文又回到人稱「王老闆」的身份,持續焦慮。採訪那天我們來到劇團現場,問大家與傳說中偏執處女座工作心情如何(王希文表示:我現在上升射手。但沒人理他),接獲滔滔不絕的龜毛舉報,A 信誓旦旦說可以說出一百個例子,B 禁言不語只嘆氣,看似苦惱。為了大家的人身安全,決定下略一千字。

無法抗辯(?)的王希文最近除了排練,也同時在做鄭問紀錄片的配樂,細看藝術家性格濃厚的鄭問,王希文為自己超於常人的偏執有感:「鄭問老師的學生受訪就說:『我們是漫畫家,不是藝術家,沒有時間陪他亂搞。』但我就覺得很感慨,因為在喬很多細節的時候,做的事情可能只有 2% 的人會意識到,多數人是聽不出差異的,但那是對自己的負責。我很多這種糾結,你在意的東西別人都不在意。」

講到這裡突然好像有種孤單,他說配樂的王希文、和身在劇團裡的王希文像是兩種人格,做配樂的自己像後製宅男,「都在電腦上工作,要對畫面、錄音、混音,比較物理的東西。可能偶爾接一下導演電話,其他時間就默默在背後。」偶爾帶著這樣的狀態進劇場,大家都會說他臉真的很臭欸。

「但排練場不一樣,你不可能把自己關起來,關起來東西會不交流。那是 live 的現場。」我們開玩笑說,以結果論,他的人生好像不小心變成做配樂、養劇團?不過,或許劇場也提供了金錢之外的東西給王希文。

最近《婚姻故事》大紅,王希文說到片尾男主角站上台唱的那首〈Being Alive〉,出自他很喜歡的音樂劇《Company》。1970 年代錄製的 original cast recording,那是二十幾個人的樂團、十幾個演員全部一起錄,有人錯就只能重來:「所以他們就是全部人都 focus『在一起』——沒有手機、沒有干擾,就是在當下。」

那股能量彷彿穿越時空,到現在都能重擊:「那個錄音是錄影帶轉的,所以你覺得 quality 很糟,可是就⋯⋯很濃啊。」

或許他還持續做音樂劇也是這樣,可以一起把本來就巨大的故事說得更有力量,情感更濃。

瘋戲樂工作室 2019 年度鉅獻:蝦趴促咪音樂劇《台灣有個好萊塢》

票房失利、求婚被拒,原本被視作台語電影當紅炸子雞的編劇阿華瞬間落入人生谷底。好搭擋導演阿財為籌措資金找上黑道大姐大文鳳,在金主介入下劇情被改得荒腔走板,一部愛情續集電影成了四不像;崇拜阿華的少女粉絲秋月偏在這時前來試鏡,隨著台語片的沒落及阿華啷噹入獄,劇組分崩離析,兩人初萌芽的戀情也就此夭折;阿華在獄中創作出完美的劇本,但事過境遷人事已非,過往的夥伴早已失去夢想,他能找回曾有過的台灣好萊塢嗎?

演出地點

國家戲劇院

演出場次

2020.01.04 ~ 2020.01.12,午場14:30、晚場19:30

購票

udn 售票網

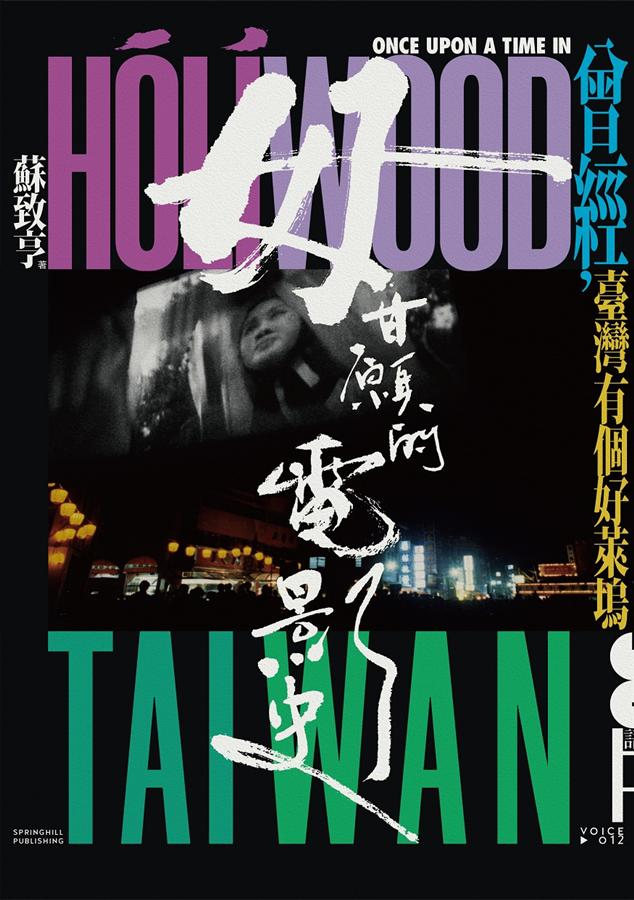

《毋甘願的電影史:曾經,臺灣有個好萊塢》

作者:蘇致亨

出版社:春山出版

出版日期:2019.12.31