歪頭看世界,專訪路內:我就喜歡寫幽默愛說話的窮人

「我聽說你離開工廠,是因為叉了機修車間主任的脖子?」

「這是個真事。但是我們那個時代,叉車間主任的脖子也不算什麼大事兒。」

1995 年,路內因為一個女工離開了化工廠,這不是可歌可泣的浪漫愛情故事,「那個車間主任欺負了一個女人吧,把一個女工人調崗位,崗位不太好,女工人找我來哭訴,她說要不你去幫我叉他脖子。我說這個事兒關我什麼事呢?她說你敢不敢?我說我是敢啊,就去叉了一下。」

生活太苦了

叉了主任脖子那年他二十二歲,在工廠約莫三、四年,他從沒想過離開這個鬼地方那麼容易。這段故事也在《少年巴比倫》發生過,主角路小路有路內體質幽默而頹廢的成分,他之所以混蛋,是因為那個死命活下來的年代,沒有人不混蛋。

「我讀中學的時候,數學成績很差,解析幾何題目做不出來,看見象限上的曲線只覺得像女人的乳房和屁股。我把這個想法告訴了同學,同學嘴賤,就去告訴了數學老師。數學老師說:『路小路的人生觀有問題,只有悲觀的人才會把去線看成人體素描。』」——《少年巴比倫》

數學老師的謎語,也成了《少年巴比倫》的暗號。小說裡的戴城,來自路內長大的蘇州裡頭一方工人新村,他子承父業,做過電工與鉗工,「對那時的中國大陸來講,一個農民如果變成工人,是一件非常幸運的事情,農民是沒有醫保的,也沒有退休,一個農民幹到老都不能有任何醫療保險。」計劃經濟之際,做工人已經是一種極好的選擇,再更好一點就去當兵。「但工廠是很煩的,我只想離開那裡,我們年輕時最大的夢想是離開中國,去日本美國留學。我當然也希望過,因為生活太苦啦,外面的那個世界可能會更精彩一些。」

路內的文字底起於青少年,「當時中國大陸的工廠是這樣的,國營企業必須要滿足工人的精神生活需求,幾乎每個工廠都有圖書館,你想不到吧,裡面什麼書都有。」這導致了一種妄想:「只要我努力寫作,在報紙上發表一篇文章,我就能成為一名業餘作家了,稿費沒多少錢,但身份一下子轉換了,那個年代,不知道啥叫律師,但知道教授作家是受人尊重的。」

他離開後幹過不少工作、四處遊蕩與謀生,我以為他從工人變成廣告公司職員是一種向上流動的勵志故事,但他說不是,那個流動是集體的、是時代迎頭趕上:「92 年的時候,鄧小平去深圳南巡,說改革開放,接下來一批人開始做廣告。蘇州是個刺繡與手工藝很強的地方,美術學校多嘛,一開始畫美工的人先做了,有點文學水平的也跟進了。」上海的影響力滲透進二線城市,他們的生活水平都要跟著廣告業大樓高聳起來,他進去廣告公司沒幾天,公司職員全溜了,只剩他跟老闆,糊理糊塗就成了客戶總監,「我做了好幾年,不過後來到上海,不想做客戶,我不擅長,就做創意去了。」

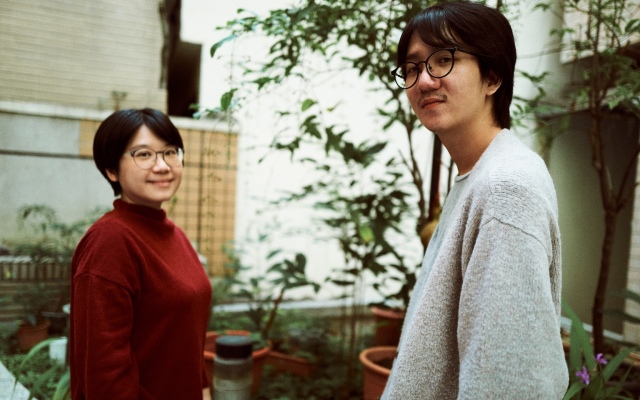

|

|

投稿不就是比稿?我不能輸

在 2006 年的時候,中國大陸的出版市場開始出現大量的民營投資,他就是這樣搭上去的:「06、07 年前後是台灣創作者在大陸最火的幾年嘛,其實出版社就是在跑馬圈地,我認識一個書商,他說要不你寫一個吧,這個出版商希望我寫一個⋯⋯他覺得我是個廣告人吧,非常時髦,寫都市生活。我說我當然知道廣告公司裡面那種,既有非常上進也有非常糜爛的生活,上進是很冷血的,天天跟著要去掙錢賣創意;糜爛的是下班以後天天不知道去幹些什麼。」那幾年有暢銷的《杜拉拉升職記》,何須再一個《路內的廣告業進擊》。

《少年巴比倫》的問世沒那麼容易,小說是寫完了,但出版社不收:「書商一看我寫了工人題材也昏過去了,這怎麼出啊?我說你不要出就還給我了,我也無所謂的。這書商幹了很多壞事,但他幫我做了一件好事,把小說的稿子遞到了中國文學界最好的一份期刊,叫《收穫》,主編是巴金。很奇怪,居然發表了。」

在《收穫》發表長篇,路內這個名字像野草一樣出現在中國文壇,文壇大佬看他就像個打雜的,沒想到他韌性極強:「從文學的 business 角度,一下子被人認識了,這樣子再寫下去,你就在原來的台階再往上走。但當時文學裡有人對我的評價是,這個人寫完這篇就不會再有其他小說了,他們覺得那就是一個寫自己青年時代工人生活的,寫完還能寫什麼呢。他們這樣判斷的。不過後來我還是寫了,還寫不少呢。」

面對大量的負評,路內有以牙還牙的性格,「我是一個做廣告的人,跑到文學界寫長篇小說,我連規矩都不懂,我就拿廣告公司的標準啊,投稿不就比稿嗎,比稿我就不能輸嘛,我講的通過率。」他反覆摔著我剛剛遞上的名片,笑著生氣毫無殺傷力可言,「但文學界不是這樣的,文學界要謙虛嘛,別人罵你你也要喊別人老師嘛,廣告界他罵肯定要把他打回去的,大家都看在眼裡啊,太沒面子了。我就開始罵回去,我給評論家罵回去。」

他說著說著自己呵呵笑起來,笑看當時的中二病。七〇一代的作家,還真只有路內這麼做,他說好在當時還有八〇後的作家,好比韓寒,和他一般跟評論家對幹。「現在是不會了,我懂這個規矩了嘛,你告訴我這個圈子裡,別人罵你你不能罵還的,大家都這麼幹的,一個很好的評論家出手來罵你,那不是在捧你嗎,罵了你再罵回來,大家就吵和了。」

好了,規矩知道了,可以繼續寫下去了。

歪著頭看世界

路內在確立書寫後辭了廣告公司,《花街往事》是他第一本正職寫作的作品。路內的人物書寫是應景的,有非常強烈的目的,人物的濃淡都有其意義。在《花街往事》裡,他設定了一個天生有殘疾的歪頭男孩顧小山,去看戴城薔薇街上的風風火火:「我覺得這個歪頭是有一種惡作劇的視角,故意的不平衡那樣子,你視角如果是一個正常人在看世界的話,會缺少一些有趣的地方。」

又反例《少年巴比倫》中路小路浪蕩子的體態:「那樣看世界的方式,他把自己變得很有趣,但是身邊的人都很無趣,寫出來的小說就會不一樣。但是《花街往事》是我要寫很多人,一個群像在那邊,而不是單單敘述自己,所以我要設定的稍微有意思一些,帶一點頑皮也邪惡的形象。」

路內對顧小山的設定自有同理之處:「我童年時候經常被人欺負,如果你不太擅長跟別人一起玩兒的話,你就會被一群人欺負,跟你瘦弱不瘦弱是沒關係的,一群很瘦弱的人,也過來欺負你這個長得白白胖胖的。」路內在唸幼兒園的時候,班級裡有個女孩跟他玩得很盡興:「我們正在玩,班級裡的小霸王,嘩地一下站到牆那邊,說一聲:『誰都不許跟他說話!』所有人嘩地一下全站在那邊去了,就剩我跟那個女孩,我就跟那女孩說,那咱倆玩吧,那女孩也站到他那邊去了。好失落啊,我當時。從小就一個人玩了。」他笑著說這段往事,笑是從丹田裡來的,渾厚而低沈。「能怎麼,就哭唄,你被一群人欺負是沒反抗之力的。」

我問這個童年際遇有給他留下陰影嗎?「現在倒還好,我覺得我一個人滿好的。是挺高興,我童年時沒有加入那群裡面去,跟他們一起欺負別人。」他不喜悲劇,像小說永遠給悲傷留一個曖昧的明天,想給我們悲傷的談話打個圓場:「哎呀,不合群吧。人多的時候出不來。倒沒有不喜歡跟人交際,就是在人多的時候會被排擠,不知道為什麼。可能是我從小長得太好看了吧。」

|

|

窮與富間精神的裂口

路內最為人知的作品《少年巴比倫》寫的是文革時代工人的迷惘,也是最貼近他青春史的紀錄:「書商沒想到我會寫一個 1990 年代的工廠,他就說你為什麼要寫這個呢,我說那就是我經歷過的生活,他問你為什麼不寫廣告人生活,我說我才不寫那個呢,多無聊啊,我天天過的就是那種生活。工人就不無聊嗎?這問題問倒我了,工人也很無聊,那是更無聊更痛苦的生活。」

這裡的無聊是兩個概念:「我說的無聊,是當下生活中間的空虛。你說這東西(工人的生活)放在文學中間它有什麼價值?我經常聽到,你們這種人不值得寫、不值得進入文學。當然這是個偏見,所有人都值得進入文學,都可以被寫進去。」

路內很喜歡寫窮人,在化工廠的路小路生在一個所有人都很窮的時代,那也是最靠近路內的窮,均值的貧窮使他這代人有一種謙卑:「現在如果你說一個人窮,那是因為中國大陸社會不夠正,這樣的貧窮觀是社會不公導致的,但在我們年輕的時候,所有人都窮,你努力一點,人是可以過得還不錯的。」

不得不說,相較當代我們認識的中國狼性,路內的小說是有一番魯蛇氣質的。「從一個精神和物質雙重匱乏的時代走過來的人們,在這個二十年三十年裡,他們追求物質就是追求精神,當他家裡擁有一張鄧麗君的磁帶的時候,既是一種精神上的炫耀,也是一種物質上的炫耀。」所以《花街往事》裡的顧小山為了在學校與同學平起平坐,硬是從爸爸的相館凹來一件泛黃酸臭的拍照用白襯衫,男孩所能想到與心儀女同學匹配的最大極限,是擁有一套得體的白襯衫、藍褲子、白球鞋。

這個美國標準的右翼思想落實在路內那代人身上,他寫字也是一種行為分析,筆下大多沒接受過什麼教育的窮人,反映了真實可親的世界觀:「我就喜歡寫窮人,喜歡寫那種比較幽默、愛說話的窮人,我們從文學上來講是心理活動不太複雜的窮人。我寫有錢人會有點厭惡這些人,把他們往可笑的地方寫。」

「我再次注意到她的領口,有一個小小的破洞,彷彿她所有的溫柔都被集中在了那裡。」——《少年巴比倫》

他說下部小說,真要寫他這年紀的中年人了,我問是什麼樣子的中年人呢,他說:「哎,好慘的,好可笑!可笑!慘兮兮的。在我看來都是荒誕。」無論如何,他寫的都會是一個經濟更富裕的生活了,他說的慘是:「活到四十五歲,錢是在銀行裡的,銀行倒閉了我不就回到二十歲去了。當你的錢成為銀行的數字,你對這世界的理解就不太ㄧ樣,那跟我過去口袋裡有兩百塊錢,我就能到上海找姑娘找女朋友玩,不是一回事兒,兩百塊錢我花掉二十塊錢,就是花掉了。像我一些朋友銀行裡有兩三百萬、兩三千萬的,太恐慌了。」

時代變快了、口袋裡有錢了,中年人在擁有之中怕得要死:「當你擁有資產以後,你的命運就被掌握在稅務局手裡了你知道嗎,我想哪裡都是這樣。哪裡有資產,你就被掌握了。」

那些心靈因開放而出現裂口、使更多思想趁虛而入的文藝青年們,如今也都該成了人父人母,路內亦是:「年輕的時候就是喜歡表達這些東西,又怎麼樣。人有時候很分裂的,一部分時候可以表達你的頹廢,不愉快,不爽,明天上了班還得去努力賺錢。」他提出懷疑、提出困苦,若真僅是美學上的,那明天於他是什麼?

「我無法告訴你,姑娘,你未來會經歷最壞的時代、那也是最好的時代。我只能指認我所處或正處的時代。我關心我明天的那個時代,但明天是什麼時代?我真回答不了,真不知道。希望會好些。」

我感覺明白了他說的,「中年人好慘啊可笑啊」的意思。

|

|

後記:無限期支持鄧麗君

路內在聊到小說元素與引用歌曲時,不斷強調:「我們這代人,受你們台灣流行文化影響很大。我能把台灣歌星的名字全都報出來,我能說出誰的唱片哪一年出,誰的唱片出得最好!」

那你喜歡什麼歌?

「〈月亮代表我的心〉,鄧麗君對我們影響太大了,這在我少年時期。就坐在鄰居姊姊家門口,他們家的電唱機就開始放這個歌。反正也是耳熟能詳,聽到這個歌我就立刻能想起自己坐在那時候的門口,聽他們家放的歌。」

長大後還聽嗎?

「偶爾還放小虎隊啊!朋友說那麼難聽你還放?我覺得很好聽啊。還有羅大佑〈戀曲1990〉,年輕時想要出去流浪,很嚮往背一把吉他浪跡天涯。」

現在還有羅大佑去遠方的情懷嗎?

「我現在都聽巴赫、莫札特、貝多芬。」

.jpg)

.jpg)