流動的窗口——言叔夏的負面書寫與負片風景(下)

(接續上篇)

四、以文體牴觸主體

發生於家庭劇場內的密室傷害事件,為九〇年代「內向世代」的母題之一,言叔夏私淑並論述的駱以軍乃其代表。駱以「私小說」敘事把家族書寫推至暴力頂端、在強曝日光之下無所遁形(駱的黑暗都閃著強光);言叔夏則以家庭與身世作為「我」與「散文我」的、恆於暗影裡浮動的原初場景──相對於日光,言叔夏正好善於描摹其中的塵埃與陰翳。

涉及家庭傷害的篇章裡,言叔夏似乎早已暗暗懷疑自己是「換取的孩子」,於某夜某處被調了包──不是他人取代了我(或者相反),而是「另一個我」取代了「我」。故她的書寫有如反覆重寫一封封被竊走的信,寄往那些原初場景:情書,家書,也有寫予「那被盜走之我」或「死去之我」的遺書。

書寫裡的「家庭原初場景」以及「換取的孩子」,無疑染有濃密的精神分析論述色彩:它們成為主體日後的情感場景,不斷重現、反覆搬演。情感的投資、撤離、轉注。傷害或負傷在「其後」的積累與沉澱、匱乏與欠缺,皆成為主體之核心、構成「我之所以為我」的理由──黑洞般的深淵,漩渦一般旋出了我。言叔夏對於此一當代哲學裡精神分析論述的熟稔(見諸學術論文),讓她彷彿在散文裡久久凝視著躺椅上閉目沉睡的自己,然後轉譯出「那個自己」的一連串夢境。薄脆虛弱的主體,試圖在大他者凝視的視野裡,透過窮盡各式小他者的意義或無意義,來抗拒遭受監看視線所石化的命運,以微小的喑啞,牴忤那巨大的召喚。

然而,對於主體論述之熟悉,其實是危險的──這必然讓原本我所熟悉的「我」,變得陌生、錯位、動搖、甚至解體。在最貼近或逼近書寫主體的散文此一文類範疇內,言叔夏對於「抒情主體如何透過書寫而成立」高度自覺,以致於她一邊沿此路徑行走、一邊不斷踅入歧路,「所有的散步都會把腳散掉」。

於是,透過散文書寫,言叔夏不但沒能建立堅實主體,反而彷彿只能撿拾主體消解或拆解之後的碎片。她的作品裡,一再散步重訪的場景,仿若徒勞地重返海濱、重砌注定被浪潮夷平的砂堡。或者,她蝟居蟄伏的房間,不斷被時光之流(來自窗口之外或源於心底的井)所淹浸,「我」在重溯之中被不斷沖刷出新的切面。房間內的沉睡或甦醒,不過是浮島一次又一次的擱淺或起錨;至於流離與散步,則無一不是夢遊者的航程。

但這危險卻恰好也標示了言叔夏的獨特。在二〇一三年五月的那場散文論戰裡,散文「抒情主體」的「本真性」成為議題之一:有人強調它的倫理界線,有人認為不妨界限游移。二方勢成對峙,各有擁護者。言叔夏的散文被歸類於前者、嚴守了抒情主體之倫理界線。然而,如前所述,言叔夏對於此一「主體」及其「界線」抱持了高度自覺,甚至是一種緊繃的、近乎觳觫的警覺。這讓她的抒情散文既非抒情主體的簡單結果(文人感興為文、我手寫我心、情化為文)、亦非抒情主體的繁複成因(抒情主體乃是透過反覆的書寫實踐才得以反向建立)。海濱與河堤、邊界與虛線;房間與窗口、洞穴與銀幕;銀幕作為窗與鏡、浪漫主義的鏡與燈(光影與明暗)⋯⋯所有這些言叔夏的抒情所倚賴的母題修辭,其實皆是主體論述的隱喻。她散文裡的「知性部署」(主體論述的隱喻化修辭),常常就是為了追問或追究抒情主體之構造;而她散文裡的「抒情機制」,則恰恰發乎於她對於「誤識」或「知性的侷限」或「知的不可能」的陰暗頓悟、對於「死去之我」(連帶同樣已然消逝的、構成了那個我的整個世界)的守喪與哀悼、對於抒情主體之流離軌迹或廢墟遺跡的的憂鬱效應。

於是,言叔夏於現代散文的抒情傳統裡,進行高度知性的(懷疑論與魂在論的)負面書寫。如此獨特的危險,也為她設置了可能的瓶頸:她要面對的剛好不是「經驗匱乏」(駱以軍語),而是「方法匱乏」。如果要嚴守散文倫理的界線,抒情主體一旦建立就面臨了經驗窮盡的危機(或者,反過來說,窮盡經驗之日即是抒情主體完成之日)。然而,言叔夏乃是借由主體構造論述,負面地或反向地書寫抒情主體(比如魂在論、比如主體來自他者)。此一看的方法無疑來自於學生時代高密度的閱讀與思考。但方法與經驗一樣,有窮盡之虞;經驗或隨時間與際遇而緩慢累增,但視角的轉移或重構,若非遭遇戲劇性斷層事件,則往往要求更高劑量的時間與心力、耗費更高密度的時間與空間,「自己對自己打洞」。不然,言叔夏也許必須掉頭回去描寫她房間內部的具體細節(那些她透過書寫所抹消的、透過揭露而隱蔽的事物──是的,她隱藏了很多),或者完全離開房間之散步過程中關於他者或遭遇他者的事件,亦即回歸抒情散文之傳統來獲得延展與動能。

無論如何,言叔夏的書寫、及其獨特的危險,或許可以說是另外一種刀耕火種──在中文系的抒情之外、在台文系的言志之外、也在外文系的論述之外。

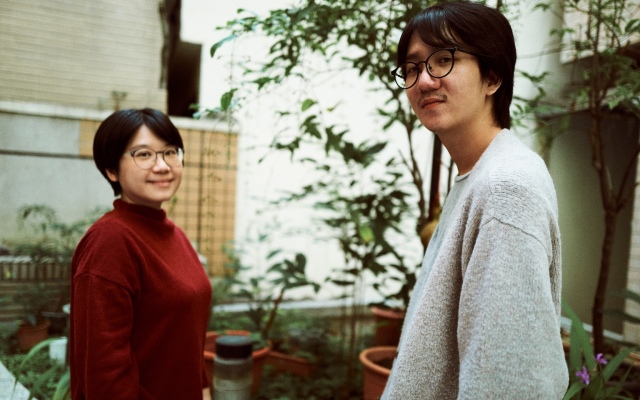

.jpg)

五、辯術與詩藝

言叔夏曾經多次表達她對於學院論述的不適、不安、甚至不耐──她認為那些都是「辯術」、一度宣布它們是「與我無關的事」。然而,她那對於學院論述抱持高度自覺的學術寫作進路,卻理路清晰、運思準確、論證嚴謹──兩本學位論文都獲得了極高評價。也許,正因她從電影放映室學會了不斷抽身檢視自己「看的方式」與「看的位置」,一如從攝影機之機制怎樣鑲嵌於這個世界、從放映機之裝置如何投影的角度,來進入銀幕上的投影,她的學術研究也著眼於「究竟是什麼發動了書寫」,聚焦於「為何寫」與「如何寫」(書寫驅力與寫作裝置)、勝過於「寫什麼」。這構成了言叔夏詮釋文學作品的取徑。而她藉以拆解辯術的,不是更繁複或更正確的辯術,而是詩藝。

論者常說言叔夏的散文「高度詩意」,卻鮮少談論那究竟是怎樣一種詩意、又是透過哪一種詩藝而完成?也許:日本文學之影響,從最初村上春樹的洋裝和魂,漸次熟成、蛻為川端康成「美麗」(溫軟的頹廢)與大江健三郎「曖昧」(冷硬的陰翳)的複雜合體──這同時此起彼落地閃爍在她的論文與散文裡。或者:濃縮的意象鍛鑄。刻意的疏淡略白。長短句的音樂性佈署。超現實的片段(郝譽翔語)。如瞪羚般奔躍的隱喻(黃錦樹語)。──甚至連她頻繁的刻意明喻亦是一種隱喻。還有人說那詩意乃繼承了中文系教養的抒情傳統──實則恰好相反。

言叔夏的詩藝與詩意,於早期作品裡已露端倪。其詩意來自一種「重新認字」的文體練習。像是西西帶有童言童語氣息的「跳格子」,亦像荷塔慕勒一邊書寫、一邊斟酌剛才寫下的句子,躊躇沉吟(「好像在說:現在說這些有甚麼用。」或「好像在說:很遠的地方有一場雨。」)。自我反詰,或讓下一句掉頭質問與自己極其肖似的前一句。有時則斷然為詞與物重下定義(「相信的意思是:交予心而不交予身體」)。言叔夏也說,她對夏宇詩作的喜愛,不在於學院論者所云的後現代,而在於它們的「習字簿」性格以及「音樂性」特質。或許因而言叔夏有時在不同文脈之中置入同一句子、或在重複它時稍作字序的調度或單詞的抽換──有如賦格,有如母題之變奏(不只迴響於句與句之間、也共鳴於篇與篇之間),亦如午夜藍之潮汐,應和月之召喚而再次來去。那些湧襲而來的,彷彿沒有不同、卻也從未相同。

事實上,這種讓日常詞彙陌生化、讓意符與意指之間的鉤連得以鬆卸斷裂、甚至策動字詞叩問它們本身之構成與意義,本來就是當代歐陸哲學的端倪與核心──從重估一切價值、到逆溯字源以追問存在。這正是言叔夏的詩藝,也是她散文裡詩意的關鍵來源。正因她繞道了、同時也借道了「深受文學污染」的當代歐陸哲學(巴岱伊:「文學與惡」),令她在散文裡專注於、或者其實是渙散於:時間、空間、移動(在某一時間刻度內的空間位移變化)、感官與意識、真實與虛構(或者,經驗與製作),相對性與絕對性,向死而生,事件與日常(或者,日常本身就是事件),邊界的指認與抹消,偶然與宿命,洞穴寓言,本質(或本質的投影或遮影),可能性與不可能,主體與他者⋯⋯。從柏拉圖的洞穴散步至海德格的林中路(抵達或繞過林中地),如德希達的複訪鬼魂、在布朗肖以海洋作喻的文學空間裡,來回折返,以重複的泅泳來抵達或生產差異──而差異乃意義之源。

六、九〇年代無政府

九〇年代末、新世紀初,「大學裡還抓著一點文藝叛逆的末潮」,言叔夏的啟蒙時光,她最柔軟易折的形成期;在資訊與資源之傳遞因網路媒體而高速化與廣泛化的前夜,這或許也是最後一個「地下秘密文藝共同體」尚能構成的時代。

言叔夏在散文裡屢屢提及的、她所迂迴繼承的、始於九〇末的文學教養,比如邱妙津、賴香吟、太宰治、駱以軍、黃碧雲、某一切面的村上春樹⋯⋯,彼時流傳於一小圈文藝菁英的文學讀本,如今已成典律文本與眾文藝青年們的必備知識。但對言叔夏及其同代人來說,這不只是經典或知識,它們是啟蒙時刻的幼雛情感印痕──這在她的散文裡清晰可見。

同樣歷經媒體爆炸,言叔夏一輩當年透過歇業太陽系 MTV 流出的 VHS 錄影帶以及獨立小影展試驗初期而接受的電影經驗,在當今高速產製快速消費之新片(畢竟對多數人而言看一部電影比讀一本小說容易多了)、無暇回望舊片的影音氾濫浪潮之中,它們近乎淹沒,成為某一影迷世代(太陽系世代之後的秋海棠世代?)的特殊漬痕:寺山修司、奇士勞斯基、塔可夫斯基、《重慶森林》、《燕尾蝶》與《情書》、《巴黎野玫瑰》、《迷情花園》、《鋼琴教師》、《黑暗之光》⋯⋯。色彩濃烈的陰暗、壓抑而扭曲的激情、日常裡的異常(或者,所謂日常其實根本就是異常)、鬼魂複返、另一個我、命定的偶然與巧合、盲目與洞見(必須透過幻見)、冷冽流動的藍色火焰、記憶與遺忘(記憶無法對抗遺忘、記憶的成立要件之一正是遺忘)⋯⋯。言叔夏散文裡的九〇年代末、甚至她的散文整體,無法繞過此一特定影迷世代的銀幕經驗──在《白馬走過天亮》出版之後她在 BIOS 線上雜誌的電影專欄「日本放映室」,可視作此一經驗的聲明──言叔夏散文裡那些悖離了或溢出了文字或敘事的影像與聲音,有待被看見與被聆聽,它們才得以真正被閱讀。

欲錨定言叔夏書寫裡的九〇年代末,除了文學與電影,還有備受忽略的「政治」。論者多以「後解嚴」來命名她所屬的世代,這也許並不準確──她所屬的世代介乎解嚴前後的餘燼、以及「威權復辟」的遍地烽火,二者之間。若說八〇年代台灣社會的動能是啟蒙與祛魅,九〇年代則是「再魅化」的時代。戰後台灣政治最為激進的時刻、亦即左翼與工運的沸點,發生在八〇年代;九〇年代卻淪入選舉政治及認同政治,推倒舊偶像、各樹新神祇。然而,九〇年代反而是文化運動的黑潮與浪尖:生猛活跳、蕩亂暴走、破格越軌頭下腳上、鬼聲啾啾鬼影幢幢、充滿了魑魅魍魎,直至九〇年代末──與其移植「世紀末」或「頹廢派」來命名,不如稱它「無政府狀態」。稍微遠離了八〇末的推銅像反政府,千禧年之後新政府的神像也尚未矗立。無政府的九〇年代。不鑲金但起毛邊的黑色美學,無光的所在與曝光的所在。烏合之眾沒有旗幟,暗夜行路、披星戴月,抗拒來自任何一方的日光暴力。它並非政治真空地帶、亦欠缺虛無主義傳統;此時的無政府不成一種主義、而是一種狀態。它是「不認同的政治」。這在言叔夏的學術論文裡堅定而清晰。而在她的散文裡,這無政府與不認同,成了一時空彎曲凹陷之處,黑洞的出口或入口,奇異點,以一連串負面意象或負片風景呈現:反詰主體、房間作為暗房或鏡廳、無目的地之散步、浮島與浮城、逸離土地的雲霧氣象或河流海濱、恆常移動與流離、不連續的虛線、多孔半透的城池、故鄉裡的異鄉人、異邦裡的隱遁者、對黑夜與陰翳的漸層離析、對於濛曖暗昧的迷戀、(對於)失序的抒情、複訪原初場景(卻在訪途裡一再歧途迷路)、憂鬱與哀悼、對於死亡的執迷──死亡不只是渙散消逝,那以鬼魂形式留下而牽縈纏繞的、擦拭不去的痕跡,成為意義之源,有時甚至帶有黑色紀念碑之沉重。活,無論是她的生活或她的創作,往往是向死而生,在畸零牆角、苔石背面、或世界之縫隙裡,沉默滋長。死者流連縈繞,生者默禱招魂。這是言叔夏及其散文書寫的魂在論。於是──她的散文皆是暗夜裡的頭生,在發出細響的迸裂裡冒現成為沾染微光的詩。