「這是一本生活風格的書」:《作家日常》專訪王聰威

小說家王聰威除了在文學雜誌擔任總編輯,在工作之餘寫小說,也在上述兩項龐雜職志的縫隙間寫雜文,而這些散見各處報章雜誌、媒體平台的專欄文章,終於被集結成這本《作家日常》,叨絮著關於作家生活的一切,其質地之純樸,一如他在封底的摺頁上說道:「文章本身不太有光滑精緻的文學氛圍,比較像是特別從寫小說緩出手來,熬夜製作討朋友開心的簡單手工紀念品。」閱讀他字裡行間的閒談口氣,你確實會不自覺地從他手裡接過一種物外之趣的況味。

儘管王聰威不時會公開透露自己是個性彆扭又難相處的人,但少數幾次的見面機會中,約略可感覺到他對自身詼諧親切的能力是謙虛了;事實上,一旦聊開之後,他是許多事情都會滔滔不絕地告訴你(不是在說他大嘴巴的意思),並且輕易地將你逗樂,也因此訪談那天,我們失控地聊了一個半小時,直到後來整理錄音檔的時候,我才發現事情不太妙。不過,依舊在聆聽長長的談話中,二度被他所說的話引得發笑,即便打了一萬五千字的逐字稿,也不覺得辛苦了。

.jpg)

「陳芳明絕對不會說他自己笑點很低」

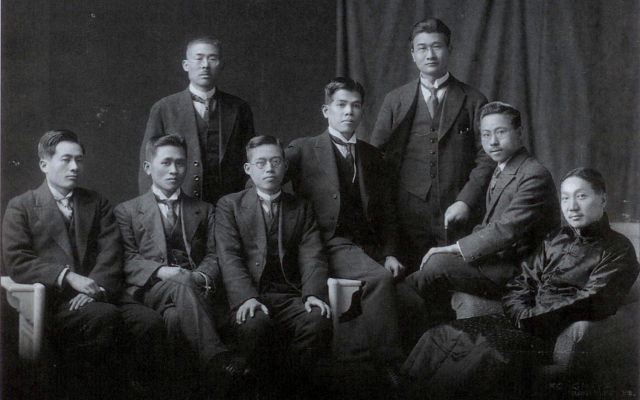

你對文壇前輩諸如陳芳明、林文義、李昂或廖鴻基等人的印象是什麼?即便能從他們的作品或公開露面中略窺一二,但一個人的真實脾性終究是身邊友人、往來對象所獨享的,而從博客來 OKAPI「那些作家教我的事」專欄收錄在本書裡的篇章,正是王聰威想與大眾分享的,作家們不為人所知的小故事。「我寫那些老師,都是講一些很日常的事情,很少寫他們的文學成就,畢竟那都是 Google 得到的東西,我也不寫他們文學裡的掙扎,那太多人寫過了,他們自己演講也會提,但是陳芳明絕對不會說他自己笑點很低,李昂也絕不會告訴大家她如何照顧別人,廖鴻基更不會講自己敷面膜的事。我想要講的,就是這些作家的日常。」

書中集結了多年來不同專欄的文章,雖然出處和主題不一,但王聰威認為自己腦中想呈現的大概不出一個作家的生活樣貌、生存挑戰,只是以不同的方式傳達,直到寫了 OKAPI 的專欄,才慢慢明瞭這是最接近自己所想寫的主題,也因此在編排《作家日常》時,便以這些無傷大雅的文壇八卦迎接讀者。

讀書就跟煮咖啡、種花種草一樣

「如果把我最喜歡的書評部分『略讀生活』擺前面,這本書大概就沒人要買了。」王聰威如此自嘲,但事實上他寫的書評好看極了,即便為了書本行銷考量而將專欄「略讀生活」的文章安放在後段的位置,依舊不減其在作家本人心中的重要地位。

「我覺得我的書評寫得跟別人不太一樣,也許評論的成分不是那麼高,比較像是書介或讀書心得。別人的書評可能不是學術性很強,就是吹捧的性質很高,無論如何,他們多半把書當成截然不同的東西;可是我的書評一開頭就是跟生活有關,從生活切入又從生活切出來,那是因為我把讀書這件事情當成生活的一部份,就跟煮咖啡、種花種草一樣,所以我的書評是比較親切的。」

「當然,我也讀很多跟生活無關的書,但如果要寫的話,還是會想寫我的生活如何被這本書觸動,或是我為了生活中的什麼事情,才去讀這本書。所以我自己覺得我的書評很特別,很少人寫書評寫得那麼生活感,那麼容易讀懂,畢竟要寫到讓人家懂也不容易啊,寫書評最重要的事情,就是讓人感覺讀了這本書會變得有腦子,而不是讀了之後覺得是本爛書。」

既然對於寫書評這麼有心得,也如此熱衷,我們於是忍不住問:如果要為《作家日常》寫書評,會從什麼地方切入呢?

「我會從『當作家』這個著眼點切入。其實,我不把這本書裡寫的東西稱為散文,我稱它是一種文章,這文章傳達的其實是生活的風格,而不是我的文字很厲害、我的文學性,我喜歡的文章的樣子,是事物本身就很有趣了,我只是把它端上來。這本書現在就是把作家的生活端出來,就像你喜歡設計師或攝影師的生活,會去看他們的傳記或感想,看了以後覺得很想要效仿,我希望的是,這是一本生活風格的書,不是每個人都要當作家,但你可以試著像作家一樣觀察事情,試著像作家一樣來寫寫東西,也許試著像我這樣寫東西,因為它的寫作門檻很低。」

「人們常會看很多書章雜誌,從中被潛移默化,可是很少有一本書跟你講作家的生活風格是什麼樣貌,而這本書讓你知道,你可以選擇像作家那樣過日子,可是你最終會找到你自己的生活方式,既不是作家,也不是攝影師、設計師,是你的生活方式。如果我來寫書評的話,會想要往這個方向來寫,因為《作家日常》就是想要成為提供人們生活風格選項的一本書。」

「不看書又怎樣?」

除了寫讀書如何與自己的生活緊密相依,王聰威也寫讀書以外的生活風景,題目多是〈逛市場〉、〈坐捷運〉、〈倒垃圾〉等尋常至極的庶民瑣事,偶有〈打小孩〉、〈罵老婆〉等聳動的標題,總體而言,全是讀來絲毫不費腦力,像是翻閱笑話集那般輕鬆的小品短文,令人非常享受閱讀時,宛如吃著清粥小菜那般,無須正襟危坐而只消暢快享用恬淡食物的放鬆,從未想過自己習以為常的生活可以被書寫得那麼有滋味。

這些「不讀書的日常」原來刊載於聯合報副刊的專欄,主題訂得如此生活感,王聰威有他的用意:「那時候想,我一整天的工作都與書有關,而之前負責撰寫那個專欄的其他作家,也幾乎都寫跟書、跟文學有關的文章,畢竟寫專欄,難免不表現自己學識淵博、文筆好的一面,無論怎麼寫總是會掉掉書袋啊,寫點文學知識上的東西,所以我想,寫這個我也寫不贏人家啊,而且每天讀那麼多書已經很煩了,乾脆寫一個不讀書的日常,寫不讀書的時候我在做什麼。」

日前曾有新聞報導,台灣每人一年平均只讀兩本書,王聰威認為這則新聞絕對其來有自,並提到自己為了添購新屋時,曾經看了一百多間的房子,當中有九成以上的人家裡頭沒有書櫃或書架,書本大多與雜物堆放在一塊兒,書籍類型也多為康健、電腦、食譜等工具書,有些人家裡則是連一張有字的讀物都沒有。

「所以我完全相信一個人一年內可能看不到兩本書,但是不看書又怎樣?我媽國小畢業後,大概也沒看過什麼書吧,可是這不妨礙她成為一個好人,不妨礙她成為一個懂得愛人的人,不妨礙她成為一個好媽媽。因此,我覺得你不讀書的時候在做什麼比較重要,畢竟讀書是一件奢侈的事,要花錢買書,花時間看書,還要會欣賞書;一個人若有時間看書,我覺得很好,但如果你沒時間看書、不想看書,或是你的生命中沒有書,我認為不是什麼罪大惡極的事情,因為這不妨礙你成為一個好的人,或是一個懂得生活的人。」

在王聰威眼裡,讀書不過是人生樂趣裡的一項選擇,與種花、做木工等興趣無異,跟生活中所有的事情一樣重要,與其執著在讀了多少書,不如思考如何過好那佔了多數時光的,不讀書的日常。「最差的是你沒有任何的生活風格,你不追尋生活風格,也不設法活出你自己的生活風格,那當然就比較可惜了。」不喝咖啡的王聰威,喝了口茶,聳肩說道。

.jpg)

關乎寫作

《作家日常》主要縈繞著身為一名作家的生活風貌,自然不免將作家身邊的親人朋友牽扯進來,像是關係親密如妻子一類的人物,便屢屢出現,也因此,對於王聰威在寫作時,是否會顧慮到身旁人的感受,我們倍感好奇。

「嗯,這都是有經過老婆同意才刊的,像是〈罵老婆〉這篇當然就有經過她同意啊。如果是寫小說需要,畢竟是虛構的文體,她只會希望我不要寫會讓人發現是在影射她的就好,這對我來說不難啊,修改一下即可。比較有趣的是,我在寫新鄉土文學的時候,寫爸爸媽媽的故事,他們就會很樂意被寫,因為他們焦慮的反而是他們的故事不為人所知,因此便會盡可能地分享自己的生命故事,希望我寫;但我怎麼可能他們講什麼,就寫什麼,所以都嘛亂編啊,結果回家時就會被罵『根本不是這樣』、『跟我講的不一樣』。」

談到自身的寫作經驗,王聰威則另外提供了十分受用的建議。早在成為小說家之前,他其實有相當長的一段時間都在寫詩,大學時期也曾被封為「學生詩人」,只不過後來的興趣完全被小說佔領,時間心力有限的情況下,只能全心投入小說創作。「但是我很慶幸自己一開始是寫詩的,寫詩會讓你的文筆跟一般的小說家不太一樣,從中獲得不少文字上的訓練。所以我會建議年輕的寫作者,不管怎麼樣都可以花時間寫寫詩,畢竟你不需要在高中或大學時就成為知名的小說家,壓力沒這麼大的時候,不如趁這段時光,把文學領域的各種文類都試著寫寫看,都是很好的練習。」

被大聯盟選上的感覺

不寫小說也不讀書的大多數時間,自然是獻給工作了,王聰威身為《聯合文學》的總編輯,在出版業累積了一定程度的豐富經驗,但在面對寫作者和出版者立場殊異的情況,仍舊會有感到掙扎的時候,譬如在〈充氣作家瑪麗〉這篇文章中,揭露了作家「爽約」的現實景況,便是他親身遭遇過的。

「這種事情在出版社常發生,除非你們簽了約,否則就是完全不能鬆懈,口頭上的約定總是無法那麼確定,當你只仰賴雙方的信任,就會經常發現你原本想出版的書,已經跑到別的出版社去了。我自己就有過傷心的經驗:有一個作家,我是頭一個跟他談出版計畫的,跟他討論過,也幫他想好了題目規劃,甚至還建議他寫作的方向,你會覺得雙方相談甚歡,沒想到忽然之間,就變成別家出版社的書了。這也不是一次、兩次的事情,經常發生,身任編輯當然會恨得牙癢癢,可是從寫作者的角度而言,我可以選擇最好的嘛,也許對方的版稅比較好,行銷資源比較多,實在也無可厚非。」

.jpg)

而在出版領域裡,不只編輯方會憂患簽約的事宜,對於寫作者來說,自然也是非同小可,但這之中也不僅止於「簽或不簽」如此簡單的區別,文學作為一種行業,當然擺脫不了同樣是名利場的現實。

「對作家來說,簽約自然很重要,特別是對新人作家而言,只要被簽了,就可以很神氣地去跟人家說:『聯合文學』簽我的書啊,或『時報』簽我的書啊,雖然可能還沒開始寫,但就會有一種驕傲的感覺──大型出版社簽你、知名品牌的出版社簽你,絕對是很開心啊,對年輕作家來說,在大型出版社出書還是會有魅力;但並不是大家都這樣喔,有一些很資深、大牌的作家,就會寧願在同一家出版社出書,這間出版社可能很舊了,變得很小型了,活躍度也不高了,可是他們基於那種情誼,以及對品牌的信任,還是會在同一家出版社出書。」

「我們這一代作家,也有很多作家是很有品牌忠誠度的,我算是跑過比較多間出版社的,可能因為我們的文學時光沒那麼好,開始進入文壇的時候,能夠選擇的出版社已經很少了,所以不太像過去的那些作家一樣,因此只要能被簽約,就會很高興,有如被大聯盟選上的感覺。」

話落至此,我們不禁追問宛如小道八卦之類的信息,《作家日常》託給「木馬文化」出版是出自什麼原因呢?王聰威拍案笑道:「這太簡單了,當然是我老婆到哪兒工作,我的書就出到哪啊,這也是不得不,否則老婆會不開心的。好像通常是這樣啊,就像某位大作家的作品,也是老婆到哪當編輯就到哪裡去出版啊。都會這樣啦,不過我們沒法跟人家比,人家那是暢銷書,我們這是會拖累老婆的,是老婆不嫌棄而已。」

文學就跟盆栽一樣,在半惡半善的環境裡茁壯

儘管《作家日常》多半呈現的是作家生活的愉悅面,但是現實的挑戰終究不容忽視,有了陰影,才顯得立體。在「文學名利場」的篇章中,王聰威鉅細靡遺地詳述了身為一名作家所必須處理的生存問題,以及文壇的現實面,詳實得令聯合報副刊主任宇文正都說:「王聰威,你有種!」而對於這些寫作之外的狗皮倒灶,王聰威倒是顯得樂觀以對。

「我算是非常幸運的,可以靠文學謀生,不是寫作喔,是我從事文學這一行,出版這一行,因為我做了總編輯,所以相較於其他的文學工作者,我得到的是比較好的工作機會,可是除此之外,就沒有了啊,既沒有名也沒有利可圖,就算有利,跟我同年齡的竹科工程師,所賺的錢不知是我的三倍還五倍。名氣可能有一點,但全台灣認識我的人,應該不會超過兩千人,大概就是這樣而已。」

「最妙的是,即便如此,還是一堆人在寫作,一堆人要從事這一行,想成為作家、成為編輯,還是這麼多人參與,即使沒名沒利,大家還是爭奪得很厲害,這就是作家名利場啊,資源很少,報章雜誌的版面很少,賺的錢很少,可以升遷的位置也少,所以競爭特別激烈。一個行業裡頭難免會互相攻訐,使出一些比較不好的手段,但我覺得這樣很好,比較熱鬧,它跟每一行都一樣。」

「當然在這之中,會有非常文學性的一面,畢竟寫作的時候,你還是得面對文學,不可能靠著每天出去外面罵人,就寫出一篇小說來,你終究得回家寫你的小說、詩、散文,然後有空再去罵人,但是無論如何都會寫出東西來。這是好跟不好的地方,每一行都是這樣,如果文學跟其他行業不同,一定會枯萎、死掉,它必須在一半惡、一半善的環境裡面,才會茁壯,就像一株盆栽一樣,要在時而乾燥時而濕潤的情況下,有風吹雨打才會長得好,每一個正常的行業都是這樣子。」

菜市場後記

那天的訪談,約莫還有一半的內容沒能塞進來,正經者如許多國際大作家竟出奇地願以低廉的稿費寫專欄,出版社可能毫無預警遭遇倒債的問題;胡鬧者如跟我們討論在捷運上看女生的事情,大學時趁著校慶與友朋拜訪女生宿舍,在裡頭吃火鍋頻頻跳電的趣聞……對於無法分享這些精采的談話,我感到十分惋惜。

不過,為了讓大家更貼近王聰威的作家日常,我們特地在週末早上跑去土城的菜市場,跟屁蟲似地從旁偷拍了不少作家採購食材的模樣,真切地感受到王聰威確實將生活中的每一件小事,都看待得跟讀書寫作一樣認真,瞧他揀菜挑魚的態度,是不是很像在構思一篇文章呢?只不過構思的應該是晚餐的菜單吧。

0EID0036作家日常書封含書腰300dpi(1).jpg)

作者:王聰威

出版社:木馬文化

出版日期:2013 年 05 月 30 日

書封提供:木馬文化