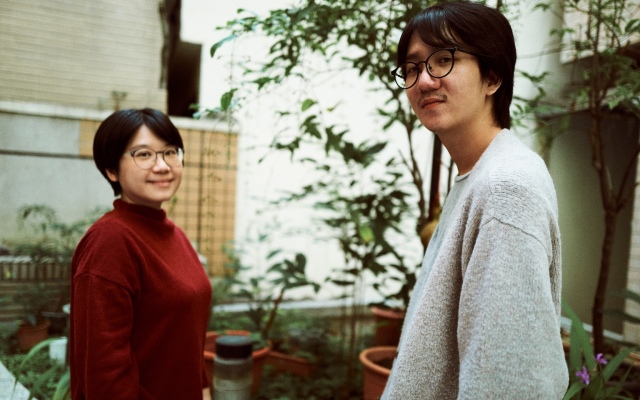

鄭秉泓談勞勃阿特曼:荒謬、溫柔,和阿特曼式沒有界限

我常在奇怪的時刻想起勞勃阿特曼。從去年八月到現在,一年之間我就想起了四次。

最近的一次,是今年一月底看《巴布狄倫:搖滾詩人》。作為一部真人真事改編電影,導演詹姆士曼格不像多數好萊塢傳記片,把父子心結或主人翁的心魔陰影當成故事主軸強加渲染,從巴布狄倫崛起,講到他在 1965 年新港民謠音樂節使用電吉他而引發軒然大波,提摩西夏勒梅在他的調教之下把謎樣的難以預測的令人困惑的巴布狄倫演出了不可思議的魅力。

這不是一部正規傳記,而是從民謠切入,去看那些唱歌的做音樂的人,還有聽歌的人,以及他們所處的時代。恰如勞勃阿特曼的《納許維爾》。

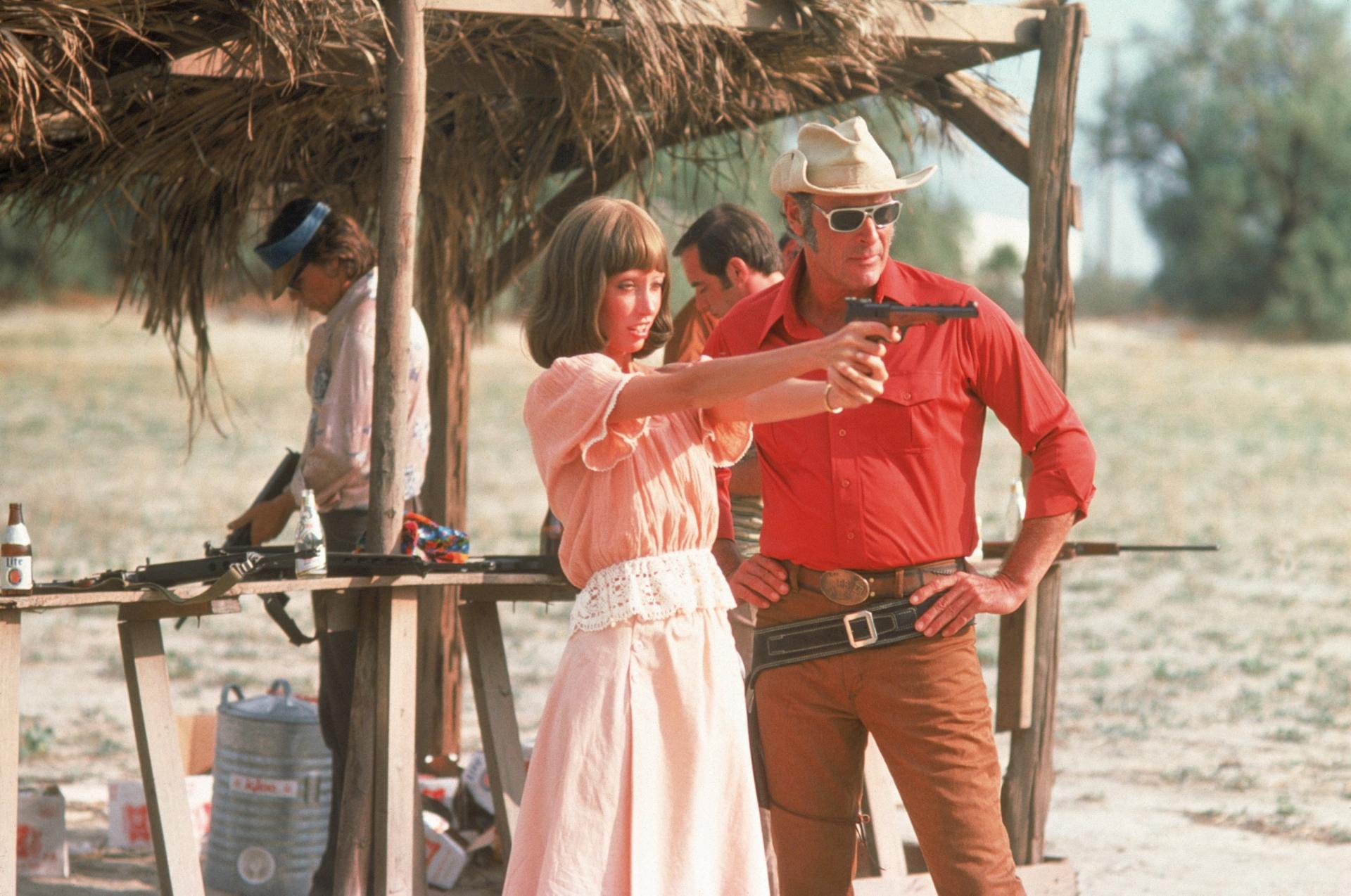

《納許維爾》劇照。電影以鄉村樂重鎮作為草根文化及保守政治的縮影,從娛樂圈的虛偽浮華,政客言不及義的民粹宣講,到對偶像名流的狂熱與憎恨,揭露美國夢背後的孤獨、幻滅及暴力暗影。Images Courtesy of Park Circus/Walt Disney

往前那次,則是跨年追看台劇《影后》。同樣獵奇虛實難辨的演藝圈秘辛,同樣星光熠熠塞滿花俏調度,我第一眼確實馬上想起阿特曼批判好萊塢的腐敗與貪婪的《超級大玩家》。

追了幾集之後,我發現兩者截然不同。嚴藝文其實是透過演藝圈眾生相來講女性成長,《影后》在本質上更接近 HBO 原創劇集《慾望城市》,而以紐約為背景的《慾望城市》恰巧和阿特曼以洛城為背景的《銀色・性・男女》分屬天平的兩個極端。《慾望城市》把 4 個女性與她們周遭來來去去的尋愛男女之間錯綜複雜的關係拍得扣人心弦蕩氣迴腸,《影后》學到了七八分像,是台灣少見以角色驅動引領劇情、而且強過事件和議題的精彩作品;相形之下,騎上威尼斯金獅的《銀色・性・男女》在呈現栩栩如生男女老少之餘,電影真正主角,卻是角色居住的洛城。

.jpg)

《銀色・性・男女》劇照。取材自瑞蒙卡佛的 9 則短篇小說與一首詩歌,阿特曼將獨立篇章交織混搭,22 名角色交會重疊。電影不僅奪下當年威尼斯影展金獅獎,全體演員更一同榮獲特別演員獎殊榮。© Avenue Pictures & Fine Line Features

阿特曼的群像劇之所以出眾,除了角色突出,關鍵在於他總能藉由眾生拉出不凡視野,構築時代格局和機構環境的輪廓樣貌,例如摘下坎城金棕櫚的《外科醫生》,以故事背景的韓戰去諷刺當時的越戰、《納許維爾》透過鄉村音樂去勾勒 1970 年代全景美國、拿下柏林金熊的《西塞英雄譜》以反英雄、反西部片的方式去質疑當時正慶祝建國兩百年的美國、還有《雲裳風暴》嘲諷巴黎時裝界的光怪陸離。

邁入 21 世紀,《謎霧莊園》回到 1930 年代英國,從一棟鄉間別墅的樓上樓下,去冷眼旁觀貴族與僕役的階級差異。而他導演生涯最後兩部電影,《舞動世紀》和《大家來我家》,前者鎖定芝加哥芭蕾舞團,後者則是描述一個長壽現場廣播秀停播前的最後一夜。招牌長鏡頭、錯落有致的人物調度,以及峰迴路轉的劇情發展,已經不是阿特曼最在意的事,這兩部群像電影真要探究的,不是場域,不是時代,不是機構,而是時間。觸不著、留不住、看似無形,貨真價實存在的時間。

時間,解釋了他在 2006 年接受奧斯卡終身成就獎時,致詞中對於拍電影的一番形容——拍電影就像在海邊堆沙堡,浪潮襲來,沙堡不再,其形其狀,卻永存於心。

.jpg)

《外科醫生》劇照。電影改編自同名小說,以韓戰為背景,勞勃阿特曼以喜劇偷渡對時下越戰的尖銳批判,看似道德淪喪的笑料,直指戰爭的虛無與瘋狂,最終獲得坎城影展大獎(Grand Prix)。Images Courtesy of Park Circus/Walt Disney

這一年間,我另兩次想到阿特曼,分別是台灣電影《愛情城事》,和法國女導演拍的肉體恐怖片《懼裂》。

《愛情城事》是以疫情籠罩下的台北為背景的多段式電影,對我來說誠意有餘但新意不足,很像二十年前那種拍得漂漂亮亮兼著城市行銷的短片集錦。愛情、親情、友情、獵奇、意外、感傷主義,我在電影院裡哈欠連連之際,不禁想起阿特曼改編瑞蒙卡佛短篇小說集《能不能請你安靜點?》的《銀色・性・男女》。

《銀色・性・男女》此片和《納許維爾》並列我心中最偉大的阿特曼作品。比起《外科醫生》、《超級大玩家》吊兒郎當的機智鋒利,它們有著比較多的溫柔。三十多年前,我剛認識阿特曼,追著他一部又一部作品,在那一大片的荒謬犬儒中,溫柔可珍貴了。

溫柔是什麼?溫柔在《納許維爾》中是莉莉湯姆林飾演婚姻陷入膠著的人妻聽著凱斯卡拉定唱〈I’m Easy〉時內心下了決定的神情,溫柔是她出軌後面對昨晚春風一度的男子從起床著裝接吻然後離開的不動聲色。溫柔在《銀色・性・男女》中是痛失愛子的夫婦吃了剛出爐的巧克力瑪芬蛋糕終於露出笑容,溫柔是一對老嬉皮在洛城大地震當下笑著相擁接吻面無懼色。

阿特曼的作品常有喜劇、黑色電影元素,帶有嘲諷意味,重點是他不只拍群像電影,類型題材相當多元。他一生拍了 35 部電影,如果加上聯合執導、短片、紀錄片和電視劇集,總數相當可觀,當然品質難免良莠不齊,《銀色・性・男女》之後他陷入瓶頸,改編約翰葛里遜原著的犯罪驚悚片《迷色佈局》雖有肯尼斯布萊納、小勞伯道尼等巨星助陣,還找來中國攝影師顧長衛掌鏡,但影片整體成績平庸。世紀轉換之交的《浪漫醫生》和《藏錯屍體殺錯人》亦稱不上佳作。

.jpg)

《銀色・性・男女》劇照。© Avenue Pictures & Fine Line Features

.jpg)

《銀色・性・男女》劇照。© Avenue Pictures & Fine Line Features

反倒 1970-1990,有些作品即便不算阿特曼作者生涯代表,情感或表演卻令我難忘,例如 1990 年他一片二剪,推出電影和迷你影集版本的《梵谷兄弟》,風格古典,兩位男主角的互動精彩;又或者 1985 年改編山姆謝普舞台劇作,且由他與當時正要嶄露頭角的金貝辛格共同演出的《愚人之愛》,狂躁的劇場式對話與逼近瘋狂的表演,搭配荒涼的視覺景象,既連結了謝普的經典劇作《巴黎德州》,同時又和阿特曼改編偵探小說大師雷蒙錢德勒原著的《漫長的告別》精彩對照。

阿特曼的電影通常以男性為主體,我個人之所以沒那麼喜歡《超級大玩家》,就是因為片中女性角色過於扁平。當然亦有角色出眾、表演出彩的例子,例如茱莉安摩爾在《銀色・性・男女》中自然而然袒露下體和老公吵架那場戲,三十年過去依舊無與倫比,充滿能量。又或者《花村》結束在茱莉克莉絲蒂炯炯眼神特寫,《納許維爾》中莉莉湯姆林的每個表情,要命的是那甚至是她第一次拍電影。

如果說阿特曼電影裡的女性角色為何迷人,絕對不是因為她們的容貌,而是因為她們如此生機勃勃、如此精力旺盛,阿特曼的鏡頭捕捉了她們的強悍與勇敢、聲嘶力竭而不願妥協。除了莉莉湯姆林,更鮮明的例子便是雪莉杜瓦。

2024 年 7 月 11 日辭世的雪莉杜瓦,絕對是美國最被低估的女演員之一,她曾憑藉《三女性》的演出獲得坎城影展最佳女演員獎,卻因《鬼店》的演出被提名金酸莓獎。她的外型不符合主流審美,充滿個人特色,常扮演古怪、神經質的角色,她是阿特曼合作最多次的女演員,總計 7 度合作,主配角皆有之,她既是《大力水手》中等待男友救援的奧麗薇,也是《納許維爾》又騷又浪的追星少女,阿特曼看到了她的可塑性,她在《三女性》的演出沒有其他演員可以取代。

《納許維爾》劇照。Images Courtesy of Park Circus/Walt Disney

《三女性》劇照。電影靈感源自阿特曼在妻子重病住院時做的一場夢,融合潛意識、身份交換等主題,攝影風格夢幻迷離,是勞勃阿特曼剖析女性心理的詭麗實驗之作。Images Courtesy of Park Circus/Walt Disney

《三女性》劇照。電影由雪莉杜瓦及西西史派克主演,前者更憑此片獲得當年坎城影展最佳女演員獎。Images Courtesy of Park Circus/Walt Disney

黛咪摩兒主演的《懼裂》是去年全球現象電影,我看的時候想起了阿特曼的《三女性》。這兩部相隔 47 年的電影,其故事和表現手法相去甚遠,但又有些寓意上的微妙重疊。《懼裂》以肉體恐怖的類型敘事反思女體、青春的價值和世俗輿論的威脅,《三女性》常被影評、電影研究拿來與柏格曼的《假面》相提並論,加州荒漠,壁畫泳池,三個不同階段的女性樣態心境,既是分裂,亦可融為一體,蔡明亮的《郊遊》有三女,大衛林區的《穆荷蘭大道》有雙姝,隱隱似有相連。

其實要怎麼解釋、推斷究竟虛實都通,到底是一個女性還是兩位、三位女性皆可成立,從來沒有看過這麼瑰麗詭譎的阿特曼電影,即使晚了將近半個世紀的《懼裂》,仍然見不到它的車尾燈。

電影研究者稱阿特曼是反類型天才,大大小小電影討論區的影迷認為阿特曼是最會描繪美國人、美國生活的導演。阿特曼已在 2006 年 11 月 20 日辭世,但所謂的「阿特曼式」(Altmanesque)仍然潛伏在世界不同角落,影響創作者勇於反叛、顛覆常規。

阿特曼過世之後,我曾經惋惜被視為他的傳人的保羅湯瑪斯安德森,風格和美學取向離他越來越遠,反倒亞當麥凱群像敘事愈來愈強,格局愈來愈大,令人期待接下來發展。對我來說「阿特曼式」不是一種美學風格的臨摹或延續,它更像是一種創作精神的啟發與傳承,它可以從群像轉向到劇場,從寫實跨越到類型再到超現實,然後進行爆發與突破。

「阿特曼式」沒有界限。

▍「勞勃阿特曼:眾生喧嘩 」主題節目

時間:2025.07.04-07.27

地點:國家電影及視聽文化中心

➡ 購票請洽 OPENTIX