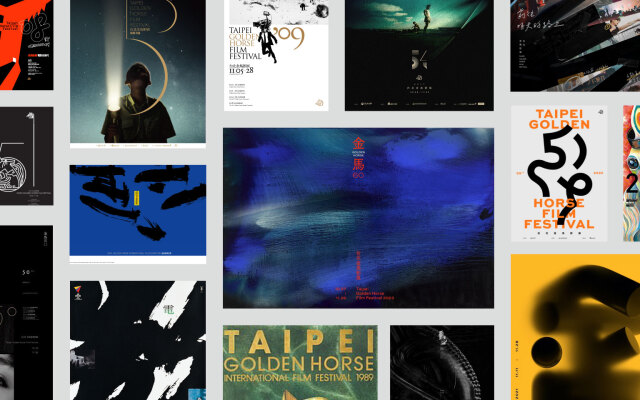

《悲情城市》新舊海報,與它們背後的時代──從劉開到陳世川,跨越三十年的電影對話

許多年以後,《悲情城市》的副導黃健和還記得那個場景:他來到海報設計師劉開的家裡,見他面前鋪著一大張宣紙,手拿著毛筆在撇畫。

黃健和知道那段時間劉開都在忙著做《悲情城市》的前導海報,準備要送到坎城影展參展賣片。只是當時的他還不知道,那滿張紙上撇的都是三個字:二二八。

後來那張被他稱為「鬼畫符」的海報完成,黃健和還記得侯孝賢第一眼看到海報的反應,「侯導看了應該有呆了一下下,再轉了一下看了幾眼說,『喔這個很厲害喔。』」

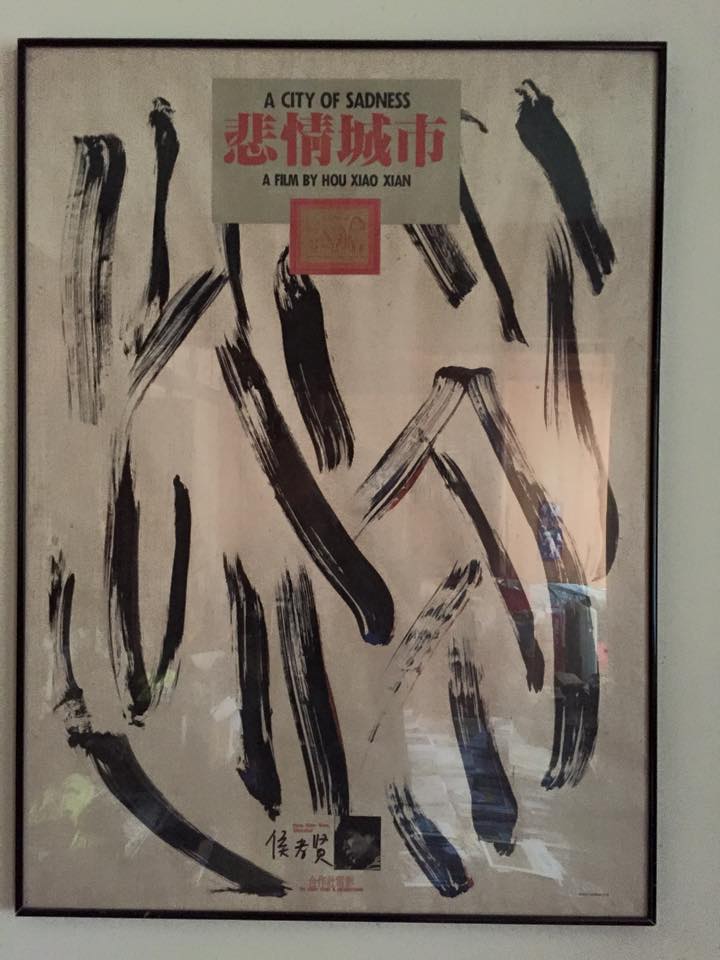

劉開所設計《悲情城市》國際前導海報。據《悲情城市》副導黃健和指出,上頭標示侯孝賢的英文譯名仍為「Hou Xiao Xian」而非後來通用的「Hou Hsiao Hsien」,且海報底部有壓上「合作社電影」字樣,應是較為早期的版本。此張海報僅有少量打樣印刷,其中一張目前掛置在已故製片人張華坤的辦公室,另一張則在副導黃健和家中。(圖片來源:黃健和)

作為當年的見證者之一,《悲情城市》的攝影師陳懷恩對於眾人初見海報的衝擊,印象更甚:「我當然記得,海報剛出來的時候把大家嚇傻了,因為他完全違反了傳統電影院需要的那個東西。

但作為劉開的多年好友,陳懷恩面對這張海報最終的樣貌,心情上和其他旁觀者又有些不同。「因為我們是好朋友——你知道朋友的感覺是什麼嗎?就是你不會真的很認真去想,這張海報在表達什麼東西、或是看到了什麼感覺——就是爽啊,朋友做的就是屌啊。」

會被記得的東西

劉開有多屌,陳懷恩不會不清楚。回到劉開與侯孝賢的緣份起點,是在 1985 年的《童年往事》,原先陳懷恩把劉開找來設計《童年往事》的特刊,卻讓侯孝賢注意到這位年輕人的才華,便把電影海報也交由他設計。從此劉開便以設計的身份,加入侯孝賢的固定班底。

而同一年楊德昌導演、侯孝賢作主角的《青梅竹馬》,其中一款海報設計者剛巧也是劉開。在那張橫式的海報上,劉開隱去了大明星蔡琴的臉,大片的台灣花布圖樣上印著一行素淨的楷體小字,卻比任何一張臉都讓人印象深刻。

從《童年往事》到《好男好女》,十年間劉開密切和侯孝賢合作海報設計,甚至還跨刀為 1993 年發行的《戀戀風塵》電影原聲帶做封面設計(發行原聲帶的水晶音樂同時也是劉開的長年合作夥伴)——當中除了《好男好女》外,沒有一張是以劇照出發設計。

劉開為《童年往事》設計之海報。《童年往事》為劉開與侯孝賢合作的起點,也是少數最終被選為正式上映海報的設計。海報上部份人名的塗黑,是因為當時演藝人員皆須取得演員證,為了避免生事,因此將部份未有演員證的人員塗黑掩飾。(圖片提供:海報收藏家 王小皓)

.jpeg)

劉開為《青梅竹馬》設計之電影海報,台式花布襯底的圖樣是劉開擅長使用的台灣意象元素。(圖片來源:劉開工作室 100 Posters)

(3).jpg)

(3).jpg)

劉開為《就是溜溜的她》《風兒踢踏踩》《在那河畔青草青》《冬冬的假期》《風櫃來的人》等侯孝賢早期電影所設計的系列海報。根據海報收藏家表示,這系列應為八〇年代侯孝賢於日本參加影展時所使用之海報。(圖片提供:海報收藏家 王小皓)

從三十年後的眼光回望,劉開為侯孝賢和其他導演設計的海報們,早已是和電影本身同樣毋庸置疑的大師之作。只是在那個年代裡,未必每一張他設計的海報最終都能夠貼上電影院的外牆,成為上映時的正式版本。

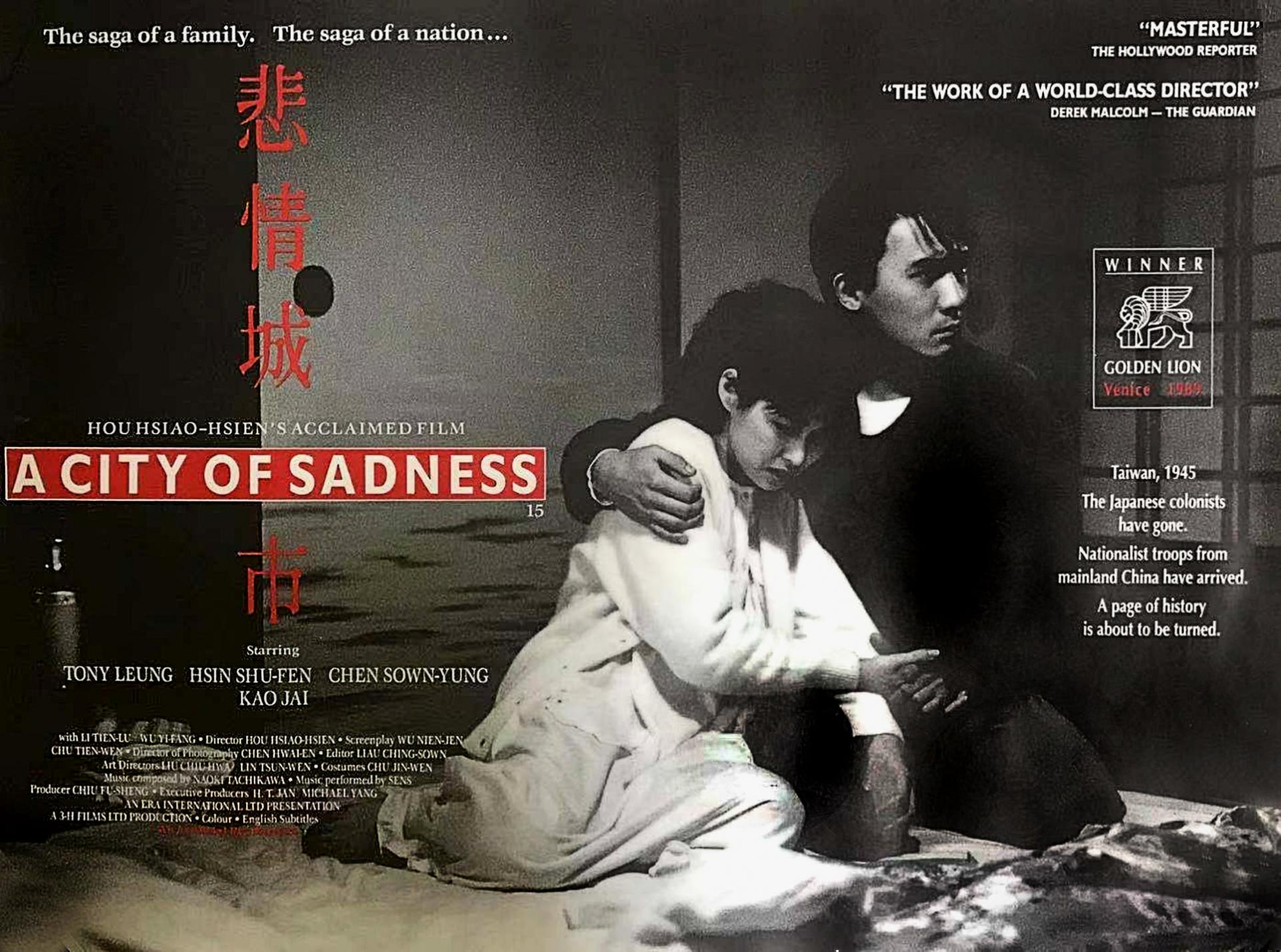

黃健和回憶,當年劉開也為《尼羅河女兒》設計過海報,但最終國內上映時使用的,還是那張印著楊林玉女肖像的海報;而《悲情城市》從威尼斯影展凱旋回到台灣,貼在戲院的,也是另外找來畫家劉志飛設計一張「做給台灣觀眾看」的版本。

多年以後,那張《悲情城市》院線海報依舊不時出現,但更多時候被提起的名字,還是劉開。

.jpeg)

《悲情城市》於台灣正式上映時的宣傳海報,左下角標註的海報設計劉志飛為台灣知名畫家。當中的宣傳文案「在今天之前,這個故事,你聽不到,也不能講」則為吳念真發想。(圖片提供:褚明仁)

不過在陳懷恩看來,上映時重新設計面向觀眾的海報,也是理所當然,畢竟劉開的這張前導海報,「看起來幾乎都沒有考慮行銷上的價值跟意義。」

1987 年解嚴之前,台灣人已在白色恐怖裡習慣性噤聲,那些言論審查中不得被提起的關鍵字,到了解嚴之後反倒讓許多人無從認識。如同當年院線海報上,吳念真所題的宣傳文案:「在今天之前,這個故事,你聽不到,也不能講。」《悲情城市》首次以一個家族三代的故事直面二二八的歷史傷痕,揭開禁忌之餘,也像是點燃台灣重新討論與認識二二八的起點。

在那樣的社會氣氛裡,觀眾需要的或許不是形而上的意象詮釋,而是更直面議題的力道——文案是,美學也是。

「我們倒不要說好跟壞,而是說它該去什麼場合,就該穿對什麼樣的衣服。至少在當年台灣的市場上,這種東西是沒有用的。」

而他們都清楚,當時像劉開那樣的衣服,還得到歐洲才適合穿。「到國外去才發現,這張海報的藝術氣質,和歐洲的整個電影文化,其實是比較貼合的。」

藝術家的對話

話說從頭,《悲情城市》本來就是瞄準歐洲影展而生的電影。

八〇年代邱復生的年代影視公司開始進口外片,於是頻繁地來往歐洲各大影展,影展跑多了,難免生出「別人能、為什麼我們不能」的想法,心裡便有了自己拍片參展的念頭。為了接上國際的標準規格,邱復生不手軟地砸錢升級拍片設備,從現場的錄音到後期的後製沖印,都以最高品質為優先。

但是想拿獎不能只靠硬體,邱復生於是找上當時以《風櫃來的人》《冬冬的假期》接連在南特影展得獎、在歐洲影壇備受矚目的侯孝賢。

後來的人常常以「為了得獎而拍的片」諷刺那些背離觀眾、不易入口的電影,但當年以記者身份在威尼斯影展見證《悲情城市》得獎、如今負責電影重映發行和行銷統籌的褚明仁回顧,當時整個《悲情城市》的劇組都清楚,他們就是在拍一部「拍來得獎」的電影。

而劉開的這張海報,也是因為這股眾志成城的得獎氣勢而誕生。

在影展的遊戲規則裡,得獎除了要靠運氣和評審賞識,也得仰賴造勢。而造勢得跑在電影之前,在 1989 年威尼斯影展參賽的前一年,年代就帶著《悲情城市》的賣片資料(production notes)前進坎城市場展做國際行銷,檔案夾中的其中一張,便是劉開為《悲情城市》設計的這張前導海報。

——許多年後人們提起《悲情城市》的諸多傳奇,那當中也有劉開的故事:在《悲情城市》尚未開拍,連一張劇照都沒有的時候,劉開便憑空生出一張海報。

沒有素材,只有與侯孝賢言談間的故事輪廓,海報就如此誕生。放在現今電影工業的標準流程裡,簡直難以想像。

劉開近年來越趨低調,幾乎不再接受外界訪問,這次透過不同方式與他聯繫,也未能取得直接的說法。但陳懷恩試圖還原傳奇誕生的起點:「我印象中很單純,侯導就是跟他講一講故事,口語溝通了一下之後,他聽到這些故事的內容,還有電影在做的事,有了想像跟熱情和衝動,他就做了一個很屌的東西。」

而電影開拍前負責蒐集資料的黃健和回憶,當時他從各處蒐羅來的文獻資料、照片影音,一共做了四大本的檔案夾,而劉開確實也看過這些資料。「但我很難說這個東西對劉開有多大的幫助,因為我們看不出來。就像美術設計劉志華也看過這些東西,他們會很快地從裡面找到他們要的元素。」

後來這張海報去到了坎城也去了威尼斯,因應各種不同功能,版面安排略有改動,圖面上的宣傳文字也有所增減,不變的是海報中充滿東方氣韻的書法墨跡和金紙意象,成了外國影人認識《悲情城市》、認識二二八的第一印象。

.jpeg)

《悲情城市》參加威尼斯影展的國際賣片宣材其中一頁。(圖片提供:褚明仁)

但在陳懷恩和黃健和看來,劉開最初設計的動機,或許也沒有參雜那麼多關於目的、關於受眾的思考,再加上當時身為出品人的邱復生和年代公司願意放手交給專業,讓劉開更得以不受限制地創作。

在國外影展走過一輪後,劉開設計的國際前導海報功成身退,由國內的院線海報接替上場,也因為不必負擔後續的宣傳功能,前導海報難得地沒被加上過度的行銷文案和明星頭像,還能夠保留最好的面貌。

陳懷恩為那個「最好的面貌」下了註解:「那等於是一個藝術家,跟另外一個藝術家的對話。」

跟過去不一樣的東西

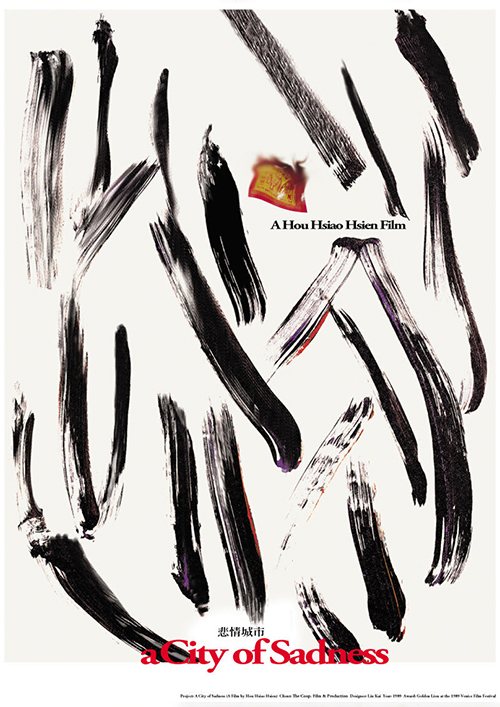

34 年後《悲情城市》重映,曾設計《誰先愛上他的》、《流麻溝十五號》和《怪胎》等片的海報設計師陳世川重新開啟了這場跨越時代的對話,情境卻和當年的劉開截然相反——

完整的 158 分鐘全片、一批保存良好的劇照、國內外多年來的各式海報,該有的素材看似應有盡有,也更符合於現今電影工業的標準流程。但即使如此,歲月卻帶來另一種挑戰。

最初接下設計海報的重責大任,陳世川做的第一件功課,是把過往所有《悲情城市》海報都找出來:劉開做的國際前導海報、台灣正式上映時的院線海報、日本版英國版法國版,以及多年以來許多設計師自己創作的 fan art,「這是一個滿務實的行為,就是我必須要去篩選畫面,然後再提出新的版本。」

「因為我真的滿怕丟臉的。如果我真的做出一個跟過去海報感覺一樣的東西,這樣會還滿丟臉——好像沒有必要做這件事情一樣。所以我壓力其實很大。」

《悲情城市》英國版海報。

這不是陳世川第一次設計重映海報,也不是他第一次為侯孝賢的電影設計海報。在此之前有 2015 年的《刺客聶隱娘》、2016 年《尼羅河女兒》重映和 2022 年徐小明導演的《少年吔,安啦!》重映,當中都有侯孝賢,也還有另一個繞不開的名字:劉開。

對於平面設計界的後輩來說,劉開當然是個如山一般的存在,當年的《悲情城市》和《少年吔,安啦!》海報,早已是列在設計教科書中的經典作品。

經典不需要挑戰,但對於陳世川來說,重映海報最重要的功能還得回歸到,如何與當代的觀眾溝通。

尤其在面對二二八這樣的議題,他選擇以更軟性的方式切入,「就設計的立場來說,我覺得先代入浪漫、美感的東西,那再回去看背後的歷史,會比較自然。如果一開始直接叫大家來看一個歷史悲劇,我覺得很多觀眾就只會停在那裡。」

這回《悲情城市》的幾款海報裡,除了林家兄弟聚集的「出征版」之外,其餘三個版本都只有林文清(梁朝偉 飾)和吳寬美(辛樹芬 飾)的畫面,像是觀眾隨著海報,旁觀這對夫妻在時代改變下的心境轉折。「我們釋出這麼多版本的海報,大家一定會有一個品味的投射在裡面。當大家在想『我比較喜歡哪一個』的時候,我覺得這件事情就已經有某種程度的溝通了。」

當年見證劉開創作現場的黃健和,再看如今的新設計,當中的差異或許更出自於觀眾的改變。「我覺得陳世川有很精準地抓到,此刻的人對於三十年前的一部電影,在意的事情是什麼。因為是要吸引新的一批觀影群眾,對這些沒有經歷過二二八、沒有直接體會當年族群衝突的年輕人而言,他們也許可以找到新的理解這部電影的方式。」

「當觀眾看到了梁朝偉,看到這好像是一個愛情故事,那就是他們要看這部電影的理由。當一個海報能夠提供這樣的吸引力,那就已經很厲害了,就是時代不一樣,設計師會呈現不同的樣貌。」

不是「那種東西」的自由

而從現在的眼光回望,當年《悲情城市》的前導海報敢於無所顧忌地發揮,那樣設計上的沒有包袱,正是他眼中欽佩的劉開。

「很多人會把歷史背景放在他的設計脈絡中,但我看到反而比較多是設計上面的自由。」

陳世川說,在那個系統化的電腦字體剛剛出現、設計重複性極高的八九〇年代,劉開敢於跳脫固定的字體安排,像是《少年吔,安啦!》,就把手寫的「安」放置在畫面中央,「先不管他的整個設計概念,光是做這樣的事情,他就會跳出來了。」

那是一個許多事情都處於巨大的交界邊緣的時代,設計也是,社會也是。陳懷恩回溯當年劉開《悲情城市》海報誕生的背景:「那個時候有一個《動員戡亂時期臨時條款》在那邊,在解嚴之後,表面上看起來已經沒有限制了,但就像一個人他每天都戴著腳鐐在走路,你真的把他放開了以後,他不見得真的就跳得起來,他會有很長的適應期。」

「我們剛好就是那一代——好像是自由的,但是好像又有很多東西是被箝制住的。這就是八九〇年代的一種文化特質,那在這個時候成長出來的藝術工作者,就會有一種莫名其妙、語不驚人死不休的特質。你可能自己也搞不懂這是什麼,可是你知道他絕對不是那種東西,那你就會很爽。」

去年《少年吔,安啦!》的重映海報時,陳世川大膽捨去標誌性「安」字,他認為,時代不同了,設計給觀眾的感受及意義也可能改變:「那個時候是很酷、很叛逆的設計,可是我覺得如果再把那個東西拿出來,不知道這部電影的人可能會覺得有點可愛。」

當時他提出要重新做標準字時,也獲得了原發行商城市電影公司,和製片張華坤遺孀的首肯。對於這些推動重映的前輩來說,他們在意的並非復刻,而是當初的作品能夠再一次被看見和理解。

劉開為《少年吔,安啦!》設計之海報,當中「安」字標準字亦被後來的正式上映海報版本沿用。(圖片來源:劉開工作室 100 Posters)

解嚴至今 35 年、《悲情城市》上映至今 33 年。關於自由的世代對話,依然正在發生。

如寫心得一般地創作

《悲情城市》正式上院線重映的 10 天前,梁朝偉特地從香港到台灣參加首映。那天陳世川拿著自己設計的海報給偶像簽名,那張作為壓箱寶的海報,上頭是林文清拿著相機的最後身影。

那又是另一場對話,影迷與電影的對話。

陳世川為《悲情城市》設計之「凝視版」重映海報。(圖片提供:牽猴子)

打從重映海報推出以來,陳世川就清楚勢必會拿來和當年的劉開做比較,但他認為自己最重要的目標,是要將電影中的資訊以符合當代的美感,轉譯給新世代的觀眾。除此之外,他也就只是一個會做平面設計的影迷而已。

大學時第一次看《悲情城市》,DVD 投出的小畫面只讓他覺得悶,什麼感覺也沒留下。這一次為了重新設計海報,陳世川再一次把電影撿回來看,這一回他成了影迷,第一次的海報提案會議,他一口氣提了 15 款設計,對他來說,每一張都是一篇觀影心得——別人用筆寫影評,他用筆畫海報。

「其實我覺得海報應該一直被重新詮釋,就跟寫文章一樣,看一部電影你就會想要寫感想,只是那些文字換成畫面,還另外需要一些技術。」他不把自己的設計當作唯一的「官方版本」,對於電影的詮釋權,始終屬於每一位看完電影的觀眾。

「只是我剛好在這個職場上,有這樣的身份,但如果這不是工作,我自己也會去做這樣的創作。像有些插畫家會去畫、有些設計師會重新用自己的觀點詮釋電影,那是在沒有任何條件的狀況下——我覺得電影海報很多時候應該要是這樣存在。」

不只劉開、不只陳世川,這場與電影的對話永遠開放加入。

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

(1).jpg)