在城中一夜消失|想過安穩的生活,就要避免穿著黑色的衣服

卓嵐的臉對阿迪來說是一片海。

偶爾卓嵐一語不發地把目光投射到遠方時,阿迪總覺得體內一小部份的自己也在她失去光芒的眼睛裡擱淺。

自去年六月,卓嵐每看到熙熙攘攘的街道,就會突然全身冒冷汗、呼吸變得異常急速。阿迪知道害怕人群的卓嵐喜歡海,只是他沒有想到,瘟疫時期西環碼頭的海中心公園,竟然會比假日的旺角還要擁擠。那天卓嵐抿著嘴,瘦削的肩膀像海浪般不斷起伏,在她一向平靜的臉上濺起一點浪花。阿迪嘗試握緊卓嵐顫抖的手,沒有說出口的話像他的手那樣,懸浮在低氣壓的鬱悶空氣之中。

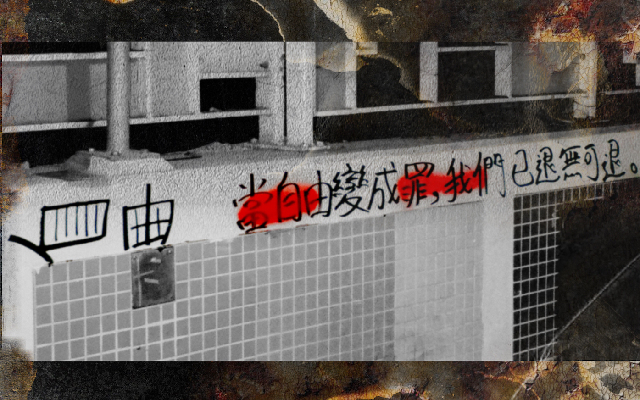

有時候阿迪會暗自抱怨,在狹窄的城中找到一個適合約會的地方真難——不對,他應說,在狹窄的城中生活真難。他曾經以為要過安穩的生活,就要避免穿著黑色的衣服、避免與綠色的執法者有眼神接觸、避免乘搭地下鐵、避免在辦公室討論政治、避免在社交媒體暴露真實名字、避免誠實地說出心中的想法。不過儘管避免所有事情,恐懼依然會以不同型態支配自己,有時化作通訊媒體上朋友的最後在線時間,有時化作回家路上身後的陌生人,有時化作深夜窗外傳來的尖叫聲。

有時候恐懼會化作空白,那白不如馬列維奇畫作中代表無窮自由、浮動的白,而是沉重的白,像飢餓的胃部般以空洞強調其存在,以沉默代替極權壓頂下沒能說出口的話。久在城中居住的人就知道,這裡的語言像海市蜃樓般虛幻:菠蘿包沒有菠蘿,老婆餅沒有老婆,柴灣角街不在柴灣,海洋公園沒有海洋。海中心公園沒有海中心,只有一堆像在拍攝兒童版《屍殺列車》(台:《屍速列車》)的小孩,爭相爬上輪船外型的遊樂設施,擠到瞭望台上用望遠鏡眺望對岸的西九龍地盤。

阿迪曾經問過卓嵐為什麼喜歡海,她說這座城市沒有真正的大海,彼岸是雖看得見卻永遠觸不可及、不可分離的邊限。「你知道嗎,海市蜃樓的英語『mirage』源自拉丁語『mirari』,意思是『讓人驚嘆』,與『mirror』(鏡子)有著相同字根。折射形成的虛像往往包含令人震驚的真相,所謂的自由也不過是膨脹的字句,以亮麗的湛藍包裹著漸被侵蝕的海岸線。」

卓嵐聳了聳肩繼續說:「不過明知一切只是假象,我還是選擇閉上眼睛,隨著海浪的擺盪讓思緒深陷海底沉睡,反正,我們也無處可去。」

乘搭巴士的途中,阿迪一直在想卓嵐說的話:他們真的無處可去嗎?假若可以離開,他們又能捨棄全部嗎?

下車後,他們沿著落山道一直向前走,在街道盡頭看見「海心公園」的招牌,每個字的中央都有一塊綠色,看不清是周邊的油漆脫落,還是它本來的設計就是這樣。公園四周怪石嶙峋,相傳拜過海心石的情侶都會有美好姻緣,那麼浪漫的約會場地應該每個女生也會喜歡吧,還好平日黃昏人不算多,阿迪心想。他努力地控制自己的嘴角不往上揚,將資料蒐集得出的海心公園歷史娓娓道來:「聽說海心公園原址是海心島,那時的人會乘街渡到島上的古廟參拜,後來六、七〇年代政府進行大型填海工程,令海中心的小島自此與陸地連成一片。」

阿迪回頭看看卓嵐,她沒有說話,臉上一層霧似的空白再次把世界擋在外面。

阿迪沒有問卓嵐也猜到她在想什麼,畢竟,城中的海終究也是這樣。海於海心公園的存在,只剩是「海心」兩個字之中。海心公園與城中其他公園沒有太大分別,包括那行人不能接近的魚尾石,園內照辦煮碗栽種[編註 1]的植物——一切充滿這城獨有的熟悉感。

天空開始漸漸變黑,紫藍的天透出一點點的紅。阿迪身後傳來歌舞者的聲音,他們用自攜的揚聲器載歌載舞,至於海心公園本來是不是一個島,對他們來說毫不重要。

阿迪把眼睛闔上,幻想自己回到三年前去過的丹麥海岸格雷嫩角,波羅的海與北海的海水洶湧地奔向對方,卻因密度不同無法交融。他就這樣站在海心亭,面向著避風塘的躉船,腳下是往日的大海,想像自己在丹麥的最北端、兩洋的交匯處。

古希臘哲學家赫拉克利特說:「人不能兩次踏入同一條河流。」人也不能兩次活在同一座城市,更何況,這是一座記憶速度趕不及消逝速度的城市。

「我在網上看見原來西貢有個地方叫『對面海』,我們下星期去好嗎?」阿迪問。

反正我們無處可去。

編註 1|照辦煮碗:香港慣用語,意為依樣畫葫蘆、按照舊有的方法去做事。

【在城中一夜消失】

消失在香港四處蔓延。有些人和事物在一朝一夕間不再存在,如常被用作堵路的垃圾桶及磚頭,或在瘟疫中人們的下半臉。更多的消逝卻是個不動聲色的過程,悄然在城市不同角落留下缺口。城市人彷彿都患上健忘症,讓空虛感侵蝕記憶,終日沉溺在沒有過去的憂鬱及落寞中。我又能透過勾勒消失的邊界重新抵達那個失去的香港嗎?