蘇聯搖滾傳奇維克多・崔領軍,影響世界的電影樂團

「受命運眷顧而離經叛道者、那早逝之人,他不記得『是』或『不』,也不記得階級和名字;且這可不是夢,他伸手就碰到那顆星。墜落吧,燒焦的、名為太陽的星。」——電影樂團《名為太陽的星》

60 年代中期到 90 年代是搖滾樂的天下,提到搖滾樂團,大家想到的或許是 The Beatles、The Rolling Stones、Guns N’ Roses、U2,隨著時代變遷,也產生許多不同曲風流派的分支,我們愛英國的 Joy Division 或 Bauhaus,也聽德國的 Faust 或 Nina Hagen,也喜歡日本的 X Japan。數不盡的音樂人才在世界各地冒出並帶來美好的創作,展現各個文化族群、或小眾或大眾的歷史斷片,或低吟、或嘶吼,在主旋律與三個和弦(或對其的打破)搭配中,我們搖滾(We rock)。

80 年代的俄語世界,正值蘇聯解體前的一連串開放政策,加上蘇聯當時的年輕勢力亟欲與新世界接觸的情感衝力,搖滾樂也出現在他們的地下演唱會會場,並具有十分特殊的意義。其中最傳奇性的樂團,除了至今依然活躍的金屬、後龐客樂團 Alisa 以外,非電影樂團(Kino)莫屬了。由於曾經造成席捲全蘇聯的熱潮,當時還有一詞「Kinomania」被發明來形容跟這樂團相關的狂熱現象。

於 1982 年成立,由主唱維克多・崔(Viktor Tsoi)領軍,在 80 年代展露頭角,活動時間結束在蘇聯解體之前,成為蘇聯音樂史上最後一個傳奇。崔出生在列寧格勒(Leningrad)、現今的俄國城市聖彼得堡(Saint Pertersburg),是俄韓混血。他的韓國血統可以追溯至祖父代,其祖先居住在今日北韓的金策市。當時朝鮮連年戰事,局勢不穩定下許多難民越過邊界到蘇聯定居,崔的祖父就是其中之一。

雖然電影樂團中的幾位成員也曾在樂團史上扮演重要角色,但與其說當時讓群眾瘋狂的是電影樂團,還不如是崔的個人魅力。他從 17 歲即開始音樂創作,並擔綱電影樂團的詞曲創作人和主唱。當時也是李小龍現象的高點,崔受這武打英雄的啟發,也留起他電影中的那種半長髮。

當時蘇聯社會對搖滾樂、牛仔褲或席捲全球的英美文化並不熟悉,那年代留下的一類遺聞軼事都具有類似特色,包括某甲的爸爸曾用一台摩托車換一條 Levis 501,或某乙的叔叔偷偷進口了一堆美國製 T 恤回蘇聯販售而發了一筆橫財。蘇聯的年輕族群對新世界的文化極端好奇,而搖滾樂也在地下音樂演唱會中流行起來。

或許加州女孩喬安娜・史丁格(Joanna Stingray)在 80 年代的回憶可以帶給我們一些想像。史丁格與蘇聯音樂界的關係始於 1984 年,當時探訪蘇聯國家對外國人來說不如現在方便,而當她到達莫斯科時,灰色的街頭就像西方媒體報導中的一樣,沒有一點生氣,但卻使她著迷不已。二訪蘇聯時,她來到列寧格勒,並輾轉聯絡到當時在地下音樂界活躍的當地樂手。

在當地的地下演唱會,她初次與電影樂團和其他搖滾樂團接觸,並深深為他們的音樂著迷。日後她致力於將蘇聯的音樂帶入西方,同時提供電影樂團較先進的錄音儀器和樂器,並曾與其吉他手結婚。不過這些行為也曾使她被蘇聯警察盯上,甚至被限制入境。電影樂團在初期從未得到官方的支持,但卻在日後造成轟動,主要是國內外像史丁格一樣醉心於他們獨特音樂風格的人的努力。

而究竟是什麼特質,使得俄國年輕族群直到今日都還為電影樂團瘋狂?

崔在 80 年代的詞曲創作如詩一般抽象寫意,如果說有什麼核心概念在其中,那就是「自由」。但同時歌詞所嚮往的自由又與政治沒有直接的關係,可以說從生活到創作,崔所關注的主要主題不是政治性的,而是與自我相關、內省性的對自由之追求,而之所以跨時代的影響著年輕族群,就是因為這種自由的感覺與概念並不受時代背景的限制,而能打動每一個正經歷生命變化的年輕靈魂。同時,這種自由透過簡單卻詩意而看似互相矛盾的語言來捕捉,具有虛幻的特質;意即這樣的自由存在,卻也不存在。

在其最受歡迎、最經典的曲目《血型》(Blood Type)中,崔寫道:「我可以付錢,但我不想要任何買來的勝利,我也不願踩在任何人的胸膛上,而只想要在這與你一起、與你一起,但那在天空中的星正召喚我啟程……」簡單的浪漫歌詞卻指出一種存在的拉扯,而這也很接近有著年輕、敏感靈魂的人在生命中所感受的兩難。在這樣若即若離的生存狀態中,「我的血型就印在我的袖子上」,好似每個人的本色是不需其他更複雜的事物來證明。

在電影樂團事業正起飛之時,崔接演了 1988 年的電影《針頭》(The Needle),其在片中的形象與真實生活十分相似,而全片在實驗性的剪接與辯證的台詞中也穿插著電影樂團的經典曲目,讓這部情節簡單、風格強烈的電影成為非主流經典。而在畫面上,崔的歌詞也可以說獲得一定程度的展現。

崔的寫作手法有跡可循,在一首歌的開始,我們時常看見對地景的描述,接著才是對抽象情感、情境的捕捉。在他的歌裡,人是在世界中行走、有血肉的,而不是一種理想而已。在電影中,角色在哈薩克的沙漠中行走,拖著毛巾準備去鹹海(Aral Sea)游泳,殊不知只看見一艘沙漠中央的船。鹹海乾涸了,男女主角在乾裂的土地上相依無目的地走,畫面什麼都沒說、也說了許多,就像電影樂團的歌。

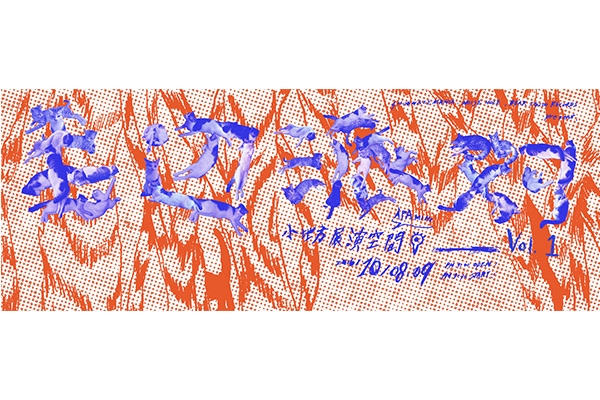

1990 年,電影樂團如日中天,團員正在演唱會之間做短暫休息。崔在從一趟釣魚之旅開車返家時打瞌睡,失速撞上一台公車,當場死亡,得年二十八。電影樂團隨之解散,事發當時他的車上還放著一張錄有新曲的卡帶,經過修復後,電影樂團的其餘團員在 2012 年將此曲完整重現,名為《Ataman》。崔的聲音透過卡帶播放,結合其低喃唱腔,就像他依然在現場。

如今在俄國、白俄羅斯、烏克蘭等前蘇聯國家都存在「崔牆」(Tsoi Wall),讓那些欲緬懷這位傳奇歌手的歌迷留下紀念字句。雖然崔在發亮時殞落,但對俄語世界今日的年輕族群依然如太陽。