劉致昕讀繪本《BLACKOUT》:烏克蘭的戰爭日常,飛彈打下來還是要好好遛狗

「我覺得我們在台北啊,跟烏克蘭的距離真的很遠。你可以想像一下,今天如果有個飛彈掉下來,打到一〇一;或是你每天搭公車上班,如果你搭公車的路線上,前一班公車被放了炸彈,然後炸毀了。你是台北人嗎?」

『新北。我住新店。』

「假設新店今天被中國的軍隊佔領了,然後你小時候住的那個社區,變成共軍的基地,裡面死了五六百個平民,因為他們被看見了、然後被殺了。剛剛上述的任何一件事情發生,讓你想像,那件事情發生之後的你,會是什麼狀態?」

『震撼,然後慌亂,恐懼、絕望。』

「你不會憤怒?」

『會。』

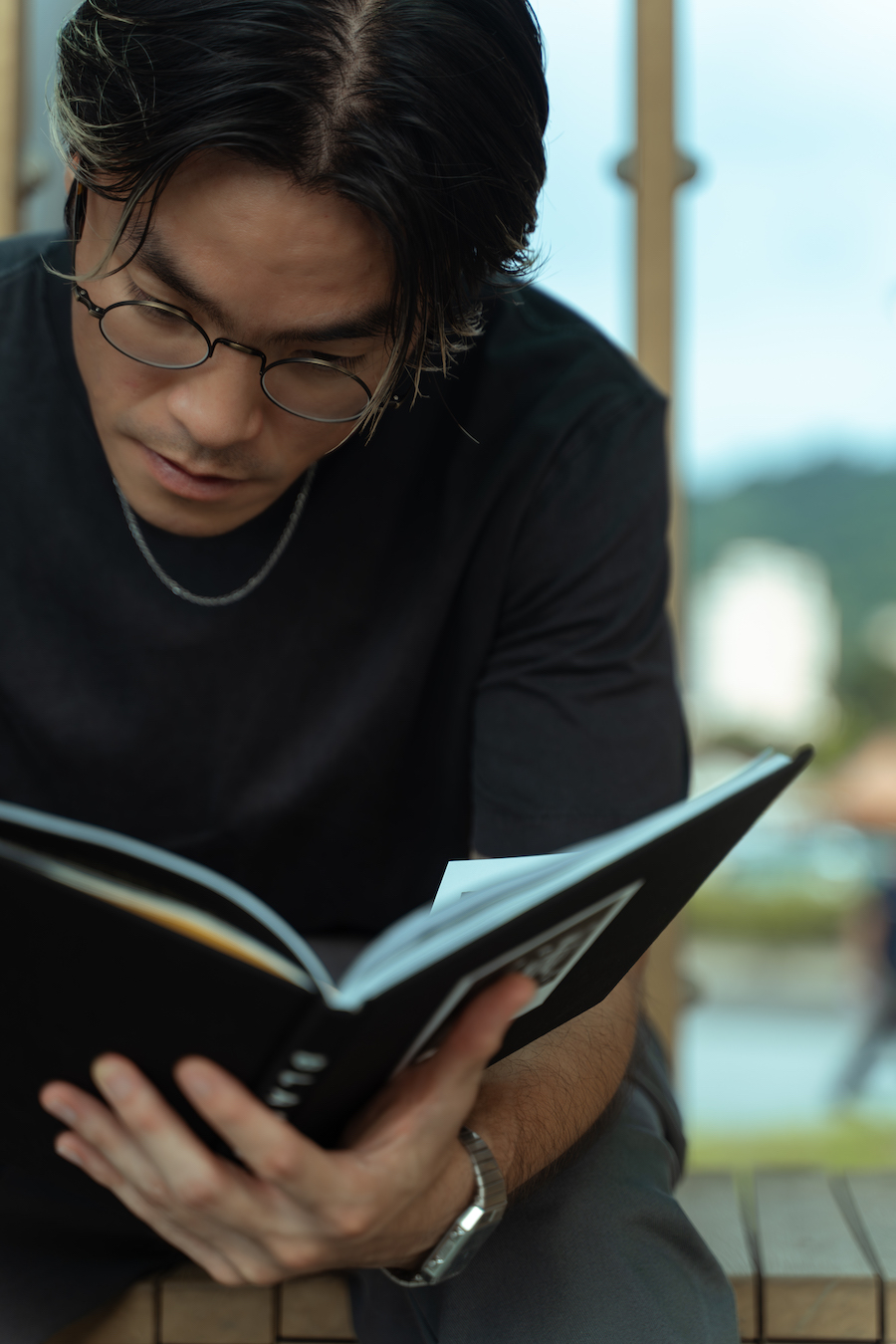

因為遙遠,所以想像。關於戰爭,劉致昕先談起了距離。

戰爭的意思

距離首先是地理的。早在戰爭開打之前,跑國際新聞的劉致昕就已安排了與烏克蘭人的電訪,也有實地取材的規劃。他關注俄烏動態許久,同樣試圖對抗鄰國的吞食,烏克蘭的情況經常與台灣類比;而俄羅斯強大的資訊輸出與控制能力,長期研究假新聞的他不會錯過。

預定電訪的那一天,2022 年 2 月 24 日,也是戰爭開打的第一天。

普丁下令對烏克蘭採取「特殊軍事行動」,澤倫斯基宣布烏克蘭進入戒嚴,當時還是《報導者》副總編輯的劉致昕獨坐辦公桌前,「本來的電訪,當然開打之後都沒有人會理你了。」戰爭爆發,全世界混亂,情報紛飛,分不清何種說法為真。他形容那是一個資訊黑洞。

而黑洞會生成,因為戰局每一分每一秒都在震盪,只能每小時盤整情況同時採訪,摸石頭過河。「戰爭會打幾天、打到什麼程度?是全烏克蘭被併吞、還是整個死掉?這個是每一個小時的變化,所以是沒有『計劃』這種事的。你甚至不知道明天會不會繼續?後天會不會繼續?他們會不會投降?」

根據美國軍事網站「全球火力」(Global Firepower)公布的 2022 年軍力排名,俄羅斯有世界第二大的軍力,烏克蘭則位處第 22 名。當時不少俄羅斯官方媒體與軍情專家聲稱三天內可以拿下基輔,然而出乎所有人意料的是,烏克蘭撐過了俄羅斯包圍奇襲的第一週。待砲火暫緩,戰況漸明,他才思索踏上烏克蘭的可能。編輯檯上各種評估,「包括買防彈背心啊、買頭盔啊、然後找當地的地陪啊、確認保險跟預算的費用。戰場不是你想進去就進去。」

敲定了機票與日程,第一次去,採訪團隊來到波烏邊界。

邊境——劉致昕形容那完全是電影中戰亂的場景,逃亡二字具體地展開在眼前。在那裡他遇到一位女士,抱著小孩踏上幾百幾千公里的路,換了五六種交通工具,排長長的隊伍,拿著她的護照進入波蘭。

她過關卡的那一剎那,彷彿切換到另一個世界。「當時很多人道救援物資在那裡,她跟她的小孩就要從地上桌上各式各樣的物資,拿一杯咖啡、拿一份食物、拿一個玩具,或是他們抱著的狗在那邊吃一個罐頭、然後呼吸第一口——不用擔心的空氣。」

簽證關係未能進入烏克蘭,採訪團隊沿著邊界走,在不同關口上觀察並記錄人的樣子。「你會看見他們從戰場出來的樣子,然後才會去理解,活著是什麼意思?逃難是什麼意思?他們這些人身上承載什麼東西?」

劉致昕記憶最深刻的是一位母親。她一個人牽著小孩,過了關口之後跟著人龍緩慢地走著,在一個提供熱飲的攤位前停了下來,劉致昕也正好拿起一杯咖啡。他們並肩站著,攤位前讓半杯咖啡流過食道,「我只是問她,妳還好嗎?妳來自哪裡?然後她就哭了。」

「她說在小孩子面前不能哭。現在終於有另外一個大人跟他說話,她的情緒必須出來。」

他第一次感受到烏克蘭這三個字的意思。以及,戰爭的意思。

「那個情況很不真實,因為我們是在安全的波蘭,然後看到這些剛脫離險境的烏克蘭人——一開始,我是透過他們去感受戰爭的。」

第二次去,劉致昕又進一步體會到戰爭的重量。採訪團隊正式進入烏克蘭,目的地是基輔,那是戰爭開打半年之後。

他們搭的是巴士——藏在這句話背後的問句是,為什麼不搭火車?「火車按固定路徑行駛,是一個活標靶。當時的火車在夜裡不能開任何燈;有可能被攻擊的時候,就必須全部停下來。這是一個偷偷摸摸才能夠前進的交通工具,所以我們那時候沒有選擇。」

然而巴士也好不到哪裡去。當時只剩陸運,遇到海關所有車都得停下,檢查非常嚴格,未通過就會被遣返。「我們都是搭夜車,天亮之後就會到基輔,所以你可以說上那台遊覽車,其實就是進入烏克蘭——在那個情況之下,要往烏克蘭開進去的遊覽車、巴士只有載烏克蘭人。」

那是一輛以前線為終點的巴士。

明知終點站是槍林彈雨的烏東,依然要去,每個乘客有自己的理由。「有些人是要去救自己的家人或什麼的,每個人的情緒跟一般世界很不一樣。」而司機正是退役軍人,就來自烏東,在車上會鼓勵乘客,唱歌、問候家鄉、陪他們聊天,靜靜護送他們抵達戰場。

「那個是我們對烏克蘭的第一個印象:原來在戰爭裡面,回家的一台巴士上,是這樣子的一個世界。」

由下而上

今年 3 月,劉致昕第三度去烏克蘭。從《報導者》副總編輯轉為自由記者,除了文字報導與取材,劉致昕也嘗試多方線下串連,與哈哈台合作影片〈上班時間在「基輔與台灣」的烏克蘭人。飛彈掉下來,日子還是得過。〉,將戰火下的日常帶回,四個月裡 62 萬次觀看,2 千多則留言,並在台灣各地舉辦放映會。

這次重訪舊地,每天烏克蘭全境仍有數十次的空襲警報;所謂「和平談判」仍陷於無盡無進的循環,一邊則是俄軍無預算上限的侵略、無下限的殘酷殺戮。人們一邊應戰,一邊過活。相較一開始還處在對突發狀況的回應,沒人知道能做多少打算;戰爭來到第三年,新的日常從中生長,「人們在這三年之間已經發展出一些方式,讓自己在戰爭之下還能夠維持運作。」

有些運作很實質,他發現基輔變得擁擠起來。上下班時間塞車如堵,除了大量失去家園的人湧入,也因為基輔作為烏克蘭首都,政府機關坐落,防空資源都會優先分配給基輔,車流與人流量大,「假設每天都有幾百個來自空中的攻擊,在基輔可能可以擋掉七成,其他地方可能只能擋掉三成——但也不代表一定安全——那因為這樣的情況,所以很多人會搬進基輔。」

除了人與車,街上也多了幾處搭配著國旗與花圈的照片展——那些死亡士兵的照片。

劉致昕說,第一年只有特定宗教場所會放照片,但後來人們會把過去數年在戰爭裡犧牲的士兵的照片,張貼在廣場、特定公園。地點擴散,因為亡兵持續增加。「大家把他們照片貼出來,一方面是要向他們致敬;另外一方面也提醒著,努力找回日常的人們不可以忘記:你們還有機會擁有日常,是因為這些人在前線。」

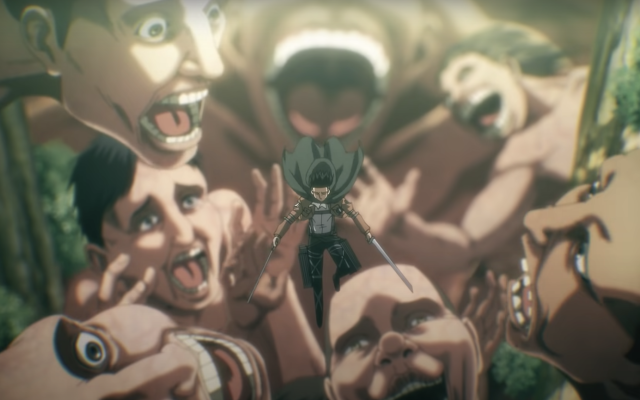

一如戰爭期間出版的繪本《BLACKOUT》,每一頁右下角標著這樣一組數字:33、50、96、67⋯⋯那不是頁碼,是當日導彈發射的時間與數目。

Anya Ivanenko 與 Zhenya Polosina 共同創作的《BLACKOUT》是一段位處戰爭與日常,空隙之間的紀實。劉致昕從戰爭第一天就注意到兩位創作者,彼時他大量尋找還有更新動態的社群使用者,而兩位創作者試圖透過繪畫,告訴大家烏克蘭發生什麼事,「她們發現創作有辦法幫助全世界去理解她的國家的時候,一方面很開心,但另一方面也有責任,因為越來越多人把自己的故事給她們,希望她們可以畫出來。」

書名意即停電——2022 年 10 月以來,俄羅斯針對烏克蘭能源基礎設施發動導彈襲擊,數千平方公里的地區陷入黑暗;電力外,通訊設備與網際網路也受到波及。即使沒有被導彈直接攻擊的城市,也會輪流斷電以進行能源分配及修復工程,許多地區每日輪流停電約 8 小時,民眾只能在早晚各 2 到 3 小時獲得短暫的電力。

停電時間表與空襲警報貫穿了烏克蘭人的全部作息。《BLACKOUT》使用大量的黑色塊面也成象徵:光明變成一種珍貴的資源,烏克蘭人該如何找到方法去活?

劉致昕說,所謂「找到方法」是以日為單位的,「因為今天有可能 150 個無人機跟炸彈的攻擊;明天可能是 600 個。那今天有兩次的空襲警報;明天可能是三次,但相隔十個小時。每一天情況都不一樣。他們是在變動之中建立一個日常。」

《BLACKOUT》裡,人們趁著電力恢復時工作,隨身攜帶小型發電機,出門時穿上反光背心以在黑夜裡認出彼此(遛狗時也得給狗狗買一件),蠟燭與無線電對講機取代燈與手機,晚上得在地下通道入眠,以免在睡夢中逃不了。

黑暗介入光明,例外介入常態,動亂介入日常。劉致昕認為,戰爭與非戰爭地區最大的不同,在於一切沒有可以計劃的空間。「能做什麼?該做什麼?有什麼辦法可以做?——就做了。」

如今我們所看到一切日常的生長,也非人民仰賴政府的規劃,而是由下而上:「這不是一個主動建立起來的東西,而是回應,是生存:他們生存得做什麼,就做什麼。」

三天與三年

暴行前面,許多抵抗也是這樣發生。

被佔領的地區裡,儘管法律上仍屬烏克蘭領土,但受俄軍統治,「有人口清洗、殺戮、管控、過濾⋯⋯各式各樣不人道的行為,就是為了讓還在那邊的人不敢出聲;或是以生命為威脅,虐待或直接殺掉,逼你變成俄羅斯人、效忠俄羅斯。」

2022 年 4 月,一群年輕人發起「黃絲帶運動」(Жовта стрічка),無法光明正大在廣場上集結抗爭,但透過在城市大大小小的角落貼一段黃色膠帶,讓路過的人們感到陪伴:不是每個人都放棄、在這邊並不孤單。

「像這種小小的舉動,在這種非常不人道壓迫情境之下,都會變成一個冒著生命的反抗了。」劉致昕說,尚未經歷戰爭的我們,對反抗容易產生固定的想像與定義,然而,我們其實都不知道我們會面對怎麼樣的戰爭。

「你可能原本在學校教書,地方被佔領了,老師跟校長第一波被叫去,然後軍隊要你改教俄羅斯的課綱,不然的話就會消失;如果你是士兵,你面對的戰爭是另外一種;如果你是邊界上面的人,你的小孩可能會被抓走,俄軍會要求你去當他的協力者,你遇到的戰爭是另外一種——你沒有辦法預測你跟戰爭的接觸面是什麼。」

戰爭不是只有一種樣子,反抗也不是。

但反抗之始,都是意志:「它有無窮的變化的可能,可是如果你沒有意志——你沒有回應的意志,你沒有反抗的意志,你沒有保護自己的意志,你什麼事情都不會做。但相反地,如果你有意志,做什麼事情都是有幫助的。」

意志何以見得?劉致昕說,我們可以嘗試想像:如果中國軍隊就在離此刻不遠處的基隆路橋上,從內湖開過來,台北被共軍封鎖,「你就想,這個就是前三天烏克蘭發生的事情——那,現在離那時候已經三年多了,對吧?台灣人如果不願意抵抗,是不是馬上就淪陷了?但基輔沒有——這是他們展現給全世界看的。當初沒有人料得到,他們在當時沒有美國的幫助之下,擊退了全世界第二大的軍隊。」

俄羅斯預告在三天內完成的侵略,烏克蘭抗爭到第三年。「這是已經發生的事情。現在他們還在抵抗。」

意志應被看見,然而浪漫化這份抵抗,卻也危險。戰爭是張力極大的一種故事,劉致昕說,「在極度危險的情況,這些人做了那樣子的選擇,你會覺得他是英雄、他是為了國家賣命等等——可是當你跟他身處在同一個地方,你會知道,在隨時會死掉的情況之下,很多決定只是來自於本能:因為你要活著。」

先於公理與正義的問題,從來是該如何活下去。

「如果你去浪漫化他,是失真了,誤會了戰爭的本質。被侵略者不是在戰爭裡面尋求當英雄、或是表現自己的情懷——沒有。他就是被侵略了,他是會死的。他們一切的本能跟回應,都是為了繼續活著,不管是心理上還是生理上的。」

《BLACKOUT》裡沒有英雄,有的是一個飛彈打來但繼續畫畫的人,一個飛彈打來但需要遛狗的人,一個飛彈打來但依然經營書店的人。

「這也是為什麼每個人都要用自己的方式做事,因為他不能不做,他就是要活下去。他幫士兵多做一些、他在那邊多賺一點錢、多繳一點稅,活下去的機率就會提高。其實只是這樣。」

結界

「你真的在那裡,跟他們一起變成飛彈的目標之後,才有辦法體會這些事。」開打之前,戰爭都曾經遙遠。距離不只地理的,也是至今太平的我們,遙望戰火下的烏克蘭,無法完全感同身受的斷裂感。

尤其許多細節貼膚,未踏上那塊土地的人難以感受。第一次去戰爭時期的基輔,路上巴士切穿城市與廢墟,死亡遍野,「你從高速公路就可以感受到戰爭——高速公路的路面有俄羅斯坦克當時開過去的痕跡,所以輪胎經過的時候會發出一個頻率,一個很低的、轟隆隆的聲音。」

高速公路兩側有人用噴漆噴著:不要再前進。前面有俄軍。

路是不可能平的,沒有一片完整的屋頂,牆面上有像芝麻一樣密密麻麻的彈孔。

劉致昕還記得司機告訴他的故事,「司機說,上次他開這條路時,眼睜睜看著前面隔著一百公尺左右車,壓到地雷,『它就在我眼前整個爆炸。車裡的人死亡,我後來停下來幫他收屍。』司機沿路是這樣導覽著我們路經的地方的。」

他說,這就是戰爭的世界。「飛彈可以掉在每一個地方,你隨時隨地都可以是一個目標,慢慢地,你會麻木,習慣這一切。然而回到波蘭、出邊境的時候,你會非常地不習慣,會突然發現:欸有屋頂欸。有牆欸。高速公路是平的欸。或是說,不會有彈孔了,你不會在路上看到擋坦克車的裝置,你不會再收到防空警報了——就是一個結界。」

但結界不是不可能被跨越。烏克蘭人積極參與公共對話,即是為了讓結界外的人知道結界內的事。

創作也是跨越的一環,「這些創作者的作品都在努力跨過這個結界,然後讓外面的人知道,那個『不一樣』是怎麼樣?」

採訪過喜劇演員、編輯、藝術家⋯⋯最讓劉致昕感動的是,許多人把問題敲打透徹,讓作品有了更多被理解的機會:「他不只在為烏克蘭而寫,他是在為所有追求自由人權的個人而寫:為什麼會掉入這個情況?面對一個極權者、侵略者帶來的威脅,個人存在的意義是什麼?個人追求的自由是什麼?」

正對這樣的世界,他們不再只是為了自己的失去而寫,不再只是為了自癒而寫,「這些問題,是為了全世界而問的。什麼是和平?什麼是自由?什麼是人權?因為他們覺得全世界好像需要重新理解這件事。」

俄烏戰爭造成的死傷人數上百萬;這場訪問結束後的一週後,美烏會談剛落幕,俄軍就發動近期以來最大規模的轟炸,「俄羅斯做了這樣的事情,世界上很多人還是不願意看見或是沉默以對,或是甚至為了買便宜的石油,選擇跟俄羅斯站在一起。」

戰爭前期,由於大量人口流失,或是倉庫、印刷廠與書店遭炸毀,致使烏克蘭多間出版社被迫停運;然而戰爭喚醒烏克蘭人對自身文化根源的好奇,國際市場也渴望傾聽更多烏克蘭人對這場戰爭的詮釋。許多平台紛紛開放烏克蘭國民免費取用電子內容,也有以戰爭為主題的新出版社誕生,尤其在停電時刻,紙本資訊的傳遞更為重要。結界堅固依舊,但一點點的通道正在被鑿穿。

「因為大家都需要從這些創作當中,確認此刻我為什麼活著?或為什麼我活著但我的身邊的人沒有?想要確認此刻的意義——他想要思考。他想要理解。而作為烏克蘭創作者,這時候也希望全世界可以理解他們的狀態,所以他們會做各式各樣的作品;而對境外的大家來說,想要拉近這樣的距離,就是去讀這些作品——書也好、電影也好、紀錄片也好。」

不孤獨

跨越結界也不只是戰爭裡的人的責任。

劉致昕記得一開始接觸烏克蘭相關的題目,包圍著他的孤獨。「你沒有辦法告訴你身邊的人那邊的情況是什麼——就是你不懂得怎麼跟他們溝通,這也是因為,這邊的人還沒有要瞭解那邊的情況。」

直到這三年來,越來越多資訊湧入台灣;中國軍機擾台、切斷海底電纜,也讓人們逐漸體會到,烏克蘭發生的事情,或許也會在某一天籠罩台灣。

「我自己也會學會去建立起我自己的社群或是網絡,或是我的身邊的人,讓自己不要去感到孤獨——特別是在烏克蘭這個題目之上。」與哈哈台合作、放映會的舉辦、接受各節目邀約,都是如此。

當然,也不只是他與他的題目,許多文字與新聞工作者都是在找出不孤獨的方法,「因為他有重要的故事,想要傳遞給身邊重要的人或是他的國家——還在努力,不是因為錢,而是不要讓這些事情只有他自己知道,很多人在尋求的就是這樣的理解。」

「作為讀者的大家,可以去給予這樣的理解,我覺得是對於在這個時代還努力去寫真實故事、創作的寫作者,很好很重要的支援——這個支援也會帶給所有人價值,因為這樣我們才有辦法擁有真實的故事跟能夠照顧自己內心的作品。這是一種讀者跟寫作者之間的關係,這個關係得以建立,是因為我們擁有自由的環境。」劉致昕說。

這是生活在民主國家的我們,貴重的權利:能建立自己的網路,找到夥伴,即使溝通無法一蹴可幾,但總能夠努力。「而這個努力不會為你帶來風險;但在極權國家會——如果有人試圖去打破孤獨,去讓更多人看見他所看見的,那他就是把自己放進一個險地。」

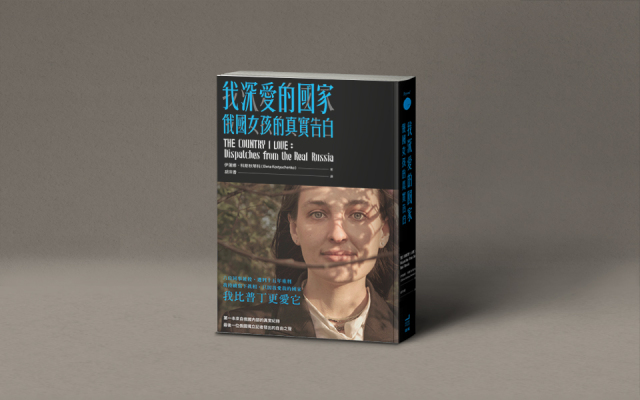

寫下《我深愛的國家》的俄羅斯記者 Elena Kostyuchenko,與一眾嘗試將真相帶回俄羅斯的《新報》記者,他們是少數報導這場戰爭的俄國媒體,然而「當他們的報導有影響力了,也代表他們會變成目標,很快就會消失了。」《新報》在戰爭爆發 6 個星期後遭到查禁,覆滅,記者群被懸賞暗殺,至今流亡。

Elena Kostyuchenko 在書中最後拋下質問——

文字有多少重量?

(有時候是一整個生命的重量)

文字能對抗武裝暴政嗎?

(不能)

文字能阻擋戰爭嗎?

(不能)

文字能拯救一個國家嗎?

(不能)

文字能拯救把它說出來的人嗎?

它救了我。

但只有我。

唯有他們在戰火裡書寫,才有我們在戰火前閱讀。

《BLACKOUT: Chronicles of Our Life During Russia’s War Against Ukraine》

目前尚無中文譯版,原文版可由 Amazon 購入

作者|Studio Serigraph

.png)

假設戰爭爆發,你的避難包裡有什麼?刀具可以防身,藥品可以治癒,但帶來思考與判斷的書,很可能放不下。

閱讀作為一種備戰。你決定從現在開始。