夢與幻的救贖(二):

在真與假之外的「莊周夢蝶」

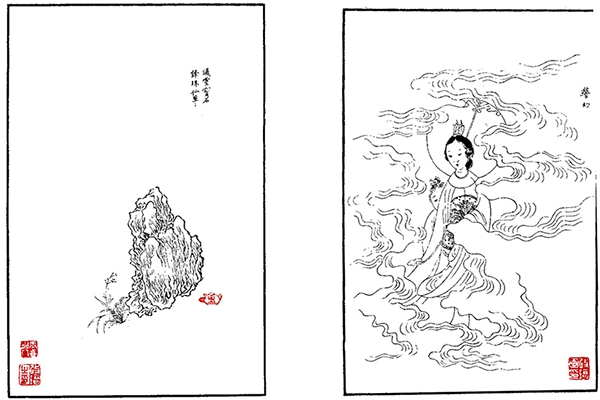

講到《莊子》中的「夢」,家諭戶曉的「莊周夢蝶」是最經典的故事。莊子說他曾經夢到自己「是」一隻蝴蝶,翩翩飛舞,甚是怡然自得,認為天地間的大樂不過如此。然而,翻個身,眼睛一睜,才發現原來不過是場夢。他,還「是」那個莊周,並不是夢中的蝴蝶。乍看之下,這只是一則相當平凡的夢境筆記,你我的經驗或許還要比這精采。然而,我們應當注意的是莊子在這夢裡夢外強調的一個「對比」:他在夢中是「栩栩然胡蝶也,自喻適志與!不知周也」,醒來以後則是「俄然覺,則蘧蘧然周也」。莊子想要說的是,無論是夢裡的蝴蝶,或是夢外的莊周,那種「我」的認知與感受都是相當切身而真實的。

夢裡那一份自得自在的心情,與醒覺時的安然處世,其實並沒有根本的差異。莊子敏銳地提出了一個問題:究竟是蝴蝶夢為莊周?或是莊周夢為蝴蝶?這個問題比表面上看起來得更弔詭,也更懾人──究竟,「現在」我們是醒著?或是睡著?那被我們執持為「真」的自我認知,那構成我們自我意識的感覺與記憶,那些如此真實的信念,有沒有可能只是夢中的幻影?莊子當然知道,我們會認為從睡醒的那一刻就可以對照出方才經歷的只是夢境,但他卻繼續追問:你要怎麼證明現在不也是一場夢?如果對於電影《全面啟動》(Inception)的故事不陌生的話,我們自然很清楚,從夢中醒來不代表回到「真實」,儘管終其一生那日復一日對於真實的信念是如此堅定,這卻很可能只是一場未曾覺醒的大夢。

.jpg)

所以「莊周夢蝶」的故事,至少具有兩個層次的意涵。首先,蝴蝶與莊周何者為「我」不得而知;其次,夢裡、夢外何者為「真」亦無從證明。莊子並不是要說服我們從懷疑一切的真實性進而遁入虛空的自我世界,反倒是希望透過取消真假判斷的立基點,告訴我們不要對是非真假有太過自信的預設。「夢」並不比真實「假」,「覺」並不比夢幻「真」。乍看之下,莊子似乎提出了一個有點滑頭的觀點,在模糊了夢/覺、真/假的界線以外,並沒有給出什麼正面積極的意義。然而,雖然一切彷彿皆夢,一切彷彿皆不真,卻也沒有什麼可以再更假了。在人生如夢的起跑點上,世間沒有真實的贏家,而那往常被我們認為是幻象的夢,也就從「虛幻」的深淵中被拯救出來。

如果說「莊周夢蝶」的故事呈現了「人生如夢」的一大主題,從而使「夢」不再與「幻」畫上等號,那麼要對莊子的夢論有更全面、更積極的認識,就必須再補充另一個面向──「真人無夢」。而這要從莊子對於夢的成因的解釋說起:「其寐也魂交,其覺也形開。」莊子的意思其實很類似於我們常說的「日有所思,夜有所夢」,所謂的「魂交」與「形開」分別指涉潛意識與顯意識兩種意識狀態,可見莊子也認為我們白日活動中的種種情意活動,會在夜裡持續作用,只是轉變為不同的表現形式罷了。

但是莊子走得更遠。在現代心理學的語境中,潛意識相對於顯意識而言,是退縮在心靈世界中的一個隱沒維度,而莊子不但已經打破了夢、覺的界線,更進一步將魂交與形開同樣視為身心一體的展現,兩者在本質上沒有差異。莊子認為人醒覺時藉由形體、感官以及心知的驅使,使得維持生命活動的「精氣」產生種種失序與混亂,而同樣的狀態則在入睡時表現為各種熾烈的身心活動。在莊子的思想世界中,不但物我、真假、夢覺之間沒有必然的界線,就連身心之間,也同樣被放在「精氣」的狀態上檢視。這是把握〈齊物論〉思想內涵的一條重要線索。

.jpg)

所謂的「真人無夢」,指的就是白日心緒平和,夜裡安定祥和的身心狀態。但我們其實不能從字面上將莊子的意思解讀為「真人不作夢」,因為「夢」與「覺」既然沒有本質上的區別,則「夢/覺」的對立也只是人為意志的分別與定義;「真人」仍然有各種生理的本能,因此正如他白日裡有感官運作,夜裡的身心仍然有活動的事實。所以,要從莊子的角度來理解「真人無夢」,還要補充這一段文獻:「至人之用心若鏡,不將不迎,應而不藏,故能勝物而不傷。」簡單來說,真人(至人)的身心狀態與萬物之間就像鏡子照映出物的模樣,他只是如實地讓物顯現,而不企圖支配、掌握物,或是對物有任何人為的期待與要求。這一點,表現在夢裡與夢外,並沒有什麼不同,因此所謂的「真人無夢」指的是真人夢裡也沒有任何與物之間的摩擦與不和。

話說到這裡,我們或許不免要質疑「真人無夢」、「用心若鏡」這種境界畢竟不是容易到達的境界,況且潛意識中有種種的情意結與陰影,難道不才是更為普遍的經驗嗎?若是如此,那麼莊子又如何指引我們一條安息的道路呢?別忘了,莊子認為真理是普遍存在於萬物之中的,著名的「道在屎溺」便是這個意思。莊子認為,「道與之貌,天與之形」,我們現成的身體與感官能力,其實都是「天道」自然的造化,而「非彼無我,非我無所取」,雖然沒有天道就沒有我的存在,但天道也就透過我生命展現它自己。換言之,天道就是我,我與天道之間具有同一性;因此,我的種種情意活動,即便尚未達到真人的境界,卻也總是隱含著天道的真理。

.jpg)

因此,夢境,也不妨作為自我的救贖。除病不除法,煩惱即菩提,中國哲人總是給我們在現實中找尋超越困境的力量。因此現實的種種遭遇可能正是砥礪心志的試金石,而夢境的經歷也可以是真實生命的呼喚與啟示。在思想上與莊子相當接近的《列子》中,便記載了這麼一個故事:傳說中黃帝在即位後,歷經了太平盛世中的聲色安娛,以及憂天下之不治的勞生苦己,使得他面色枯槁,形容焦然。於是,他苦思有以調養,更刻意減去了大部分的飲食娛樂與勞心焦思之事。這無以平息的情意活動,便釀成了這樣一場夢境:

夢中他來到了「華胥氏之國」,這是一個崇尚自然的國度,沒有官長百姓的分別,也沒有俗世對於好惡美醜的界定,因此國人「無嗜慾」、「無夭殤」、「無愛憎」、「無利害」。更神奇的是,他們不但「入水不溺,入火不熱」,甚至雷霆不足以亂耳,山谷不足以阻行,顯然我們所習以為常的「物理定律」,在這個自然的國度中有另一套玩法。黃帝從這個「夢」中醒來,才領悟了自然無為的道理,因而理解了治國不能「以情求」,也就是不能以人為的分畔、邏輯來思考,而必須讓萬物以自己的模樣來顯現。

在這裡,我們彷彿看到了察覺到世界的不對勁,覺得自己處在半夢半醒中,對周遭的常識開始感到懷疑的尼歐(Neo)。從他選擇吞下那粒紅色藥丸開始,歷經了膠囊裡的重生,當他得以脫離「母體」(Matrix)看到世界真實的模樣,學習解放心靈,跳脫母體投影的虛擬世界的奴役,最後才成為「救世主」。這一個過程,又何妨視為黃帝夢遊「華胥氏之國」的現代詮釋?而「夢境」作為一種「自我救贖」的意涵,又何嘗不是一種具有普遍性的內在體驗呢?