他的詩是服藥說明書,他的人卻有些抗藥性──專訪許悔之《我的強迫症》

採訪剛開始,就發現天花板正在漏水,受訪的詩人柔聲建議移到咖啡廳的另一邊。再次坐定之後,詩人才解釋,怕訪談被水滴干擾,也怕我們講話的音量,吵到隔壁正在讀書的年輕人。

這位詩人即許悔之。上回見到他,已是十多年前。當時我也是一位年輕的大學生,對詩還沒上癮,參加校內的文學獎,而他是評審之一。我坐在台下,隔著稍遠的距離,觀察表面溫文儒雅、但寫起詩來想必是瘋魔狀態的詩人,反而好奇自己的未來會變成什麼樣子。

詩人出版上一本詩集《亮的天》,也已是十多年前了。採訪過程中,他這些年的經歷像閃電一樣閃過我的腦中:聽說他離開了某個工作,後來開了一家出版社,偶爾在副刊上看見他的詩,忽然發現他有了臉書,又忽然接到要採訪他的任務——原是隔著一些距離,如今那道閃電,卻越來越靠近我。

|

|

遲遲不出詩集,依舊寫詩不輟,早就蓄積了相當多的作品與能量,但為什麼是這個時候出擊?他戲稱是自己出版社的「墊檔之作」,也形容這次出詩集,宛如小時候看的《飛越杜鵑窩》,主角住進精神病院,電影裡有一句著名的台詞:「外面的世界住的才是瘋子。」出一本書,就像把許多瘋狂的想法放在一起,自成一個世界。有了世界,便有了秩序與規則,而外人所指涉的異常,也可以成為日常了。

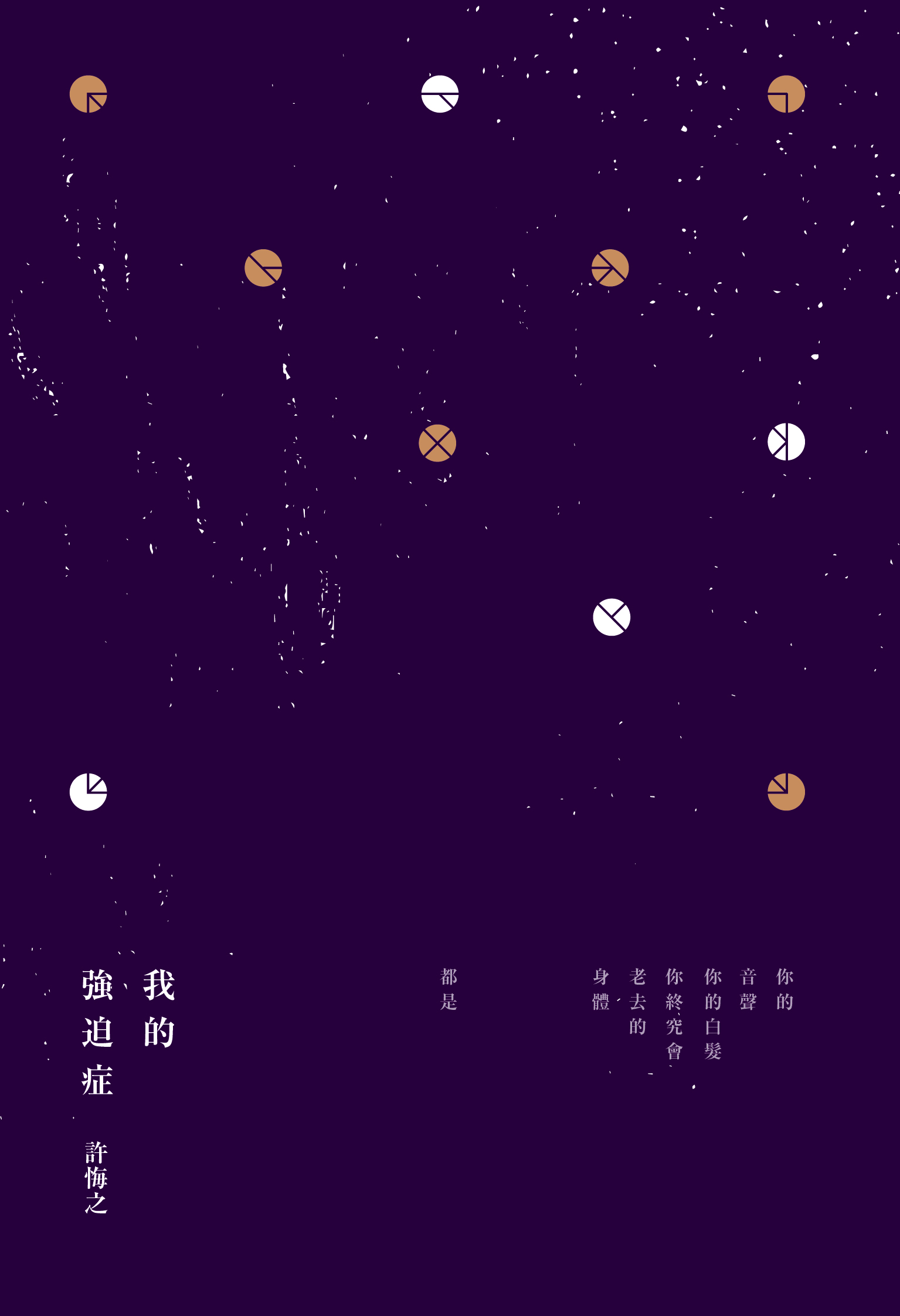

編輯出身的他,把選詩跟訂書名的重責,都交給信任的年輕編輯彥如。可是詩集叫《我的強迫症》,他仍嚴重懷疑這是編輯的惡趣味:「我雖然喜歡,但潛意識仍然想要抗拒,我還問彥如可不可改成《我甜蜜的強迫症》或《我溫柔的強迫症》,但她就給我一個眼神死。」

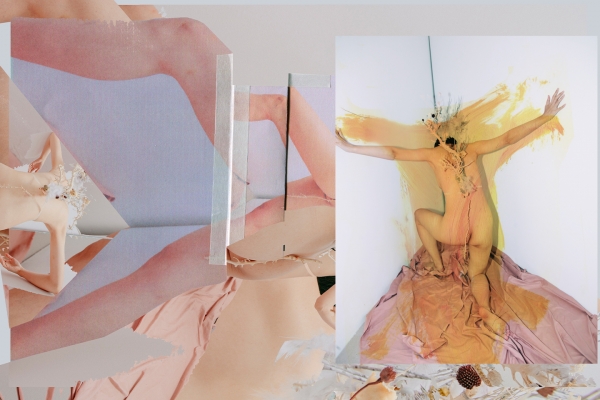

後來他也理解,在詩壇穿梭數十載,風格大致定型,想法可能趨於保守,若再次出發,他需要年輕的夥伴重新給予不同的詮釋,「我有一種被揭穿的感覺,好像是被脫光衣服的國王。」

「不過,我也不相信有人可以宣稱他沒有一點點強迫傾向。」他坦言自己的強迫症之一,即是非常嘮叨。也會做一些重複的動作,是精神科醫師眼中的完美病歷,除此之外,「我聽得到很細的聲音,而且以前講話比現在快一千倍,像機關槍。可以開不同視窗,同時處理很多事。」

怎麼有種「詩壇閃電俠」之感?

寫詩以來,題材擴及反核、性別、環境、政治與國族認同等,他也真像一位超能英雄,有用不完的沛然正義感。「照我前幾年的構想,詩集原本應該叫《我們都是大樹上的葉子》,這書名很佛教、很溫和。改成《我的強迫症》,它標示出來的是我還沒有被降伏的心,對這個社會還有些憤怒不平。」

|

|

|

|

|

|

年輕時,他常有革命的念頭。自十三歲讀到《金剛經》而全身震動,從此與佛結緣,卻不願只是打坐參禪、自我修持;即便長年浸在佛菩薩光芒裡,但正義刺心、憤怒醒腦,久而久之,也會生出輕微的抗藥性。他始終認為,「詩是最溫柔的抗議,最美麗的不滿。」寫詩倡議之外,在路上遇到不平人,會立刻金剛怒目,遇到不平事,便走到街頭抗議。

當編輯替他企劃了一個「噴漆寫詩」的宣傳,貌似大膽、有點突破,卻發覺這件事詩人早就做過了:「從少年到青年,我是街頭的常客,參加各式各樣的社會抗爭。台北市不少地下道跟學校牆壁我都噴過漆。在那個時代,被抓到就會退學的。」一旁的彥如還補充:「年輕的許悔之,義憤的時候,也好勇善鬥,像子路一樣,是真的會跟別人打架。」如此對話,偶爾出現在他與朋友、晚輩的相處中。而為了突顯許悔之的多樣性跟反差感,詩集裡也有一輯,另選開本跟紙質,專收社會議題相關的詩作。

問他,為何一直關心這些弱勢?「看到他人照顧弱勢,我才會真的忘記我的哀愁,才會懂得佛法說的『利他就是自利。』」詩人又解釋,因為他是勞動者的小孩,從小就深切明白賴和的〈一桿秤仔〉在說什麼。「我父親成為一個工人之前,是一個農人,繳稅就是去繳稻穀。比方要繳一包 100 台斤的米,通常農會的磅秤是不準的,你可能要秤到 105 斤,甚至更多。這就是被剝削的宿命,這就是不公不義。」

|

|

|

|

|

|

|

他的父親,在詩人二十幾歲得了癌症。他花了兩個半月,完成一本《我佛莫要,為我流淚》,「我隨時都在寫,根本沒有辦法控制。我覺得這麼大的痛苦,沒人可以傾聽、沒人可以安慰我。」父親過世一兩年,他又寫了一首〈七願足矣〉,「我們是關係很好的父子,所以很想寫一首詩祝福他。」他把藥師琉璃光如來的十二大願,縮成七個。起初,詩中提了兩遍「如來以指磨藥」來拯救眾生。但詩人不想用重複的句子,「我就一直喝酒跟抽菸,把精神逼到角落,彷彿無處可逃的困獸。突然間,另一個句子浮現了:如來磨指為藥/手指變得,越來越短了。」

不斷強迫自己,就可以擁有超乎常人的創造力。他宛如嚐百草神農氏,服藥而上癮,瘋魔而入神,一手執持藥器,一手莊嚴結印,提煉出來的詩不是主藥,而是引經藥,一如詩集裡輯一的引言:「願君長為上藥草,我是服藥說明書。」

|

|

|

|

四十歲以前,他現的是怒目相。四十歲之後,卻期許自己更有慈悲之心,「我喜歡寫四個字送朋友,叫做『觀音慈眼』,就是用慈悲的眼睛來看眾生。」這樣的轉變,也顯示在他對待親人上面:「我自覺不是一個很棒的父親。去年有一天請小孩吃螃蟹,我喝了一瓶酒,突然跟他們說:因為爸爸個性那麼急躁,你們小時候一定被我傷害過。我想跟你們道歉,希望你們原諒我。」

「活到五十歲,我很多角色都不是太成功,但作詩人最成功。」他的語氣有點無奈,又充滿自信,彷彿作為一個人,他走到了末路,可是作為一個詩人,他又找到了出口。我想起採訪一開始,天花板漏下的水滴原是干擾,卻引發了詩人的細膩之心——病即是藥,毀之即悔之,抗藥性就是耐藥性;他的詩是抗議的一種途徑,也是佛法的三千世界。

|

|

|

|

作者:許悔之

出版社:有鹿文化

出版日期:2017. 06. 01

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)