請來和「我」發生關係——專訪盛浩偉《名為我之物》

我喜歡小盛撐傘走在雨中的樣子。那把傘外頭是黑色的,但裡頭薰衣草紫隱隱約約透出來,搭配他那天的深藍色襯衫,特別好看。小盛像他的傘,用堅硬知識外殼層層包裹著的,是他內心薰衣草色的纖細柔軟。他小說寫得好,說寫散文是件艱難的事,要坦露太多真心,但誰也難想到他的第一本出版著作,竟然會是近乎一絲不掛的散文集。

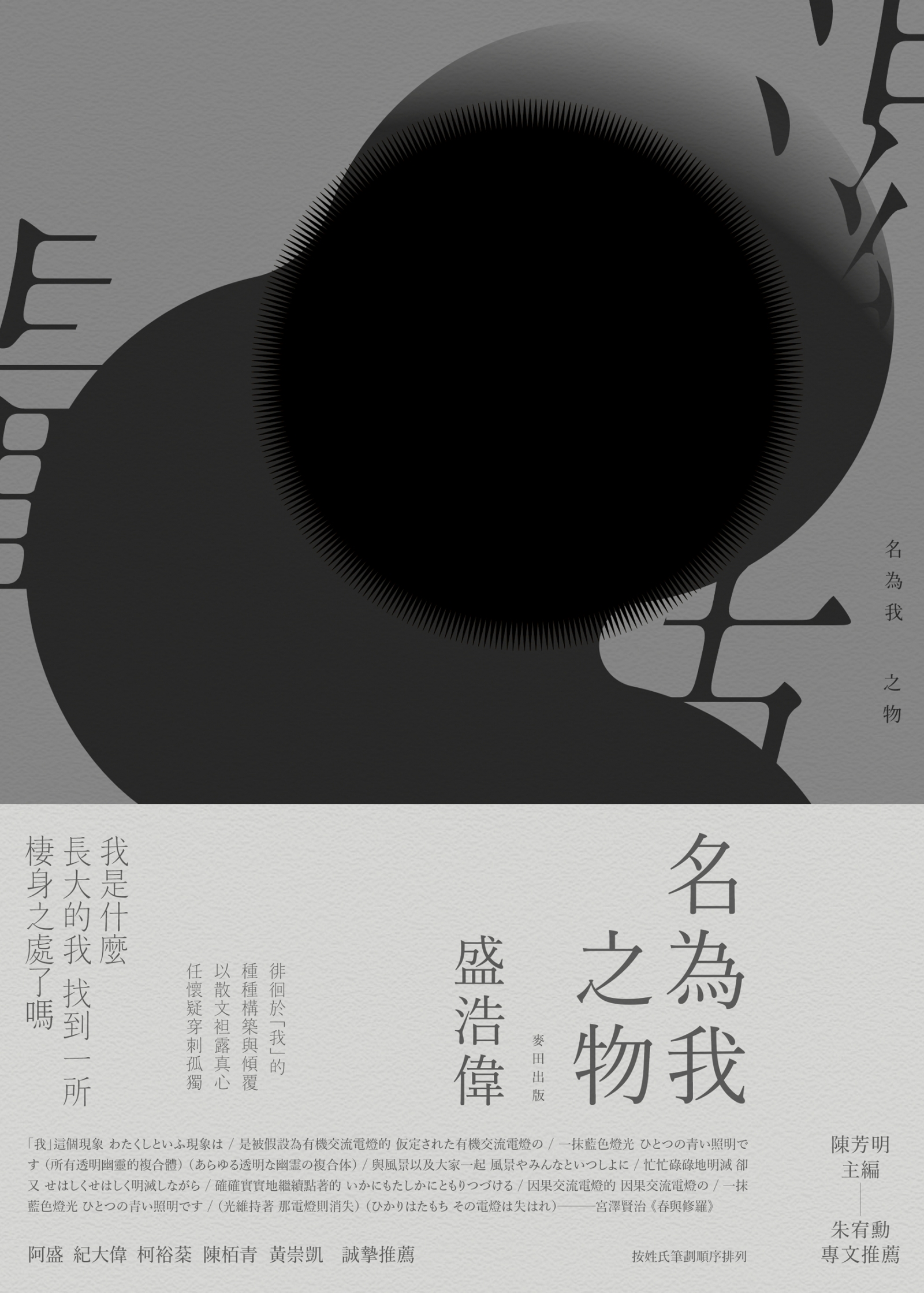

「會出這本書,其實只是意外,有一些創作者會想要趕快出書,但其實我一直都沒有這個想法,出版社簽約都很寬容,我就會在寬容的限度裡盡情放肆。」手上有多份書約,小盛沒急著想實現,沒想到出版社編輯有條有理,一步步挖洞給他跳,跳著跳著,《名為我之物》就問世了。雖名為「我」,但小盛說他想談的終究不是「我」,而是那個「我」與各種不同對象的關係。

.jpg) |

與這樣孤僻的人發生關係

「我」,是什麼呢?⋯⋯⋯⋯你發現,在思考這個問題的時候,你被強烈地吸附在「我」這個實體的身上,所以才害怕,害怕「我」一旦消失,你也會消失;可你在同時又有好強烈的欲望,想要脫離「我」,想要知道「我」消失以後,這個世界會怎樣繼續下去。但,你不就是「我」,而「我」不就是你嗎?你跟「我」如何可能分離?你不敢再往下想了。——〈名為「我」之物〉,盛浩偉《名為我之物》

人們常說迷失自我,找尋自我,對小盛而言,這代表有另一個主體的「我」存在,「我」是「我」,而另一個「我」則成為之於「我」的他者。於是這本書便從此展開了,從「我」與「我」的關係,寫到「我」與他人的關係,再到更大的,「我」與空間、國家的關係。

「所以我說,出版這本書,其實也是跟讀者發生關係,」小盛語畢,自己又笑了一下,「哎,但還是別這樣寫好了,好像有點情色。」無論如何,總之我是寫了。小盛這本散文集,若真與讀者發生關係,那是刻意為之,大多數時刻,散文建立在個人經驗上,不像小說能夠虛構一個完全架空的世界,這種私人性,容易讓讀者難以置喙,以致不免追問:「然後呢?讀散文要做什麼?」

於是小盛決定將門打開,寫的雖然還是私人情感,但在寫作手法上,刻意邀請讀者進來,「因為我第一本想出的其實是小說,但我出了散文,所以我會把一些寫小說的思考放到散文裡。我不只是把經驗寫出來而已,我更想把這些內容當成平台,讓讀者有介入的空間。」每個人的生命經驗必然不同,但總有許多時刻能夠相互同理,小盛這本散文集做的,就是以文學語言替大家把那些相似的體驗梳理一遍。

來介入、來發生關係吧!其實就是《名為我之物》背後的召喚。這本小盛說自己看完後覺得「媽啊,這個人過得好悲慘喔,也太孤僻了吧!但現實中沒有那麼糟啦。」的散文集,能引誘出每個讀者心中的小小孤僻,或如朱宥勳在序裡所言,那些曾經歷過卻無以名狀的心頭顫動,小盛都替我們抓住且名狀了。

.jpg) |

節制的寫作過程

我相信寫作,因為寫作就是我的懷疑。當我這樣想的時候,我發現那是唯一沒有懷疑自己的事。——〈代跋:我的懷疑〉,盛浩偉《名為我之物》

在尚未認識寫作之前,小盛說自己用哭喊吵鬧的方式處理情緒,現在細看他的文字,會發現他理性而節制,常以分析性的語言解剖情感,這是他平息內心小劇場(或其實也沒有平息,小劇場依然歡騰)的方式。他說,自己節制的文字風格來自從小內向的個性、性向、家庭,和網路的影響。

「我的確是有意識在節制,最誇張的是〈吾師〉那篇,本來其中的案例都寫得很詳細,寫了六千字,後來整個縮成兩句話。對於作者來說,有些時候表達的慾望表達出來就好了,慾望滿足了,刪掉也無妨。」

以星座觀點來看,同為天秤座,我總覺得能夠理解小盛以理性節制感性之必要,即使內心再澎湃,也想避免讓文字顯得喧鬧,因為那樣展現出的成果實在不太酷。而從小對自我性向的困惑與矛盾,也讓小盛原就內向的性格雪上加霜。

「〈A-Side〉、〈B-Side〉那兩篇,朱宥勳看得很準,就是情傷的故事。以前國中,簡單講,就是『異男忘』(註1),我讀男生班,對哥兒們產生感情,人家說我們是好兄弟,我表面上說好好好,但內心裡就是『啊啊啊啊啊』,小劇場跑了一千遍。」從小就不斷壓抑自己的情感,讓小盛習慣於這種處理情緒的方式,在舉動之前,得先壓下來想一想。

「另外,就是我成長過程幾乎和網路興起疊合,過去沒有 MSN 時,人與人交際,坐在一起吃飯,人家問你一句你就要回,但現在網路興起,聊天時若對方打一句話讓你很尷尬,你就會開始想你跟這個人的關係是什麼,可以直接吐槽嗎?還是回『ㄏㄏ』或『XD』?網路上的交際方式,會影響到線下的交際,讓人開始變得有點不知所措。」伴隨一聲震動,螢幕亮了起來,你看了一眼訊息,決定三個小時以後再已讀,並且開場白將是「抱歉,現在才看到訊息」。

小盛說,個性、家庭、性向、網路,這幾個關鍵字,交疊成就了現在的他。

(註1:「異男忘」,指男同志愛上異男,明知不會有結果仍然深陷其中。)

.jpg) |

母親

出書這件事畢竟是暴露的,不若在臉書或噗浪上的發文能夠鎖定觀眾,因此,被一些彆扭於分享心事的人看見,當然也無從避免。對小盛而言,這對象會是母親。我在閱讀小盛文字時,能清楚看見他將父親視為他者,彼此之間彷彿楚河漢界,你過去犯過我,而現在我只求你不犯我、我不犯你的生活。

但小盛對於母親的描述卻相當曖昧,無法用清楚的一兩句話交代完畢。我問他,這樣的親密又疏離的矛盾從何而來?

「我其實是很想跟我媽親近的,因為我的家庭關係,我覺得我們彼此扶持、相依為命。但我在家裡都沒有出櫃,我怕出櫃會給我媽壓力,所以我在我媽眼中是完全沒有戀愛經驗的孩子。」從書中可以看見,小盛父親有家暴行為,母親自年輕便辛苦,小盛心細敏感,想的不僅是希望媽媽接受身為同志的自己,更多的是擔心媽媽因為自己的同志身份得承擔更多壓力。

「那時書寄來一大箱,我媽就說她要看,一直講、一直講,她說她先看過才能去跟朋友推薦,我說我才不要那種東西(推薦)。結果有天我們去喝下午茶,在咖啡廳對坐,我想說要看就給妳看,然後她就坐在我對面看。超尷尬!她邊看邊皺眉頭,東翻西翻,我低頭滑手機,坐立難安,怕她是不是讀到朱宥勳說情傷的那裡,還是學運寫到媽媽那裡。我想說,活該,妳自己要看的喔!我有阻止妳喔!(笑)」

出櫃不出櫃,那是謙謙君子與八婆姐妹的差別。害怕真相傷害所愛的人,因而無法展現自己最真實的一面,這就是為什麼小盛與媽媽始終維持這樣曖昧的距離。「性向的關係,就是卡一個東西在那裡。我不知道你能不能體會,出櫃這件事真的有差,當一個男同志沒有出櫃,他在你面前是謙謙君子,你會覺得他好有禮貌喔,又把自己打理得很好、不會講幹話。可是一旦出櫃,他就會把你當姐妹,變成八婆,那個相處是會有差的,關在櫃子裡,就會多隔了一層。」

跟男友去約會,得謊稱跟朋友出去。晚上去哪裡?跟朋友出去。跟什麼朋友出去?就朋友啊!為什麼那麼晚?沒有啊妳很煩。母子關係的張力常常出現在這樣的日常對話中,即便他們深愛著彼此,同為對方操煩,即便一起經歷了這麼多,同住一個屋簷下。「還是不會講吧,或說不定她會看到這篇文章。」小盛說。而在我眼中,他就是個過份貼心的兒子。

|

.jpg) |

父親

至於父親呢,曾獲時報文學獎首獎的篇章〈沒有疼痛〉,以牙痛開場,加入父親的暴力為素材,當時小盛的寫作動機,是想諷刺旺中集團暴力剝奪新聞自由。而現在回頭,將這篇散文中的父親形象拉出來看,會明白小盛為何將父親看作全然的他者。

橙黃的燈光下,媽媽癱軟在床上,手臂滿是瘀傷,流著鼻血。

我衝上前,大聲喊叫,阻止父親高高舉起的手。

父親回過神,發現自己在瘋狂中做的事情,瞬間恍然大悟。

下一刻,他衝了出家門,留下我,和媽媽。

——〈沒有疼痛〉,盛浩偉《名為我之物》

「在我看來,他是個不願意面對現實的人。我對他的感情可能跟一般人很不一樣,許多跟我有類似經驗的人可能還是很渴望父愛,像很多文學作品就是寫小時候跟爸媽關係不好,長大就想改變,但我會覺得,我跟這個人沒有關係,或許是因為我很小很小就發生了這些事。」

「比方說,我在看日本電影時,他們不是很多人愛拍那種父子情,像《怪物的孩子》,我都覺得超不能理解的,理智上你會看懂他們想要表達什麼,但情感上我完全不能共感。只要講到父子情,這電影就會讓我大翻白眼,在我身上那塊好像缺了一角,有些人會覺得缺一個角就是殘缺,但我對於缺一個角無所謂。這個人完全不會激起我的情緒,就算他消失,我也不會覺得怎樣。」

這是我第一次聽到小盛的言語裡有憤怒,他那句「超不能理解」,真的是以「超不能理解」時會有的語氣說出,翻了一個白眼。和父親修復關係,從不在他的計劃之內。

.jpg) |

日本,逃亡的目的地

大學讀的是日文系,曾分別至仙台、東京交換學生,小盛與日本的關係可說是相當緊密。他在書中提及,當初之所以想要親近日本,只是因為台灣讓他深感無根,想從這裡逃,跟想到那裡去,本就是兩回事。之所以選擇日本為逃亡的目的地,則是媽媽的緣故。

「看過《三十三年夢》(註2)嗎?以前台灣沒有開放到日本觀光,我問我媽我才知道,原來她跟朱天心是同一年去的,只是我媽是去九州,那時她就被日本吸引,覺得那個國家有各種好。從小我跟我媽住,緯來日本台、國興衛視、JET 日本電視,我媽只會轉這幾台,從小耳濡目染。」

當下並沒有自覺,小盛在長大後才後設地分析自己對日本為何懷有好感,他說,從小就接近日本文化,讓身為外省人、不太會說台語的他,更覺得與同年齡的人少了些共同記憶。

「像跟陳栢青聊天啊,他可能就會用很多港片的哏,或是 PTT 鄉民用語,那些哏我都是後天才習得的,我都要一個個上網去查,什麼鄉民字典之類的,上面都會解釋每個哏出自哪裡。其實某種程度上,我還滿羨慕其他人可以用這個當成溝通的元素,越長越大我才發現自己接觸日本文化還蠻特異的。」

(註2:《三十三年夢》,朱天心於 2015 年出版的散文集,內容以京都為主要場景,記錄三十年來到京都漫遊行走的旅程。)

.jpg) |

傅柯式的日本

我問小盛,若要一言以蔽之,日本這個國家給他什麼印象?他答,壓抑。壓抑,跟小盛的個性很相似,這個壓抑的人進到壓抑的國度,看到的不只是母親當年所見的各種好,也看到日本這樣一個規訓強烈的社會,存在許多病態的社會現象。

「壓抑有好有壞,好的是你不會過度宣揚自己。像台灣人有時很討厭,結帳的時候,有人看你好像沒有在排隊就會插到你前面去,但在日本的標準作業程序會是『不好意思,請問您有在排隊嗎?』如果沒有的話才會站過去。」

「但壓抑的壞處就是,有些時候你會想把自己伸展出去,台灣人會保有個空間,在這裡生活還是最自在的。你知道嗎?我在日本看過一個節目教第一次去小酒吧怎麼讓媽媽桑留下好印象,第一,即便他們不收信用卡,你還是要拿信用卡出來付錢,證明你是個有經濟能力的人,再來,如果結帳金額有零錢,你還是要拿大鈔出來,證明你不是小氣的人。」小盛說,天哪,都已經喝酒了,輕飄飄的,茫茫的,還有那麼多規矩啊。

對他而言,日本像是傅柯的國度,活在圓形監獄中,必須時刻符合社會規訓。他曾否定過台灣,但看透日本後發現,在那裡,他終究只是個異鄉人,依然格格不入。曾經想著逃去那裡就沒事了,沒想到那個他逃亡的遠方,竟讓他重新回頭看了自己出發的地方。

研究所轉向台灣文學,是一個把目光看回來的起點,這塊土地很複雜,而小盛還在尋找答案。他說自己孤僻,孤獨,格格不入,我說那是他之所以為他的原因,是那些獨有的經歷組成了名為盛浩偉之物,而他是如此奮力搏鬥懷疑才走到了這裡。我只希望他不要停止寫作,不要停止懷疑。

.jpg) |

採訪後記

採訪到一半,我看見小盛咬起指甲,他說對自己的手很沒自信,就是因為咬指甲的習慣。然後,他又說自己皮膚很嫩,常常摳一摳就破皮,我看著他白皙手臂上的坑疤,果真皮薄肉嫩。接下來,他繼續說自己因為皮膚很敏感的關係,對別人的觸碰也很敏感。再接下來講的東西,他就不准我寫了。

作者:盛浩偉

出版社:麥田

出版日期:2017.05.27