專訪侯孝賢:「基本上就是有限制,所以才會有反抗。」

本文摘錄自《光陰的故事:台灣新電影30(2DVD+1書)》,於 2013 年訪問。

新電影不可能變成面,就像所有的藝術電影,怎麼可能變成面?只有早期藝術電影還有可能存在啊!早期是因為電影剛出來,所有人從默片開始,是新鮮的東西,所以大家都會去看。那時候的表達方式,因為是新的工具,不像文字歷史這麼久,那個時代的電影,雖然很多人看,但是非常貴。那些表達方式放到今天,沒人要看。當時真的是非常新鮮,一直到二戰結束之後,戰爭的洗禮也好,或者工業慢慢發達,從歐洲開始,二戰之後每個地方都有不同的電影,很多國家都有,法國新浪潮,義大利新寫實先開始,還有德國那些都很厲害。那群導演的年齡都比我們大,我們是戰後嬰兒潮。

台灣新電影之前,香港已經開始新浪潮。很多導演去國外學電影回來,許鞍華他們那批,也有 local 的。後來台灣新電影起來,基本上也是有許多去國外學電影回來的,沒有去的可能就只有我,有幾個人,不多。但也是會受到感染,所謂新電影基本上只是一個相較於傳統的,新的表達方式。台灣看電影的觀眾基本上是從歐美開始,尤其是美國,其實一年最多看二、三十部電影,其他全部是電視節目。現在這批台灣年輕人受電視的表達方式影響很大,而且電視之外,電腦隨時可以看。

另外有一批是受我們新電影時的餘波,那批都很慘,也是環境的關係沒辦法,因為電影整個不景氣。電影景不景氣,跟你拍的形式和表達,其實是兩件事。最簡單的就像小說,網路作者跟以前的那些真正的作者差別太大了,所以網路小說興起,我覺得非常不一樣,是不同的時代。

其實新電影時期會那麼蓬勃,是因為中國大陸那時候是封閉的,所以香港電影的擴張,台灣變成一個很重要的市場,還有東南亞跟海外。台灣市場算是不錯,因為它有兩千多萬人加上東南亞。很多都是直接跑來台灣成立電影公司,都是大批來的。以前上海的電影製片,一直到香港,輾轉到了台灣。在香港他們做生意其實滿厲害的,都是年輕人新一批,還是以商業市場為主,當時流行的新浪潮,就是不同於以前的表達方式,像徐克的《第一類型危險》,還有許鞍華拍「越南三部曲」之前就有《小姐撞到鬼》。很多都是從倫敦學電影回去的。他們也在創新,但是因為市場生存的概念太強了,所以他們很快就融入了類型電影,能夠堅持的其實不多了。

你說新電影到底是什麼,是一種藝術形式嗎?還是說他本身的形式可以存在於市場?不是,除非是類型電影可以被歸類,新電影的形式,是因為有效以後,人家延續下去做,表達方式上完全是屬於那個年代才有的。現在我還沒有看到(屬於這個時代的)新電影,但是年輕世代一定會有的,因為網路世代跟我們完全不同,他們的影像接觸完全不一樣。所謂新電影,其實影像形式以前都玩過了,最重要的還是內容,屬於自己世代的內容。

法國新浪潮的導演高達表達的層次,跟以前不一樣,而且他的手法也不一樣,布烈松也是,他們對影像的經驗是從無聲到有聲,有一種很強烈的想法。因為無聲基本上就是完全靠影像,到有聲這種轉變,對他們來講衝擊很大。有聲電影最簡單的就是要劇本啊,默片導演本身就是劇本,他們只要知道影像是什麼就行了。有劇本就不一樣,戲劇的傳統就會過來。歐美戲劇傳統太強、太久了,從莎士比亞,更早希臘神話一路過來。

新電影就是要突破這種傳統戲劇格式,我拍完《風櫃來的人》,跟廖桑去圖書館看《斷了氣》,不知道為什麼看,我也記不得了。《斷了氣》是同個角度跳鏡頭,人家早就打破了傳統觀念,剪接方面就受到很大的啟發。主要還是內容,你說他有什麼差異性,就是偏向寫實,有一種描寫真實、某種人的世界,呈現一種內在的、就是當下的精神。

社會狀態和電影有絕對的關聯,台灣當時是威權時代,有很多禁忌。那個「不可以」,反而變成一個動力,因為你會覺得為什麼不能做?這個在楊德昌身上最明確,為什麼?因為楊德昌本來是念電腦,去美國那麼多年,都已經是電腦工程師了,他三十幾歲才回來,改行要拍電影。你看他拍的題材《恐怖份子》,或者是跟他生活比較相接近的《海灘的一天》,其實都在回視他以前的生活和社會的關連。

拍《青梅竹馬》最明顯,我那時候當製片,也是演員,拍總統府前面,他就是要那些年輕人騎摩托車繞總統府前面,那時是國慶週,所以晚上燈都在,肖像啊什麼都有,總統府以前根本你想都別想,連車都不能經過,都有警察的嘛,你還要去繞圈子。他說一定要做,我說:「好吧,那就拼吧。」管他的,拍了,繞一圈沒警察,沒人理我們,爽啊!

當然那天是意外,因為所有的警察都派出去,原來是一清專案,所以沒有警察。然後我拍《童年往事》,有點是在說反攻大陸根本就是笑話,這些其實都是對那時候的一種反抗,從學生時代就開始。像我是高中,其實沒畢業啦,根本是留校察看,本來要退學,後來是靠我姐姐說情。留校察看有個條件就是教官要管我,叫我去喊口令,以為這樣可以收服我嘛,然後就是要加入國民黨,加入啊,我一畢業就把那個黨證給燒了,在我家院子把它燒了,你會有這種反抗其實就是人的本能。然後我以前看了一堆小說,所以可能有跟楊德昌一樣那種自覺性。他十幾年後回來看到,哇!現在還有這種威權,那個影像對他來講太過癮了,基本上就是有限制,所以才會有反抗。

不管怎麼隱藏,都有這樣的一個眼光。解嚴之後,新電影就沒啦,也有客觀因素,起先因為有幾個電影還算賣錢,像《小畢的故事》,你不管那是不是新電影,反正就是在那個時間點嘛。然後楊德昌他們的《光陰的故事》,還有我們《兒子大玩偶》這些,基本上都是這樣。

我跟他們不一樣,我在《風櫃來的人》之前已經拍了一堆片了。我跟陳坤厚合作的時候是他負責攝影,我負責劇本跟現場,就是導演嘛。一人掛一部名,一堆奇奇怪怪的片子,每部都賣錢,《小畢的故事》包括在內。我之前是跟賴成英,他會分鏡,但他是攝影師出生,沒有辦法教戲,或者調度演員,所以我幫忙調度。這種訓練誰有?又是你的劇本,你又等於是導演。到《兒子的大玩偶》才跟幾個年輕導演合作,第一個找我,再來找林清介、王童,他們那時候也很紅啊,好像是後來他們兩個拒絕,我說我來好了,就找兩個年輕的,他們就找了萬仁跟曾壯祥。所以我就開始,黃春明的小說,一人挑一篇,我讓他們先挑,挑完那篇最後就是我拍嘛,然後我拍完《兒子大玩偶》就去拍《風櫃來的人》。

《風櫃來的人》因為是左宏元投資的,許淑真也在那邊當副導。左宏元叫我去探個班,我就去了。在那邊看半天,那個撞球店,看完就寫了筆記,把這個片子變成一個劇本,因為我在南部,我知道澎湖跟高雄之間的關係。寫劇本就用那個《小畢》的模式,找阿真他們討論。阿真就說他們那時候在高雄被騙,看電影的事類似這樣,那我高雄很熟啊,旗津那邊更熟,我在那邊住過一段時間。那些經驗對我來講很簡單,那時候拍呢,我只記得跟陳坤厚講,攝影機要遠一點,然後要冷一點,也說不清楚嘛。攝影機要遠要冷,到底是什麼原因呢?後來才知道,遠跟冷那是因為看了沈從文的自傳。因為他的角度好像是俯視的,像是天上的眼睛,可能是這樣吧!

陳坤厚說我瘋了嘛,拍完廖桑剪,感覺更過癮了,我們才拍 21 天就拍完了,回來剪,然後找李宗盛做音樂,因為拍《在那河畔青草青》的時候,本來找他作曲,因為我在「木吉他」看過他演奏。後來左宏元要用他自己作的歌曲,所以最早一版是有他的歌。我以為一定賣錢,我每部戲都賣啊,沒有不賣的嘛!而且小畢那麼賣,這個應該也是賣吧!沒有,一個禮拜就下片了。我是不在意啊!但楊德昌看了說,能不能重弄音樂,那要弄聲帶,重新做要花二十萬。我說弄吧!他幫我配一個四季,哇,一配我感覺好爽喔!那時候對電影、對音樂,跟電影之間的關係才有新的感覺,其實對我影響滿大的。

《風櫃來的人》在香港國際電影節放映,阿薩亞斯那時候還是電影筆記的影評,他看了之後,就來跟我和楊德昌一起見面聊了,後來把我們的電影推薦到坎城。南特影展,《風櫃》得獎了嘛,我也沒去啊。那時候沒有輔導金什麼都沒有,最多只能申請部分的飛機票補助,所以也沒去。後來一直到《冬冬的假期》又得獎了,就申請補助一萬塊機票,我帶陳國富一起去。我去看電影,也聽不懂,字幕也看不懂嘛,我其實沒甚麼興趣看。那種感覺就是,又拿了獎拍一張照,好像那個果農賣個瓜一樣。但是這裡面,會有一種自信。

我在夏威夷放《風櫃來的人》的時候我也不知道啊,反正你們看吧。我只上台說 HELLO 而已,然後看完鴉雀無聲,原來他們也是看得懂的。所以基本上國外的反應如何,對我來講都毫無影響。假使你認為那個獎很重要,就會影響到你,而我從來不介意。

應該是今年吧,兩岸電影交流,放的完全是閩南話,影響很大啊,對他們來講很新鮮、很過癮。語言變成是非常重要的,我們跟中國大陸是一樣的道理,你可能有不同的眼光,假使說整個電影蓬勃到一個程度的時候,要有另類的電影,要比較藝術的電影。中國大陸現在還沒有,那可能還要一段時間吧!聽說文革已經有人在拍了。華人的電影圈,其實看來看去,厲害的就是會留下來,後面的人不停在看,這些東西會有傳承,通常很辛苦,但那是你以為那些人很辛苦,沒有啊他們就是很堅毅很清楚,芸芸眾生你有什麼辦法,任何時代都是這樣的。

台灣電影的未來,其實你要想一個事情:台灣電影在華人中間是什麼樣的位置,這個非常重要。其實我們就是在邊緣,好處就是,一句俗話說:「近廟欺神」。就是說廟假使在你家旁邊的話,你不會去拜的啦,你只會感覺那些人神經病,為什麼一天到晚都在拜。你看不見自己本身,那台灣扮演的其實就是一個邊緣的角度,但是這個角度,反而看得清楚。

台灣電影以後的特色,應該是走自然的胃口,進入主流市場是避免不了的,好萊塢是全世界英語系的電影中心,所以不管澳洲、歐洲很多都是往那邊去,好的人才也是去。台灣以後面對中國大陸,一樣是必然,逃不掉的。所以你要有特色,基本上就是台灣的眼光,邊緣的眼光,你要站在他們的對面,看事情可能會更清楚,有不同的角度。這是台灣電影未來很重要的方向,跟大的市場結合是沒法避免的。從外面看中心的這個角度,對台灣電影來講是非常重要。

【侯孝賢】

1947 年出生於廣東省梅縣。1948 年遷台,青春期在高雄縣鳳山市度過。1973 年踏入電影界,擔任李行導演《心有千千結》的場記。 1983 年與萬仁、曾壯祥合拍《兒子的大玩偶》。1989 年以《悲情城市》贏得威尼斯影展金獅獎,1993 年以《戲夢人生》獲得坎城影展評審團獎。

2005 年獲得金馬獎年度最佳台灣電影工作者及國家文藝獎。2009 年開始擔任金馬獎執委會主席,推動「金馬電影學院」之教育工作,致力於新生代創作者之提攜。2015 年以作品《刺客聶隱娘》榮獲坎城影展最佳導演獎,法國《世界報》讚譽他為「美感的傳播者」。

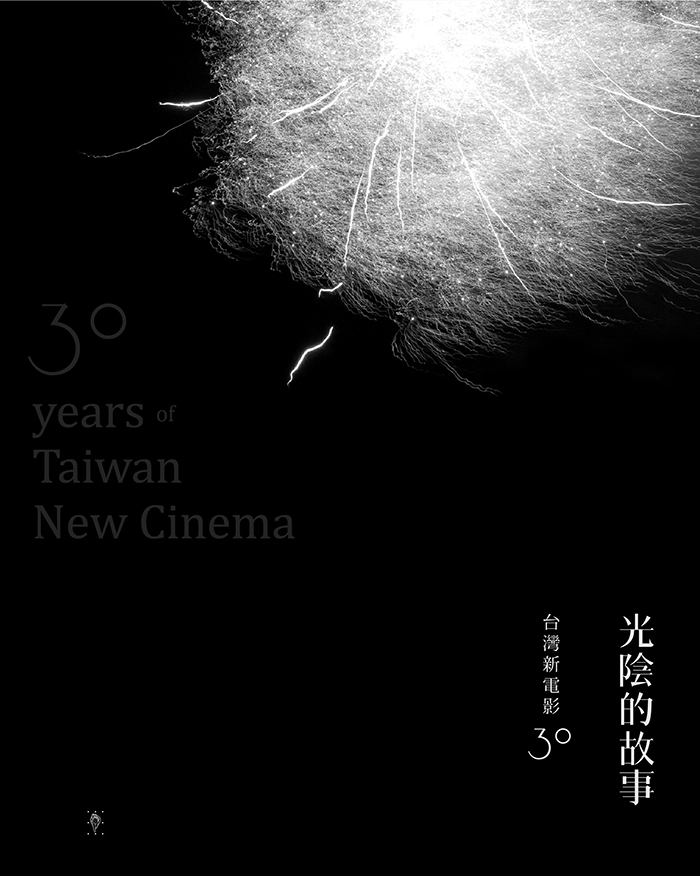

《光陰的故事:台灣新電影30(2DVD+1書)》