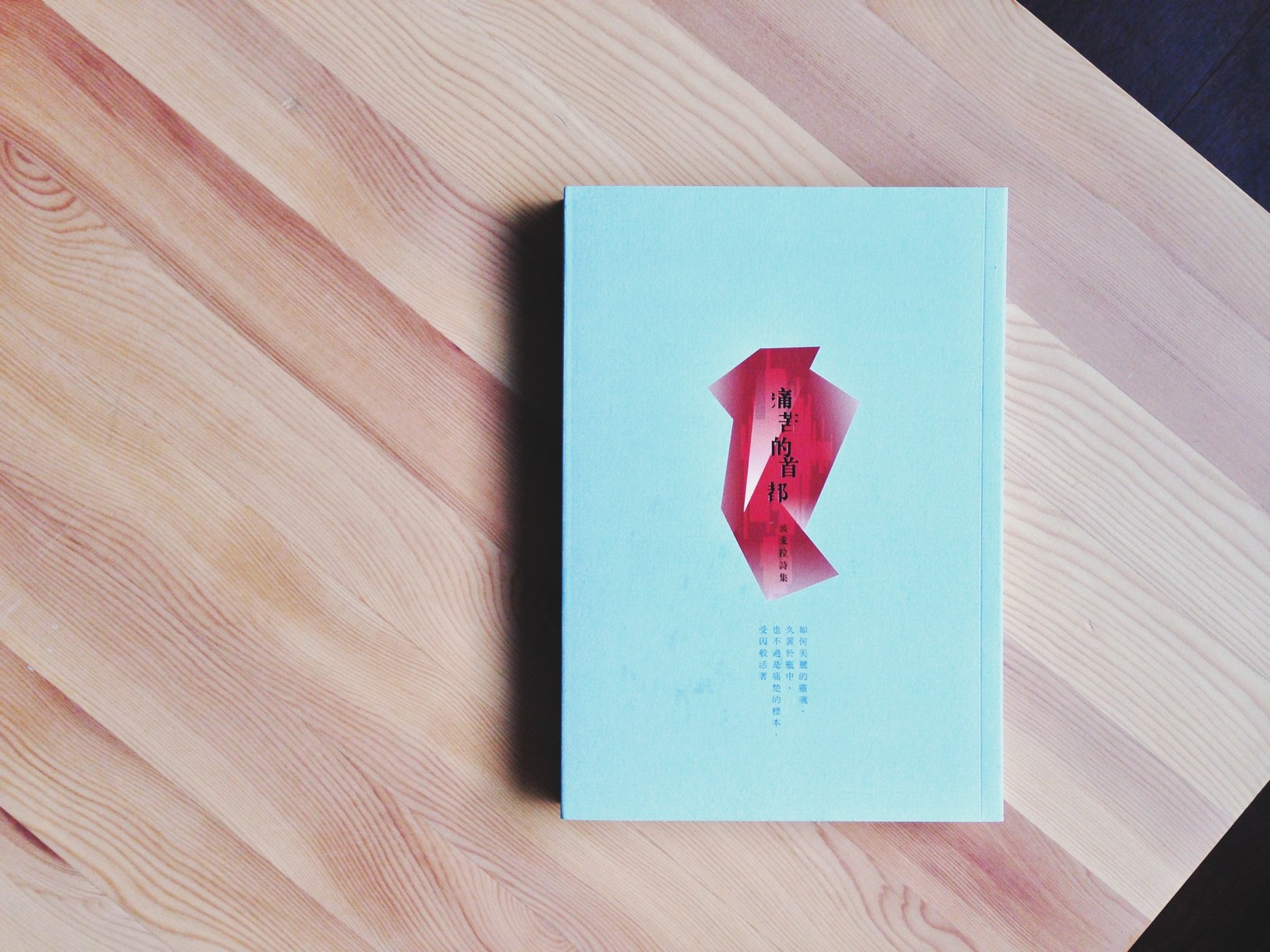

傷心地誌學──讀波戈拉《痛苦的首都》

我一直在想,某些年似乎特別風調雨順氣象太平,誕生了許多厲害的作家/天才型人物。(這是不是跟某些年葡萄酒的品質總是特別好有某種異曲同工之妙啊!)比如1980 年的詩人便誕生了葉覓覓、玩具刀、阿米,都是七年目前看來擠進前五強的詩人。而1985年似乎又是個高峰,羅毓嘉、崔舜華可能是七年級最知名的詩人,最近出版詩集《你沒有更好的命運》的任明信與曾獲林榮三文學獎的楊智傑也在此年降臨地球,個性同樣低調內斂,作品同樣都抒情素樸,而以靈光閃爍的警句見長。當然,本文的主角──幾乎可以用「天才詩人」來形容的──波戈拉,同列於此。這五個人都很厲害,就像是知名酒莊會推出優良年份酒那樣,也是「優良年份詩人」,其氣息/香味/變化/色澤絕對比一般的酒還值得細細品嘗。拉拉雜雜講了一堆,就是為了推薦波戈拉。不知道這樣的鋪陳方式,是不是有成功營造波戈拉很厲害的印象?(他真的很厲害,並不是我營造才厲害的啦。)事實上,波戈拉出道多年,早已有許多讀者,很多粉絲都在自己的無名(即將成為歷史名詞的美好記憶)貼他的詩,而這本詩集出版消息一出,便激起眾臉友同聲歡呼,引頸期待,大家都快要變成長頸鹿了。

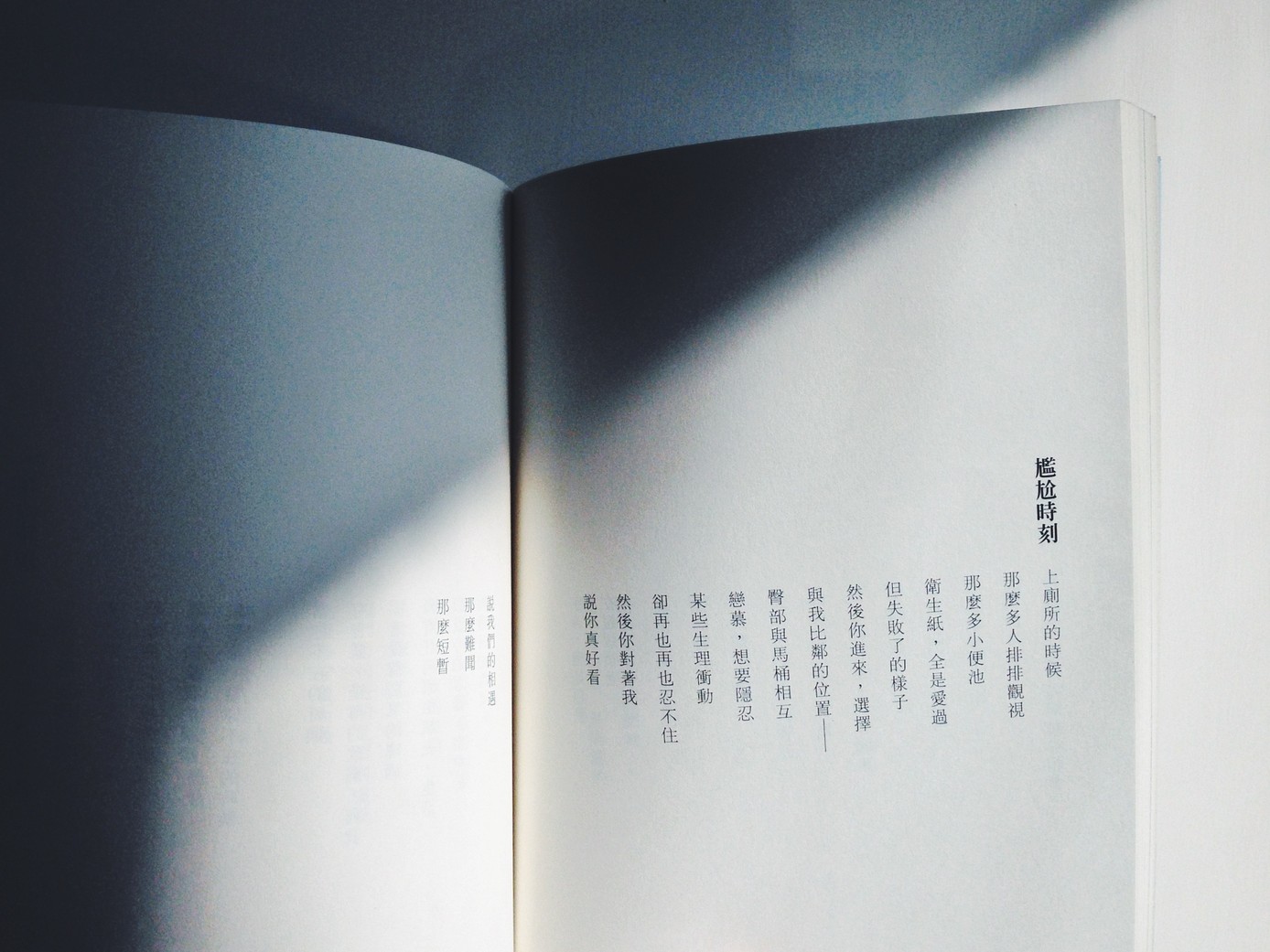

波戈拉實在太迷人啦,風格強烈,他的作品攤開一看就知道是他寫的。《痛苦的首都》整本都在書寫愛情,純粹、專一、集中。首首都是戀愛的記憶,回憶便是走過,走過而成為舊址,許多舊址化為城(【隱形城系列】),最痛的(無能觸及與抵達的)是首都,合起來都是文明。作者彷彿是在說,因為戀愛,才會誕生繁華繁盛的文明。這本詩集其實都是一首詩,只是以不同的形式表現,相異的角度切入──作者書寫愛情,情節總是「思念」與「等待(落空)」,結果都是「苦痛」。

均衡合度,純淨透明

他的詩像是有「黃金比例」一樣,優雅,合度,有秩序,作品完成度高。意象很準確,沒有多餘無用或炫耀卻使人疑惑的句子。好像人氣偶像天王天后,哭的時候眼淚掉下來的角度和頻率也要恰到好處似的。此外,他善用複沓的技巧,使得詩作都出現均勻的節奏感。整本詩集彷彿古希臘建築一樣,中軸對稱,和諧完整:卷首和卷末的〈瓶中風景〉和〈造字的人〉整頁套色,遙相呼應;第二首和倒數第二首〈隱形城〉和〈戀人索引〉同為組詩,居中的【不在場證明】與【幽靈的自述】兩輯都為12首──惟多出〈瓶中文明〉此一長詩──但已非常有結構性了。組詩〈戀人索引〉每首短詩都是以希臘字母編號,更加深了本書層次井然的印象。(為什麼希臘字母編號就感覺很層次井然?我是這樣連結的:希臘字母使人想起希臘文學,而希臘文學中最傑出的抒情詩人品達[Pindar,或譯平達耳]的作品的結構精緻、形式完整,甚至因為他而確立了誦詩[ode] 的格律形式。我又想到希臘的建築好比帕特農神廟:和諧、對稱、平衡的建築感受……種種加起來才讓我看到希臘文字便感覺井井有條、煥發秩序之美。)

如果說,為他寫序的羅智成的所有詩集的基調是黑色,那麼,波戈拉所有的詩則給人一種白色或透明的感覺。(特別想提到羅智成,因為我認為為波戈拉推薦的詩人恰好都是波戈拉所私塾的詩人[或擁有他們的特質]:羅智成的沉思優美,陳育虹反覆出現的聲音意象與複沓技巧,統統都是作者詩作非常明顯的質素。而三人相互參照更可見作者的特色。)波戈拉的詩作最常出現的意象「瓶」便是透明的,而「幽靈」、隱形城、隱形的共犯、透明鳥、鵜鶘、蠶、水窪、雲母、眼淚、薄霧……不是白色便是透明或半透明,而這種顏色基調又和作品中所出現的純潔乾淨的感受相互增強。他的作品的潔淨感受,與一種隱密特質(下文會敘述),使我想起許正平的〈煙火旅館〉(以及整部散文集)。

溫良舒緩,浪漫哀愁

他的創作中也給人一種很溫柔浪漫的感覺。愛情本就浪漫,但我想,讀者會認為詩作浪漫,應該源自於敘述者親密柔和的口氣。他的作品總是節奏舒緩,敘述者總是溫良且悲哀。像是〈【址12號】〉:

可不可以不

要

把你打鼾的聲音

留下來,我怕我怕

好不容易已然沉睡的思念

又醒轉過來

他亦使用很多柔軟的意象,最經典的是編織/布料的意象。例如:

我的身體是銀河的布幔披覆你肩

裝飾著星的圖騰,輕輕

你將我的身體翻面

繡滿光的絲線,繡上一日的

晨光,再繡上一夜

我一天的憂傷就逐漸完成

──〈幸福的紡織〉

Θ.

你懇切地脫卸,我無用

華麗的外部

溫柔熨合著每日

衰敗的意志、心的縫線

Λ.

棲身聽覺的花園

你是善於弦樂的織娘

紡裁月光的綢緞

Μ.

聽說你要

有一雙絨毛鞋,躡腳

緩步我的夢境

我就是連夜為你趕製的精靈

──〈戀人索引〉

其他像是星月意象(以物質性而言,星球雖然堅硬[組成成分為石頭],但古今中台外卻與「夢想」、「浪漫」相連,給人的感覺卻是柔軟的)、頭髮、湖水、波紋、蘆葦、含羞草、泥土、葉子、水母……就不一一引詩了。這些柔軟意象使得作品非常浪漫,好像讀了這些詩,就抵達了內心最渴望的場景與結局。

哀傷中有盼望,盼望又致失落

整部情詩裡,敘述者總在等待,而等待中有期待,期待後終究導致失落悲傷。不知為何,敘事者總是自我柔弱化、自我被動化,他是人偶、傀儡、娃娃;他的身體被翻面、像水窪被踩踏;他只是耳朵,被動傾聽,或者等待對方的承認,給予名字與姓氏。苦苦等待是一再上演的戲碼,而慾望客體總是不在場(錯過、失蹤、在隔壁、未歸,或根本不存在),因而,主體總是不斷失落與哀悼,卻又不曾絕望,是以反覆循環。

陰性書寫

鯨向海曾在〈透明音樂幽靈長眠記錄〉(收錄於《風球詩雜誌第五期》)提到波戈拉和普拉絲的關係。希薇亞·普拉斯(Sylvia Plath)有《瓶中美人》(或譯,鐘形罩,The Bell Jar)的半自傳體小說,而普拉斯最著名的便是女性情慾與身分的告白體。顏艾琳亦有〈瓶中蘋果〉一詩,以瓶與體互相隱喻,蘋果種植在敘事者體內,每月將會成熟。因為諸多前行文本給人的印象,「瓶」的意象便帶有強烈的陰性特質。但若不看前行文本,單看瓶的特質,便會發現:「瓶」是盛裝、承接,只安安靜靜待在此地等待誰填滿;「瓶」是凹陷,像女子的陰道(一種庸俗的佛洛伊德式想像);「瓶」是易碎、須小心輕放的容器……由以上特質所見,「瓶」的確具備「傳統世俗的女性質素」。(雖然,每次定義哪些質素是女性的,總不免再次複製並鞏固了性別刻板。但為了論述,不得不先給予定義,再予以破除──這恐怕是策略性之惡。)

波戈拉創作幾首詩,敘述者明顯可辨是一生理女性:「每日擦身而過/肚子都那麼大了/還不曾見過你/但要為你生個寶寶/複製面貌般的那種嬰孩/因為過於相似/在子宮/我的痛又膨脹起來」(〈【址16號】〉)、「可以給我一個姓氏嗎/但你沒有。於歷史的譜系/你劃除我/使我們再不能並立/再不是,你唯一/且隱匿的后」(〈瓶中文明〉),以及前述所及的諸多柔軟意象。幾乎都是非常(傳統世俗下所定義的)「女性」的。但我以為,波戈拉的詩的價值,便在於作者的生理男性身分,卻寫了如此(傳統世俗定義下的)「陰性的」(feminine)詩作,從而,破除了具備「陰性的質素」(femininity)的詩不見得是由生理女性所寫,回應了西蘇(Hélène Cixous,法國女性主義者,提出「陰性書寫」這個概念)所說的:「簽著女人姓名的文本不一定是陰性書寫。其很有可能是陽性書寫,或反過來說,一篇簽著男人姓名的書寫也有可能是具有陰性特質的。」(雖然,我們知道,一首詩的敘事者與作者並不相等,然而,在情詩的體例,敘事者極有可能是作者意識或潛意識的折射──而並非毫無相關。)

剛才提到的西蘇又認為,如果一個文本非常強調聲音,聲音與書寫互相交錯交織,那麼這個文本就算是陰性文本。因為她認為所有的陰性文本都可以聽到一個聲音,這個聲音的源頭便是母親。我以為,前述提到的希薇亞·普拉斯(Sylvia Plath)、陳育虹就是非常典型的例子:不知哪兒來的聲音不斷刺穿理性邏輯秩序所鋪陳進展的聲音,彷彿從天而降似的,迴旋,纏繞,延異,浪盪。兩者的「敘事方式」都是「聲音/書寫」互相纏繞。而波戈拉在「敘事方式」是一點都不陰性的,他的作品前後統一、充滿秩序、清晰度高,非常富整合性。但是他的作品的「意象」,卻也頻繁提到聲音(頻繁到可以和「瓶」這意象競逐一二名了):「我負傷的內裡/暗藏的音節/再不願。被誰敲擊」(〈瓶中風景〉)、「有人自遠方前來盜取/相對於他的黑暗/我是火的聲音」(〈相對〉)、「有過一段時間,祕密/窩在你的體內結繩/看著你陣痛、剝落,排除我/彷彿一枚顫動的句號。/發深沉的母音」(〈自己的房間〉)、「在空氣裡,你寄生我的喉嚨/如同一個部族/於是你的聲音與呼吸/也有我風的流動/……/我渴望不屬於自己/的唇齒,唸讀/我悲傷自己」(〈消失的語言〉)、「我是,眾聲之複寫/繁憂的居所」(〈我是一只耳朵或者更多〉)、「是痛覺的鹽/是我/魍魎般/完美的氤逸,音譯著/皺褶的字/是完美的呻吟」(〈完美的呻吟〉)。聲音總是不斷纏繞/迴旋/發散,因此是非常陰性的。波戈拉的新詩也極具備音樂性,迴環反覆,在此便不一一舉例了。

第三個陰性書寫的證據,便是開放文本。不曉得讀者是否發現,在隱形城系列裡〈【址6號】〉、〈【址15號】〉是空白的。法國女性主義學者認為是陰性特質是欠缺、意義的不在場、黑暗、不存在(non-being)。而消失的〈【址6號】〉、〈【址15號】〉就好像是如此。而且,32首詩(32間房子)中的2則空白(2處空地)使我想到瓶的結構:瓶身碩大,但瓶口卻是開放,意義將不斷填塞、增生於此。或者,自此什麼東西將不斷喪失。2則空白又像是被消音的文本(是因為太痛苦?太黑暗?太禁忌?或者是……),使我想到王志元《葬禮》中的「11首系列」失去蹤跡的一首,又根本是邱妙津《蒙馬特遺書》中遺落的第十五書和第十九書。

隱密盛開

在這本詩集中,我看到敘述者不斷在凝視自己的內在。而他也如此強調體內/內在。第一本詩集的第一首詩的第一句話總是非常具備代表性:「有人到達我的內裡/翻閱思想受潮的頁冊」(〈瓶中風景〉)。當這內部被觸及時,便驚動敘述者,於是不得不書寫。另一個例子:「像你,踩著我/水漥的內部」(〈【址9號】〉)

敘述者想給它者展現的便是文本風景,同時也是他自己的內在風景,心的風景。是敘述者的內心小劇場:「天氣預報說的/是恰恰錯身而你經過/數種氣象恆在/內部反覆」(〈【址8號】〉)、「誰能知道,我透命的臟器/有愛恨在之間苦苦行經/有他者在搬移,小心/輕放。負傷的內裡。」(〈瓶中文明〉)、「其他難以消化的部分/在體內/迅速生長/變成一棵樹」(〈【址5號】〉)

那種內部是一種的情感上、關係上的重要地位,掛懷「有過一格房間/我的身體內築有另一格/房間,每日為你空出/以便定時前來租賃」(〈自己的房間〉)恐怕也指涉著性與愛的關係:「有過一段時間,祕密/窩在你的體內結繩/看著你陣痛、剝落,排除我/彷彿一枚顫動的句號。」(〈自己的房間〉)

我以為,敘述者的失落哀悼反而成為敘事動力,構成一整部詩集,而這些詩彷彿內視鏡一樣,不斷探測腔腸,試圖察覺「內部」──那外在主動隱匿或被迫消音,卻不斷發生的事件。作者將失戀比喻成一處處的舊址,這些失落的遺址化為內在的舊址,城市,首都(甚至直接在書的摺口說,抵達不了的地方,就是痛苦的首都),甚至一整個文明。然而我想,這其實是被動、失能狀態的另一面吧:藉著這些哀傷主體因此不斷敘說,敘述者的內在不斷擴建,壯大,好像《軒轅劍》、《仙劍奇俠傳》電玩遊戲中,主角的煉妖壺:那些苦痛,在小小的內在裏頭,反而開展了無限廣袤的領域,也成就了繁複的地景。小小的詩人身體卻有不成比例巨大心靈空間,並將其轉換成文本空間。傷心造就了房舍舊址,都城文明,這樣搭瓦造梁的抒情技藝,彷彿是一傷心地誌學。我認為敘述者的被動已經透過詩意/詩藝轉成作者的主動,作者因而成為具有能動性的主體。(如果我們認為,作者不等同於敘述者,但卻有著千絲萬縷的折射關係)像是女媧煉石補天一樣,波戈拉也以「刺繡的歌謠」布置了一整個文明。

作者簡介

李雲顥,1985 年生,天蠍座。淡江英語系心虛畢業,現擔任中興大學台灣文學暨跨國文化研究所萬年研究生。偶像是:張孝全、鯨向海、蘇絢慧、鄧惠文、駱以軍、村上春樹、宮 崎駿、一行禪師、金庸、尚惹內。(依照青春美貌排序)(「你的偶像還真多!」)著有詩集《雙子星人預感》(逗点)。一定會越寫越好,愛惜羽毛,還請放心, 多多期待。第二本詩集《河與童》提出請求/危險作業中。