打破畫一張人臉的規則──專訪五十嵐大介

就只是喜歡

「其實,我本來就是從『想畫喜歡的風景』這個想法開始的。」五十嵐大介笑著這麼說。

即使在訪問之前就知道,五十嵐大介喜歡畫風景、背景、動植物,遠勝於畫人類角色,然而實際從一位漫畫家的口中聽到這樣的話,仍不免感到些許詫異。畢竟絕大多數情況下,人類角色才是漫畫故事的核心,也是讀者更關注的重點,但若是再回想起他那獨特的畫風,這句話,似乎又顯得非常合理。

五十嵐大介的漫畫風格獨一無二,極具辨識度,其筆觸與線條則是最大的特徵,細膩又富有生命力,逼近真實地還原了每一個物種繁複的外觀與細節,鉅細靡遺地描摹出那些生物表皮、鳥羽、魚鱗、植物構造⋯⋯這樣的線條所畫出的物件,不只有造型的輪廓,還能夠讓讀者感覺到其觸感及質地,更散發一種難以名狀的氛圍。

《Designs》©Daisuke Igarashi/Kodansha

《Designs》©Daisuke Igarashi/Kodansha

漫畫家浦澤直樹在 NHK 有一檔節目名為《浦澤直樹的漫勉》(勉為日文的「勉強」,即學習之意),專門介紹不同漫畫家的繪製手法與習慣,其中有一集的來賓就邀請了五十嵐大介。針對他的風格,浦澤直樹說明,這種畫法的握筆位置應該在筆的較上方,且下筆時並不施加壓力,而是一點一點宛如摸索般地,漸漸使具體的畫面成形,也因此,才能夠畫出空氣感。

這種風格或者說習慣,也使他至今在繪製過程中都不假他人之手,完全獨力透過手繪刻畫一格格的分鏡,也不依賴數位繪圖或尺規,只有在完稿前一些較簡單的步驟,如塗黑或是貼網點等,才會請一兩位助手幫忙。「因為我經常是一邊畫,一邊當場決定畫面的細節。最開始在腦中只有模糊的印象,然後在把它畫下來的過程中,周圍的細節部份才會慢慢確定。所以我很難一開始就給出『這裡要畫什麼』的指示。」

《故事說不停》© 2004, 2014 Daisuke Igarashi

如今在漫畫產業發達的日本,許多篇幅較長、以連載發表的作品,都多採分工形式,除了會雇用數名助手協助完稿之外,也經常有專門提供企畫或故事的原案,甚至也有複數漫畫家共用一個創作人格的名義,如此,才能符合商業化所要求的效率及品質。相形之下,五十嵐大介這種幾乎從頭到尾都一人包辦,且維持完全手工的創作方式,已屬少數異例,更可謂極端。

「基本上如果不是自己親手完成的話就畫不出來,就是這樣的感覺。」五十嵐大介這麼說。然而,從他的談吐看來,並沒有給人那種想掌控一切的野心;綜觀作品,也似乎不是自我意識強烈的作者類型。

這樣的他,難道真的一點請助手的念頭都沒有嗎?「如果要請助手的話,最開始我是希望能幫忙畫人物的,但這樣根本就不可行啊。」他笑著說,「而且隨著不斷地創作,我其實也漸漸喜歡上了畫人物。這樣的話,最後發現自己畫反而更有趣,這是很重要的原因。我現在畫的每一筆,都很享受這種有趣的感覺。畫畫對我來說就是最大的樂趣了,要是讓別人來做,就一點樂趣都沒有了。」

因為太好玩了,所以想自己來——與其說這是畫漫畫的人的回答,不如說是喜歡漫畫的人的回答。

不是只有創作者自己而已

話說回來,到底為什麼曾經這麼抗拒畫人物?

「怎麼說呢,我覺得要把人物畫得可愛很困難啊。」五十嵐大介說道。「特別是表情很難畫。因為在漫畫的表現中,笑容啊、哭泣啊、悲傷啊,這些情感的描繪,其實是有一定的『規則』的。漫畫讀者會因為這個表情、這些規則,就知道角色在想什麼。但是我對於畫這方面的東西很不擅長,總強烈感覺自己畫不好。」

而且當「規則」建立,自然也養成了讀者解讀人物的慣性,「但是我想畫的東西,很多時候並不符合這些規則。可是這樣一來,讀者就很難讀懂了。如何把這些內容用容易理解的方式表達出來,是我一直在煩惱跟研究的事情。至今我也仍在摸索『我想畫的東西』和『漫畫』這種娛樂的形式相不相合,我認為這兩者都要兼顧。」

或許,這種要在意讀者的想法和精神,也間接透露了當初他為何走上漫畫家之路。

曾就讀多摩美術大學美術學系繪畫科,專攻油畫與壓克力畫的五十嵐大介,在此前幾乎沒有認真創作漫畫的經驗,都僅是塗鴉般的作品。然而,在美術大學畢業後,他不是想持續以畫油畫或壓克力畫為業,而是畫了〈聽得見廟會音樂的日子〉並投稿到雜誌。沒想到這篇幾乎是漫畫首作的短篇獲獎,他才就此以漫畫家身分出道。

.jpg)

《Designs》©Daisuke Igarashi/Kodansha

《Designs》©Daisuke Igarashi/Kodansha

.jpg)

《Designs》©Daisuke Igarashi/Kodansha

也是因此,他並非一開始就熟悉漫畫業界的常規,而是出道之後才逐漸摸索出一套自己能夠上手作法與表達方式。

在許多訪談中,五十嵐大介都曾經聊到影響他甚深的創作者,如押井守、杉浦日向子等,但他自言其實影響最大的,還是宮崎駿。在剛開始創作漫畫時,他經常將《風之谷》的分鏡集當作教科書,因為書中除了有電影逐格分鏡的畫面外,還附有筆記備註,說明為什麼宮崎駿在某某場景要使用那樣的構圖方式,這些都讓五十嵐大介學到了漫畫創作該如何思考。

「《龍貓》也是一個重要的契機,特別是這部動畫電影裡面的水,從顏色、看起來很涼爽、水面上映照著什麼、水在閃爍等等,這些質感都畫得很細膩。是看到這些之後,我才發現,原來在娛樂作品中也可以有這樣的表現方式。既然如此,我也想試試看。」

除此之外,美術大學時期的養成,也成為日後的漫畫創作的養份。在五十嵐大介準備美術大學入學考試的八〇年代末,當時的考生正流行學習美國畫家安德魯懷斯(Andrew Wyeth)的風格,他也買了相關畫冊來研究,並相當喜歡,所以在早期的《故事說不停》中,尤其是在人物角色的外型與神韻上,多少可以瞥見影響的痕跡。此外,他也喜歡夏卡爾畫作裡的那種自由自在,並且希望在自己的作品中融入這些感覺。

確立了漫畫的畫法之後,五十嵐大介心目中預設的讀者,則大多都是女性。也因此,他作品中的主要角色也經常都以女性為主。然而在日本,若是瞄準女性讀者的少女漫畫雜誌及作品,絕大多數都是戀愛故事,這卻不是五十嵐大介核心的主題。換言之,女性讀者不是他刻意想要瞄準這個市場或題材,更像是預設的對話對象。

從以前開始,他身邊的女性就相對多。高中時加入了美術社團,也大多是女性,「怎麼說呢,我覺得和女性聊天比較輕鬆。我其實是個很愛說話的人,是那種會毫無章法說很多話、把看到的一切都說出來的人。與其有條有理,我更喜歡想到什麼就說什麼。但是跟男性說話的時候,往往會被要求要有邏輯性地得出結論。而女性不會這樣,可以隨意說出自己的想法,感覺更容易交談。我覺得我的漫畫也有這種傾向。」

「而且我很尊敬女性,尤其是她們常常展現一種只有在女性身上才看得到的生命力。所以我想創作能夠傳達給她們的作品,因為我覺得她們更接近生命的本源。」

《凌空之魂》©Daisuke Igarashi/Kodansha

當貓頭鷹咕咕叫的時候

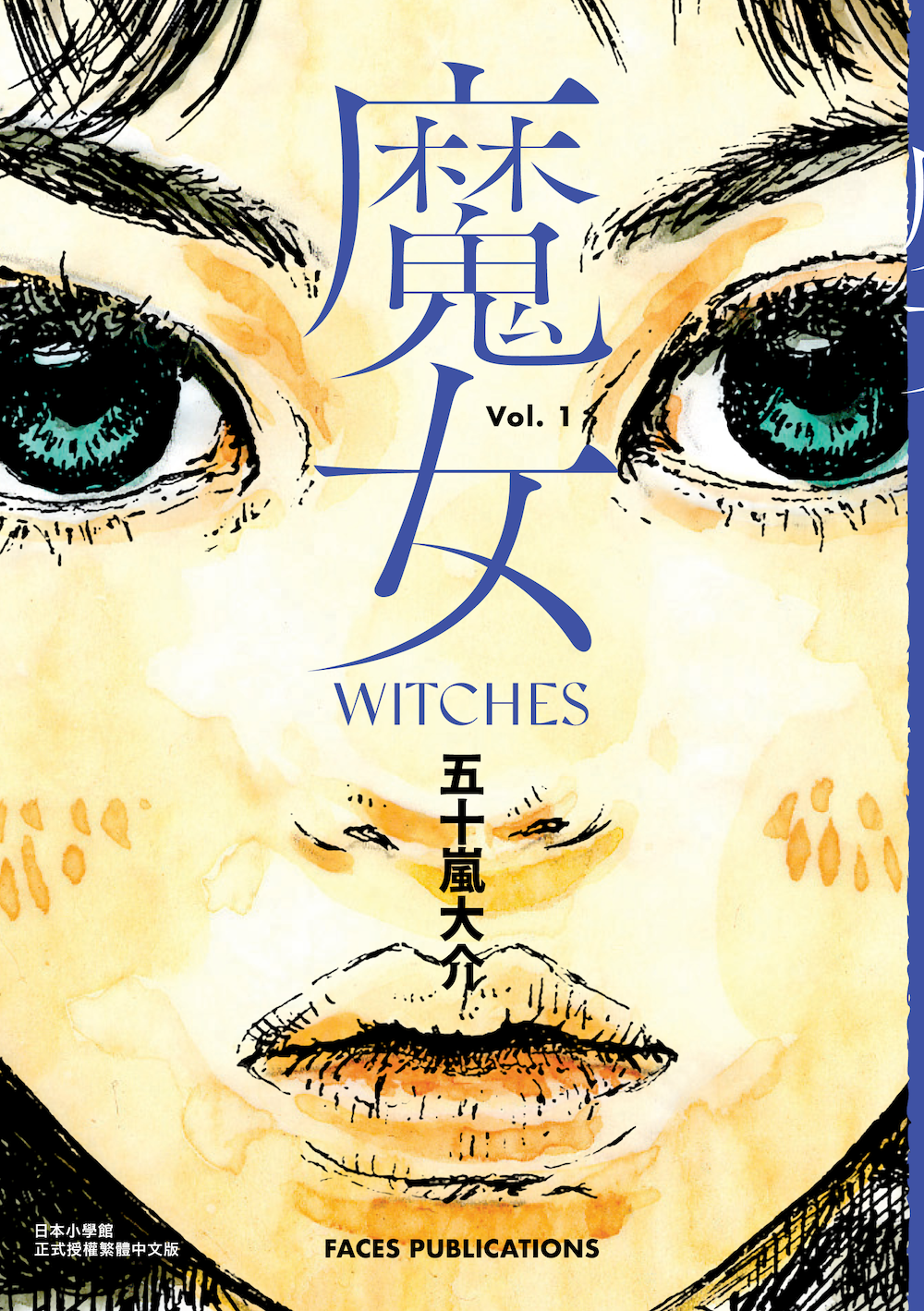

身為男性,卻更想要和女性對話。在五十嵐大介的作品中,經常可以見到這種與他者的互動。互動,可能是溝通、交流,也可能是衝突;而他者,可能是不同立場、不同性別、不同文化,甚至是不同物種的存在。這樣的關懷,從《魔女》到《海獸之子》都略微可見,也最明確地展現在〈環世界〉以及之後擴充發展成長篇的《Designs》中。

「人類和其他動物,身體構造和大腦結構都完全不同,其實能夠共享的部份非常少。」

「大多數情況下人類對待動物時,都是用人類的觀點在看待對方,把自己的想法投射到動物身上,可是真正的動物可能完全不是這樣。」這是代言之難:「比如說和貓狗一起生活的時候,會覺得彼此心意相通,當然這樣的感覺是存在的,但也這可能是一種誤解,或許牠們完全是另一種想法,但我們可能永遠無法理解。所以覺得自己真的能完全理解一切,這種想法可能有點傲慢,也可能導致錯誤。人與人之間也是如此的。」

他接著講了一段故事。

「我現在住在鎌倉,鎌倉有很多貓頭鷹,經常能聽到牠們的叫聲。」記得有一次他帶孩子回家的路上,也聽到貓頭鷹在叫。他便對孩子說:「貓頭鷹在叫喔。」結果孩子說他什麼都沒聽到。於是五十嵐大介又模仿了貓頭鷹的叫聲說:「就是這個咕咕的聲音。」

這時,孩子才驚奇地說:「啊,聽到了。原來這就是貓頭鷹的叫聲啊。」

這段孩子從聽不見到聽見,從無知到知的時刻,令他詫異:「在那之前,孩子並不是聽不到,而是大腦根本沒有辦法辨識這個聲音。因為無法辨識,所以大腦沒有在處理這個訊息,即使有聽到,也跟沒聽到一樣。」

「我覺得,大人的世界可能也有很多類似的情況吧,所以我們所知的世界、聽到的聲音、看到的東西,可能真的是因人而異的,我認為是真實的世界,在別人眼中可能是完全不同的樣子。」

而所謂畫漫畫,就是在紙張上重現這個他所看到的世界。

然而,「正因為這樣,想要觀察世界的話就不能只用自己的視角,還需要其他的視角。我的漫畫基本上就是想要盡可能描繪這個世界,所以我會很有意識地轉換不同的視角。」

不只是對故事人物及世界觀設定,需要帶有更多的同理,設身處地思考,也落實在很具體的構圖與鏡頭使用,他舉葛飾北齋與宮崎駿為例,他們經常為作品裝上動物的眼睛,「他們也有類似的做法,常常會用鳥瞰的視角,還有從昆蟲視角看到的景象。就算不管背後的深意,其實單純畫出這樣沒想過的畫面,也非常有趣對吧。」

除了視角切換所帶出的畫面之豐富,漫畫還有另一個重要的元素,就是台詞。台詞也是五十嵐大介的漫畫極具魅力的部份,它並不走資訊轟炸或繁複設定的路線,而大多是簡短、精準,飽富詩意的語言。出現在畫面中,有時近似呢喃,有時又像咒語。

.jpg)

《魔女》©Daisuke Igarashi/Shogakukan

.jpg)

《魔女》©Daisuke Igarashi/Shogakukan

「我想要用感性的方式準確地傳達事物。」然而,一句話,一百個人來看可能有一百個解讀,語言的歧義性分岔出誤解空間,「所以我認為語言是一個非常不自由的工具。」

「但另一方面,若是能夠好好使用的話,語言也有非常強大的力量。我想,詩的語言與其說是在傳達細節事實,不如說是在試圖接近這個世界更本質的部份。所以,與其要一點一點地用語言堆積資訊,不如用更簡單的方式去接近本質,這才是我想要的語言使用方式。」

不過,談及此,也有比較務實的理由,「如果真的想把所有事情都表達出來的話,對話就會不斷增加,但是在漫畫裡的對話框有限,所以我想只能用這種方式來表達。」

雖然身為漫畫家,但是當五十嵐大介想記錄當下重要感受或是印象深刻的風景時,反而會創作成俳句,抄寫在筆記本上並拿出來反覆修改,「而且在推敲字詞的過程中,因為會一直回想那個景象,所以反而能更深地留在心裡,變成珍貴的記憶。」

趣味的蛇足

台灣或許也屬於這些珍貴記憶的一部份。雖然這只是他第二次來台,上一次已是在 25 年前,但當時的見聞,早已被他畫在如《凌空之魂》的同名短篇中。

初次來台,是因為漫畫家朋友黑田硫黃的旅行邀約。當時他在台灣待了兩週——這是當時不需簽證能停留的極限——從基隆、台北,一路吃到台南、高雄,是趟滿足的美食之旅。「那時候我參考的台灣旅遊書的出版社,專門出版日本料理和美食相關的書籍,所以那本旅遊書裡面也詳細介紹了很多傳統美食、各個地區的特色美食,非常有趣。那個時候我們只要在路上看到書中介紹的食物,就一定會去嘗試,整整兩週都那樣。」

.jpg)

《凌空之魂》©Daisuke Igarashi/Kodansha

.jpg)

《凌空之魂》©Daisuke Igarashi/Kodansha

至於這次來台,除了參加活動之外,依舊是以美食為主。寧夏夜市的蚵仔煎,永和豆漿的燒餅油條,饒河街的胡椒餅,聊到每一項,他都興奮地描述著——尤其又講到二十五年前的台南小吃時——「而且台灣的氣候跟日本不同,街景也完全不一樣,植物的種類、飛翔的鳥類都不一樣,因為這些不同,我光是待在這裡就感到興奮。」

原以為,採訪就要在這樣輕鬆的話題中進入尾聲,沒想到最後,卻又轉入意料之外的主題。

「說實話,我可能不是貓派。」

起因是,閒聊之間提到了他正在連載的《鎌倉貓妖俱樂部》(暫譯,尚未中譯),以及《南瓜與我的野放生活》、《環世界》與《故事說不停》上集的封面,因為實在太常見到貓,於是隨口提了一句,沒想到就這樣被反駁。

「我差不多喜歡所有動物。如果要分貓派、狗派的話,因為我畫過很多貓的漫畫,要說是貓派也不能算錯,但我也同樣喜歡狗。我其實本來就不太想養生物,我養的貓只是因為在家附近撿到,是不得不收養的狀況。但我真的是喜歡所有動物,貓、鯨魚、馬⋯⋯全都非常喜歡。只是因為有養貓,所以提到貓的次數比較多。」

這大概是整場採訪最違反預期的回答了。大概是見我一臉不知所措,五十嵐大介繼續補充道:「但貓和人類的關係,確實非常有趣。如果是狗或是其他家畜,感覺都需要人類的照顧,但是貓的話,感覺就算沒有人類也可以活得很好。即使如此,貓還是選擇待在人類身邊,一起生活。」

然而,待在人類身邊,真的是貓的選擇嗎?會不會這只是一介人類的投射?

事後整理訪問內容,才察覺到這個回答的蹊蹺,既來不及向五十嵐大介追問,也永遠不可能得知貓的想法。但從這個陳述裡能夠確知的,是五十嵐大介投射在貓身上——也許還有世界上所有其他動物,也許——那無庸置疑的愛。